★取材「する側」と「される側」の論理

昨年2017年6月、スイス・ジュネーブでの国連人権理事会で、国連の「表現の自由の促進」に関する特別報告者として、カリフォルニア大学教授のデービッド・ケイ氏が指摘した問題の一つが「記者クラブ」だった。ケイ氏は「調査報道を萎縮させる」と指摘した。そもそも記者クラブとは何か。「官公署などで取材する記者間の親睦をはかり、かつ、共同会見などに便利なように組織した団体。また、そのための詰所」(広辞苑)とある。公的機関が報道機関向けに行う発表する場合は通常、記者クラブが主催する記者会見で行い、幹事社が加盟社に記者会見がある旨を連絡する。このシステムについて日本新聞協会は「情報開示に消極的な公的機関に対して、記者クラブという形で結集して公開を迫ってきた」「公的機関に真の情報公開を求めていく社会的責務」(同協会2002年見解)など評価している。

昨年2017年6月、スイス・ジュネーブでの国連人権理事会で、国連の「表現の自由の促進」に関する特別報告者として、カリフォルニア大学教授のデービッド・ケイ氏が指摘した問題の一つが「記者クラブ」だった。ケイ氏は「調査報道を萎縮させる」と指摘した。そもそも記者クラブとは何か。「官公署などで取材する記者間の親睦をはかり、かつ、共同会見などに便利なように組織した団体。また、そのための詰所」(広辞苑)とある。公的機関が報道機関向けに行う発表する場合は通常、記者クラブが主催する記者会見で行い、幹事社が加盟社に記者会見がある旨を連絡する。このシステムについて日本新聞協会は「情報開示に消極的な公的機関に対して、記者クラブという形で結集して公開を迫ってきた」「公的機関に真の情報公開を求めていく社会的責務」(同協会2002年見解)など評価している。

記者クラブ所属の記者は「番記者」と呼ばれ、例えば内閣府に食い込み取材を通じて、親しくなることでネタ(記事)を取る。親しくなりすぎて「シガラミ」が発生することもある。それでもベテランの記者ほど「虎穴に入らずば虎児を得ず」と言う。権力の内部を知るには、権力の内部の人間と意思疎通できる関係性をつくらならなければならない。という意味だ。そこには取材する側とされる側のプロフェッショナルな仕事の論理が成り立っているのだ。

一方で、ケイ氏が指摘したように、こうした記者クラブの環境のもとでは政府や官公署のストーリーをそのまま発信しがちになり、権力側の圧力を跳ね返せないのではないか、ましてや権力に対し調査報道をする能力にも影響が出る、と。ケイ氏は、記者クラブは「虎穴の入り口」だと日本のメディアに警告を発しているのだと解釈している。

話は冒頭に戻る。テレビ朝日の女性記者は事務次官のセクハラ発言を告発するため上司に提案したが却下された。おそらく、上司はこれまでテレ朝として築き上げてきた財務省との情報のパイプを壊したくなかったのだ。あるいは財務省記者クラブに加盟している他社に配慮したのではなか、と推察する。いずれにしても「仕事の論理」に「#MeToo」セクハラ告発は相応しくないと判断したのだろう。「君の仕事はセクハラ告発ではない。事務次官からスクープを取ることだよ」と。この状況は何もテレ朝に限ったことではなく「報道機関に共通する課題」だと考察している。

今後、名誉棄損の裁判が始まるだろう。次官は「セクハラ発言」を否定している。事実認定をすることになる。公表された音声データの本人確認と内容確認。取材の在り様、たとえば飲食費を誰が払ったのか。次官が女性に電話して飲食店に誘ったと報道されているが、取材目的ならば経費は記者が、懇親会ならば次官と記者の折半、次官の接待ならば次官が支払っているだろう。会話のやり取りの意味合いもこうした状況によって違ってくるのではないか。裁判ではセクハラの認定をめぐり厳密な審理が行われる。

⇒20日(金)朝・金沢の天気 はれ

前回(18日)のブログを更新した後に、テレビ朝日の報道局長が記者会見を開きし、セクハラ発言を受けたとする女性記者は同社の社員であると発表した。けさの新聞各紙は報じている。女性記者は会社の上司に相談したが、消極的だったという。そこで、女性記者は週刊誌に音声データを提供したと経過説明をしたというのが経緯のようだ。財務事務次官が報道陣に向かって辞任を表明したのが18日午後7時ごろ、テレビ朝日側が記者会見を開いたのは19日午前0時すぎ。この5時間のタイムラグの意味は何だろう。

前回(18日)のブログを更新した後に、テレビ朝日の報道局長が記者会見を開きし、セクハラ発言を受けたとする女性記者は同社の社員であると発表した。けさの新聞各紙は報じている。女性記者は会社の上司に相談したが、消極的だったという。そこで、女性記者は週刊誌に音声データを提供したと経過説明をしたというのが経緯のようだ。財務事務次官が報道陣に向かって辞任を表明したのが18日午後7時ごろ、テレビ朝日側が記者会見を開いたのは19日午前0時すぎ。この5時間のタイムラグの意味は何だろう。

裁判となると、当然、セクハラ発言を受けた女性記者に対して、法廷での証言が求められるだろう。顔出しをする必要はないが、記者としてそのセクハラ発言にどう対応したのか聴きたい。もし、出廷しなかった場合、裁判は成立するのだろうか。週刊誌報道は被害者と加害者という構図で構成がされているので、被害者の証言がない場合は事実認定は難しくなるだろう。その場合、週刊誌側に不利になるのではないだろうか。

裁判となると、当然、セクハラ発言を受けた女性記者に対して、法廷での証言が求められるだろう。顔出しをする必要はないが、記者としてそのセクハラ発言にどう対応したのか聴きたい。もし、出廷しなかった場合、裁判は成立するのだろうか。週刊誌報道は被害者と加害者という構図で構成がされているので、被害者の証言がない場合は事実認定は難しくなるだろう。その場合、週刊誌側に不利になるのではないだろうか。 女性記者は上司に報告しなかったのだろうか。その報告を受けて、会社として対応できるのではないか。。たとえば、部長クラスが財務省に出向き、事務次官に「今後言動を慎んでほしい」と申し入れすべきではないか。

女性記者は上司に報告しなかったのだろうか。その報告を受けて、会社として対応できるのではないか。。たとえば、部長クラスが財務省に出向き、事務次官に「今後言動を慎んでほしい」と申し入れすべきではないか。 福田氏が飲食店で30代の女性記者に「胸触っていい」「予算が通ったら浮気するか」「抱きしめていい」などと話したとする音声データを新潮社がニュースサイト「デイリー新潮」で公開した。女性記者は「森友問題」の件を取材したのだが、セクハラ発言でうまくかわされている。「渦中の省」が問題となっている矢先、そのトップの事務次官として脇が甘いと感じるのは当然だが、一方で、セクハラ発言を浴びせられ、まさに「#MeToo」を地で行く状態なのに当事者でもある記者はなぜ記事で暴かないのだろうか。福田氏は記者の身内でもなんでもなく、かばう必要もまったくない。記者はあくまでも取材者としての立場で、自ら体験したことをドキュメントとして記事にすればよいのだ。ここが不可解なのだ。

福田氏が飲食店で30代の女性記者に「胸触っていい」「予算が通ったら浮気するか」「抱きしめていい」などと話したとする音声データを新潮社がニュースサイト「デイリー新潮」で公開した。女性記者は「森友問題」の件を取材したのだが、セクハラ発言でうまくかわされている。「渦中の省」が問題となっている矢先、そのトップの事務次官として脇が甘いと感じるのは当然だが、一方で、セクハラ発言を浴びせられ、まさに「#MeToo」を地で行く状態なのに当事者でもある記者はなぜ記事で暴かないのだろうか。福田氏は記者の身内でもなんでもなく、かばう必要もまったくない。記者はあくまでも取材者としての立場で、自ら体験したことをドキュメントとして記事にすればよいのだ。ここが不可解なのだ。 証人喚問の中継を視聴していて、気になったのが、「私がどのように関わったかの問題そのものなので、告発されている身なので答弁は控える」「刑事訴追のおそれがあるので答弁は控えたい」と繰り返し答弁を拒んだことだ。佐川氏は補佐人の弁護士にたびたび助言を求め、「刑事訴追の恐れ」を繰り返し証言を拒否する場面が目立った。

証人喚問の中継を視聴していて、気になったのが、「私がどのように関わったかの問題そのものなので、告発されている身なので答弁は控える」「刑事訴追のおそれがあるので答弁は控えたい」と繰り返し答弁を拒んだことだ。佐川氏は補佐人の弁護士にたびたび助言を求め、「刑事訴追の恐れ」を繰り返し証言を拒否する場面が目立った。 その語り口調は、自信に満ちている印象だった。「きょうの接見をベースに質問をします。しっかりした証言を得ました」と言わんばかり。弁護士出身の議員なのだ。一連の国会質問のキーワードは「関与」と「改ざん」もしくは「書き換え」ではないだろうか。「関与」とは、安倍総理夫人の関与だ。近畿財務局による国有地の売却価格に絡んで、夫人が「いい土地ですから、前に進めてください」と述べ、夫人付の政府職員がFAXなどで関連部局に問い合わせした、ということが問題になっている。国有地取引に関する決裁文書では当初「いい土地ですから、前に進めてください」と記されていたが、その後に削除され、財務省の改ざん、書き換えが新たな問題として浮上している。

その語り口調は、自信に満ちている印象だった。「きょうの接見をベースに質問をします。しっかりした証言を得ました」と言わんばかり。弁護士出身の議員なのだ。一連の国会質問のキーワードは「関与」と「改ざん」もしくは「書き換え」ではないだろうか。「関与」とは、安倍総理夫人の関与だ。近畿財務局による国有地の売却価格に絡んで、夫人が「いい土地ですから、前に進めてください」と述べ、夫人付の政府職員がFAXなどで関連部局に問い合わせした、ということが問題になっている。国有地取引に関する決裁文書では当初「いい土地ですから、前に進めてください」と記されていたが、その後に削除され、財務省の改ざん、書き換えが新たな問題として浮上している。 最近不思議に思った告発は「レスリング女子の伊調馨選手へのパワハラ」問題だった。レスリング女子でオリンピック4連覇の伊調選手が日本レスリング協会の栄和人強化本部長からパワーハラスメントを受けたとする告発状が内閣府の公益認定等委員会に提出された(1月18日)。日本レスリング協会は公益財団法人であることから、告発状をあえて第三者の審議機関に出したのだろう。報道によると、告発状では、伊調選手が練習に通っていた警視庁の施設への出入りを、栄氏が禁じたと訴えている。

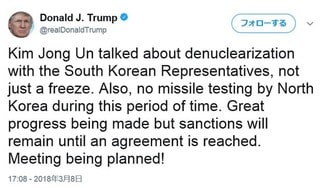

最近不思議に思った告発は「レスリング女子の伊調馨選手へのパワハラ」問題だった。レスリング女子でオリンピック4連覇の伊調選手が日本レスリング協会の栄和人強化本部長からパワーハラスメントを受けたとする告発状が内閣府の公益認定等委員会に提出された(1月18日)。日本レスリング協会は公益財団法人であることから、告発状をあえて第三者の審議機関に出したのだろう。報道によると、告発状では、伊調選手が練習に通っていた警視庁の施設への出入りを、栄氏が禁じたと訴えている。 「凍結」は核開発の凍結、「合意」とは非核化の正式な合意、「最大限の圧力」とは国連の経済制裁による最大限の圧力のことだろう。このツイッターを素直に読めば、トランプ大統領は「オレは戦わずして勝った!」と誇示しているように思える。

「凍結」は核開発の凍結、「合意」とは非核化の正式な合意、「最大限の圧力」とは国連の経済制裁による最大限の圧力のことだろう。このツイッターを素直に読めば、トランプ大統領は「オレは戦わずして勝った!」と誇示しているように思える。 最近のテレビ映像で自身が既視感を感じたのは、平昌冬季オリンピックでの、例の北朝鮮の美女軍団の応援風景だった。2005年9月に韓国・仁川で開かれた陸上アジア選手権での応援を初めてテレビで見た。体を左右にリズムよく動かす一糸乱れぬ動作、統制された笑顔、このシーンは当時世界中で話題になった。これが「北朝鮮らしい応援」との印象が残っていた。今回の平昌での応援もまったく同じ、既視感が漂った。ただ、美女軍団が一斉に着けた、謎の男子の面のシーンは新味があった。

最近のテレビ映像で自身が既視感を感じたのは、平昌冬季オリンピックでの、例の北朝鮮の美女軍団の応援風景だった。2005年9月に韓国・仁川で開かれた陸上アジア選手権での応援を初めてテレビで見た。体を左右にリズムよく動かす一糸乱れぬ動作、統制された笑顔、このシーンは当時世界中で話題になった。これが「北朝鮮らしい応援」との印象が残っていた。今回の平昌での応援もまったく同じ、既視感が漂った。ただ、美女軍団が一斉に着けた、謎の男子の面のシーンは新味があった。