★内閣不支持「50%」どう読むか

読売新聞社の全国世論調査(今月5-7日)の結果がきょうの紙面で掲載されていた。内閣支持率は40%で前回(5月8-10日)より2ポイント減らした。不支持は50%と前回48%と2ポイント増えている。政権批判の数値が他社より比較的安定している読売の調査で、この数字をどう読むか。

なにより、不支持が50%を超えたことだ。読売の調査で2012年12月の第2次安倍内閣発足以降これまで3度、不支持が50%を超えている。直近では2018年4月調査で53%。森友学園への国有地売却や財務省の文書の改ざんをめぐる問題が沸騰したころ。2017年7月調査で52%。森友・加計学園問題などでの批判の高まりと、小池都知事が率いる都民ファーストの会の都議選で圧勝で、不支持が前回から11ポイントも跳ね上がった。2015年9月調査で51%。このときは安全保障関連法で世論が揺らいだ時期だった。

なにより、不支持が50%を超えたことだ。読売の調査で2012年12月の第2次安倍内閣発足以降これまで3度、不支持が50%を超えている。直近では2018年4月調査で53%。森友学園への国有地売却や財務省の文書の改ざんをめぐる問題が沸騰したころ。2017年7月調査で52%。森友・加計学園問題などでの批判の高まりと、小池都知事が率いる都民ファーストの会の都議選で圧勝で、不支持が前回から11ポイントも跳ね上がった。2015年9月調査で51%。このときは安全保障関連法で世論が揺らいだ時期だった。

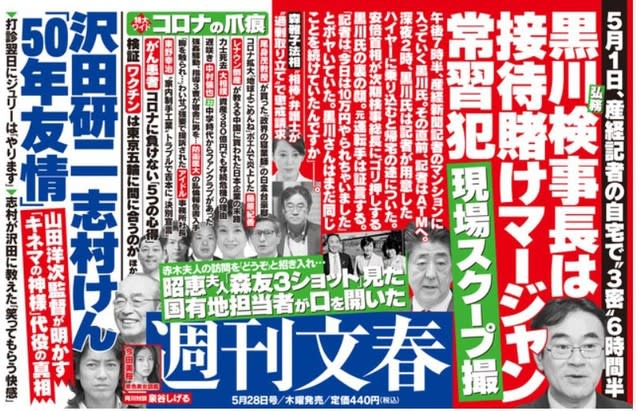

では、今回4度目となる不支持の高まりの理由は何なのか。目立つ数字が、新型コロナウイルス対策について「あなたは、政府の経済対策に、満足していますか、満足していませんか」の問いだ。「満足」が27%、「満足していない」が64%もある。この不満は何か。簡単に言えば、特別定額給付金「10万円」が行き渡っていないということだろう。安倍総理が「ウイルスとの闘いを乗り切るため」と5月中の支給を目標に実施した給付金が全国に行き渡っていないのだ。ネットで調べると、宮城県の対象世帯101万世帯のうち今月1日時点での支給は17万世帯、支給率はわずか17%だ(5日付・河北新報Web版)。休業要請などに応じた事業者への支援金についても、申請書類の不備などで給付件数が伸び悩んでいる。個人、事業者ともに不満がうっ積している現状がこの「64%」ではないだろうか。

一方で、コロナ対策の政府の対応に関しては「評価する」が42%で前回34%を上回り、「評価しない」49%は前回58%から下がった。コロナ対策の全体評価は上昇傾向にあるで、給付件数が高まれば不満も和らいでくるのかもしれない。

今回の読売調査で内閣支持は前回から2ポイント下がったとは言え、40%もある。内閣支持率の20%台は政権の「危険水域」、20%以下は「デッドゾーン」とされる。第2次安倍内閣での支持率の最低は2017年7月調査の36%だ。第1次安倍内閣の退陣(2007年9月)の直前の読売の内閣支持率は29%だった。これに比べるとまだまだ余裕があるのかもしれない。

ただ、香港をめぐるアメリカと中国の摩擦、白人警官による黒人男性暴行死をきっかけにした抗議デモの世界的な広がりと11月のアメリカ大統領選挙の行方、東シナ海での中国の軍事活動の活発化など、緊張関係がいつ日本に飛び火してくるか分からない。安倍内閣の真価が問われるのは、こうした国際情勢や世の中の流れといったダイナミズムにどう対応するか、だろう。

(※写真は今月5日の横田滋氏の死去について安倍総理の会見の模様=総理官邸公式ホームページから)

⇒8日(月)朝・金沢の天気 はれ