★ウイズコロナ+デジタル担当大臣=ネット投票

立憲民主党の小沢一郎衆議院員がきょう21日、自身の政治塾で講演し、「1年以内に必ず政権を取る」と述べ、次期衆院選での政権交代に意欲を示したと報道されている(9月21日付・時事通信Web版)。小沢氏は「11月に社民党も(立憲と)一緒になる予定だ」との見通しを示し、「野党がほぼ一つになる。これが効果的に機能すれば絶対に政権を取れる」と強調した(同)。見出しを見て記事にアクセスした。「壊し屋」の異名で政権交代の立役者だった小沢氏の発言なので、政権奪取に向けてのどのような戦略や新機軸があるのかと興味がわいた。

ところが、記事は「野党がほぼ一つ」になればとの前提の話で、政権交代に向けての新たな戦略や論拠など詳しい記載はなかった。では、「野党がほぼ一つ」になったとして、その可能性はあるのか。朝日新聞の世論調査(9月16、17日)で「仮に今、投票するとしたら」と衆院比例投票先を質問している。回答は、自民が48%、立憲は12%だった。共産、維新、その他政党を合わせて「野党がほぼ一つ」になったとしても31%だ。自民と公明を合わせた54%には遠く及ばない。小沢氏の発言に実現性が感じられない。小沢氏の賞味期限はもう過ぎているのではないだろうかとも思った。

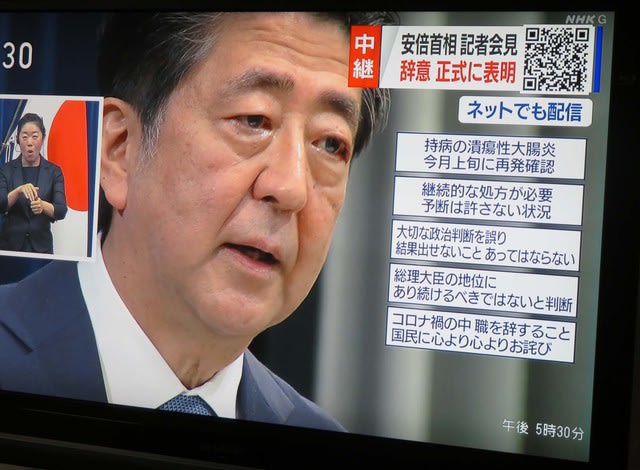

読売新聞の世論調査(9月19、20日)によると、菅内閣を「支持する」と答えた人は74%で、小泉内閣の発足時の87%、鳩山内閣の75%に次いで歴代3位の高さとなった。「支持しない」は14%だった(9月21日付・読売新聞)。 安倍前総理が進めてきた政策などを菅氏が引き継ぐ方針については「評価する」が63%で、「評価しない」が25%だった。また、 閣僚人事については「評価する」が62%、「評価しない」27%を大きく上回った(同)。ご祝儀相場だろうが、評価は高い。

読売新聞の世論調査(9月19、20日)によると、菅内閣を「支持する」と答えた人は74%で、小泉内閣の発足時の87%、鳩山内閣の75%に次いで歴代3位の高さとなった。「支持しない」は14%だった(9月21日付・読売新聞)。 安倍前総理が進めてきた政策などを菅氏が引き継ぐ方針については「評価する」が63%で、「評価しない」が25%だった。また、 閣僚人事については「評価する」が62%、「評価しない」27%を大きく上回った(同)。ご祝儀相場だろうが、評価は高い。

有権者の一人として自身も気になっている、衆院の解散・総選挙については、「任期満了まで行う必要がない」が59%、「来年前半」が21%、「ことし中」が13%の順だった。世論の6割近くが「任期満了まで行う必要がない」と答え、これは、上記の朝日新聞の世論調査も同じ傾向だ。質問内容は若干異なるが、「今年中がよい」は17%、「来年がよい」は72%だった。世論は「来年がよい」「任期満了まで行う必要がない」が主流だ。新型コロナウイルスの感染拡大が続く中で、選挙などやってほしくないという、ある意味で世論の「拒絶反応」でもある。

菅氏は新型コロナウイルスの収束や経済の立て直しを優先するとの考えを示している。ところが、総理の周辺では高評価の時機を逸しないようにと早期解散・総選挙の声が上がっている。ある意味で矛盾を解決するのはインターネットによる投票ではないだろうか。ネットによる選挙運動はすでに解禁されている。次はネット投票だ。総理の肝入りで新閣僚にデジタル担当大臣を任命した。マイナンバーカードの普及、そしてネット投票がセットで実現すれば、デジタル社会への大きな一歩になるだろう。ウイズコロナのこのタイミングでネット投票を実現させてほしい。

⇒21日(祝)朝・金沢の天気 はれ