☆小さなコーブ(入り江)の話

久しぶりにこの人の名前が目に留まった。リチャード・オバリー氏、和歌山県太地町でのイルカ保護活動家だ。報道によると、最高裁は、オバリー氏が退去強制処分の取り消しを求めた訴訟で、国の上告を受理しない決定(11月17日付)を下した。オバリー氏は2016年1月、成田空港から観光目的で入国しようとしたが、上陸手続きで「活動内容が不明」として認められず、異議申し立ても退けられた。同年2月に退去強制の処分を受け出国。2019年10月の1審で東京地裁は「漁業関係者への嫌がらせを入国目的としていた疑いがあるというのは困難だ」と指摘、2審の東京高裁も支持した(11月18日付・産経新聞Web版)。

イルカをめぐる保護活動か、漁業者への嫌がらせか。自身は2011年5月5日のゴールデンウイークに家族と和歌山県南紀を観光で訪れた折に太地町に赴き、現場を見に行ったことがある。当時の率直な感想は「嫌がらせ」だ。イルカ保護活動を職業にしている、というイメージだった。そのときの様子を再現してみる。

イルカをめぐる保護活動か、漁業者への嫌がらせか。自身は2011年5月5日のゴールデンウイークに家族と和歌山県南紀を観光で訪れた折に太地町に赴き、現場を見に行ったことがある。当時の率直な感想は「嫌がらせ」だ。イルカ保護活動を職業にしている、というイメージだった。そのときの様子を再現してみる。

訪れたのは5月5日午前10時ごろ。追い込み漁が行われている小さな入り江へ行く=写真・上=。イルカが網にかかっており、翌日市場が再開するので漁業関係者が網からイルカを外して解体処理場に運んでいた。その様子を橋の上からオバリー氏が見ていた=写真・下=。もう一人の外国人が沿岸で漁の様子をカメラ撮影していた。和歌山県警の警官も数人いて、周囲にはちょっとした緊張感があった。

「嫌がらせ」と感じた場面は近くの漁協の前でのことだ。外国人数人がいて、漁協前で停まった車から漁師風の男性がおりると近寄り、たどたどしい日本語で「イルカ漁をやめてほしい」とお札を数枚差し出していた。男性は無視して漁協に向かった。漁協の前に車が停まるたびにそれが繰り返されていた。物理的な阻止行動ではない。今回の裁判官とすれば、漁師が無視すればよいだけの話で「嫌がらせ」ではないとの印象かもしれない。

「嫌がらせ」と感じた場面は近くの漁協の前でのことだ。外国人数人がいて、漁協前で停まった車から漁師風の男性がおりると近寄り、たどたどしい日本語で「イルカ漁をやめてほしい」とお札を数枚差し出していた。男性は無視して漁協に向かった。漁協の前に車が停まるたびにそれが繰り返されていた。物理的な阻止行動ではない。今回の裁判官とすれば、漁師が無視すればよいだけの話で「嫌がらせ」ではないとの印象かもしれない。

問題はお金をちらつかせながら「イルカ漁をやめろ」という行為だ。「板子一枚、下は地獄」とよく漁師が言うように、漁は危険を伴う職業だ。現実に、1878年(明治11)クジラを追った船団が沖に流され遭難した100人以上が亡くなっている。その慰霊碑が立っていて、今でも慰霊参拝が続けられている。自然への恐れや畏怖の念を抱きながら、それでも太地の人たちは海からの恵みを得ようと歴史を刻んできた。そこにオバリー氏らが突然やってきて、金をやるからイルカ漁を止めろと活動しているのである。地元の漁師たちにとって、迷惑な話で「嫌がらせ」と感じても不思議ではない。

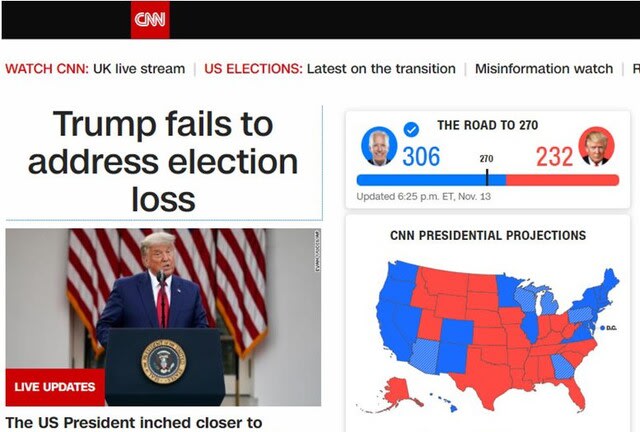

オバリー氏が主役となって撮影された映画『ザ・コーヴ』は2010年にアカデミー賞長編ドキュメンタリー賞を受賞した。それ以来、イルカの保護運動の活動家にとって、太地町は悪名をはせ、オバリー氏はヒーローになった。世界の支持者から寄付金が集まり、裁判にも勝った。81歳、まだまだ頑張るつもりだろう。

和歌山で生まれ、博物学者であり、生物学者(特に菌類学)であり、民俗学者の南方熊楠。その一生を記した著書(神坂次郎著『縛られた巨人 南方熊楠の生涯』)を読んだことがある。熊楠はクジラの塩干しを炭火であぶって、よく酒を飲んだと著書にあった。この塩干しが食べたくなり、太地町の商店から「鯨塩干」を取り寄せたことがある。オーブンで5分間ほどあぶって口にすると、スルメイカの一夜干しのあぶったものと歯触りや味がそっくりだった。

熊楠が現代に生きていたら、オバリー氏をどう評しただろうか。頭に血が上ると口撃が止まらない悲憤慷慨(こうがい)の性格で徹底して対峙したか、あるいは妙に気が合って酒を酌み交わしたか。

⇒19日(木)夜・金沢の天気 はれ