★続・アルツ新薬の論調 「ボケた者勝ち」なのか

今回もアルツハイマー病の新薬がアメリカのFDAで承認された話題を。新薬「アデュカヌマブ」の開発に携わった日本の「エーザイ」の株価が8日、9日と連日でストップ高となり、株式投資家の間でも注目の的になっている。定年を過ぎて株式投資を楽しんでいるという知人がこのブログを見て、メールを送ってきた。「オレは厚労省が承認したとしてもこの薬は点滴しない。だって、ボケた者勝ちだよ」と。

その後、知人とメールで何回かやりとりして、「ボケた者勝ち」の言葉の背景を知ることができた。知人の父親はアルツハイマー病ですでに亡くなったが、自宅で奥さんといっしょに入浴や食事、排泄などの世話をしていた。80歳を過ぎてボケが始まったころは独りでトイレに行っていたが、そのうちにトイレがどこにある のかも分からなくなった。介助しようとすると、「何する」としかられ、その都度「トイレへ行こう」と言うと、「世話かけるな」と礼を言う。また、5分もたつと忘れてしまい、同じことを繰り返した。

のかも分からなくなった。介助しようとすると、「何する」としかられ、その都度「トイレへ行こう」と言うと、「世話かけるな」と礼を言う。また、5分もたつと忘れてしまい、同じことを繰り返した。

ただ一つ発見したことがあったという。何かと心配性だった父親の顔から不安げな表情がなくなり、ボケたとは言え、表情が以前よりはつらつとしていた。不安なことはすっかり忘れて、自分が言ったことや行ったことも覚えていない状態。「父にとって毎日が新鮮な気分なんだろうと思えるようになった。幸せなんだろうと」

確かに、頭脳は普通に動いているが、自分が寝たきりになって、食事や入浴、排泄の介護を受ける自分の姿を見て、何を思うだろうか。家族や周囲との人間関係のしがらみを記憶から一切外し、家族に面倒や世話をかけていると認識もせずに、その日を暮らしていければ、それで十分ではないか。「ボケた者勝ち」とはそういう意味ではないかと知人から教えられたような気がした。

「エーザイ」の公式ホームページによると、アメリカ人の平均体重74 kgの場合の点滴投与は1回当たり4312㌦、4週間に1回の投与で年間コストは5万6000㌦、つまり610万円となる。自らの「ボケ封じ」に金を注ぐより、貧困にあえぐ難民の子どもたちへの教育や環境問題と向き合っているNGOに寄付をした方が後悔しないですむかもしれない。

⇒10日(木)午前・金沢の天気 はれ

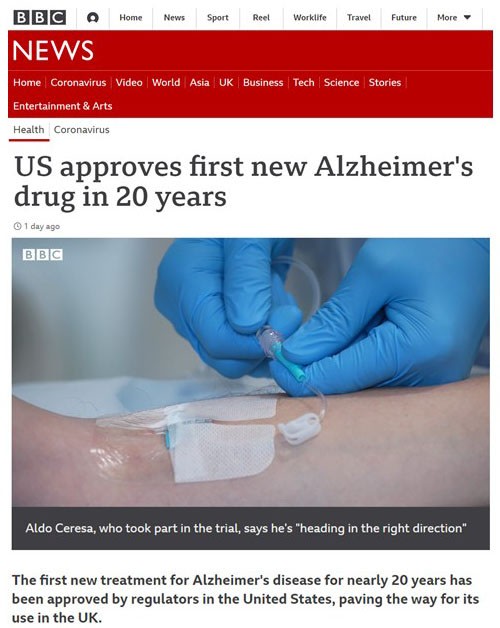

イギリスBBCニュースWeb版(6月8日付)は「US approves first new Alzheimer’s drug in 20 years」の見出しで伝えている=写真=。記事によると、過去10年間で100以上の治療薬の候補の開発が失敗に終わっている。「アデュカヌマブ」も、3000人の患者が参加したの国際的な後期臨床試験では、同薬を月1回投与された患者に、偽薬を投与された患者よりも記憶や思考の問題の悪化を遅らせる効果はみられないとの分析結果が出たため、2019年3月に臨床試験が中止となっていた。が、同年末、開発2社はデータ分析から、より高用量で投与すれば薬が有効であり、認知機能の低下を大幅に抑制すると結論付けた。

イギリスBBCニュースWeb版(6月8日付)は「US approves first new Alzheimer’s drug in 20 years」の見出しで伝えている=写真=。記事によると、過去10年間で100以上の治療薬の候補の開発が失敗に終わっている。「アデュカヌマブ」も、3000人の患者が参加したの国際的な後期臨床試験では、同薬を月1回投与された患者に、偽薬を投与された患者よりも記憶や思考の問題の悪化を遅らせる効果はみられないとの分析結果が出たため、2019年3月に臨床試験が中止となっていた。が、同年末、開発2社はデータ分析から、より高用量で投与すれば薬が有効であり、認知機能の低下を大幅に抑制すると結論付けた。 その結果が数字となって表れてきた。ローカル新聞の経済面で地元テレビ局の2020年度決算が掲載されている。きのう29日付で掲載されていたテレビ朝日系ローカル局は売上高は前期比で17%減で赤字決算。CM収入の落ち込みやイベント中止が売上に響いた。赤字転落はリーマン・ショックの影響を受けた2010年度3月期以来で11年ぶり。フジ系は16%減で49年ぶり、TBS系も11%減で6年ぶりの赤字だった、日本テレビ系は15%減だったが黒字は確保した。ローカル局だけでなく、東京キー局もCMを中心に10数%の減収となっている。

その結果が数字となって表れてきた。ローカル新聞の経済面で地元テレビ局の2020年度決算が掲載されている。きのう29日付で掲載されていたテレビ朝日系ローカル局は売上高は前期比で17%減で赤字決算。CM収入の落ち込みやイベント中止が売上に響いた。赤字転落はリーマン・ショックの影響を受けた2010年度3月期以来で11年ぶり。フジ系は16%減で49年ぶり、TBS系も11%減で6年ぶりの赤字だった、日本テレビ系は15%減だったが黒字は確保した。ローカル局だけでなく、東京キー局もCMを中心に10数%の減収となっている。 った時点で世界に強烈な衝撃を与えたに違いない。「人類最終戦争」という意味だが、久しぶりに聴いた言葉だ。

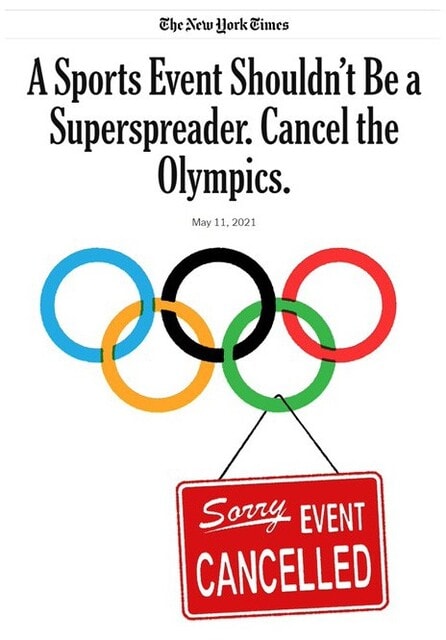

った時点で世界に強烈な衝撃を与えたに違いない。「人類最終戦争」という意味だが、久しぶりに聴いた言葉だ。 話が随分と横にそれた。「もう時機を逸した。やめることすらできない状況に追い込まれている」。先日届いた東京の知人(メディア専門誌編集長)からのメールマガジンにこのようなことが書かれてあった。東京オリンピック・パラリンピックの開催についてだ。メルマガでは、日本の戦史に残る大敗を喫した「インパール作戦」の事例が述べられていた。

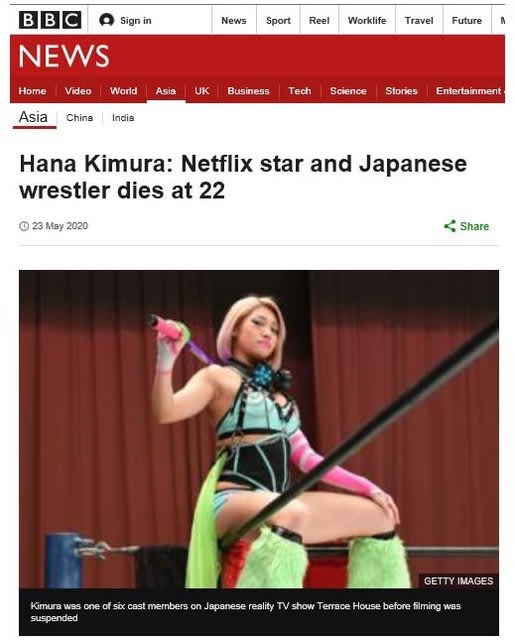

話が随分と横にそれた。「もう時機を逸した。やめることすらできない状況に追い込まれている」。先日届いた東京の知人(メディア専門誌編集長)からのメールマガジンにこのようなことが書かれてあった。東京オリンピック・パラリンピックの開催についてだ。メルマガでは、日本の戦史に残る大敗を喫した「インパール作戦」の事例が述べられていた。 問題のシーンは、シェアハウスの同居人の男性が女子プロレスラーが大切にしていたコスチュームを勝手に洗って乾燥機に入れて縮ませたとして、「ふざけた帽子かぶってんじゃねえよ」と怒鳴り、男性の帽子をとって投げ捨てる場面だ。放送より先に3月31 日に動画配信サービス「Netflix」で流され、SNS上で炎上し、この日、女子プロレスラーは自傷行為に及んだことをSNSに書き込んだ。番組スタッフがこのSNSを見つけ、本人に電話をするなどケアを行っていた。ところが、5月19日の地上波放送では、問題のシーンをカットすることなくそのまま流した。これが、SNS炎上をさらに煽ることになり、4日後に自ら命を絶った。

問題のシーンは、シェアハウスの同居人の男性が女子プロレスラーが大切にしていたコスチュームを勝手に洗って乾燥機に入れて縮ませたとして、「ふざけた帽子かぶってんじゃねえよ」と怒鳴り、男性の帽子をとって投げ捨てる場面だ。放送より先に3月31 日に動画配信サービス「Netflix」で流され、SNS上で炎上し、この日、女子プロレスラーは自傷行為に及んだことをSNSに書き込んだ。番組スタッフがこのSNSを見つけ、本人に電話をするなどケアを行っていた。ところが、5月19日の地上波放送では、問題のシーンをカットすることなくそのまま流した。これが、SNS炎上をさらに煽ることになり、4日後に自ら命を絶った。 2006年1月にイタリアのフィレンツェを訪れ、サンタ・クローチェ教会の壁画に描かれているフレスコ画「聖十字架物語」を鑑賞した。1380年代にアーニョロ・ガッティが描いた大作。絵は、4世紀はじめにローマの新皇帝となったコンスタンティヌスの母ヘレナ(中央)がキリストの十字架を発見し、エルサレムに持ち帰るシーンを描いたものだ=写真・上=。その時ふと、聖女ヘレナの横顔がイギリスのダイアナ元妃(1997年8月に事故死)にとても似ている感じがして思わずカメラを向けた。

2006年1月にイタリアのフィレンツェを訪れ、サンタ・クローチェ教会の壁画に描かれているフレスコ画「聖十字架物語」を鑑賞した。1380年代にアーニョロ・ガッティが描いた大作。絵は、4世紀はじめにローマの新皇帝となったコンスタンティヌスの母ヘレナ(中央)がキリストの十字架を発見し、エルサレムに持ち帰るシーンを描いたものだ=写真・上=。その時ふと、聖女ヘレナの横顔がイギリスのダイアナ元妃(1997年8月に事故死)にとても似ている感じがして思わずカメラを向けた。 当時、ダイアナ元妃のインタビュー番組は世界に衝撃を与えた。夫のチャールズ皇太子と別居していた彼女の口から自身の不倫や皇太子の愛人の名前、自殺未遂や自傷行為などが語られた。この番組の放映後に彼女は離婚。1997年にパリで起きた自動車事故により36歳で亡くなった。

当時、ダイアナ元妃のインタビュー番組は世界に衝撃を与えた。夫のチャールズ皇太子と別居していた彼女の口から自身の不倫や皇太子の愛人の名前、自殺未遂や自傷行為などが語られた。この番組の放映後に彼女は離婚。1997年にパリで起きた自動車事故により36歳で亡くなった。 で最大となった。世界の誰もが考えることは、日本は変異株によってこれからも緊急事態宣言を繰り返すことで経済はさらに低迷する、国の借金で財政破綻するのも間近だろう、と。

で最大となった。世界の誰もが考えることは、日本は変異株によってこれからも緊急事態宣言を繰り返すことで経済はさらに低迷する、国の借金で財政破綻するのも間近だろう、と。 森林文化の盛んなヨーロッパを訪ねると驚く。森のかなり奥まで道があり、深い森の中をおばあさんが1人で歩いていたり、お年寄りが孫を連れて歩いていたりする。人々は命あるものとの交流を楽しんでいる。特にドイツ人は森が好きで、月曜の朝には「どこの森に行って来たの」というあいさつになるくらいだ。

森林文化の盛んなヨーロッパを訪ねると驚く。森のかなり奥まで道があり、深い森の中をおばあさんが1人で歩いていたり、お年寄りが孫を連れて歩いていたりする。人々は命あるものとの交流を楽しんでいる。特にドイツ人は森が好きで、月曜の朝には「どこの森に行って来たの」というあいさつになるくらいだ。 戦時下の子どもたちの竹槍訓練の写真の真ん中に赤いウイルスがある。見ようによっては、国旗の日の丸の部分がウイルスになっている。

戦時下の子どもたちの竹槍訓練の写真の真ん中に赤いウイルスがある。見ようによっては、国旗の日の丸の部分がウイルスになっている。

パキスタンのイスラマバードから60㌔ほど離れた潜伏先をステルスヘリコプター「ブラックホーク」などで奇襲し殺害。DNA鑑定で本人確認がなされ、アラビア海で待機していた空母カール・ビンソンに遺体は移され、海に水葬した。作戦完了の直後、オバマ氏はホワイトハウスでの

パキスタンのイスラマバードから60㌔ほど離れた潜伏先をステルスヘリコプター「ブラックホーク」などで奇襲し殺害。DNA鑑定で本人確認がなされ、アラビア海で待機していた空母カール・ビンソンに遺体は移され、海に水葬した。作戦完了の直後、オバマ氏はホワイトハウスでの バイデン大統領はきょう「この日」をどう思い浮かべているのだろうか。オサマ・ビン・ラディンに対する斬首作戦は軍によって同時中継され、ホワイトハウスの

バイデン大統領はきょう「この日」をどう思い浮かべているのだろうか。オサマ・ビン・ラディンに対する斬首作戦は軍によって同時中継され、ホワイトハウスの