★クマに注意、ズーノーシスに警戒

新聞を読むと、このところ毎日のようにクマの目撃情報が掲載されている。きょう19日付でも石川県内のかほく市、津幡町、羽咋市の4ヵ所に現れている。記事によると、羽咋市のある小学校では集団で登下校し、屋外活動は中止、市は防災行政無線で付近住民に注意喚起し、警察署と登下校時にパトロールしている。

石川県自然環境課が今年4月下旬に行った調査で、県内10ヵ所の山林のうち、8ヵ所でクマのエサとなるブナの実が凶作だった。このことから、県は大量出没の危険があると判断し、今月10日付で人身被害を未然に防止するための「出没警戒準備情報」を発表した(石川県公式サイト「ツキノワグマによる人身被害防止のために」より)。県内では2020年、クマに襲われる人身事故が立て続けに発生して1年間で15人が負傷した。この事態を受け、県はブナの実のなり具合を調べる調査をこれまでの6月と8月の年2回に加え、昨年から4月にも花のつき具合などを調べている。また、県内の各市町では独自に捕獲用の檻を設置するなど対策を進めている。

石川県自然環境課が今年4月下旬に行った調査で、県内10ヵ所の山林のうち、8ヵ所でクマのエサとなるブナの実が凶作だった。このことから、県は大量出没の危険があると判断し、今月10日付で人身被害を未然に防止するための「出没警戒準備情報」を発表した(石川県公式サイト「ツキノワグマによる人身被害防止のために」より)。県内では2020年、クマに襲われる人身事故が立て続けに発生して1年間で15人が負傷した。この事態を受け、県はブナの実のなり具合を調べる調査をこれまでの6月と8月の年2回に加え、昨年から4月にも花のつき具合などを調べている。また、県内の各市町では独自に捕獲用の檻を設置するなど対策を進めている。

山から人里に下りてきているのはクマだけではない。金沢の住宅街にサル、イノシシ、シカが頻繁に出没するようになった。エサ不足に加え、中山間地(里山)と奥山の区別がつかないほど里山が荒れ放題になっていて、野生動物がその領域の見分けがつかず、人里や住宅街に迷い込んでくる、とも言われている。里山の過疎化で人がいなくなり、野生動物たちは山から下りてきて作物を狙い始めている。

懸念されるのは人身事故だけでない。UNEP(国連環境計画)がまとめた報告書に「ズーノーシス(zoonosis)」という言葉が出てくる。新型コロナウイルスの発生源として論議を呼んでいるコウモリなど動物由来で人にも伝染する感染病を総称してズーノーシス(人畜共通伝染病)と呼ぶ。人間の活動が野生動物の領域であるジャングルなどの山間地に入れば、それだけ野生動物との接触度が増えて、感染リスクが高まる、という内容だ。最近、欧米を中心に感染が懸念されている天然痘に似た感染症「サル痘」、エボラ出血熱や中東呼吸器症候群(MERS)、HIVなどこれまで人間が罹ってきた感染症はズーノーシスに含まれる。

少々乱暴な言い方になるが、日本でも「ズーノーシス」が起きるのではないか。ズーノーシスに感染した野生生物が人里や住宅街に頻繁に入ってくることで、新たな感染症がもたらされるかもしれない。

⇒19日(木)夜・金沢の天気 はれ

ウクライナ侵攻は自分たちを守るための行動だったと正当化している点が気になった。「われわれの責務は、ナチズムを倒し、世界規模の戦争の恐怖が繰り返されないよう、油断せず、あらゆる努力をするよう言い残した人たちの記憶を、大切にすることだ。だからこそ、国際関係におけるあらゆる立場の違いにもかかわらず、ロシアは常に、平等かつ不可分の安全保障体制、すなわち国際社会全体にとって必要不可欠な体制を構築するよう呼びかけてきた」(9日付・NHKニュースWeb版)

ウクライナ侵攻は自分たちを守るための行動だったと正当化している点が気になった。「われわれの責務は、ナチズムを倒し、世界規模の戦争の恐怖が繰り返されないよう、油断せず、あらゆる努力をするよう言い残した人たちの記憶を、大切にすることだ。だからこそ、国際関係におけるあらゆる立場の違いにもかかわらず、ロシアは常に、平等かつ不可分の安全保障体制、すなわち国際社会全体にとって必要不可欠な体制を構築するよう呼びかけてきた」(9日付・NHKニュースWeb版) 株価の値下がりが止まらない。きょうの東京株式の日経平均は前週末比で684円安の2万6319円だった。きょうはアメリカのインフレ懸念でFRBが金融引き締めを加速するとの警戒感のようだが、ロシア関連も気になる。ことし1月5日に2万9332円をつけ、上がり相場の気配もあったが、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が2月24日に始まって75日、戦況はドロ沼と化している。きょう岸田総理はG7の各国と足並みをそろえてロシア産石油の輸入を原則禁止とする発表した(9日付・NHKニュースWeb版)。日本は原油の輸入の3.6%をロシアに頼っている。これが、さらに経済にどう影響を与えるか。

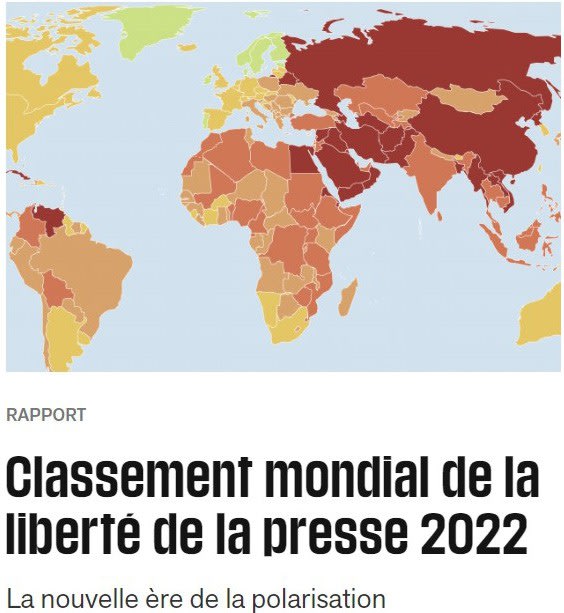

株価の値下がりが止まらない。きょうの東京株式の日経平均は前週末比で684円安の2万6319円だった。きょうはアメリカのインフレ懸念でFRBが金融引き締めを加速するとの警戒感のようだが、ロシア関連も気になる。ことし1月5日に2万9332円をつけ、上がり相場の気配もあったが、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が2月24日に始まって75日、戦況はドロ沼と化している。きょう岸田総理はG7の各国と足並みをそろえてロシア産石油の輸入を原則禁止とする発表した(9日付・NHKニュースWeb版)。日本は原油の輸入の3.6%をロシアに頼っている。これが、さらに経済にどう影響を与えるか。 国境なき記者団による日本の報道自由度ランキングが低い理由の一つに、紛争地への記者の派遣が少ないことがこれまで指摘されている。確かに、きょうの紙面を見る限り、ウクライナ関連の現地からの記事は上記の4社のうち1社だ。日本のテレビ局や新聞社、いわゆる「組織ジャーナリズム」は原則として紛争地への記者の派遣を認めていない。組織としては危険な場所に記者を派遣することはコンプライアンス(法令順守)に反するということがベースにある。

国境なき記者団による日本の報道自由度ランキングが低い理由の一つに、紛争地への記者の派遣が少ないことがこれまで指摘されている。確かに、きょうの紙面を見る限り、ウクライナ関連の現地からの記事は上記の4社のうち1社だ。日本のテレビ局や新聞社、いわゆる「組織ジャーナリズム」は原則として紛争地への記者の派遣を認めていない。組織としては危険な場所に記者を派遣することはコンプライアンス(法令順守)に反するということがベースにある。 民間組織によるランク付けとは言え、「国際的な評価」でもある。にもかかわらず、新聞・テレビのメディア各社の報道の扱いは小さい。日本新聞協会や日本放送連盟、NHKはこのランキングに関連して報道の自由を保障するよう声明や抗議文を政府に提出したというニュースは目にしたことがない。なぜか。

民間組織によるランク付けとは言え、「国際的な評価」でもある。にもかかわらず、新聞・テレビのメディア各社の報道の扱いは小さい。日本新聞協会や日本放送連盟、NHKはこのランキングに関連して報道の自由を保障するよう声明や抗議文を政府に提出したというニュースは目にしたことがない。なぜか。 ゴールデンウイークのひとコマ。加賀温泉で湯につかり、のんびりと一夜を過ごした。金沢から温泉に向かう途中の国道8号から、白山が見えた。2702㍍。富士山、立山と並んで日本の三霊山にたとえられる。青空に映えて、まさに白い山。赤瓦の民家と新緑の山々がマッチしている。このアングルに魅(ひ)かれて、車を降りて撮影する=写真・上=。

ゴールデンウイークのひとコマ。加賀温泉で湯につかり、のんびりと一夜を過ごした。金沢から温泉に向かう途中の国道8号から、白山が見えた。2702㍍。富士山、立山と並んで日本の三霊山にたとえられる。青空に映えて、まさに白い山。赤瓦の民家と新緑の山々がマッチしている。このアングルに魅(ひ)かれて、車を降りて撮影する=写真・上=。 和室の部屋に入ると、その意味が少し理解できた。ベランダに出ると外の風景はまるで自然の山庭だ=写真・下=。自然の癒しというものを感じる。旅館のパンフにはこうあった。「荘子に『虚室生白』という言葉があります。部屋はからっぽなほど光が満ちる。何もないところにこそ自由な、とらわれない心がある。『無可有』はそんな荘子のとくに好んだ言葉で、何もないこと、無為であること」

和室の部屋に入ると、その意味が少し理解できた。ベランダに出ると外の風景はまるで自然の山庭だ=写真・下=。自然の癒しというものを感じる。旅館のパンフにはこうあった。「荘子に『虚室生白』という言葉があります。部屋はからっぽなほど光が満ちる。何もないところにこそ自由な、とらわれない心がある。『無可有』はそんな荘子のとくに好んだ言葉で、何もないこと、無為であること」 書いた紙を貼り、このようなことをした者は、道場に入ってはならない、などということは、ただただ外見には真面目な念仏の行者を装って、内心には虚偽をいだいている者ではないのか」(親鸞仏教センター公式サイト)。

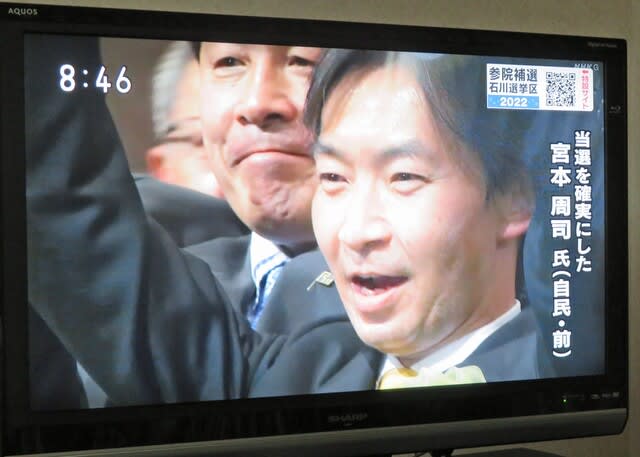

書いた紙を貼り、このようなことをした者は、道場に入ってはならない、などということは、ただただ外見には真面目な念仏の行者を装って、内心には虚偽をいだいている者ではないのか」(親鸞仏教センター公式サイト)。 今回の選挙で予想していたことが当たった。投票率の低さ。これまで最低の29.9%(前回2019年参院選47.0%)だった。先の知事選(3月13日)は61.8%だったので、その半数にも満たない。今回の市町別の投票率で一番低いのは金沢市の22.9%だった。この投票率の低さをどう読むか。

今回の選挙で予想していたことが当たった。投票率の低さ。これまで最低の29.9%(前回2019年参院選47.0%)だった。先の知事選(3月13日)は61.8%だったので、その半数にも満たない。今回の市町別の投票率で一番低いのは金沢市の22.9%だった。この投票率の低さをどう読むか。 朝日新聞Web版(19日付)によると、早稲田大学で16日開かれた社会人向け「デジタル時代のマーケティング総合講座」で、講師を務めた牛丼チェーン「吉野家」の常務取締役企画本部長が、若い女性の誘客を「生娘をシャブ(薬物)漬け戦略」と称して、「田舎から出てきた右も左も分からない若い女の子を無垢(むく)、生娘なうちに牛丼中毒にする」などと述べた。この発言がネット上で公開され、吉野家ホールディングスはメディアの取材に「そういった趣旨の発言をしたのは事実」と認め、不適切な発言として謝罪した。

朝日新聞Web版(19日付)によると、早稲田大学で16日開かれた社会人向け「デジタル時代のマーケティング総合講座」で、講師を務めた牛丼チェーン「吉野家」の常務取締役企画本部長が、若い女性の誘客を「生娘をシャブ(薬物)漬け戦略」と称して、「田舎から出てきた右も左も分からない若い女の子を無垢(むく)、生娘なうちに牛丼中毒にする」などと述べた。この発言がネット上で公開され、吉野家ホールディングスはメディアの取材に「そういった趣旨の発言をしたのは事実」と認め、不適切な発言として謝罪した。 「ようやく」と述べたのも、放送とネットのリアルタイム配信は、NHKが先行して2020年4月1日から「NHK+(プラス)」で始めているので、民放の新サービスはNHKに比べれば2年遅れでもある。

「ようやく」と述べたのも、放送とネットのリアルタイム配信は、NHKが先行して2020年4月1日から「NHK+(プラス)」で始めているので、民放の新サービスはNHKに比べれば2年遅れでもある。