☆キンモクセイの匂う道 セイタカアワダチソウが密生する放棄田

自宅の庭木のキンモクセイが黄色い花と同時に独特の香りを放ち始めた=写真・上=。金沢に住んでいると季節の香りでもあり、兼六園や武家屋敷界わいを散策すると香りが漂ってくる。そして、金沢のシンボルでもある。1980年に作詞作曲された金沢市民憲章の歌の題名が『金木犀の匂う道』。市主催のイベントなどでよく聴く。「♪歩いてみたい 秋が好きだという君と この街の 金沢の街の ああ 金木犀の匂う道 君と君と」

シニア世代ではキンモクセイの香りからトイレをイメージする人もいるだろう。昭和の時代までは、くみ取り式トイレが多かった。そこで、キンモクセイをトイレの横に植えて、季節限定ではあるものの匂い消しとしていた。いまで言う、芳香剤の役割だ。自宅のキンモクセイもかつてトイレの窓側に植えられていた。その後、自宅を改築して別の場所に水洗式トイレを造った。この時点で、キンモクセイの役目は終わった。とは言え、伐採せずにそのまま残した。そして、冒頭で述べたように、秋の深まりを告げる植物として、その後も存在感を放っている。

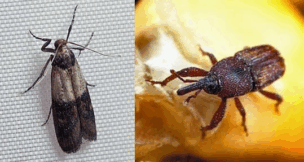

黄色い花の植物の話をもう一つ。先日(今月14日)に能登に出かけた。そのとき、耕作放棄地や河原、空き地に一面に群生しているセイタカアワダチソウを見て、圧倒されそうになった。見た目の様子もさることながら、その花粉で目鼻がおかしくなるのではと思ったくらいだ。誤解のないように書き加えると、セイタカアワダチソウは花粉がほとんど飛ばない。花粉量そのものが少なく、比較的重いためとされる。いわゆる「風媒花」ではなく、花に寄って来た虫によって受粉する「虫媒花」だ。

以前、植物研究者から聞いた話だが、セイタカアワダチソウは生命力が強い植物であり、さまざま薬効もあるようだ。葉にはポリフェノールの一種であるクロロゲン酸などが含まれていて、煎じて飲めば、血糖値や血圧の上昇を抑える効果があるとされる。また、フラボノイドも含まれていて、ヨーロッパなどでは葉を潰して虫刺されや外傷の止血剤としても用いられている。入浴剤としても使われている、とか。草丈が1㍍から2㍍と長いことから、日本ではかつて簾(すだれ)の材料として活用されていた。ところが、時代とともに人々の暮らし方は変わり、いまでは単なる厄介な雑草としか見られなくなった。

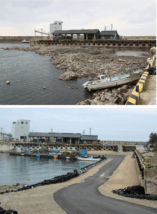

先述したように能登にこれほど多くのセイタカアワダチソウが目に付くのも、去年元日の能登半島地震で水田や畑地が耕作放棄地となったからだろう。水田に引水する水路の破損や地割れ、そして去年9月の記録的な大雨で水田に土砂が流れ込むなどしたため、奥能登(輪島など2市2町)ではことしは7割しか耕されていない。この際、密集するセイタカアワダチソウを活用してはどうだろう。入浴剤などは受けるかもしれない。

⇒20日(月)午前・金沢の天気 くもり

午前0時過ぎごろに自宅近くで落雷があり、停電となった。電源のブレーカー(電気回路の遮断器)が落ちていた。オンにしたが復旧しない。近所を見渡すと住宅の西側一帯の街灯が消えていた。ということは周囲一帯が停電になったようだ。

午前0時過ぎごろに自宅近くで落雷があり、停電となった。電源のブレーカー(電気回路の遮断器)が落ちていた。オンにしたが復旧しない。近所を見渡すと住宅の西側一帯の街灯が消えていた。ということは周囲一帯が停電になったようだ。 何しろ、全国で年間の雷日数がもっとも多いは金沢の45.1日だ(気象庁「雷日数」1991-2020)。このため、金沢では雷害からパソコンを守るためにガードコンセントは不可欠だ。現在使っているガードコンセントは金沢市に本社があるメーカーが製造したもの。北陸で雷害のケースと実情を研究し耐雷対策に取り組んできた企業の製品なので信頼を寄せている。が、それでも気になり、念のためPCをチェックした次第。

何しろ、全国で年間の雷日数がもっとも多いは金沢の45.1日だ(気象庁「雷日数」1991-2020)。このため、金沢では雷害からパソコンを守るためにガードコンセントは不可欠だ。現在使っているガードコンセントは金沢市に本社があるメーカーが製造したもの。北陸で雷害のケースと実情を研究し耐雷対策に取り組んできた企業の製品なので信頼を寄せている。が、それでも気になり、念のためPCをチェックした次第。 雪をすかす範囲はその家の道路に面した間口部分となる。角の家の場合は横小路があるが、そこは手をつけなくてもよい。家の正面の間口部分の道路を除雪する。しかも、車道の部分はしなくてよい。登校の児童たちが歩く歩道の部分でよい。すかした雪を家の前の側溝に落とし込み、積み上げていく。冬場の側溝は雪捨て場となる=写真・上=。

雪をすかす範囲はその家の道路に面した間口部分となる。角の家の場合は横小路があるが、そこは手をつけなくてもよい。家の正面の間口部分の道路を除雪する。しかも、車道の部分はしなくてよい。登校の児童たちが歩く歩道の部分でよい。すかした雪を家の前の側溝に落とし込み、積み上げていく。冬場の側溝は雪捨て場となる=写真・上=。 かつてスコップは鉄製が多かったが、軽量化とともにアルミ製に変化し、最近ではプラスチックなど樹脂製が主流となっている。除雪する路面はコンクリートやアスファルトなので、そこをスコップですかすとプラスチック樹脂が摩耗する=写真・下=。微細な破片は側溝を通じて川に流れ、海に出て漂うことになる。

かつてスコップは鉄製が多かったが、軽量化とともにアルミ製に変化し、最近ではプラスチックなど樹脂製が主流となっている。除雪する路面はコンクリートやアスファルトなので、そこをスコップですかすとプラスチック樹脂が摩耗する=写真・下=。微細な破片は側溝を通じて川に流れ、海に出て漂うことになる。 「場のアート」という言葉は、庭師の仕事にも当てはまるのではないかと思っている。先月末に庭木の刈り込み(剪定)を造園業者にお願いした。ベテランや若手の庭師4人が作業をしてくれた。庭木は放っておくと、枝葉が繁り放題になる。庭として形状を保つためには、剪定によって樹木を整える。

「場のアート」という言葉は、庭師の仕事にも当てはまるのではないかと思っている。先月末に庭木の刈り込み(剪定)を造園業者にお願いした。ベテランや若手の庭師4人が作業をしてくれた。庭木は放っておくと、枝葉が繁り放題になる。庭として形状を保つためには、剪定によって樹木を整える。