☆身に降りかかる「断水問題」

先月30日付のブログ「☆過疎化と断水問題」で、冬場の凍結で能登地方は断水に見舞われた世帯が1万もあり、空き家で水道管が破裂しても対策が取りようがなく、空き家が多い地域では断水が深刻でこの問題はまさに過疎化問題だ、と述べた。きょう2日、まさに断水問題が我が身に降りかかってきた。

メールで連絡があった。「お世話になっております。かあさんの学校食堂の泊さんに確認をとったところ、2月6日火曜日のお弁当の準備が出来ないと連絡がありました。(穴水町)甲地区は水道管凍結・漏水による断水の復旧が未だに遅れており、完全普及には2~3日かかる見通しです。また復旧してもすぐに飲料水(食用)に使えないため、今回の件はキャンセルをお願いしたいとのことでした。事情をご賢察のうえ、ご了承いただきますようお願いいたします。」

メールで連絡があった。「お世話になっております。かあさんの学校食堂の泊さんに確認をとったところ、2月6日火曜日のお弁当の準備が出来ないと連絡がありました。(穴水町)甲地区は水道管凍結・漏水による断水の復旧が未だに遅れており、完全普及には2~3日かかる見通しです。また復旧してもすぐに飲料水(食用)に使えないため、今回の件はキャンセルをお願いしたいとのことでした。事情をご賢察のうえ、ご了承いただきますようお願いいたします。」

今月5日と6日に世界農業遺産「能登の里山里海」をテーマに研究者交流のスタデイツアーを実施することになっている。6日の意見交換会の会場となっている穴水町の施設のスタッフに昼食の弁当の手配を依頼した。スタッフが弁当の配達をお願いした主婦グループ「かあさんの学校食堂」は甲(かぶと)地区の廃校になった小学校校舎を活動拠点にしているが、現在断水が続いていて、一両日中に復旧したとしても、すぐには飲料水としては使えない可能性があり、グループから注文をキャンセルさせてほしいと連絡があったと、メール連絡をくれた。

メールを受け取り即座に電話をかけた。スタッフは自分たちの生活水(食事、飲料など)を確保することが優先されていて、注文を受ける余裕がない状態と。「ほかに弁当を作ってくれる仕出し屋などありませんか」と尋ねたが、状況はどこも似たり寄ったりとのこと。断水問題の深刻さを改めて思い知らされた。

さらにツアーを開催する5日と6日は、ウエザーニューズ社HPによると、「上空に非常に強い寒気が流れ込み、日本海側では大雪に警戒が必要。4日(日)~6日(火)にかけてが寒気のピーク」と呼び掛けている。断水が長引く可能性もある。だからと言ってツアーを中止するわけにもいかない。関係者と相談し、「6日はコンビニに立ち寄って、参加者(20人)がそれぞれで昼食を買い求めましょう」となった。少々安易な結論なのだが、コストのことも考えてそのような結論に。何とも恨めしい断水問題ではある。

⇒2日(金)午後・金沢の天気 はれ

報道によると、石川県危機対策課がまとめた断水被害は29日午後7時現在、能登の輪島市と志賀町で3千世帯、能登町で2千世帯、中能登町で1500世帯、穴水町で300世帯、羽咋市で120世帯、宝達志水町で100世帯、珠洲市で90世帯で断水状態となった。断水の原因は水道管の凍結、破裂による。冒頭の首長が言うように、これは地域の危機管理の一環であり、各市町は給水車を出すなど対応に追われている。

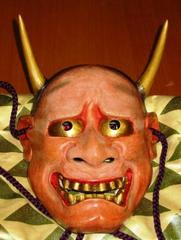

報道によると、石川県危機対策課がまとめた断水被害は29日午後7時現在、能登の輪島市と志賀町で3千世帯、能登町で2千世帯、中能登町で1500世帯、穴水町で300世帯、羽咋市で120世帯、宝達志水町で100世帯、珠洲市で90世帯で断水状態となった。断水の原因は水道管の凍結、破裂による。冒頭の首長が言うように、これは地域の危機管理の一環であり、各市町は給水車を出すなど対応に追われている。 昔から「ジシン、カミナリ、カジ、オヤジ」との言葉があるように、親父(おやじ)の怒声は天災のように降りかかる。ドラッグストアで声を張り上げていた客も推定だが70歳半ばだろうか。女性店員は30代に見えた。店員の態度は丁重な感じで、親父が一方的に言いがかりをつけている感じに見えた。在庫管理にクレームをつけるのだったら直接店長に呼べばよいのにと周囲の客は誰もが思っただろう。

昔から「ジシン、カミナリ、カジ、オヤジ」との言葉があるように、親父(おやじ)の怒声は天災のように降りかかる。ドラッグストアで声を張り上げていた客も推定だが70歳半ばだろうか。女性店員は30代に見えた。店員の態度は丁重な感じで、親父が一方的に言いがかりをつけている感じに見えた。在庫管理にクレームをつけるのだったら直接店長に呼べばよいのにと周囲の客は誰もが思っただろう。 車道「しおさいロード」から防風林を抜けて100㍍ほど歩くと砂浜が広がる。警察の捜査で青いビニールシートが覆いかぶさっていたので、すぐ現物と分かった。シートに包まれて船体にハングル文字の表記があるのかはよく分からなかった。船の中は見えた。ハングル文字で書かれた菓子袋などが散乱し、迷彩服もあった。ひょっとして軍人が乗っていたのではないかと勘ぐった。警察発表の報道によると、この船の中から7人の遺体が見つかり、さらに漂着船から15㍍ほど離れたところにさらに1人の遺体があった。もし、同じ乗組員なら計8人となる。船内には北朝鮮の金日成主席と金正日総書記が並んだバッジや漁網が見つかっている。

車道「しおさいロード」から防風林を抜けて100㍍ほど歩くと砂浜が広がる。警察の捜査で青いビニールシートが覆いかぶさっていたので、すぐ現物と分かった。シートに包まれて船体にハングル文字の表記があるのかはよく分からなかった。船の中は見えた。ハングル文字で書かれた菓子袋などが散乱し、迷彩服もあった。ひょっとして軍人が乗っていたのではないかと勘ぐった。警察発表の報道によると、この船の中から7人の遺体が見つかり、さらに漂着船から15㍍ほど離れたところにさらに1人の遺体があった。もし、同じ乗組員なら計8人となる。船内には北朝鮮の金日成主席と金正日総書記が並んだバッジや漁網が見つかっている。 雷事故だ。通信障害が10日午後7時ごろから翌日午前10時ごろまで続き、実に15時間も放送が中断した。

雷事故だ。通信障害が10日午後7時ごろから翌日午前10時ごろまで続き、実に15時間も放送が中断した。 実は我が家でもそうなのだが、雪をすくう先端のさじ部がプラスチックなど樹脂製のスコップが増えている。昔は鉄製、ひと昔前はアルミ、そして今は樹脂製とスコップが軽量化しているのだ。が、今では全部が樹脂製かというとそうでもない。氷結した路面の雪を砕く場合は、金属製で先が尖っているケンスコ(剣先スコップ)やカクスコ(角スコップ)でないと使えない。きょう朝、近所のみなさんが使っていたスコップを見ると、10本のうち4本は樹脂製ではなかったかと思う。

実は我が家でもそうなのだが、雪をすくう先端のさじ部がプラスチックなど樹脂製のスコップが増えている。昔は鉄製、ひと昔前はアルミ、そして今は樹脂製とスコップが軽量化しているのだ。が、今では全部が樹脂製かというとそうでもない。氷結した路面の雪を砕く場合は、金属製で先が尖っているケンスコ(剣先スコップ)やカクスコ(角スコップ)でないと使えない。きょう朝、近所のみなさんが使っていたスコップを見ると、10本のうち4本は樹脂製ではなかったかと思う。 させて広大な地域に対する超強力EMP攻撃まで加えることができる多機能化された熱核戦闘部だ.)と戦闘能力を誇っている。ここに出てくる「EMP」、これが電磁パルス(electromagnetic pulse)のことだ。北朝鮮は初めて公式にEMP開発の事実を明らかにした。

させて広大な地域に対する超強力EMP攻撃まで加えることができる多機能化された熱核戦闘部だ.)と戦闘能力を誇っている。ここに出てくる「EMP」、これが電磁パルス(electromagnetic pulse)のことだ。北朝鮮は初めて公式にEMP開発の事実を明らかにした。

(朝鮮民主主義人民共和国の核兵器研究所声明 – 大陸間弾道ロケット搭載用スソタン試験で完全に成功)。スソタンは朝鮮語で「水素爆弾」のこと。

(朝鮮民主主義人民共和国の核兵器研究所声明 – 大陸間弾道ロケット搭載用スソタン試験で完全に成功)。スソタンは朝鮮語で「水素爆弾」のこと。

サイル発射は日本への積年の思いを晴らすものだと強調している。「ぶったまげる大胆な作戦」という表現には思わずのけ反ってしまった。

サイル発射は日本への積年の思いを晴らすものだと強調している。「ぶったまげる大胆な作戦」という表現には思わずのけ反ってしまった。 だった。一つ違っていたのは、数社のローカルテレビ局のリポーターが取材に来ていて、朝市おばさんや観光客にマイクを向けていた=写真・下=。「頑丈な建物に逃げてといっているけど、コンクリの店にゴメンネと言って入るしかないね」「輪島の地下施設ってどこにあるが」「あのサイレンの音、頭が痛くなるね」。朝市おばさんたちの反応はどこか素直に聞こえた。

だった。一つ違っていたのは、数社のローカルテレビ局のリポーターが取材に来ていて、朝市おばさんや観光客にマイクを向けていた=写真・下=。「頑丈な建物に逃げてといっているけど、コンクリの店にゴメンネと言って入るしかないね」「輪島の地下施設ってどこにあるが」「あのサイレンの音、頭が痛くなるね」。朝市おばさんたちの反応はどこか素直に聞こえた。 それにしても、北朝鮮によるICBM(大陸間弾道ミサイル)発射を受けて、国連安全保障理事会は今月6日(現地時間5日)、国連憲章「第7章 平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動」第41条を基に兵力の使用を伴わない制裁決議案(経済制裁)を全会一致で採択したばかりではないか。その経済制裁が効かないということになれば、今度は第42条による陸海空軍による軍事行動になるだろう。しかし、そこまで一気にいけないだろう。第41条と第42条の中間点「海上封鎖」になるかもしれない。

それにしても、北朝鮮によるICBM(大陸間弾道ミサイル)発射を受けて、国連安全保障理事会は今月6日(現地時間5日)、国連憲章「第7章 平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動」第41条を基に兵力の使用を伴わない制裁決議案(経済制裁)を全会一致で採択したばかりではないか。その経済制裁が効かないということになれば、今度は第42条による陸海空軍による軍事行動になるだろう。しかし、そこまで一気にいけないだろう。第41条と第42条の中間点「海上封鎖」になるかもしれない。 アメリカ国防総省HPをチェックすると、射程範囲についての分析は紹介していない。注目したのは、この日(29日)のICBMの発射を受けて、アメリカ軍と韓国軍は合同で、ATACMS(陸軍戦術ミサイルシステム)の発射訓練を実施したと伝えていることだ。ATACMSとは有事の際に北朝鮮司令部に正確に着弾する「deep-strike precision capability(深い打撃の精密能力)」のあるミサイルで、しかも「a full array of time-critical targets under all weather conditions(どのような天候でも危機的な状況下にも対応する)」とすでに臨戦態勢の入っていることを示唆しているのだ。今月4日の発射時にも合同訓練を行っており、2回目だと記載している。なぜこの記事をいち早く掲載したのか、アメリカ国防総省の意図を以下推察してみた。

アメリカ国防総省HPをチェックすると、射程範囲についての分析は紹介していない。注目したのは、この日(29日)のICBMの発射を受けて、アメリカ軍と韓国軍は合同で、ATACMS(陸軍戦術ミサイルシステム)の発射訓練を実施したと伝えていることだ。ATACMSとは有事の際に北朝鮮司令部に正確に着弾する「deep-strike precision capability(深い打撃の精密能力)」のあるミサイルで、しかも「a full array of time-critical targets under all weather conditions(どのような天候でも危機的な状況下にも対応する)」とすでに臨戦態勢の入っていることを示唆しているのだ。今月4日の発射時にも合同訓練を行っており、2回目だと記載している。なぜこの記事をいち早く掲載したのか、アメリカ国防総省の意図を以下推察してみた。