☆問われるWHOのスタンス

WHOは機能不全の状態に陥っているのではないか。おそらく今後、国際世論の批判の目はWHOに向かう。中国政府はきょう25日、コロナウイルスによる国内の肺炎の死者数は41人、患者数は1287人と発表した。春節の大移動でフランスやオーストラリアでも初めての感染者が確認されるなど世界的に拡大している。WHOはいったいどう対処するのか。

WHOは疾病のコロナウイルスのパンデミックを防ぐため、感染状況が国際的に拡大、他の国に公衆衛生上の危険をもたらし、国際的な対策の調整が求められると判断すれば、「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」として、事務局長が緊急事態を宣言することになる。が、23日のWHO会合では時期尚早との判断だった。

WHOは疾病のコロナウイルスのパンデミックを防ぐため、感染状況が国際的に拡大、他の国に公衆衛生上の危険をもたらし、国際的な対策の調整が求められると判断すれば、「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」として、事務局長が緊急事態を宣言することになる。が、23日のWHO会合では時期尚早との判断だった。

では、なぜ時期尚早との判断なのか。中国にとっては非常に不名誉なことになるのと中国指導部は考え、WHOが緊急事態宣言を出さないよう根回しをしたのであろうことは想像に難くない。このWHOの判断については世界のメディアがその決定過程のプロセスについて注目するだろう。

すでに一部メディアでは以下の論調もある。WHO憲章は人種、宗教、政治信条などの差別なしに「すべての人々が最高水準の健康に恵まれる」権利を定めるが、テドロス事務局長は中国から巨額投資を受けるエチオピアの元保健相なので、政治的理由で中国に配慮している(25日付・産経新聞Web版)、との見方だ。

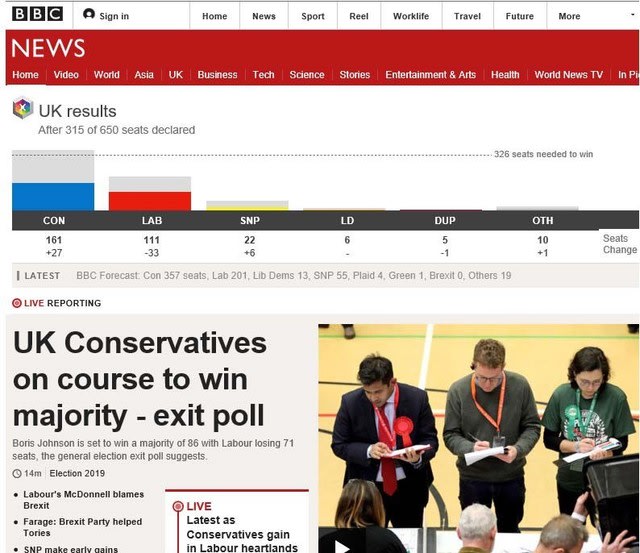

時期尚早との判断では、中国以外の国で確認された感染者は12人と比較的少ないというのが、「国際的な非常事態」の宣言を見送った理由の一つだった。WHOのテドロス事務局長は、「これから非常事態になるかもしれない」とも述べていたという(24日付・BBCニュースWeb版日本語)。感染はすでに世界に拡大している。「China coronavirus: Death toll rises as disease spreads」(中国のコロナウイルス:病気が広がれば、死者も拡大する)。きょう25日のBBCニュースWeb版の見出しだ。ならば、WHOは今の事態をどう受けて止めているのか。

⇒25日(土)午後・金沢の天気 くもり

なかったことを叱責され、「単位はあげない」と言われ、かっとなり刺したと供述しているという。リポートの提出が遅れ、教員に叱責される光景はキャンパスではよくあることだ。教員は、リポートの提出がなければ成績評価ができない。

なかったことを叱責され、「単位はあげない」と言われ、かっとなり刺したと供述しているという。リポートの提出が遅れ、教員に叱責される光景はキャンパスではよくあることだ。教員は、リポートの提出がなければ成績評価ができない。