☆アメリカ 負の連鎖のただ中で

アメリカ・ミネソタ州で黒人男性が白人警官に拘束され死亡してから10日たったが、抗議デモは各地に飛び火して治まる気配がないようだ。むしろ煽ったのは、「法と秩序」を重視するトランプ大統領で、過激化する抗議デモを抑えるために軍の動員を指示したことがさらなる反発を招いた。

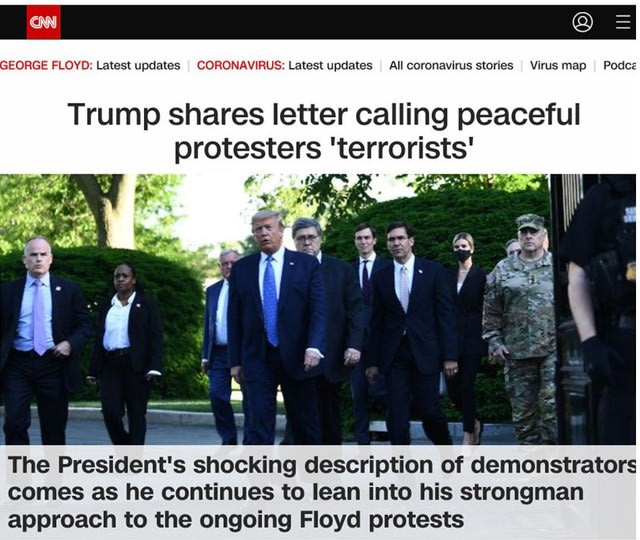

5日付のCNNニュースWeb版は「Trump shares letter that calls peaceful protesters ‘terrorists’」(トランプ氏、平和的な抗議者を 「テロリスト」 と呼ぶ書簡を公開)の見出しで、月曜日(今月1日)ホワイトハウスの門の外にいた平和的な抗議者たち に催涙弾など浴びせて解散させて、トランプ氏が彼らを「テロリスト」と書簡で綴っていた、と記事にしている=写真=。

に催涙弾など浴びせて解散させて、トランプ氏が彼らを「テロリスト」と書簡で綴っていた、と記事にしている=写真=。

今月2日の「ロイター/イプソス世論調査」によると、抗議デモが全米に広がっていることについて、抗議活動参加者に「共感する」と答えた人の割合が64%に達し、否定的な27%、「分からない」の9%を大きく上回った。トランプ大統領の対応を支持しないという割合は55%を超え、このうち「強く反対」が40%となり、支持は33%だった。共和党員に限っても、トランプ氏の対応に肯定的だったのは67%だった。ただ、大統領としての職務全般を評価する声を82%だった(6月3日付・ロイター通信Web版日本語)

連日報道される抗議デモやこうした世論調査を見ると、多くの日本人は「トランプは終わった」と読むだろう。むしろ、大統領選挙が本格的に始まったと読む方が正解かもしれない。トランプ氏はおそらく民主党のバイデン氏が票固めをするために、抗議デモを利用していると考えているだろう。有権者の気を引くためのトランプ氏の次なる一手は、香港に国家安全法を導入し一国二制度を形骸化された中国に対する制裁だろう。ドルと人民元の交換停止といった強烈な一撃もあるかもしれない。そうなると中国だけでなく、世界経済がさらに大揺れになる。

一方で、抗議デモは必ずしも評価されているとは限らない。それは新型コロナウイルスの感染拡大というもう一つの側面がある。事件が起きたミネソタ州や、ニューヨーク州の知事は、デモ参加者に対して、ウイルス検査を受けるよう呼びかけている。とくに、ニューヨーク州は抗議デモの参加者数は最大規模で、1人から多くの人に感染を広げる「スーパースプレッダー」になる可能性がある。不都合な真実ではある。

コロナ禍の渦中にある国民的なストレス、黒人貧困層のうっ積、そして失業の不安と怒りなどがこの抗議デモに集約されていると考えると根深さを感じる。まさに、アメリカは負の連鎖のただ中にあることだけは読める。

⇒5日(金)午後・金沢の天気 はれ時々くもり

夏の甲子園は単なるアマチュアスポーツ大会とはずいぶんと趣が異なる。地域の巻き込みが半端ではない。7月中旬から代表校を決める地方大会、そして8月上旬から甲子園大会が開催されるが、地域全体のボルテージが高くなる。夏の日中に街を歩くと、カキーンというテレビの甲子園中継の音声があちこちから聞こえてくる。「風物音」でもある。

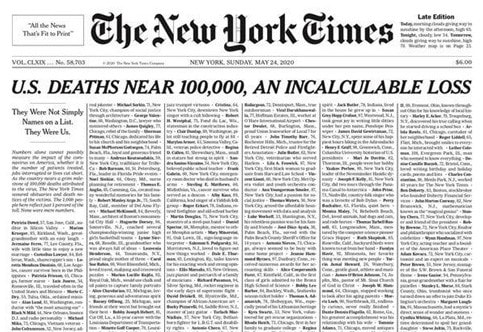

夏の甲子園は単なるアマチュアスポーツ大会とはずいぶんと趣が異なる。地域の巻き込みが半端ではない。7月中旬から代表校を決める地方大会、そして8月上旬から甲子園大会が開催されるが、地域全体のボルテージが高くなる。夏の日中に街を歩くと、カキーンというテレビの甲子園中継の音声があちこちから聞こえてくる。「風物音」でもある。 arly Results」(モデルナ社がコロナウイルスのワクチンの初期の臨床試験で有望な結果)の見出しの記事があった(18日付・ニューヨーク・タイムズWeb版)。

arly Results」(モデルナ社がコロナウイルスのワクチンの初期の臨床試験で有望な結果)の見出しの記事があった(18日付・ニューヨーク・タイムズWeb版)。