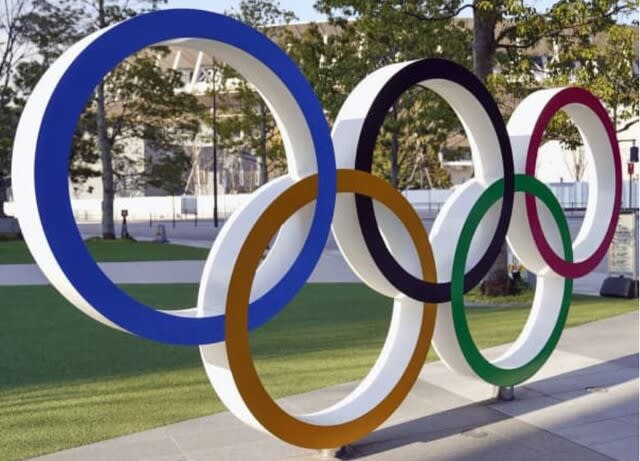

☆「五輪の決断」まであと22日

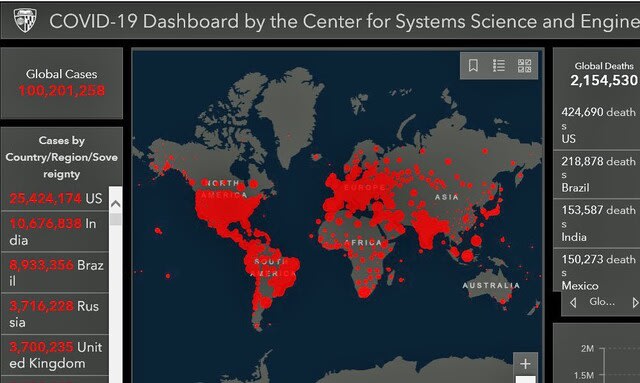

あと5ヵ月だ。森喜朗氏に代わって、橋本聖子氏が東京オリンピック・パラリンピック大会組織委員会会長に決まった。日本国民、そして世界が注目するのは、橋本氏がこのコロナ禍でオリンピックを開催するのか否か、開催するとなれば観客を入れるのか否かの方針をいつどう決めるのだろう。難題が山積するにもかかわらずよく決断したものだ。もう一人、橋本氏の五輪担当大臣の後任となった丸川珠代氏とのコンビネーションが実にいい。この2人が日本のオリンピック開催の顔として、開催に向けて沈んだ雰囲気を反転させるのではないか。

一方で、島根県の丸山達也知事が東京五輪聖火リレーの中止を検討すると表明して議論を呼んでいる。詳細が知りたくて、地元紙の山陰中央新報社(2月16日付)をチェックすると。聖火リレーの実施について、島根県は大会組織委員会と協定を結んでおり、聖火ランナーやルートを決める県実行委の事務局を担当している。同県の聖火リレーは土日にあたる5月15、16日に実施予定。津和野町をスタートし、松江城(松江市)を目的地とする14市町村(総距離34.3㌔)で170人が聖火をつなぐ予定だ。

一方で、島根県の丸山達也知事が東京五輪聖火リレーの中止を検討すると表明して議論を呼んでいる。詳細が知りたくて、地元紙の山陰中央新報社(2月16日付)をチェックすると。聖火リレーの実施について、島根県は大会組織委員会と協定を結んでおり、聖火ランナーやルートを決める県実行委の事務局を担当している。同県の聖火リレーは土日にあたる5月15、16日に実施予定。津和野町をスタートし、松江城(松江市)を目的地とする14市町村(総距離34.3㌔)で170人が聖火をつなぐ予定だ。

警備費用など約9千万円を県の財源で予算化しており、県の判断で聖火リレーを事実上ストップもできる。知事はすでに今月10日の定例会見で、東京都が感染拡大で手が回らなくなった保健所の調査を縮小したため、感染経路や濃厚接触者の追跡ができていないと不信感を表明している。全国の飲食店などが打撃を受けているにもかかわらず、緊急事態宣言が出た地域と、島根など感染者が少ない地域で、政府の支援に差がある現状にも不公平感を訴えていた(同)。

島根県知事の不満はおそらく全国の知事が心の中で思っていることではないだろうか。正直な話、県の判断でストップできるのであれば、一億円近くかけてまで無理をしてやる必要はない、中止宣言すればよい。ただ、実施する県との調整を島根県はできるだろうか。「あとは知らない、調整は大会組織委員会が勝手にやればよい」では無責任とのそしりを免れないだろう。

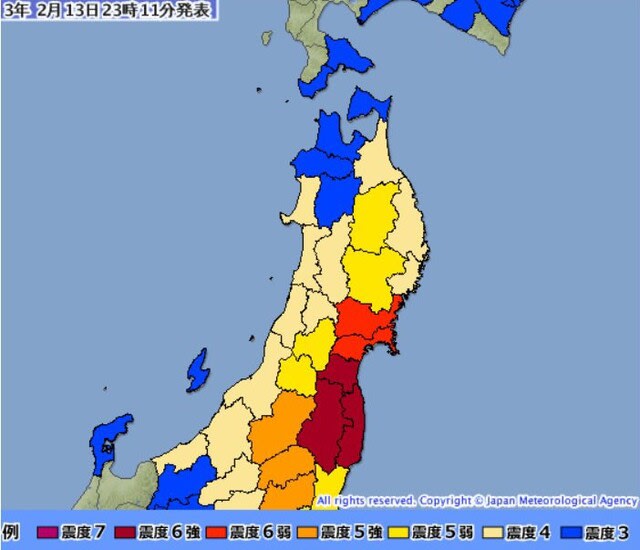

聖火リレーに関して、むしろ気をもんでいるのは福島県ではないだろうか。今月13日夜に震度6強の激震が走ったが、知事発言として聖火リレー中止の話は聞こえてこない。実は、昨年の延期決定で翻弄されたのは福島だった。IOCと組織委員会が延期決定を発表したのは3月24日(日本時間)、福島から聖火リレーが出発する2日前だった。このため契約上、設営や警備にあたる業者に契約通りの経費を支払う必要が出て、県が支出した費用は約2億5000万円に上った(2020年7月8日付・福島民友新聞Web版より)。

ことしの聖火リレーは3月25日に福島を出発、栃木、群馬とバトンタッチされていく予定だ。警備会社などのキャンセル料の支払いを考えれば、中止や再延期となると、その決定はその2週間前、つまり3月10日には決断が必要だろう。あと22日だ。コロナ禍での各国のアスリートの選抜やワクチン接種の普及、国際世論を見極めながら決断となる。IOCバッハ会長、橋本大会組織委員会会長、丸川五輪担当大臣の手腕が問われる。

⇒18日(木)夜・金沢の天気 ゆき