★WHOテドロス氏「ワクチン寄付」集めの裏読み

WHOのテドロス事務局長の発言がまた波紋を呼んでいる。 テドロス氏が14日の記者会見で、一部の高所得国が子供に対する新型コロナウイルスワクチンの接種を始めたことについて、医療従事者らもまだ接種できていない低所得国への寄付を優先すべきと述べたと報じられた(5月15日付・時事通信Web版)。テドロス氏の発言内容を詳しく知りたくて、WHOの公式ホ-ムページをチェックした=写真=。問題の発言は以下だ。

I understand why some countries want to vaccinate their children and adolescents, but right now I urge them to reconsider and to instead donate vaccines to COVAX. (意訳:私は、一部の国が子供や青年にワクチンを接種したい理由を理解しているが、今、彼らに再考を促し、代わりにCOVAXにワクチンを寄付することを強く勧めしている)。

ワクチン供給のわずか0.3%しか低所得国に届いていない状況の中で、アメリカが接種年齢をこれまでの16歳以上から12歳以上に拡大したことを受けての発言だろう。そのテドロス氏の発言が波紋を呼ぶ背景には、中国がある。WHOは今月7日に中国国有製薬大手「中国医薬集団(シノファーム)」が開発した新型コロナウイルスワクチンの緊急使用を承認している。治験などから推定される有効性は79%。中国の科興控股生物技術(シノバック・バイオテック)のワクチンについても審査中で、近く結果が発表される見通し(5月8日付・同)。

ワクチン供給のわずか0.3%しか低所得国に届いていない状況の中で、アメリカが接種年齢をこれまでの16歳以上から12歳以上に拡大したことを受けての発言だろう。そのテドロス氏の発言が波紋を呼ぶ背景には、中国がある。WHOは今月7日に中国国有製薬大手「中国医薬集団(シノファーム)」が開発した新型コロナウイルスワクチンの緊急使用を承認している。治験などから推定される有効性は79%。中国の科興控股生物技術(シノバック・バイオテック)のワクチンについても審査中で、近く結果が発表される見通し(5月8日付・同)。

上記からあるストーリーが浮かぶ。COVAXはWHOが中心となってワクチンを共同購入する組織だ。WHOの公認ワクチンを中国から購入することで低所得国に分配したいとテドロス氏は考えているに違いない。あるいは、中国から入れ知恵があったのかもしれない。中国側もこれまでのワクチン外交からワクチンビジネスに本格的に参入したい思惑があるだろう。

さらにスト-リーは展開する。WHOによる低所得国へのワクチン寄付の要請は真っ先に日本に向かってくる。そう懸念する論拠は以下だ。昨年2020年5月16日、テドロス氏とIOCのバッハ会長は「スポーツを通して健康を共同で促進していく覚書(MOU)」を交わしている。その中で、オリンピックなど国際スポーツイベントの開催にあたっては、WHOからガイドライン(この場合は助言)が示される。つまり、パンデミックの下で東京オリンピックを開催するしないの「決定権」を握っているのはWHOなのだ。

テドロス氏がオリンピック参加国でもある低所得国にワクチンが行き渡らない状態ではオリンピックは開催できないと言えば、バッハ会長も従わざるを得ないだろう。そこで、テドロス氏の意向を受けたバッハ氏が今度は東京五輪・パラリンピック組織委員会の橋本会長にWHOへのワクチン寄付を要望してくることは想像に難くない。

そうして集められた世界からの寄付金で中国製のワクチンが購入されるシステムが出来上がる。同時に、中国としては、来年2月の北京冬季五輪はワクチンが世界に行き渡った状態で開催する、世界史上で類を見ない大会だと豪語するだろう。中国製ワクチンの緊急使用をWHOが承認したのはその布石だった。裏読みではある。

⇒15日(土)夜・金沢の天気 あめ

た。ただし、臨床試験に登録された高齢者(60歳以上)がほとんどいなかったため、この年齢層での有効性を推定できなかった。高齢者とそれ以外の年代で有効性が異なるという分析結果と理論的な根拠はない。

た。ただし、臨床試験に登録された高齢者(60歳以上)がほとんどいなかったため、この年齢層での有効性を推定できなかった。高齢者とそれ以外の年代で有効性が異なるという分析結果と理論的な根拠はない。 カの像を建て、物議をかもしている、と。この全長13㍍の像は感染対策の地方創生臨時交付金を使ってことし4月に完成したもので、地元紙も取り上げるなど話題になっていた。何しろ交付金2500万円が建設費に充てられたからだ。

カの像を建て、物議をかもしている、と。この全長13㍍の像は感染対策の地方創生臨時交付金を使ってことし4月に完成したもので、地元紙も取り上げるなど話題になっていた。何しろ交付金2500万円が建設費に充てられたからだ。 テドロス氏への不信感が世界で広まったのは、「中国寄り」の露骨な振る舞いが新型コロナウイルスをきっかけに露わになったことから。中国の春節の大移動で日本を含めフランスやオーストラリアなど各国でコロナ感染者が拡大していたにもかかわらず、2020年1月23日のWHO会合で「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」宣言を時期尚早と見送った。同月30日になってようやく緊急事態宣言を出したが、テドロス氏は「宣言する主な理由は、中国での発生ではなく、他の国々で発生していることだ」と述べた(同1月31日付・BBCニュースWeb版日本語)。日本やアメリカ、フランスなど各国政府は武漢から自国民をチャーター機で帰国させていたころだった。

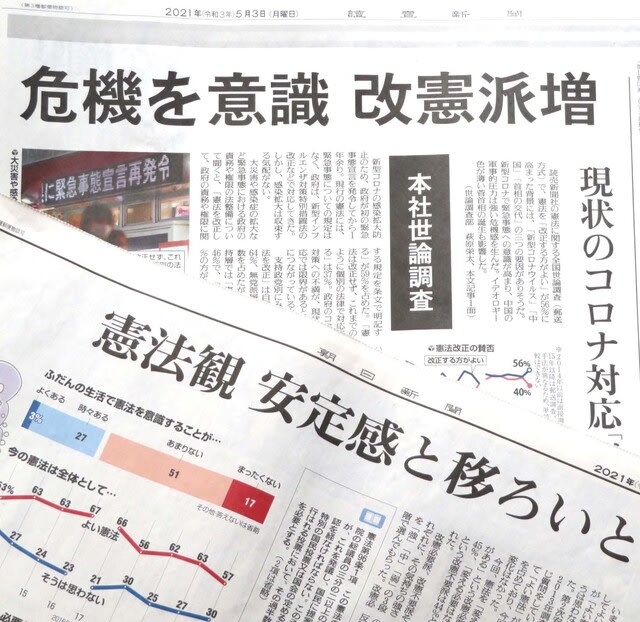

テドロス氏への不信感が世界で広まったのは、「中国寄り」の露骨な振る舞いが新型コロナウイルスをきっかけに露わになったことから。中国の春節の大移動で日本を含めフランスやオーストラリアなど各国でコロナ感染者が拡大していたにもかかわらず、2020年1月23日のWHO会合で「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」宣言を時期尚早と見送った。同月30日になってようやく緊急事態宣言を出したが、テドロス氏は「宣言する主な理由は、中国での発生ではなく、他の国々で発生していることだ」と述べた(同1月31日付・BBCニュースWeb版日本語)。日本やアメリカ、フランスなど各国政府は武漢から自国民をチャーター機で帰国させていたころだった。 NHKニュースWeb版(5月2日付)の世論調査。今の憲法を改正する必要があると思うかの問いでは、「改正する必要があると思う」が33%、「改正する必要はないと思う」が20%、「どちらともいえない」が42%だった。戦争の放棄を定めた憲法9条を改正する必要があると思うかどうか聞いたところ、「改正する必要があると思う」が28%、「改正する必要はないと思う」が32%、「どちらともいえない」が36%だった。昨年の同じ時期に行った調査と比べると、「改正する必要がある」はほぼ同じ割合だったのに対し、「改正する必要はない」は5ポイント減少した。調査は4月23日から3日間、全国の18歳以上を対象にコンピューターで無作為に発生させた固定電話と携帯電話の番号に電話をかけるRDDで実施。調査対象となった2808人の54.6%にあたる1533人から回答。

NHKニュースWeb版(5月2日付)の世論調査。今の憲法を改正する必要があると思うかの問いでは、「改正する必要があると思う」が33%、「改正する必要はないと思う」が20%、「どちらともいえない」が42%だった。戦争の放棄を定めた憲法9条を改正する必要があると思うかどうか聞いたところ、「改正する必要があると思う」が28%、「改正する必要はないと思う」が32%、「どちらともいえない」が36%だった。昨年の同じ時期に行った調査と比べると、「改正する必要がある」はほぼ同じ割合だったのに対し、「改正する必要はない」は5ポイント減少した。調査は4月23日から3日間、全国の18歳以上を対象にコンピューターで無作為に発生させた固定電話と携帯電話の番号に電話をかけるRDDで実施。調査対象となった2808人の54.6%にあたる1533人から回答。 これも裏と表の表層とも言えるかもしれない。在日中国大使館が先月29日付のツイッターで、「アメリカが『民主』を持って来たらこうなります」という日本語のコメントとともに、アメリカを死神になぞらえた画像を掲載した。アメリカの国旗を模した服を着た死神が、イラクやリビア、シリアなどと書かれた扉を開けて回り、部屋の中からは血が流れ出ている=写真・上=。このツイートは現在削除されているが、なぜ在日中国大使館がこのような画像をわざわざ掲載したのか解せない。その背景を憶測する。

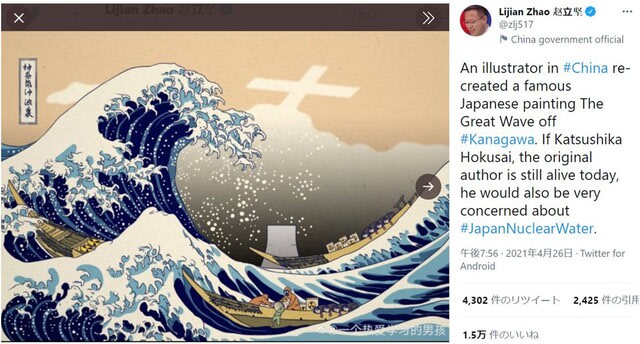

これも裏と表の表層とも言えるかもしれない。在日中国大使館が先月29日付のツイッターで、「アメリカが『民主』を持って来たらこうなります」という日本語のコメントとともに、アメリカを死神になぞらえた画像を掲載した。アメリカの国旗を模した服を着た死神が、イラクやリビア、シリアなどと書かれた扉を開けて回り、部屋の中からは血が流れ出ている=写真・上=。このツイートは現在削除されているが、なぜ在日中国大使館がこのような画像をわざわざ掲載したのか解せない。その背景を憶測する。 もう一つ、絶妙なタイミングがある。日本政府が東電福島第一原発で増え続けるトリチウムなど放射性物質を含む処理水を海へ放出する方針を決めた(4月13日)。すると、中国と韓国が反発し、中国外務省の趙立堅副報道局長が26日付のツイッターで、葛飾北斎の「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」を模したパロディ画像を投稿して批判した=写真・下=。

もう一つ、絶妙なタイミングがある。日本政府が東電福島第一原発で増え続けるトリチウムなど放射性物質を含む処理水を海へ放出する方針を決めた(4月13日)。すると、中国と韓国が反発し、中国外務省の趙立堅副報道局長が26日付のツイッターで、葛飾北斎の「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」を模したパロディ画像を投稿して批判した=写真・下=。 る。それでもほぼ連日のように新たな感染者が1000人を超えている。そして、今回の3度目の緊急事態宣言の要請だ。

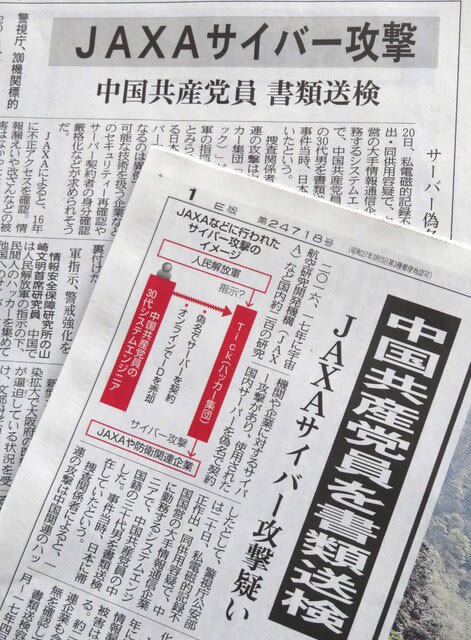

る。それでもほぼ連日のように新たな感染者が1000人を超えている。そして、今回の3度目の緊急事態宣言の要請だ。 中国には2017年6月に施行した「国家情報法」がある。11項目にわたる安全(政治、国土、軍事、経済、文化、社会、科学技術、情報、生態系、資源、核)を守るために、「いかなる組織および国民も、法に基づき国家情報活動に対する支持、援助および協力を行い、知り得た国家情報活動についての秘密を守らなければならない。国は、国家情報活動に対し支持、援助及び協力を行う個人および組織を保護する」(第7条)としている。端的に言えば、政府や軍から要請があれば、ハッカー集団やファーウェイなど中国企業はハッキングやデータ提供に協力せざるを得なくなる。国民に要請の対象となる。

中国には2017年6月に施行した「国家情報法」がある。11項目にわたる安全(政治、国土、軍事、経済、文化、社会、科学技術、情報、生態系、資源、核)を守るために、「いかなる組織および国民も、法に基づき国家情報活動に対する支持、援助および協力を行い、知り得た国家情報活動についての秘密を守らなければならない。国は、国家情報活動に対し支持、援助及び協力を行う個人および組織を保護する」(第7条)としている。端的に言えば、政府や軍から要請があれば、ハッカー集団やファーウェイなど中国企業はハッキングやデータ提供に協力せざるを得なくなる。国民に要請の対象となる。 「どのような理由があろうと、早期解決と引き換えに借金でなかったものが借金であったことにされてしまう事態を受け入れることはできないと考えたからです。借金だったことにされてしまえば、元婚約者の方のおっしゃることが正しかったということになり、私や母は借金を踏み倒そうとしていた人間だったのだということになります。これは、将来の私の家族までもが借金を踏み倒そうとした人間の家族として見られ続けるということを意味します。」「一般的には金銭トラブルと呼ばれていますが、切実に名誉の問題でもありましたし、今でも、同じように受け止めています。」

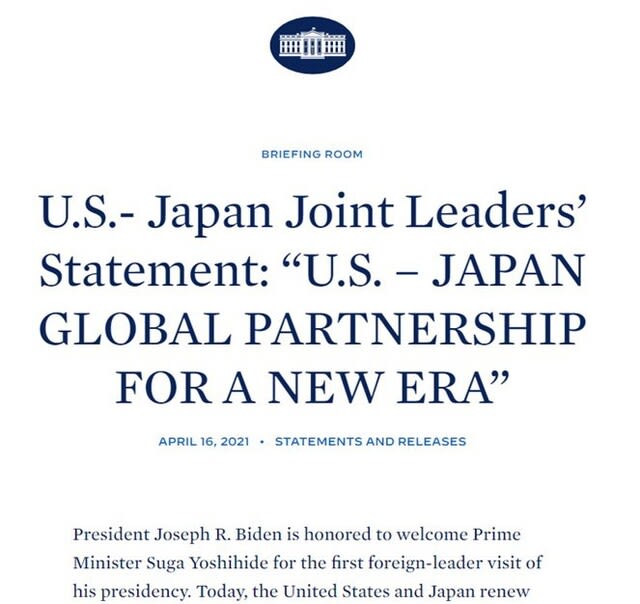

「どのような理由があろうと、早期解決と引き換えに借金でなかったものが借金であったことにされてしまう事態を受け入れることはできないと考えたからです。借金だったことにされてしまえば、元婚約者の方のおっしゃることが正しかったということになり、私や母は借金を踏み倒そうとしていた人間だったのだということになります。これは、将来の私の家族までもが借金を踏み倒そうとした人間の家族として見られ続けるということを意味します。」「一般的には金銭トラブルと呼ばれていますが、切実に名誉の問題でもありましたし、今でも、同じように受け止めています。」 プ)」と題する共同声明を発表した。いち早くホワイトハウスの公式ホームページに共同声明が掲載されている=写真・上=。読むと、強烈に中国を意識した内容だ。以下抜粋。

プ)」と題する共同声明を発表した。いち早くホワイトハウスの公式ホームページに共同声明が掲載されている=写真・上=。読むと、強烈に中国を意識した内容だ。以下抜粋。 この共同声明に対して、アメリカのメディアの反応は。CNNのWeb版の見出し=写真・下=。「Biden uses meeting with Japanese Prime Minister to emphasize new focus on China」(

この共同声明に対して、アメリカのメディアの反応は。CNNのWeb版の見出し=写真・下=。「Biden uses meeting with Japanese Prime Minister to emphasize new focus on China」(