★「コロナ」にも「アルツ」にも「打ち」勝つ

65歳以上のシニア世代のワクチン接種が進んでいる。1回以上の接種が延べで900万人(6月6日現在・総理官邸公式ホームページ)となった。うち、2回の接種を終えた人は90万人となる。対象者は3600万人なので数字的にはまだ遠いが、「7月末を念頭に希望するすべての高齢者に2回の接種」の政府目標が見えてきたのではないだろうか。

この進捗状況の背景には、それぞれの自治体のユニークな取り組みがある。なるほどと思ったのは「調布方式」や「三島モデル」という、接種を受ける人は座ったまま、医師や看護師が会場内を移動して接種する方式だ。毎日新聞Web版(6月2日付)によると、静岡県三島市は今月2日からこの方式を始めた。会場は4つの小学校の体育館で、接種を受ける人は、コの字形に囲われた段ボールの仕切りの中で1人ずつ待機。座ったまま、医師からの問診と接種を順番に受け、経過観察の15分が過ぎると退席する。接種を終えた人の肩に緑色テープを貼り、二重接種を防止する工夫もある。経過観察も含めた会場での滞在時間は1人当たり30分だ。三島市は今後、自力で移動ができない要介護者や要支援者120人を対象にドライブスルー接種も行う。

医師が移動することで、接種待ちの滞留による「3密」なども防ぐことができ、お年寄りの移動時間を少なくすることで時間短縮ができる。この方式は、佐賀県唐津市や福岡県宇美町など全国に広がっている。まさに逆転の発想ではないだろうか。(※イラストは厚労省公式ホームページより)

医師が移動することで、接種待ちの滞留による「3密」なども防ぐことができ、お年寄りの移動時間を少なくすることで時間短縮ができる。この方式は、佐賀県唐津市や福岡県宇美町など全国に広がっている。まさに逆転の発想ではないだろうか。(※イラストは厚労省公式ホームページより)

もう一つ、シニアにとって朗報がある。NHKニュースWeb版(6月8日付)によると、日本の「エーザイ」とアメリカの製薬会社「バイオジェン」が開発したアルツハイマー病の新薬「アデュカヌマブ」について、アメリカのFDA(食品医薬品局)は原因と考えられる脳内の異常なタンパク質「アミロイドβ」を減少させる効果を示したとして治療薬として承認したと発表した。

ただ、今回の承認は深刻な病気の患者に早期に治療を提供するための「迅速承認」という仕組みで行われたため、FDAは追加の臨床試験で検証する必要があるとしていて、この結果、効果が認められない場合には承認を取り消すこともあるとしている。「アデュカヌマブ」については日本でも昨年12月に厚生労働省に承認の申請が出されている。

シニア世代は「認知症」や「アルツハイマー病」という言葉には敏感になっている。日本の承認が遅れるのであれば、この夢の薬を求めてアメリカに行き、ぜひ点滴投与を受けたいという人は少なからず出てくるだろう。いや、世界中からやってくるだろう。まさに、「コロナ」にも「アルツ」にも「打ち」勝つ、朗報だ。ちなみにきょうの東証一部のエーザイの株価は始値で前日より1500円も急騰し、9251円をつけた。上昇率19.35%のストップ高となった。

⇒8日(火)午前・金沢の天気 くもり

文書は、占領期に横浜市に司令部を置いた第8軍が作成、アメリカの国立公文書館に所蔵されていた。これを日本大学の高澤弘明専任講師(法学)が入手し公表した。A級戦犯の遺骨の処理については1949年1月4日付けの極秘文書に記されていた。7人が処刑された1948年12月23日未明、東京・巣鴨プリズンから遺体が運び出された。横浜市内の火葬場で焼かれ、遺骨は別々の骨つぼに納められた。そして、小型の軍用機に載せられ、上空から太平洋に散骨された。

文書は、占領期に横浜市に司令部を置いた第8軍が作成、アメリカの国立公文書館に所蔵されていた。これを日本大学の高澤弘明専任講師(法学)が入手し公表した。A級戦犯の遺骨の処理については1949年1月4日付けの極秘文書に記されていた。7人が処刑された1948年12月23日未明、東京・巣鴨プリズンから遺体が運び出された。横浜市内の火葬場で焼かれ、遺骨は別々の骨つぼに納められた。そして、小型の軍用機に載せられ、上空から太平洋に散骨された。 この「COVAXストーリー」はさらに奥が深い。WHOが中心となってワクチンを共同購入することになるが、主な購入先は中国だろう。WHOは5月7日に中国国有製薬大手「中国医薬集団(シノファーム)」が開発した新型コロナウイルスワクチンの緊急使用を承認。治験などから推定される有効性は79%。そして、きのう2日にも中国の科興控股生物技術(シノバック・バイオテック)のワクチンについて緊急使用を承認した。

この「COVAXストーリー」はさらに奥が深い。WHOが中心となってワクチンを共同購入することになるが、主な購入先は中国だろう。WHOは5月7日に中国国有製薬大手「中国医薬集団(シノファーム)」が開発した新型コロナウイルスワクチンの緊急使用を承認。治験などから推定される有効性は79%。そして、きのう2日にも中国の科興控股生物技術(シノバック・バイオテック)のワクチンについて緊急使用を承認した。 女子テニスの大坂なおみ選手がツイッターで、全仏オープンの記者会見を拒否し、今月2日予定の2回戦を棄権すると明らかにしたことが大きな波紋を呼んでいる。大坂選手は先月30日、全仏オープンの1回戦でルーマニアの選手に2対0のストレートで勝ったが、試合後の記者会見に出席しなかった。このため、大会の主催者は、1万5000㌦の罰金を科すと発表した(5月31日付・NHKニュースWeb版)。

女子テニスの大坂なおみ選手がツイッターで、全仏オープンの記者会見を拒否し、今月2日予定の2回戦を棄権すると明らかにしたことが大きな波紋を呼んでいる。大坂選手は先月30日、全仏オープンの1回戦でルーマニアの選手に2対0のストレートで勝ったが、試合後の記者会見に出席しなかった。このため、大会の主催者は、1万5000㌦の罰金を科すと発表した(5月31日付・NHKニュースWeb版)。 新型コロナウイルスの起源をめぐってニュースが相次いでいる。CNNニュースWeb版日本語(5月28日付)は、「フェイスブック社の広報はCNNに寄せた声明で、今後は新型コロナウイルス感染症が人工的に作られたとする主張を当社のアプリから削除しないことにした」と伝えている。フェイスブックは今年2月、WHOなどと協議し、ウイルスが人工的に作られたとの主張を削除すると発表していた。(※写真・上はThe White House公式ホームページより)

新型コロナウイルスの起源をめぐってニュースが相次いでいる。CNNニュースWeb版日本語(5月28日付)は、「フェイスブック社の広報はCNNに寄せた声明で、今後は新型コロナウイルス感染症が人工的に作られたとする主張を当社のアプリから削除しないことにした」と伝えている。フェイスブックは今年2月、WHOなどと協議し、ウイルスが人工的に作られたとの主張を削除すると発表していた。(※写真・上はThe White House公式ホームページより) のおととし秋、研究所の複数の研究員が新型コロナウイルス感染症やほかの季節性の病気とよく似た症状になったと信じるに足る理由がある」と主張。加えて、「研究所は新型コロナウイルスに最も近いコウモリのコロナウイルスを遅くとも2016年から研究していた」「中国軍のための極秘の研究に関わっていた」と発表していた。

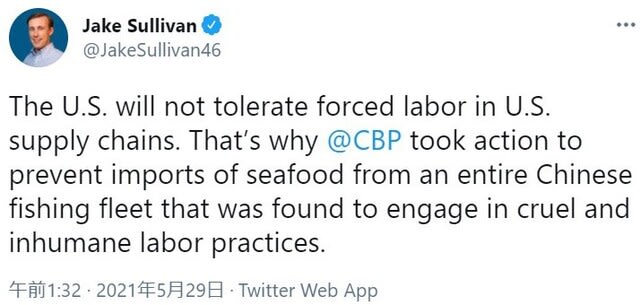

のおととし秋、研究所の複数の研究員が新型コロナウイルス感染症やほかの季節性の病気とよく似た症状になったと信じるに足る理由がある」と主張。加えて、「研究所は新型コロナウイルスに最も近いコウモリのコロナウイルスを遅くとも2016年から研究していた」「中国軍のための極秘の研究に関わっていた」と発表していた。 行に従事していることが判明した中国漁船団全体からの海産物の輸入を防止するための措置をとった」と速報を流した。

行に従事していることが判明した中国漁船団全体からの海産物の輸入を防止するための措置をとった」と速報を流した。 「板子一枚、下は地獄」と言われるように、漁業は常に危険が伴う労働環境だ。そのため、日本でも慢性的な人手不足に陥っている。イカ釣り漁業の拠点である能登半島の小木漁港でも、インドネシアからの漁業実習生が常時70人ほどいる。貴重な労働力として大切にされている。操業中にケガや病人が出れば、水産庁や海上保安庁の救助船が駆け付ける。地域の文化祭を見に訪れたことがあるが、彼らがステージで歌や演奏を披露をしたり、地元の人たちと溶け込んでいるという印象がある。

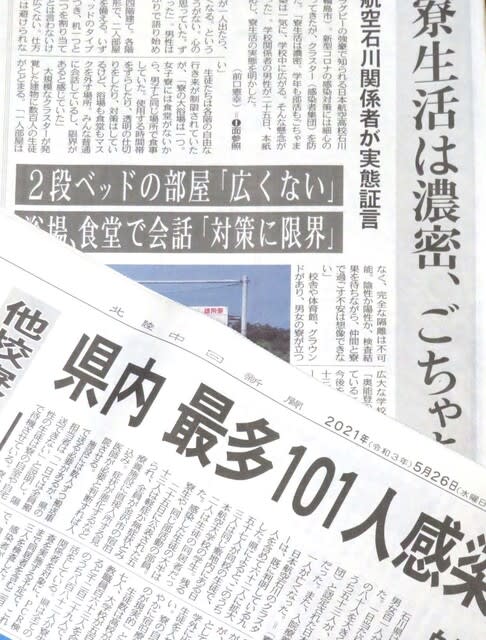

「板子一枚、下は地獄」と言われるように、漁業は常に危険が伴う労働環境だ。そのため、日本でも慢性的な人手不足に陥っている。イカ釣り漁業の拠点である能登半島の小木漁港でも、インドネシアからの漁業実習生が常時70人ほどいる。貴重な労働力として大切にされている。操業中にケガや病人が出れば、水産庁や海上保安庁の救助船が駆け付ける。地域の文化祭を見に訪れたことがあるが、彼らがステージで歌や演奏を披露をしたり、地元の人たちと溶け込んでいるという印象がある。 石川県が25日に発表した新型コロナウイルスの新たな感染者はこれまで過去最多の101人で、このうち53人が日本航空高校石川の関係者だった。49人は高校の男子生徒、残りの4人は併設されている大学校の学生や感染した生徒の同居者だった。日本航空高校石川の感染者は24日に9人、25日に53人、26日に1人で累計63人となる。感染者は軽症か無症状という。

石川県が25日に発表した新型コロナウイルスの新たな感染者はこれまで過去最多の101人で、このうち53人が日本航空高校石川の関係者だった。49人は高校の男子生徒、残りの4人は併設されている大学校の学生や感染した生徒の同居者だった。日本航空高校石川の感染者は24日に9人、25日に53人、26日に1人で累計63人となる。感染者は軽症か無症状という。 者を集めた集会などまさに人流をつくる。7月4日投票の東京都議選は一体どうなるのか。東京オリンピックどころではないのではないか、と気がかりだ。

者を集めた集会などまさに人流をつくる。7月4日投票の東京都議選は一体どうなるのか。東京オリンピックどころではないのではないか、と気がかりだ。 明に台湾海峡の平和と安定の維持の重要性を確認すると盛り込んだ。すると、中国外務省の報道官は「言動を慎み、火遊びをするな」と述べ、強く反発した。「火遊び」という言葉は韓国に向けて発した言葉だろう。

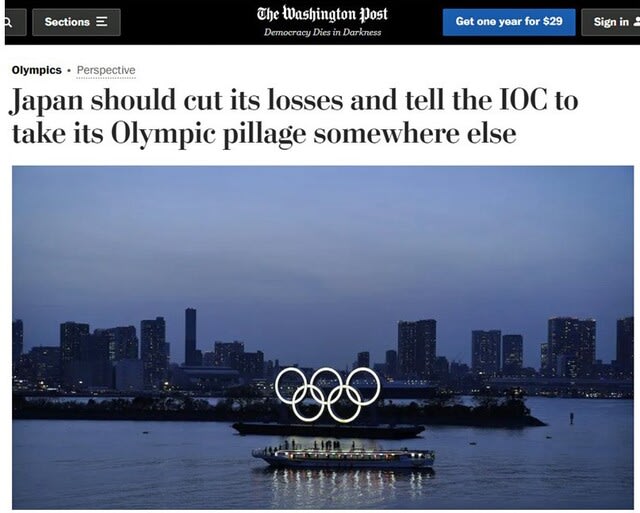

明に台湾海峡の平和と安定の維持の重要性を確認すると盛り込んだ。すると、中国外務省の報道官は「言動を慎み、火遊びをするな」と述べ、強く反発した。「火遊び」という言葉は韓国に向けて発した言葉だろう。 のコラム=写真・上=。IOCのバッハ会長を「Baron Von Ripper-off」と名指している。

のコラム=写真・上=。IOCのバッハ会長を「Baron Von Ripper-off」と名指している。 アムステルダムの裁判所は20日「原告は会社が契約書を承認したと主張したが、その証拠を示していない。会社と原告の間にはいかなる雇用契約も結ばれていない」としてゴーン氏の訴えを退けた。そのうえで、会社側の主張を認め、ゴーン氏に対し、およそ500万ユーロ、日本円にしておよそ6億6000万円を返還するよう命じる判決を言い渡した(同)。

アムステルダムの裁判所は20日「原告は会社が契約書を承認したと主張したが、その証拠を示していない。会社と原告の間にはいかなる雇用契約も結ばれていない」としてゴーン氏の訴えを退けた。そのうえで、会社側の主張を認め、ゴーン氏に対し、およそ500万ユーロ、日本円にしておよそ6億6000万円を返還するよう命じる判決を言い渡した(同)。 防衛庁の公式ホームページに岸氏の会見内容が掲載されている。その中で、「今般の予約に関して、朝日新聞出版アエラドットの記者の方および毎日新聞の記者の方から、不正な手段によって予約が取れたがどのように受け止めているのか、との問い合わせが防衛省にございました」と経緯を述べている。

防衛庁の公式ホームページに岸氏の会見内容が掲載されている。その中で、「今般の予約に関して、朝日新聞出版アエラドットの記者の方および毎日新聞の記者の方から、不正な手段によって予約が取れたがどのように受け止めているのか、との問い合わせが防衛省にございました」と経緯を述べている。