☆新総理初会見を視聴して記した「Good job !」メモ

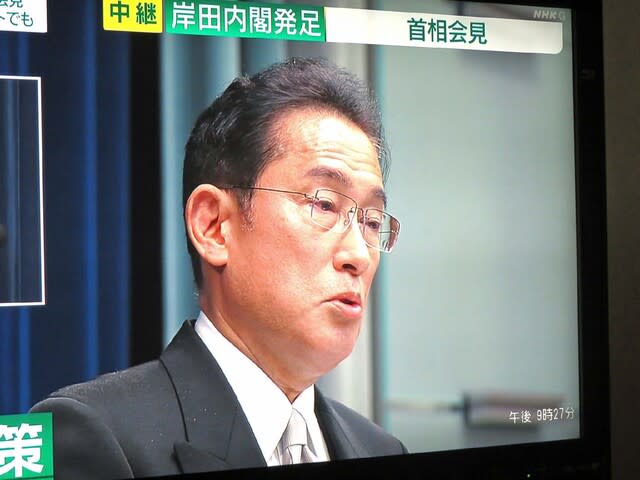

岸田総理の就任後初めての記者会見をきのう4日午後9時からNHKが中継していたのでメモを取りながら視聴していた=写真=。そのメモを見ながら、会見内容で再度チェックする。「早すぎる」と書いたメモが、今月14日に衆院を解散し、19日公示、31日投開票との選挙日程だった。それまでメディア各社が26日公示、11月7日投開票などと予想を報じていたので、「前倒し」は意外だった。それにしても、内閣発足10日で衆院解散に突入する、とは。

4人が立候補した自民党総裁選(9月17日告示・29日開票)はNHKや民放各社がこぞって討論会の模様を報道するなど、「メディアジャック」現象ともいえるほどに注目された。直近の政党支持率では、日経新聞の世論調査で自民47%、立憲民主8%(9月23-25日調査)、テレビ朝日の調査で自民が49%、立憲民主9%(9月18、19日調査)と自民が支持率を伸ばしている。「鉄は熱いうちに打て」との選挙ポリシーなのだろうか。

4人が立候補した自民党総裁選(9月17日告示・29日開票)はNHKや民放各社がこぞって討論会の模様を報道するなど、「メディアジャック」現象ともいえるほどに注目された。直近の政党支持率では、日経新聞の世論調査で自民47%、立憲民主8%(9月23-25日調査)、テレビ朝日の調査で自民が49%、立憲民主9%(9月18、19日調査)と自民が支持率を伸ばしている。「鉄は熱いうちに打て」との選挙ポリシーなのだろうか。

「新たな資本主義って何だ」とメモをしたのが、経済政策での「成長と分配の好循環」の説明だった。岸田氏は総裁選の論戦で「富む者と富まざる者の格差が生まれ、コロナ禍でさらに広がった。これからは富める一部の人間だけでなく、広く多くの人の所得を引き上げること」などと述べていた。中間層の所得の引き上げを通じて、GDPの半分以上を占める個人消費の活性化につなげる経済政策との意味で受け止めていたが、そのような単純明快な話ではないらしい。新たな大臣ポストとして「新しい資本主義担当」を置き、ヤル気だ。富の再配分を目指した、たとえば富裕税の創設などが頭の中にあるのだろうか。

関連メモで「中国の共同富裕?」とも書いている。中国の習近平総書記が所得格差の是正と称して、不動産会社やIT企業、高所得の俳優などの富裕層に警告を発し、不動産大手「中国恒大集団」などはデフォルト寸前に追いやられている。岸田氏の「成長と分配の好循環」が中国の「共同富裕」のようにならないことを願う。

「Good job !」とメモ書きしているが、人工知能など先端科学技術の研究に大規模な投資を行うとした「科学技術立国の実現」。そして、地方からデジタルの実装を進め、都市との差を縮める「デジタル田園都市国家構想」だった。本来ならばおそらく地方都市への移住政策だろう。それをあえて移住とは言わず、「デジタル田園都市国家構想」と称したところが見事、「Good job !」だ。

これは個人的な願いだが、日本のデジタル化を本気で推進するのであれば、選挙のデジタル投票とデジタル法定通貨をぜひ実現してほしいものだ。

⇒5日(火)午前・金沢の天気 はれ

記事では極超音速ミサイルについての詳細な記載はない。「令和2年版防衛白書」によると、アメリカや中国、ロシアはすでに開発していて、弾道ミサイルから発射され、大気圏突入後に極超音速(マッハ5以上)で滑空飛翔・機動し、目標へ到達するとされる。弾道ミサイルとは異なる低い軌道を、マッハ5を超える極超音速で長時間飛翔すること、高い機動性を有することなどから、探知や迎撃がより困難になると指摘されている。

記事では極超音速ミサイルについての詳細な記載はない。「令和2年版防衛白書」によると、アメリカや中国、ロシアはすでに開発していて、弾道ミサイルから発射され、大気圏突入後に極超音速(マッハ5以上)で滑空飛翔・機動し、目標へ到達するとされる。弾道ミサイルとは異なる低い軌道を、マッハ5を超える極超音速で長時間飛翔すること、高い機動性を有することなどから、探知や迎撃がより困難になると指摘されている。 前回の発射でさらに脅威を感じさせることが報道された。北朝鮮の朝鮮中央テレビ(9月17日付)は、弾道ミサイルは鉄道を利用した移動式ミサイル発射台から発射されたもので、その動画を公開した=写真=。安倍政権時代に北朝鮮の弾道ミサイルの発射予測を検知して事前に破壊する「敵基地攻撃能力」の保持が議論されていた。15日の弾道ミサイルは敵基地攻撃の意味がなさなくなったことを示すものだった。けさ発射された弾道ミサイルは1発だが、移動式ミサイル発射台をさらに進化させたものだったのか、どうか。

前回の発射でさらに脅威を感じさせることが報道された。北朝鮮の朝鮮中央テレビ(9月17日付)は、弾道ミサイルは鉄道を利用した移動式ミサイル発射台から発射されたもので、その動画を公開した=写真=。安倍政権時代に北朝鮮の弾道ミサイルの発射予測を検知して事前に破壊する「敵基地攻撃能力」の保持が議論されていた。15日の弾道ミサイルは敵基地攻撃の意味がなさなくなったことを示すものだった。けさ発射された弾道ミサイルは1発だが、移動式ミサイル発射台をさらに進化させたものだったのか、どうか。 憲法第88条では「すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない」と定めている。皇籍離脱の一時金は皇族費であり、皇室経済法第6条に基づき、皇室経済会議を開く必要がある。本来は一時金の金額の認定などする場ではあるが、「受け取らない」場合であっても、その理由について了承を得る必要がある。会議メンバーは総理大臣、衆参正副議長、財務大臣、宮内庁長官、会計検査院長の8人だ。

憲法第88条では「すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない」と定めている。皇籍離脱の一時金は皇族費であり、皇室経済法第6条に基づき、皇室経済会議を開く必要がある。本来は一時金の金額の認定などする場ではあるが、「受け取らない」場合であっても、その理由について了承を得る必要がある。会議メンバーは総理大臣、衆参正副議長、財務大臣、宮内庁長官、会計検査院長の8人だ。 言をした。一方、2014年から政権を担ってきたガニ大統領はまさに「敵前逃亡」で出国し、政権は事実上、崩壊した。

言をした。一方、2014年から政権を担ってきたガニ大統領はまさに「敵前逃亡」で出国し、政権は事実上、崩壊した。 その後に原則論が違いが浮き彫りになる。トランプ氏の原則は先に非核化、その後に経済制裁解除と終戦宣言だった。ところが、板門店で文氏は金氏に対して、非核化交渉の入口として、先に終戦宣言を提示していた。金氏もその提案に同意した。亀裂が生じたのは2019年2月、ハノイでの2回目の米朝首脳会談だった。会見でトランプ氏は、金氏が非核化の前に経済制裁の解除を求めたので、それは無理だと先に席を立ったと述べた。同じ年の6月には板門店で3回目が持たれたが、成果には至らなかった。

その後に原則論が違いが浮き彫りになる。トランプ氏の原則は先に非核化、その後に経済制裁解除と終戦宣言だった。ところが、板門店で文氏は金氏に対して、非核化交渉の入口として、先に終戦宣言を提示していた。金氏もその提案に同意した。亀裂が生じたのは2019年2月、ハノイでの2回目の米朝首脳会談だった。会見でトランプ氏は、金氏が非核化の前に経済制裁の解除を求めたので、それは無理だと先に席を立ったと述べた。同じ年の6月には板門店で3回目が持たれたが、成果には至らなかった。 時代劇のドラマで中秋の名月のカットがよく使われる。大事件や裏切り、画策、謀反、旗揚げなど不吉な出来事の予兆のシーンとして、ウオーッという犬の鳴き声や風に揺れるススキの穂とともに名月が浮かんで出てくる、あのカットだ。きょうの名月もひょっとして。

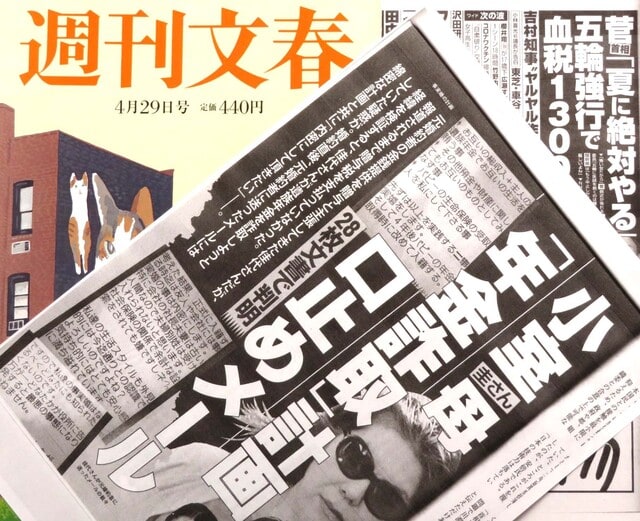

時代劇のドラマで中秋の名月のカットがよく使われる。大事件や裏切り、画策、謀反、旗揚げなど不吉な出来事の予兆のシーンとして、ウオーッという犬の鳴き声や風に揺れるススキの穂とともに名月が浮かんで出てくる、あのカットだ。きょうの名月もひょっとして。  宮内庁を追い込んでいる状況はいくつかある。一つは、結婚までに時間がなく切羽詰まっている。記事にあるように、「眞子さまは、30歳の誕生日を迎える来月23日までに結婚される」となれば、あと1ヵ月余りだ。皇族は「民間人」ではないので戸籍はない。入籍するまでに、皇籍離脱の手続き、婚姻届けなど多々ある。この手続きを進めるのは宮内庁だ。とくに、皇族がその身分を離れる際に支払われる一時金(最大1億5250万円)について、眞子さまは「受け取らない意向を示されている」(同)としている点だ。眞子さまは簡単にそう述べられたのかもしれないが、宮内庁にとってはこれほど面倒なことはないだろう。

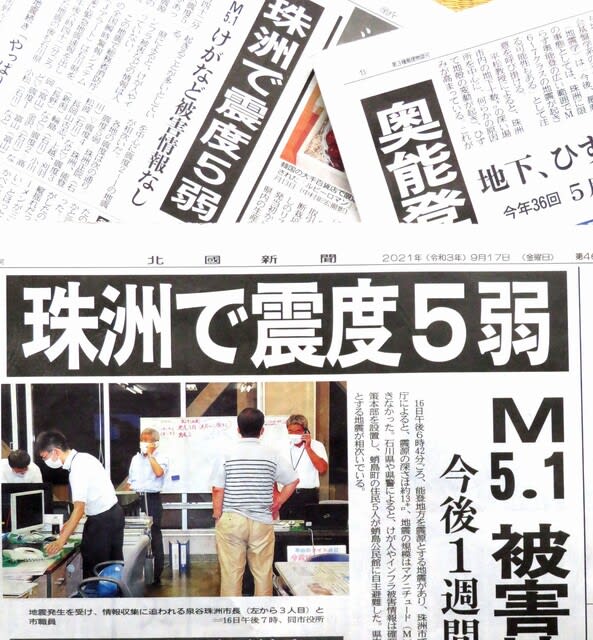

宮内庁を追い込んでいる状況はいくつかある。一つは、結婚までに時間がなく切羽詰まっている。記事にあるように、「眞子さまは、30歳の誕生日を迎える来月23日までに結婚される」となれば、あと1ヵ月余りだ。皇族は「民間人」ではないので戸籍はない。入籍するまでに、皇籍離脱の手続き、婚姻届けなど多々ある。この手続きを進めるのは宮内庁だ。とくに、皇族がその身分を離れる際に支払われる一時金(最大1億5250万円)について、眞子さまは「受け取らない意向を示されている」(同)としている点だ。眞子さまは簡単にそう述べられたのかもしれないが、宮内庁にとってはこれほど面倒なことはないだろう。 ことしに入って能登半島を震源とした震度1以上の揺れはきのう夕方を含めて36回(震度3以上は7回)発生している。2020年は11回(同2回)、2019年は9回(同1回)、2018年は3回(同0回)だったので、地震活動が活発化していることが分かる(tenki.jp「石川県能登地方を震源とする地震情報」)。

ことしに入って能登半島を震源とした震度1以上の揺れはきのう夕方を含めて36回(震度3以上は7回)発生している。2020年は11回(同2回)、2019年は9回(同1回)、2018年は3回(同0回)だったので、地震活動が活発化していることが分かる(tenki.jp「石川県能登地方を震源とする地震情報」)。 北朝鮮の弾道ミサイル発射を受けて、菅総理は記者会見で、「北朝鮮が弾道ミサイルと判断されるものを発射した。本年3月25日以来、約6か月ぶりの弾道ミサイル発射は、我が国と地域の平和と安全を脅かすものであり言語道断だ。国連安保理決議にも違反しており、厳重に抗議するとともに強く非難する。我が国の排他的経済水域外の日本海に落下したと推定されるが、政府としては、これまで以上に警戒監視を強めていく」と述べた(総理官邸公式ホームページ)。

北朝鮮の弾道ミサイル発射を受けて、菅総理は記者会見で、「北朝鮮が弾道ミサイルと判断されるものを発射した。本年3月25日以来、約6か月ぶりの弾道ミサイル発射は、我が国と地域の平和と安全を脅かすものであり言語道断だ。国連安保理決議にも違反しており、厳重に抗議するとともに強く非難する。我が国の排他的経済水域外の日本海に落下したと推定されるが、政府としては、これまで以上に警戒監視を強めていく」と述べた(総理官邸公式ホームページ)。