★「自分ファースト」な都議に引導を渡す人

このブログでも何度か取り上げている、「自分ファースト」な東京都議、木下富美子氏のこと。無免許運転とひき逃げした疑いで書類送検されていたが、今月19日、東京地検は木下氏を道路交通法違反の罪で罰金を求める略式起訴ではなく、在宅起訴とした、と報道されている。被告となった木下氏はことし5月から7月の間、7回にわたって無免許運転を繰り返したことが常習性が高く悪質と判断された。ただ、当て逃げの過失運転致傷や事故不申告の送検容疑については不起訴処分となった。起訴状によると、その理由について「事故対応など諸般の事情を総合的に考慮した」と説明されている(11月19日付・時事通信Web版)。

木下氏をめぐって都議会では7月23日と9月28日の2度にわたって辞職勧告決議を可決している。しかし、木下氏は辞職勧告に応じず、「体調不良」を理由に議会を長期欠席。ようやく、今月9日に都議選以来4ヵ月ぶりに登庁した。記者団に対して、「(議員を)ぜひ続けて欲しいと言う声がある」などとして、議員辞職はしない考えを示した(11月9日付・朝日新聞Web版)。

辞めない、頑固一徹な「自分ファースト」な都議だ。冒頭の在宅起訴で今後はどうなるのか。公職選挙法では禁錮以上の実刑になれば失職(11条)となるが、書類送検・起訴段階では失職せず、仮に有罪判決となっても執行猶予がつくと失職しない。おそらく、今回の在宅起訴で失職に至るまでの罪にはならない。では、いったい誰が木下氏に辞めるようにと引導を渡すのか。

辞めない、頑固一徹な「自分ファースト」な都議だ。冒頭の在宅起訴で今後はどうなるのか。公職選挙法では禁錮以上の実刑になれば失職(11条)となるが、書類送検・起訴段階では失職せず、仮に有罪判決となっても執行猶予がつくと失職しない。おそらく、今回の在宅起訴で失職に至るまでの罪にはならない。では、いったい誰が木下氏に辞めるようにと引導を渡すのか。

東京都の小池知事がきょう21日、およそ1ヵ月ぶりに都庁での公務に復帰したとニュースになっている。 10月27日から過度の疲労で入院し、今月2日の退院後も自宅で静養しながらテレワークで公務をこなしていた。都庁に復帰した小池都知事は記者団の取材に応じた。報道によると、在宅起訴された木下氏について、「人生長いわけですから、今の状況を理解できない人ではないと私は考えている」「彼女自身が決することを私は確信している」とも語った(11月21日付・時事通信Web版)。

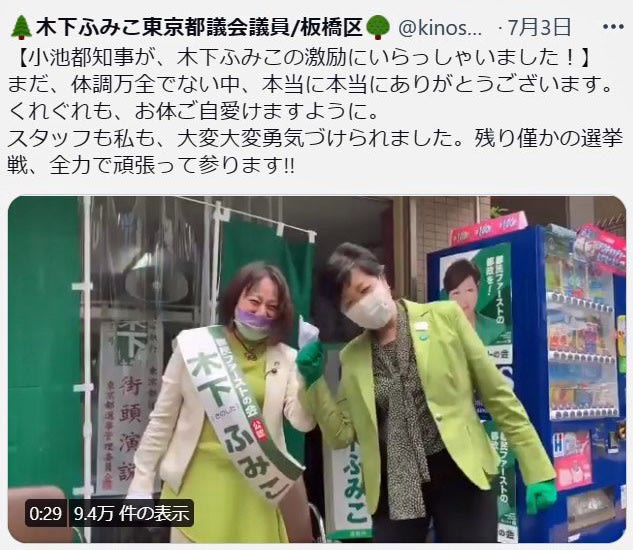

おそらく、引導を渡せるのはこの人しかいない。木下氏のツイッター(7月3日付)=写真=は、小池知事が都議選の応援に駆けつけた様子を写真つきで紹介している。「まだ、体調万全でない中、本当に本当にありがとうございます」と。多くの有権者が知事が駆けつけてくれた木下氏に声援を贈ったことだろう。そのおかげもあり当選した。この際、知事は本人に直接、「人生は長い」と諭すべきだろう。木下氏にとっても、都知事からの助言で踏ん切りがついたと辞すれば、そのいさぎよさが認められ、再チャレンジのチャンスも生まれてくるかもしれない。

⇒21日(日)夜・金沢の天気 くもり

「It’s been a long two weeks of wrangling at COP26 in Glasgow to reach a deal.」で始まるBBCの記事は、「COP26は合意に至るまでに長い2週間を要した」と合意に至るまでの議論の白熱ぶりを表現している。そもそも会期は12日までの予定だったが1日延長となった。注目する数字が「1.5度」だった。世界の平均気温の上昇を産業革命前から1.5度に抑える努力を追求すると成果文章で明記された。2015年のパリ協定で各国が合意したこの「1.5度目標」の実現には、世界全体の温室効果ガスの排出量を2030年までに2010年比で45%削減する必要がある。さらに、2050年にほぼゼロに達するまで排出量を削減し続けることになる。

「It’s been a long two weeks of wrangling at COP26 in Glasgow to reach a deal.」で始まるBBCの記事は、「COP26は合意に至るまでに長い2週間を要した」と合意に至るまでの議論の白熱ぶりを表現している。そもそも会期は12日までの予定だったが1日延長となった。注目する数字が「1.5度」だった。世界の平均気温の上昇を産業革命前から1.5度に抑える努力を追求すると成果文章で明記された。2015年のパリ協定で各国が合意したこの「1.5度目標」の実現には、世界全体の温室効果ガスの排出量を2030年までに2010年比で45%削減する必要がある。さらに、2050年にほぼゼロに達するまで排出量を削減し続けることになる。 去年10月26日、当時の菅総理は臨時国会の所信表明演説で「2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すことを、ここに宣言いたします」と声高に述べた。さらに、成長戦略の柱に経済と環境の好循環を掲げて、グリーン社会の実現に最大限注力するとし、「もはや、温暖化への対応は経済成長の制約ではない」と強調した。そして、石炭火力発電に対する政策を抜本的に転換し、次世代型太陽電池、カーボンリサイクルをはじめとした、脱炭素社会に向けてのイノベーションを起こすため、実用化を見据えた研究開発を加速させると述べていた。

去年10月26日、当時の菅総理は臨時国会の所信表明演説で「2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すことを、ここに宣言いたします」と声高に述べた。さらに、成長戦略の柱に経済と環境の好循環を掲げて、グリーン社会の実現に最大限注力するとし、「もはや、温暖化への対応は経済成長の制約ではない」と強調した。そして、石炭火力発電に対する政策を抜本的に転換し、次世代型太陽電池、カーボンリサイクルをはじめとした、脱炭素社会に向けてのイノベーションを起こすため、実用化を見据えた研究開発を加速させると述べていた。 石川1区は新人4人が立候補し、自民の小森卓郎氏、立憲民主の荒井淳志氏、日本維新の会の小林誠氏が競っている。 小森氏の出身は神奈川県。1993年に旧大蔵省に入り、出馬の直前まで財務官僚を務めていた。2011年から3年間は石川県の総務部長などの経験もあり、51歳の若さだ。前職の馳浩氏が不出馬を宣言していたので、自民党は今年9月に公募で選出した。ただ、県の総務部長を務めた経験があるとはいえ、有権者にとってはいわゆる「落下傘候補」だ。荒井氏は元新聞記者で27歳、小林氏は44歳で金沢市の市議を4期連続で当選している。

石川1区は新人4人が立候補し、自民の小森卓郎氏、立憲民主の荒井淳志氏、日本維新の会の小林誠氏が競っている。 小森氏の出身は神奈川県。1993年に旧大蔵省に入り、出馬の直前まで財務官僚を務めていた。2011年から3年間は石川県の総務部長などの経験もあり、51歳の若さだ。前職の馳浩氏が不出馬を宣言していたので、自民党は今年9月に公募で選出した。ただ、県の総務部長を務めた経験があるとはいえ、有権者にとってはいわゆる「落下傘候補」だ。荒井氏は元新聞記者で27歳、小林氏は44歳で金沢市の市議を4期連続で当選している。 すと、その声がワイヤレスで集計場にいる受け手の担当に伝わり、その場で集計する仕組みだ。調査員は双眼鏡でのぞく場所を次々と変えていく。開票は投票会場から持ち込まれた投票箱を開けて作業をするので、双眼鏡でのぞく場所を変えることで地域的な偏りをなくす。

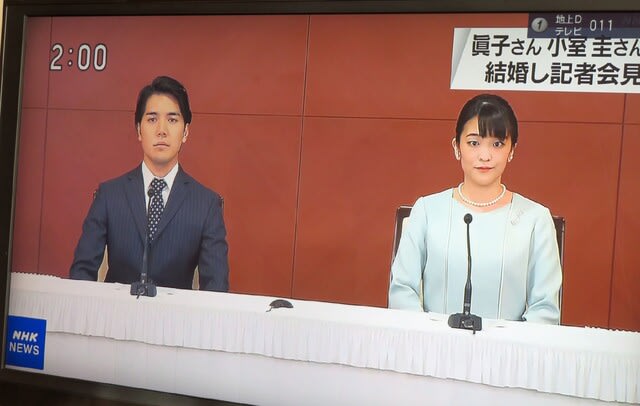

すと、その声がワイヤレスで集計場にいる受け手の担当に伝わり、その場で集計する仕組みだ。調査員は双眼鏡でのぞく場所を次々と変えていく。開票は投票会場から持ち込まれた投票箱を開けて作業をするので、双眼鏡でのぞく場所を変えることで地域的な偏りをなくす。 メディア各社の報道によると、記者会見の形式がきのう急きょ変更となった。当初は会見で二人が記者側が事前に提出した質問と関連質問も受ける予定だったが、質疑応答には口頭で答えないことに変更となった。事前の質問については、文書回答となった。これでは、記者会見の意味がない。NHKニュースWeb版(26日付)によると、宮内庁の説明では、文書回答とする理由について、事前質問の中に、誤った情報が事実であるかのような印象を与えかねないものが含まれていることに眞子さんが強い衝撃を受け、強い不安を感じたため、医師とも相談して文書回答にすることを決めたようだ。また、眞子さんは一時、会見を取りやめることも考えたが、ギリギリまで悩み、直接話したいという強い気持ちから、会見に臨んだという。

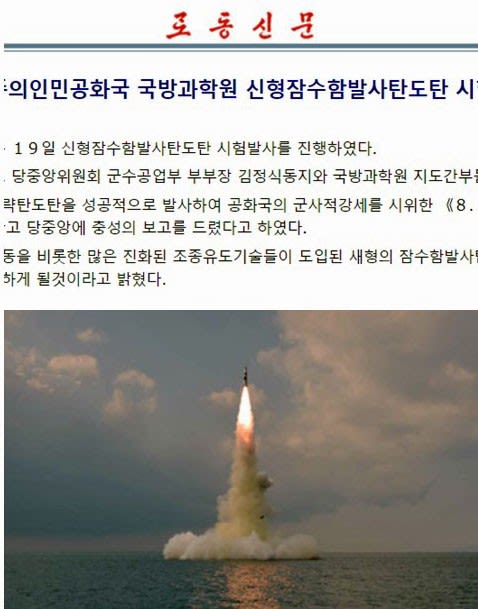

メディア各社の報道によると、記者会見の形式がきのう急きょ変更となった。当初は会見で二人が記者側が事前に提出した質問と関連質問も受ける予定だったが、質疑応答には口頭で答えないことに変更となった。事前の質問については、文書回答となった。これでは、記者会見の意味がない。NHKニュースWeb版(26日付)によると、宮内庁の説明では、文書回答とする理由について、事前質問の中に、誤った情報が事実であるかのような印象を与えかねないものが含まれていることに眞子さんが強い衝撃を受け、強い不安を感じたため、医師とも相談して文書回答にすることを決めたようだ。また、眞子さんは一時、会見を取りやめることも考えたが、ギリギリまで悩み、直接話したいという強い気持ちから、会見に臨んだという。 これを受けて、午前10時24分、総理指示が出された。「1.情報収集・分析に全力を挙げ、国民に対して、迅速・的確な情報提供を行うこと 2.航空機、船舶等の安全確認を徹底すること 3.不測の事態に備え、万全の態勢をとること」(同・総理官邸公式ホームページ)。そのとき岸田総理は何をしていたのか。同日午前9時45分にJR福島駅に到着。同10時20分に福島市の「土湯温泉観光案内所」で街頭演説。11時15分にJR福島駅で報道各社のインタビューに答えている(20日付・朝日新聞「首相動静」)。10時24分に総理指示を出した以降も仙台市で街頭演説。官邸に戻ったの午後3時3分だ。本来ならば総理指示を出した時点で即刻、

これを受けて、午前10時24分、総理指示が出された。「1.情報収集・分析に全力を挙げ、国民に対して、迅速・的確な情報提供を行うこと 2.航空機、船舶等の安全確認を徹底すること 3.不測の事態に備え、万全の態勢をとること」(同・総理官邸公式ホームページ)。そのとき岸田総理は何をしていたのか。同日午前9時45分にJR福島駅に到着。同10時20分に福島市の「土湯温泉観光案内所」で街頭演説。11時15分にJR福島駅で報道各社のインタビューに答えている(20日付・朝日新聞「首相動静」)。10時24分に総理指示を出した以降も仙台市で街頭演説。官邸に戻ったの午後3時3分だ。本来ならば総理指示を出した時点で即刻、 官邸に引き返すべきではなかったか。一国の総理の危機感というものを感じることができるだろうか。

官邸に引き返すべきではなかったか。一国の総理の危機感というものを感じることができるだろうか。 格調査(10月13日付)によると、今月11日時点のレギュラーガソリン価格の全国平均は1㍑=162円となり、前週の160円から2円値上がり。1年前の134円と比較すると28円(20%)もの急激な値上がりだ。パンデミックの緩和などで世界で原油の需給がひっ迫しているようだ。このペースで値上げが続けば来月中には1㍑170円を超えるのではないか。1970年代のオイルショックを思い出す。

格調査(10月13日付)によると、今月11日時点のレギュラーガソリン価格の全国平均は1㍑=162円となり、前週の160円から2円値上がり。1年前の134円と比較すると28円(20%)もの急激な値上がりだ。パンデミックの緩和などで世界で原油の需給がひっ迫しているようだ。このペースで値上げが続けば来月中には1㍑170円を超えるのではないか。1970年代のオイルショックを思い出す。 投票が行われるのは今回が初めて(10月14日付・NHKニュースWeb版)。とすると、選挙のために選挙をやるようなイメージだ。もちろん、コロナ禍の影響でここまで日程がもつれ込んだ事情は理解できる。

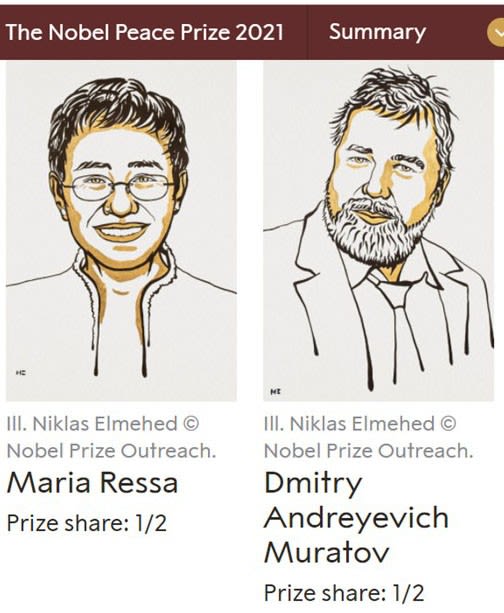

投票が行われるのは今回が初めて(10月14日付・NHKニュースWeb版)。とすると、選挙のために選挙をやるようなイメージだ。もちろん、コロナ禍の影響でここまで日程がもつれ込んだ事情は理解できる。 ノルウェーのオスロにあるノーベル平和賞選考委員会は、ことしのノーベル平和賞にフィリピンのインターネットメディア「Rappler(ラップラー)」代表マリア・レッサ氏と、ロシアの新聞「Novaja Gazeta(ノヴァジャ・ガゼータ)」の編集長ドミトリー・ムラトフ氏の2人を選んだと発表した(「ノーベル平和賞2021」プレスリリースWeb版)=写真=。ノヴァジャ・ガゼータ紙こそ、ゴルバチョフ氏がファンドで支援した新聞だった。以下、プレスリリースを引用する。

ノルウェーのオスロにあるノーベル平和賞選考委員会は、ことしのノーベル平和賞にフィリピンのインターネットメディア「Rappler(ラップラー)」代表マリア・レッサ氏と、ロシアの新聞「Novaja Gazeta(ノヴァジャ・ガゼータ)」の編集長ドミトリー・ムラトフ氏の2人を選んだと発表した(「ノーベル平和賞2021」プレスリリースWeb版)=写真=。ノヴァジャ・ガゼータ紙こそ、ゴルバチョフ氏がファンドで支援した新聞だった。以下、プレスリリースを引用する。 能登半島でも先月、9月16日にマグニチュード5.1、震度5弱の地震があった。そして、29日には日本海側が震源なのに太平洋側が揺れる「異常震域」という地震があった。震源の深さは400㌔、マグニチュード6.1の地震に、北海道、青森、岩手、福島、茨城、埼玉の1道5県の太平洋側で震度3の揺れを観測した。このところの頻発する地震に不気味さを感じる。

能登半島でも先月、9月16日にマグニチュード5.1、震度5弱の地震があった。そして、29日には日本海側が震源なのに太平洋側が揺れる「異常震域」という地震があった。震源の深さは400㌔、マグニチュード6.1の地震に、北海道、青森、岩手、福島、茨城、埼玉の1道5県の太平洋側で震度3の揺れを観測した。このところの頻発する地震に不気味さを感じる。 しているようだ(10月6日付・NHKニュースWeb版)。年内に1㍑170円を超えるのだろうか。石油価格の高騰は1970年代のオイルショックを思い出し、なんともキナ臭い。

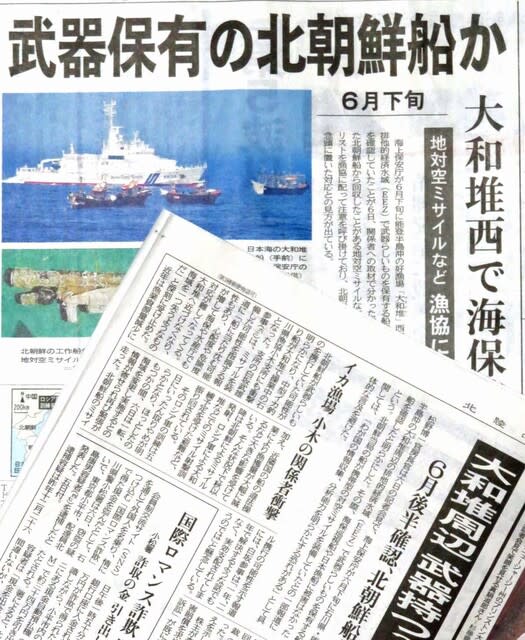

しているようだ(10月6日付・NHKニュースWeb版)。年内に1㍑170円を超えるのだろうか。石油価格の高騰は1970年代のオイルショックを思い出し、なんともキナ臭い。 対空ミサイルを装備してこの海域に出ているということは、海洋権益を主張する手段、つまり、他国の哨戒艇や漁船などを追い出すためではないかと想像してしまう。1984年7月、北朝鮮が一方的に引いた「軍事境界線」の内に侵入したとして、能登半島の小木漁協所属のイカ釣り漁船「第36八千代丸」が北朝鮮の警備艇に銃撃され、船長が死亡、乗組員4人が拿捕された。1ヵ月後に「罰金」1951万円を払わされ4人は帰国した。

対空ミサイルを装備してこの海域に出ているということは、海洋権益を主張する手段、つまり、他国の哨戒艇や漁船などを追い出すためではないかと想像してしまう。1984年7月、北朝鮮が一方的に引いた「軍事境界線」の内に侵入したとして、能登半島の小木漁協所属のイカ釣り漁船「第36八千代丸」が北朝鮮の警備艇に銃撃され、船長が死亡、乗組員4人が拿捕された。1ヵ月後に「罰金」1951万円を払わされ4人は帰国した。