★狙い撃ちの北朝鮮ミサイルに「遺憾」で済むのか

大寒のこのごろは、「水沢あつく堅し」の言葉をあいさつ文で使ったりする。沢の水も暑く堅く凍ってしまうほど冷え込みが厳しいという季節の表現だ。きのう27日、北朝鮮から弾道ミサイルが日本海に発射されたことを受けて、岸田総理は会見を行ったが=写真・上=、その言葉も厚く堅くフリーズ状態だった。

以下、総理官邸公式ホームページから引用。記者から「北朝鮮から弾道ミサイルの可能性のあるものが発射されたとの情報について」と問われ、「まず、韓国の報道については承知しております。政府としては引き続き情報収集に努めてまいります。今、確認できているのはそこまでです。そして6度目となる発射についてですが、これは弾道ミサイル等の発射が含まれておりますので、これは国連決議違反であり、これは抗議もいたしましたし、大変遺憾なことであると思っております」と。

以下、総理官邸公式ホームページから引用。記者から「北朝鮮から弾道ミサイルの可能性のあるものが発射されたとの情報について」と問われ、「まず、韓国の報道については承知しております。政府としては引き続き情報収集に努めてまいります。今、確認できているのはそこまでです。そして6度目となる発射についてですが、これは弾道ミサイル等の発射が含まれておりますので、これは国連決議違反であり、これは抗議もいたしましたし、大変遺憾なことであると思っております」と。

さらに記者から「今回日本側からミサイルの発射の速報がなかった理由について」と問われ、「それも含めて今確認をいたします。情報収集中であります」と。最後に、記者から「航空機や船舶の被害などについて」と問われ、「少なくとも私のところには、そうした被害の報告は届いておりません。それも含めて、今情報収集中であると認識しております」と。

これは一国の総理が発する言葉だろうか。「大変遺憾」と「情報収集中」としか言っていないのだ。「6度目の発射」「国連決議違反」と言うのであれば、その異 常事態にどう対応するのか、為政者としての矜持が感じられない。

常事態にどう対応するのか、為政者としての矜持が感じられない。

朝鮮新報Web版(28日付)=写真・下=は、27日の短距離弾道ミサイルについて、「地対地戦術誘導弾通常戦闘部の威力を実証するための試射を行った。発射された2発の戦術誘導弾は、標的の島を精密に打撃し、通常戦闘部の爆発威力が設計上の要求を満たしたことが実証された」と記載している。また、25日に発射した巡航ミサイル2発についても、「発射された2発の長距離巡航ミサイルは、朝鮮東海上の設定された飛行軌道に沿って9137秒を飛行して、1800㌔界線の標的の島を命中した」と報じている。

25日と27日の発射は島を狙い撃ちしたもので、それぞれ「命中」そして「精密に打撃」したと記載している。その島は同じ島なのかはわからないが、これまで日本海に向けての打ち放しの「誘導」から、一点を狙撃する「戦術誘導」へと転換している。これは何を意味するのか。発射地点から東京は1300㌔の範囲だ。「大変遺憾」「情報収集中」で済む話なのか。

⇒28日(金)午後・金沢の天気 くもり

鮮は、ことしに入ってからミサイルの発射を極めて高い頻度で繰り返していて、5日と11日に飛しょう体を1発ずつ発射し、その翌日に「極超音速ミサイル」の発射実験を行ったと発表したほか、今月14日と17日にも日本海に向けて短距離弾道ミサイルと推定される飛しょう体を2発ずつ発射している=写真・上は1月6日付・朝鮮新報Web版=。

鮮は、ことしに入ってからミサイルの発射を極めて高い頻度で繰り返していて、5日と11日に飛しょう体を1発ずつ発射し、その翌日に「極超音速ミサイル」の発射実験を行ったと発表したほか、今月14日と17日にも日本海に向けて短距離弾道ミサイルと推定される飛しょう体を2発ずつ発射している=写真・上は1月6日付・朝鮮新報Web版=。 メリカのトランプ大統領が国連総会(2017年9月)で「ロケットマンが自殺行為の任務を進めている」と演説したが、その状況が蘇ってきた。

メリカのトランプ大統領が国連総会(2017年9月)で「ロケットマンが自殺行為の任務を進めている」と演説したが、その状況が蘇ってきた。 に行われた」としていて、国防科学院の幹部らが立ち会い、「全国的な鉄道機動ミサイルの運用システムを整えるための課題が議論された」としている。

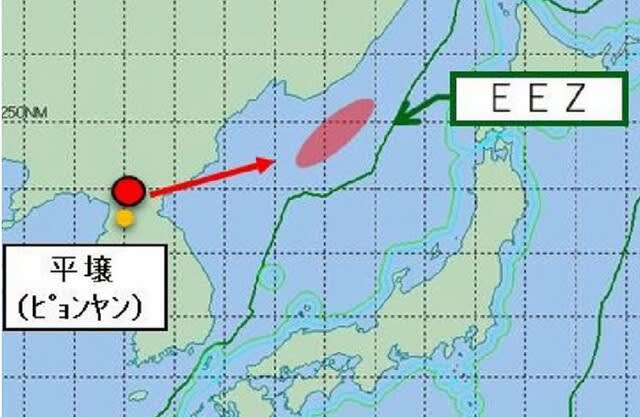

に行われた」としていて、国防科学院の幹部らが立ち会い、「全国的な鉄道機動ミサイルの運用システムを整えるための課題が議論された」としている。 の排他的経済水域(EEZ)外と推定されます」とコメントを書いている。この図を見て、ミサイルの発射角度を東南に25度ほど変更すれば、間違いなく能登半島に落下する。さらに、朝鮮新報(12日付)は「発射されたミサイルから分離された極超音速滑空飛行戦闘部は、距離600km辺りから滑空再跳躍し、初期発射方位角から目標点方位角へ240km旋回機動を遂行して1000km水域の設定標的を命中した」と記載している=写真・下=。この記載通りならば、北陸がすっぽり射程に入る。

の排他的経済水域(EEZ)外と推定されます」とコメントを書いている。この図を見て、ミサイルの発射角度を東南に25度ほど変更すれば、間違いなく能登半島に落下する。さらに、朝鮮新報(12日付)は「発射されたミサイルから分離された極超音速滑空飛行戦闘部は、距離600km辺りから滑空再跳躍し、初期発射方位角から目標点方位角へ240km旋回機動を遂行して1000km水域の設定標的を命中した」と記載している=写真・下=。この記載通りならば、北陸がすっぽり射程に入る。 さらに、朝鮮新報の記事は金正恩朝鮮労働党総書記が発射を視察し、「国の戦略的な軍事力を質量共に、持続的に強化し、わが軍隊の近代性を向上させるための闘いにいっそう拍車をかけなければならない」と述べと伝えている。

さらに、朝鮮新報の記事は金正恩朝鮮労働党総書記が発射を視察し、「国の戦略的な軍事力を質量共に、持続的に強化し、わが軍隊の近代性を向上させるための闘いにいっそう拍車をかけなければならない」と述べと伝えている。 記事では極超音速ミサイルについての詳細な記載はない。「令和2年版防衛白書」によると、アメリカや中国、ロシアはすでに開発していて、弾道ミサイルから発射され、大気圏突入後に極超音速(マッハ5以上)で滑空飛翔・機動し、目標へ到達するとされる。弾道ミサイルとは異なる低い軌道を、マッハ5を超える極超音速で長時間飛翔すること、高い機動性を有することなどから、探知や迎撃がより困難になると指摘されている。

記事では極超音速ミサイルについての詳細な記載はない。「令和2年版防衛白書」によると、アメリカや中国、ロシアはすでに開発していて、弾道ミサイルから発射され、大気圏突入後に極超音速(マッハ5以上)で滑空飛翔・機動し、目標へ到達するとされる。弾道ミサイルとは異なる低い軌道を、マッハ5を超える極超音速で長時間飛翔すること、高い機動性を有することなどから、探知や迎撃がより困難になると指摘されている。 現地に到着したのは午前11時45分ごろ、金沢から2時間ほどかかった。現場は車が通行できない旧道のトンネルの近くにある。通行禁止の柵が設けられ、警察パトカー2台が見張っていた。そこで、トンネルの反対側の道路から入ることにした。その道路はがけ崩れ現場で、車は入れない。パトカーは配置されていなかったので、車を近くに置いて徒歩で現場に向かった。

現地に到着したのは午前11時45分ごろ、金沢から2時間ほどかかった。現場は車が通行できない旧道のトンネルの近くにある。通行禁止の柵が設けられ、警察パトカー2台が見張っていた。そこで、トンネルの反対側の道路から入ることにした。その道路はがけ崩れ現場で、車は入れない。パトカーは配置されていなかったので、車を近くに置いて徒歩で現場に向かった。 これは人為的な原因によって誘発される「誘発地震」か、と考え込んでしまった。というのも、北朝鮮が同じ9月の15日正午過ぎに弾道ミサイル2発を発射、その1発が能登半島沖の舳倉島の北約300㌔のEEZに落下した(同月15日・防衛大臣臨時会見「北朝鮮による弾道ミサイル発射事案」)。この落下地点と29日の震源が近かった。不気味だ。

これは人為的な原因によって誘発される「誘発地震」か、と考え込んでしまった。というのも、北朝鮮が同じ9月の15日正午過ぎに弾道ミサイル2発を発射、その1発が能登半島沖の舳倉島の北約300㌔のEEZに落下した(同月15日・防衛大臣臨時会見「北朝鮮による弾道ミサイル発射事案」)。この落下地点と29日の震源が近かった。不気味だ。 大学2年か3年のころだった。弁論部出身の先輩の新聞記者からのアドバイスで、安江良介氏にインタビューを電話で申し込んだ。安江氏は金沢市の出身で、金沢大学卒業後に岩波書店に入社という経歴だったので、自身も金沢から東京にやってきたと伝えると、大学の講演会の講師に招かれているのでその時に面談しようと快く応じてくれた。日時は記憶にないが、講演の終了後に講師控室に行き、冒頭の質問をした。立ち話でのインタビューだったが、安江氏は「匿名だから記事が書ける。それ以上は話せない」との趣旨の返事だった。

大学2年か3年のころだった。弁論部出身の先輩の新聞記者からのアドバイスで、安江良介氏にインタビューを電話で申し込んだ。安江氏は金沢市の出身で、金沢大学卒業後に岩波書店に入社という経歴だったので、自身も金沢から東京にやってきたと伝えると、大学の講演会の講師に招かれているのでその時に面談しようと快く応じてくれた。日時は記憶にないが、講演の終了後に講師控室に行き、冒頭の質問をした。立ち話でのインタビューだったが、安江氏は「匿名だから記事が書ける。それ以上は話せない」との趣旨の返事だった。