★加賀能登の逸品~万博から地球儀戻る、加賀料理が国文化財に~

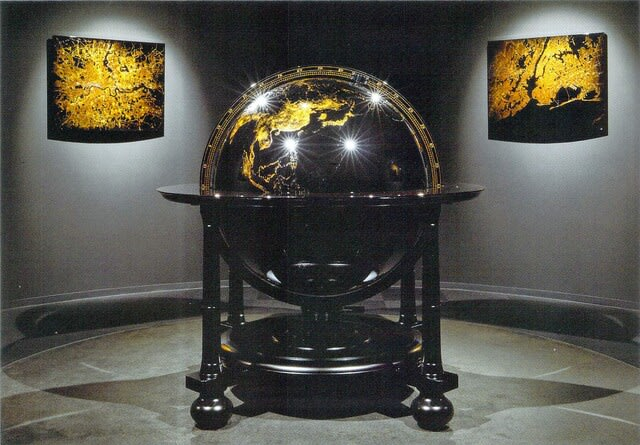

大阪・関西万博で展示されていた輪島塗の地球儀『夜の地球 Earth at Night』が石川県輪島漆芸美術館に戻ってきた。地元メディアによると、万博展示棟では国内外からの観光客321万5784人が鑑賞したようだ。8月には秋篠宮家の次女佳子さまも見学されるなど、輪島復興のシンボルとしても注目を集めた。

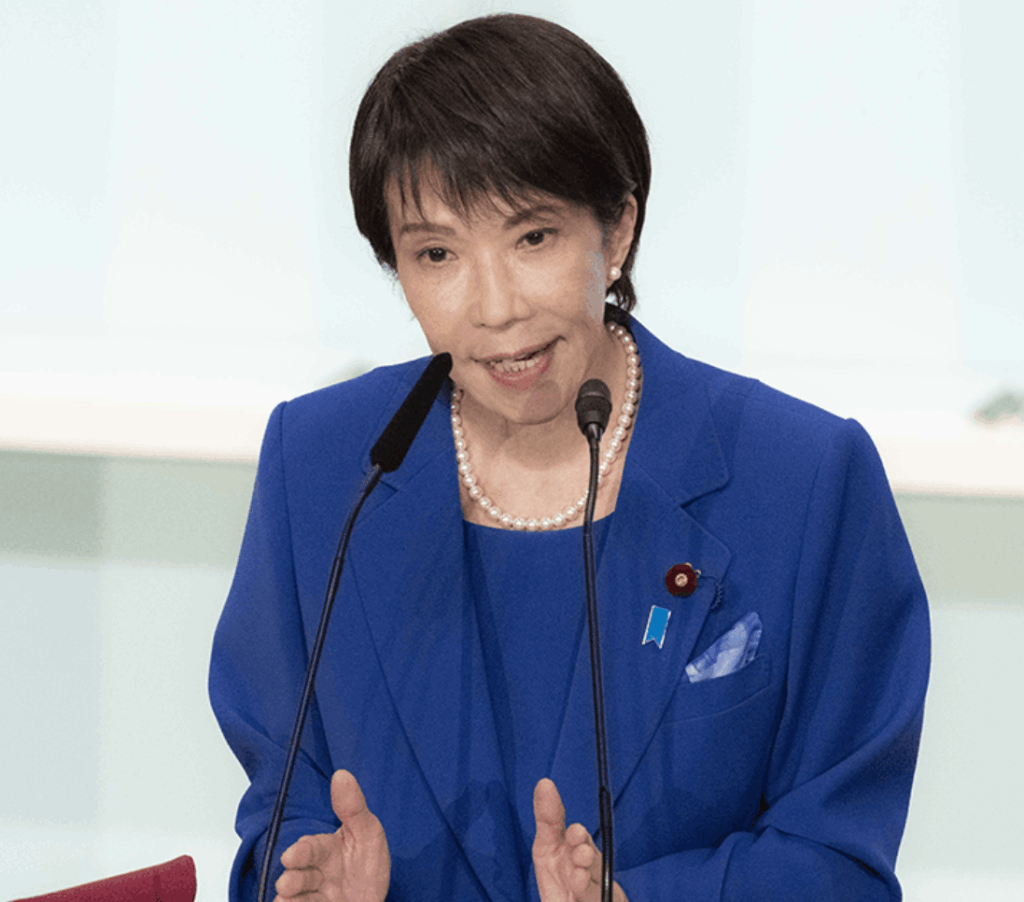

漆芸美術館では正面入り口左側エントランスホールの特別展示室で「夜の地球」が公開されている。高さ1.5㍍、重さ200㌔にも及ぶ地球儀。漆黒の地球に光るのは蒔絵や沈金で加飾され金粉や金箔で彩られた夜の明かりだ。周囲には東京、北京、ロンドン、ニューヨークの4都市の夜景パネルもある。重要無形文化財「輪島塗」保持団体の会員が5年の歳月をかけて仕上げた。公開はあす26日午後5時まで。27日から美術館は当面休館となる。。(※写真・上は、輪島塗地球儀。後ろの作品は画面右がニューヨーク、左はロンドンの夜景パネル=同館のポストカードより)

話は変わる。金沢では伝統料理のことを「じわもん」と呼ぶ。伝統の料理は、小麦粉をまぶしたカモ肉を煮込んで作る「治部煮(じぶに)」や、魚のタイを背開きし、具材入りのおからを腹部に詰めて蒸し上げる「鯛の唐蒸し(たいのからむし)」=写真・下=などがある。こうした金沢の料理は「加賀料理」とも称される。その加賀料理が国の登録無形文化財に登録されることになった。国の文化審議会は24日、文部科学大臣に答申した。登録無形文化財制度は2021年に新設され、料理関係では「京料理」に次いで2例目となる。

加賀料理で実感することは料理もさることながら、器との相性がよい。九谷焼や輪島塗など伝統工芸品の器との組み合わせで品位を高め、料理全体に華やかさと食の楽しさを織り込む、まさに総合芸術のようではある。加賀料理の技と伝統、もてなしの所作を受け継ぐための団体がことし7月に発足した。加賀料理店の主人や料理人、女将(おかみ)、仲居ら70人でつくる「加賀料理技術保存会」(金沢市)が保持団体に認定される予定という(地元メディア各社の報道)。

秋の深まりとともに治部煮がうまさを増すが、個人的には鯛の唐蒸しが好物だ。あのおからに芳醇な香りと旨味がある。蒸す過程で鯛の肉の旨味がおからに吸収されているような感じではある。

⇒25日(土)夜・金沢の天気 あめ