★不穏な中国の動き 反日を煽り、怒りをぶつける狙いは何か

きょう午後3時ごろ、金沢の東の空を眺めると、雲行きが怪しくなっている=写真・上=。北陸では寒冷前線が通過する見込みで、夜遅くにかけて落雷や竜巻などの激しい突風、降雹(ひょう)、急な強い雨など大気が非常に不安定となるようだ(金沢地方気象台発表)。気象だけでない、中国の動向もとても不穏だ。

今月7日の衆院予算委員会で台湾有事について問われた高市総理が 「戦艦を使って武力行使を伴うのであれば、存立危機事態になり得る」と答弁した。翌日、中国の薛剣(セツ・ケン)駐大阪総領事が SNSで「汚い首は斬ってやるしかない」と投稿した (※現在は削除)。これがエスカレートし、中国政府は日本の治安への不安を理由として中国国民に日本への渡航自粛、留学の慎重な検討を求めた。また、中国大手旅行社は日本旅行の販売を停止。日本のアニメ映画などの中国上映も一部が延期。中国政府は19日に日本政府に対し、日本産の水産物の輸入を停止すると通達。さらに、スパイの摘発を担う中国の国家安全省は、日本人の摘発を念頭に取締りを強化すると発表した(メディア各社の報道)。

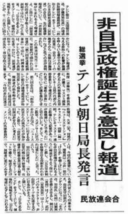

こうした中国のヒステリックとも思える反応に日本国内でもさまざまなネガティブな動きが出てきた。きょうの地元メディアによると、中国政府が国民に対して日本への渡航自粛を勧告したことを受けて、石川県の馳知事は記者会見(20日)で、中国・上海向けの誘客イベントを凍結すると発表した。ネットで影響力がある中国のインフルエンサーを招いて県内の観光スポットを発信してもらう予定だった。

そもそも中国が「反日」を煽り、日本に怒りをぶつける背景に何があるのか。以下自身の憶測だ。中国の経済は不動産不況に端を発して厳しい状況が続いているとの分析がさまざまにある。大規模なインフラの建設が経済発展を担った時代は終わり、人口が減少に転じる中でとくに地方は厳しい財政状況に直面しているといわれる。失業率も高いとされ、人びとの不満の矛先が中央政権に向かっても不思議ではない。その矛先を逸らす必要があった。このタイミングで日本の総理の「存立危機事態になり得る」発言が浮かんだ。さっそく中国側は中台が不可分であるとする「一つの中国」原則を日本が踏みにじったという宣伝を繰り広げ、対立を煽っている。

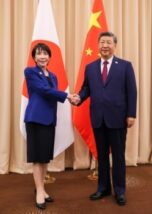

あえて外敵をつくることで文民を統制するノウハウは独裁的な国家ではよく見られることだ。その後はさまざまな外交カードを持ち出し、相手国に対し有利に決着を図ろうとすることもよくあることだ。ひょっとして、習近平主席から高市総理に和平会談が持ち込まれるかもしれない。両氏は先月10月31日に韓国・慶州で会談を行ったばかり=写真・下、外務省公式サイト「日中首脳会談」より=。もし、実現すれば、習氏は国内経済の苦境を訴え、日米首脳会談(10月28日)でトランプ大統領と約束した5500億㌦(約84兆円)とされる巨額な対米投資を、「ぜひ中国にも」と詰め寄ってくるかもしれない。根拠のある話ではない。

⇒21日(金)夜・金沢の天気 くもり