☆季節は移ろうも 「死刑はんこ」の生臭さ

前回のブログの続き。兼六園には「紅葉山」とも称される「山崎山」がある。唐崎松の雰囲気とはまったく異なる景色で、カエデやトチノキなどが赤や黄に色づいている=写真 ・上=。高さ9㍍ほどの、いわゆる築山(つきやま)、造られた山だ。山頂にある茅葺き屋根の四阿(あずまや)からは兼六園の紅葉が見渡すことができる。

・上=。高さ9㍍ほどの、いわゆる築山(つきやま)、造られた山だ。山頂にある茅葺き屋根の四阿(あずまや)からは兼六園の紅葉が見渡すことができる。

そして、きょうのニュースでは、能登半島の沖の定置網に冬の味覚を代表する寒ブリ600本が水揚げされたという。今月6日にはズワイガニ漁が始まり、定置網には寒ブリが。北陸の季節の移ろいを感じる。

それに比べ、世の中は生臭い。NHKニュースWeb版(11日付)によると、葉梨法務大臣が自民党岸田派の国会議員のパーティー(9日)に出席し、死刑執行命令書に署名する自らの大臣職務について、「朝、死刑のはんこを押して、昼のニュースのトップになるのはそういう時だけという地味 な役職だ」などと発言した。この発言に批判が集まり、きのう10日の国会で謝罪して発言を撤回した。ところが、過去のパーティーで4回以上も同様の発言をしていたことが発覚。本人はきょう付で辞表を岸田総理に提出した=写真・下=。

な役職だ」などと発言した。この発言に批判が集まり、きのう10日の国会で謝罪して発言を撤回した。ところが、過去のパーティーで4回以上も同様の発言をしていたことが発覚。本人はきょう付で辞表を岸田総理に提出した=写真・下=。

岸田政権下の辞任劇はこれだけではない。先月24日に世界平和統一家庭連合(旧「統一教会」)と深い関係性が指摘されていた山際経済再生担当大臣が辞任している。旧統一教会との関係が国会で何度も追及され、さらに教団本部の総裁と一緒に映っている証拠写真を突きつけられても、山際氏は「資料がない」「記憶が定かではない」などとあいまいな発言を繰り返していた。

言葉は本人が込めた想いとは裏腹に誤解を招きやすい時代環境にある。語る場にもよるが、政治家が客観性のない言葉を聴衆に面白げに話せば話すほど、そして言葉をあいまいにすればするほど誤解と不審を招く。

⇒11日(金)夜・金沢の天気 くもり

このうち、アメリカの国連大使は「意図的に緊張を高める北朝鮮の行動は責任ある国家の行動ではない」と非難した上で「2つの理事国は、北朝鮮のたび重なる決議違反を正当化するために力を注ぎ、北朝鮮を増長させた」と中国とロシアも非難した。

このうち、アメリカの国連大使は「意図的に緊張を高める北朝鮮の行動は責任ある国家の行動ではない」と非難した上で「2つの理事国は、北朝鮮のたび重なる決議違反を正当化するために力を注ぎ、北朝鮮を増長させた」と中国とロシアも非難した。 安保理の緊急会合が終了したタイミングを見計らってなのか、北朝鮮は弾道ミサイルを発射した。韓国の聯合ニュースWeb版日本語(5日付)によると、韓国軍合同参謀本部の情報として、北朝鮮は同日午前11時32分ごろから同59分ごろにかけて、黄海に向けて短距離弾道ミサイル(SRBM)4発を発射したと報じている。ミサイルの飛行距離は約130㌔で、高度は約20㌔、速度は約マッハ5と推定される。

安保理の緊急会合が終了したタイミングを見計らってなのか、北朝鮮は弾道ミサイルを発射した。韓国の聯合ニュースWeb版日本語(5日付)によると、韓国軍合同参謀本部の情報として、北朝鮮は同日午前11時32分ごろから同59分ごろにかけて、黄海に向けて短距離弾道ミサイル(SRBM)4発を発射したと報じている。ミサイルの飛行距離は約130㌔で、高度は約20㌔、速度は約マッハ5と推定される。 同日は午前7時40分にも日本海に向けてICBMを発射。ミサイルは2段目の分離まで行われたが、その後は不正常に飛行し、日本海で消失した。日本政府は午前7時50分ごろから8時ごろにかけてJアラート(全国瞬時警報システム)を宮城県、山形県、新潟県に発した後、その後訂正するという騒ぎになった。ICBMのほか2発の弾道ミサイルも発射していた。さらにその前日の2日は、23発の弾道ミサイルを日本海や黄海に向け発射している。

同日は午前7時40分にも日本海に向けてICBMを発射。ミサイルは2段目の分離まで行われたが、その後は不正常に飛行し、日本海で消失した。日本政府は午前7時50分ごろから8時ごろにかけてJアラート(全国瞬時警報システム)を宮城県、山形県、新潟県に発した後、その後訂正するという騒ぎになった。ICBMのほか2発の弾道ミサイルも発射していた。さらにその前日の2日は、23発の弾道ミサイルを日本海や黄海に向け発射している。 ことし3月24日、北朝鮮はICBM「火星17型」を発射させ、「実験は成功した」と公表している。このときは、最高高度は6248㌔に達し、1090㌔の距離を67分32秒飛行した。角度を変えて発射すれば1万5000㌔を超える射程距離となり、アメリカの東海岸を含む全土が射程内に入る(当時の岸防衛大臣の会見)。おそらく、今回はアメリカをけん制する狙いで角度を変えて発射したものの失敗に終わった可能性がある。ただ、北朝鮮による挑発のレベルは高まっている。

ことし3月24日、北朝鮮はICBM「火星17型」を発射させ、「実験は成功した」と公表している。このときは、最高高度は6248㌔に達し、1090㌔の距離を67分32秒飛行した。角度を変えて発射すれば1万5000㌔を超える射程距離となり、アメリカの東海岸を含む全土が射程内に入る(当時の岸防衛大臣の会見)。おそらく、今回はアメリカをけん制する狙いで角度を変えて発射したものの失敗に終わった可能性がある。ただ、北朝鮮による挑発のレベルは高まっている。 アメリカ軍と韓国軍は先月31日から今月4日までの予定で、最新鋭のステルス戦闘機などおよそ240機を投入した空軍による大規模な共同訓練「ビジラントストーム(Vigilant Storm)」を行っている。北朝鮮のミサイルの乱発はこれに対するけん制だ。

アメリカ軍と韓国軍は先月31日から今月4日までの予定で、最新鋭のステルス戦闘機などおよそ240機を投入した空軍による大規模な共同訓練「ビジラントストーム(Vigilant Storm)」を行っている。北朝鮮のミサイルの乱発はこれに対するけん制だ。 もう一つ思い出すのが、店の周囲には予備校生や大学生が多く住んでいて、学生が店で皿洗いの手伝いを30分ほどすると餃子とラーメンが無料で食べられるという話だった。自身はこれにチャレンジしたことはなかったが、親からの仕送りが少なかった仲間の一人は「助かる」と店に感謝していた。

もう一つ思い出すのが、店の周囲には予備校生や大学生が多く住んでいて、学生が店で皿洗いの手伝いを30分ほどすると餃子とラーメンが無料で食べられるという話だった。自身はこれにチャレンジしたことはなかったが、親からの仕送りが少なかった仲間の一人は「助かる」と店に感謝していた。 今国会での目玉の施策が29兆円にも及ぶ「総合経済対策」。取りまとめ役は経済再生担当大臣、つまり山際氏だった。なぜ岸田総理は山際大臣の更迭の決断を早々に下さないのかと、批判の矛先は総理に向っていた。そして、山際氏は総合経済対策の閣議決定(28日)前になって辞することになり、決断の遅さとタイミングの悪さが如実に表れた。

今国会での目玉の施策が29兆円にも及ぶ「総合経済対策」。取りまとめ役は経済再生担当大臣、つまり山際氏だった。なぜ岸田総理は山際大臣の更迭の決断を早々に下さないのかと、批判の矛先は総理に向っていた。そして、山際氏は総合経済対策の閣議決定(28日)前になって辞することになり、決断の遅さとタイミングの悪さが如実に表れた。 この動画を見ると、体調不良による退席ではなく、連れ出しであることが分かる。習近平国家主席の横に座っていた胡錦濤氏が机の前に置かれていた赤いファイル書類に手を伸ばそうとすると、胡氏の左隣に座っていた人物が見せないようにファイル書類を押さえている様子が確認できる。胡氏が再度そのファイルに再度手を伸ばすと、今度は取り上げた。その後、習氏が別の人物に指示し、胡氏が抱えられるようにして退席した。

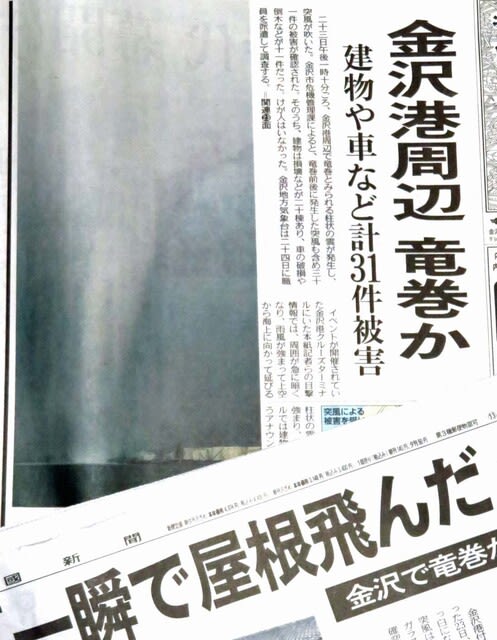

この動画を見ると、体調不良による退席ではなく、連れ出しであることが分かる。習近平国家主席の横に座っていた胡錦濤氏が机の前に置かれていた赤いファイル書類に手を伸ばそうとすると、胡氏の左隣に座っていた人物が見せないようにファイル書類を押さえている様子が確認できる。胡氏が再度そのファイルに再度手を伸ばすと、今度は取り上げた。その後、習氏が別の人物に指示し、胡氏が抱えられるようにして退席した。 現場に行ってみた。同市大野町4丁目にある「大野からくり記念館」では、施設の建物を結ぶ通路の屋根のガラスが割れていた。同記念館は幕末の「からくり師」(発明家、エレキテルや写真機など)だった大野弁吉の業績を紹介する館だ。さらに、周辺では民家の屋根瓦が一部はがれていた。大野弁吉が生きていれば、びっくりの突風だったに違いない。

現場に行ってみた。同市大野町4丁目にある「大野からくり記念館」では、施設の建物を結ぶ通路の屋根のガラスが割れていた。同記念館は幕末の「からくり師」(発明家、エレキテルや写真機など)だった大野弁吉の業績を紹介する館だ。さらに、周辺では民家の屋根瓦が一部はがれていた。大野弁吉が生きていれば、びっくりの突風だったに違いない。 メディア各社によると、政府・日銀は急激な円安を止めるためきょう22日未明にかけて、円買い・ドル売りの為替介入を実施した。これにより、円相場は1㌦=152円から146円まで円高に振れた。円安による為替介入は9月22日以来で2度目。ただ、今回は介入の事実を公表しない、「覆面介入」だった。

メディア各社によると、政府・日銀は急激な円安を止めるためきょう22日未明にかけて、円買い・ドル売りの為替介入を実施した。これにより、円相場は1㌦=152円から146円まで円高に振れた。円安による為替介入は9月22日以来で2度目。ただ、今回は介入の事実を公表しない、「覆面介入」だった。