★「大地の公園」白山と手取川が世界ジオパークに認定

ユネスコが定める世界ジオパークに、石川県白山市の「白山手取川ジオパーク」が認定された。パリで24日に開かれた第216回ユネスコ執行委員会で決定した(24日付・読売新聞Web版)。日本国内の世界ジオパークは、洞爺湖有珠山、アポイ岳、糸魚川、伊豆半島、山陰海岸、隠岐諸島、室戸、阿蘇、島原半島の9地域があり、白山手取川の認定は10番目となる。

白山は北陸3県ほか岐阜県にまたがる標高2702㍍の活火山であり=写真・上=、富士山、立山と並んで「日本三名山」あるは「三霊山」と古より称される。奈良時代には禅定道(ぜんじょうどう)と呼ばれた登山ルートが開拓され、山岳信仰のメッカでもあった。その白山を源流とする手取川は加賀平野を流れ、日本海に注ぎこむ。手取峡谷にある落差32㍍のダイナミックな綿ヶ滝は見る人を圧倒する。さらに下流では、人々が手取川の水の流れと扇状地を

白山は北陸3県ほか岐阜県にまたがる標高2702㍍の活火山であり=写真・上=、富士山、立山と並んで「日本三名山」あるは「三霊山」と古より称される。奈良時代には禅定道(ぜんじょうどう)と呼ばれた登山ルートが開拓され、山岳信仰のメッカでもあった。その白山を源流とする手取川は加賀平野を流れ、日本海に注ぎこむ。手取峡谷にある落差32㍍のダイナミックな綿ヶ滝は見る人を圧倒する。さらに下流では、人々が手取川の水の流れと扇状地を 加賀の穀倉地帯につくり上げた=写真・下、石川県庁公式サイト「くらし・教育・環境」手取川扇状地より=。白山と手取川を眺めると、まさに「大地の公園」のようだ。

加賀の穀倉地帯につくり上げた=写真・下、石川県庁公式サイト「くらし・教育・環境」手取川扇状地より=。白山と手取川を眺めると、まさに「大地の公園」のようだ。

白山と手取川が世界ジオパークの国際評価を受けたことで、ジオパーク愛好家やインバウンド観光客が続々と集まってきて、ジオツーリズムといった新たな動きが出てくるに違いない。一方で、手取川は「暴れ川」の側面と歴史があり、下流域は自治体のハザードマップで赤く染まっている。治水対策は永遠のテーマでもある。ジオパークをリスクの視点で考察する格好の事例になるかもしれない。

⇒24日(水)夜・金沢の天気 くもり

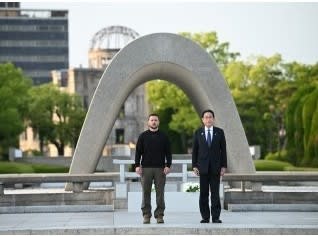

翌日21日午後、ゼレンスキー大統領がサミット閉幕後に原爆資料館を訪れ、岸田総理とともに平和記念公園の原爆慰霊碑に献花した。このとき、前日のカーキ色のトレーナーを黒いトレーナーに着替えていたように見えた。外務省の公式サイトをチェックすると、黒のトレーナーで献花していた。哀悼の意を込めて黒色に着替えたのだろう=写真・上=。

翌日21日午後、ゼレンスキー大統領がサミット閉幕後に原爆資料館を訪れ、岸田総理とともに平和記念公園の原爆慰霊碑に献花した。このとき、前日のカーキ色のトレーナーを黒いトレーナーに着替えていたように見えた。外務省の公式サイトをチェックすると、黒のトレーナーで献花していた。哀悼の意を込めて黒色に着替えたのだろう=写真・上=。 けない。現代の世界に核による脅しの居場所はない)

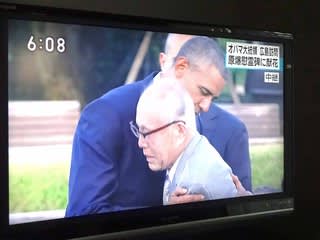

けない。現代の世界に核による脅しの居場所はない) 感動的なあのシーンには背景があった。2009年4月、プラハでの演説でオバマ大統領は「核兵器なき世界」を提唱し、ノーベル平和賞を受賞した。唯一の戦争被爆地の訪問は7年の歳月を経て、しかも、大統領任期の最終年でようやく実現したのだった。現職の大統領の広島訪問の実現はアメリカ世論では難しいとされていたが、それを乗り切った経緯もあったので、感動は深いものになった。

感動的なあのシーンには背景があった。2009年4月、プラハでの演説でオバマ大統領は「核兵器なき世界」を提唱し、ノーベル平和賞を受賞した。唯一の戦争被爆地の訪問は7年の歳月を経て、しかも、大統領任期の最終年でようやく実現したのだった。現職の大統領の広島訪問の実現はアメリカ世論では難しいとされていたが、それを乗り切った経緯もあったので、感動は深いものになった。 そして、テレビメディアでニュース速報が飛び交った。ウクライナのゼレンスキー大統領がG7広島サミットに出席する、というのだ。対面出席の日程などはまだ明らかにされていない。

そして、テレビメディアでニュース速報が飛び交った。ウクライナのゼレンスキー大統領がG7広島サミットに出席する、というのだ。対面出席の日程などはまだ明らかにされていない。 エルニーニョ現象があった2009年の8月9日付のブログでこのように書いている。「盛夏のころだというのに一日中雨か曇り、朝が晴れでも昼には雨だ。太陽が照りつける夏らしい天気は数日あったかどうか。海面水温の高い状態が半年以上続くエルニーニョ現象で、日本の場合、梅雨明けの時期が遅れ、冷夏や暖冬になりやすいとか」

エルニーニョ現象があった2009年の8月9日付のブログでこのように書いている。「盛夏のころだというのに一日中雨か曇り、朝が晴れでも昼には雨だ。太陽が照りつける夏らしい天気は数日あったかどうか。海面水温の高い状態が半年以上続くエルニーニョ現象で、日本の場合、梅雨明けの時期が遅れ、冷夏や暖冬になりやすいとか」 また、G7教育相の一行の視察では、「12日には富山市内の学校現場、14-15日には金沢市内の教育施設を視察」とあるが、実際にどの学校現場を、どの教育施設を視察するのか具体的に記されていない。これも各国首脳ら要人の警護に万全を期すためなのだろうか。

また、G7教育相の一行の視察では、「12日には富山市内の学校現場、14-15日には金沢市内の教育施設を視察」とあるが、実際にどの学校現場を、どの教育施設を視察するのか具体的に記されていない。これも各国首脳ら要人の警護に万全を期すためなのだろうか。 地震で思い起こすのがあのドラマだ。2021年10月10日から5回にわたって放送されたTBS系「日曜劇場『日本沈没―希望のひと―』」。地盤の変動で日本列島が海に沈むという設定のSF小説「日本沈没」(小松左京著、1973年)をベースにしたテレビドラマだったが、初回放送の3日前の10月7日には首都圏で最大震度5強の地震があり、10月20日には阿蘇山が噴火した。

地震で思い起こすのがあのドラマだ。2021年10月10日から5回にわたって放送されたTBS系「日曜劇場『日本沈没―希望のひと―』」。地盤の変動で日本列島が海に沈むという設定のSF小説「日本沈没」(小松左京著、1973年)をベースにしたテレビドラマだったが、初回放送の3日前の10月7日には首都圏で最大震度5強の地震があり、10月20日には阿蘇山が噴火した。 志賀町で3羽のヒナを育てているつがいは足環のナンバーから、兵庫県豊岡市で生まれたオスと福井県越前市生まれのメスで、去年と同じペアだ。場所も去年と同じ高台に立つ電柱でまったく同じという。ヒナのふ化は4月21日で、7月中頃には巣立つのではないか、とのことだった。(※写真は、志賀町内のコウノトリの親とヒナ=撮影:志賀町教育委員会生涯学習課)

志賀町で3羽のヒナを育てているつがいは足環のナンバーから、兵庫県豊岡市で生まれたオスと福井県越前市生まれのメスで、去年と同じペアだ。場所も去年と同じ高台に立つ電柱でまったく同じという。ヒナのふ化は4月21日で、7月中頃には巣立つのではないか、とのことだった。(※写真は、志賀町内のコウノトリの親とヒナ=撮影:志賀町教育委員会生涯学習課) 同市の学校関係のホームページをチェックすると、揺れの強い地域だった正院地区の正院小学校のHPがきょう付で更新されていた。同校は住民の避難場所にもなっている。以下、写真とコメントを引用する。「【8時15分~全校朝会】 体育館が避難所となったことで、1階プレイルームで臨時の全校朝会を行いました。校長からは、今日みんなが元気に登校してくれたことがうれしかったこと、避難所となったことで学校生活に少し不便があること、それでもみんなで『地震に負けない正院小学校』にしようと話しました。『地震に負けない正院小学校』とは『みんなが今までように、いつもどおりの生活をしてがんばること』であることも話しました。みんな真剣にうなづきながら聞いてくれました」。上記のコメントから、教職員による子どもたちへの心のケアは相当の労力と察する。

同市の学校関係のホームページをチェックすると、揺れの強い地域だった正院地区の正院小学校のHPがきょう付で更新されていた。同校は住民の避難場所にもなっている。以下、写真とコメントを引用する。「【8時15分~全校朝会】 体育館が避難所となったことで、1階プレイルームで臨時の全校朝会を行いました。校長からは、今日みんなが元気に登校してくれたことがうれしかったこと、避難所となったことで学校生活に少し不便があること、それでもみんなで『地震に負けない正院小学校』にしようと話しました。『地震に負けない正院小学校』とは『みんなが今までように、いつもどおりの生活をしてがんばること』であることも話しました。みんな真剣にうなづきながら聞いてくれました」。上記のコメントから、教職員による子どもたちへの心のケアは相当の労力と察する。 災難は続く。能登地方では、前線の影響で6日夕方から雨脚が強まったことから、金沢地方気象台は同日午後9時7分に、珠洲市と能登町に大雨警報を、輪島市などに注意報を出した。きょう7日午後6時までの24時間雨量は、多いところで120㍉と予想される。大雨を受けて、珠洲市は6日午後5時、土砂災害警戒区域にある9地区の合わせて740世帯1630人に避難指示を出した。まさに非情の雨だ。

災難は続く。能登地方では、前線の影響で6日夕方から雨脚が強まったことから、金沢地方気象台は同日午後9時7分に、珠洲市と能登町に大雨警報を、輪島市などに注意報を出した。きょう7日午後6時までの24時間雨量は、多いところで120㍉と予想される。大雨を受けて、珠洲市は6日午後5時、土砂災害警戒区域にある9地区の合わせて740世帯1630人に避難指示を出した。まさに非情の雨だ。 テレビをつけNHK総合を視ると、能登半島の尖端にある珠洲市でマグニチュード6.3(※後に6.5に修正された)、震度6強の地震だった=震度図=。午後5時現在、同市の総合病院にはけが人13人が運ばれ、うち1人が死亡した。能登半島での震度6強は2007年3月25日以来だ。このときはマグニチュード6.9の揺れで、輪島市や七尾市、輪島市、穴水町で家屋2400棟余りが全半壊し、死者1人、重軽傷者は330人だった。

テレビをつけNHK総合を視ると、能登半島の尖端にある珠洲市でマグニチュード6.3(※後に6.5に修正された)、震度6強の地震だった=震度図=。午後5時現在、同市の総合病院にはけが人13人が運ばれ、うち1人が死亡した。能登半島での震度6強は2007年3月25日以来だ。このときはマグニチュード6.9の揺れで、輪島市や七尾市、輪島市、穴水町で家屋2400棟余りが全半壊し、死者1人、重軽傷者は330人だった。 入って、珠洲市付近で観測された震度1以上の揺れはきのう4日までに49回を数えていた。(※写真は、去年6月20日午前10時31分の震度5強の揺れで、珠洲市の観光名所である見附島の側面の一部が土煙を上げて崩れる様子)

入って、珠洲市付近で観測された震度1以上の揺れはきのう4日までに49回を数えていた。(※写真は、去年6月20日午前10時31分の震度5強の揺れで、珠洲市の観光名所である見附島の側面の一部が土煙を上げて崩れる様子)