☆クルーズ船入港ラッシュの金沢港 港の有事利用もこれから整備へ

金沢港ではクルーズ船の入港ラッシュが始まっている。先日(先月30日)能登へ行く途中に金沢港に立ち寄ると、モナコ船籍のクルーズ船「シルバー・ミューズ」(4万791㌧・定員596人)が停泊していた=写真=。港の埠頭には観光バスが10台ほど並び、インバウンドの乗船客が乗り込んでいた。一般社団法人「金沢港振興協会」公式サイトによると、この日の朝に韓国の釜山から到着し、翌31日夜に青森港に向けた出発したようだ。このほかにも、今月8日にはこの船の4倍の大きさのスイス船籍「MSCクルーズ」(17万1598㌧・定員4386人)が入港する予定のようだ。3月から6月までの4ヵ月間で計32隻が寄港することになっている。

その金沢港に関する気になるニュース。メディア各社の報道(2日付)によると、政府は有事の際に自衛隊や海上保安庁による利用に備えて整備する「特定利用空港・港湾」に7道県の計8ヵ所を追加すると決定した。追加された8ヵ所のうちの港湾として金沢港が入っている。港湾では輸送鑑や護衛艦などの接岸に向けて海底の掘り下げや岸壁整備が行われる。個別の経費は掲載されていないが、2025年度予算で8ヵ所で計968億円を充てる。

その金沢港に関する気になるニュース。メディア各社の報道(2日付)によると、政府は有事の際に自衛隊や海上保安庁による利用に備えて整備する「特定利用空港・港湾」に7道県の計8ヵ所を追加すると決定した。追加された8ヵ所のうちの港湾として金沢港が入っている。港湾では輸送鑑や護衛艦などの接岸に向けて海底の掘り下げや岸壁整備が行われる。個別の経費は掲載されていないが、2025年度予算で8ヵ所で計968億円を充てる。

記事によると、同じ日本海側で鳥取・島根両県の境港も今回、有事利用施設に追加されている。これまで北海道や沖縄で港湾の有事利用施設が整備されてきたが、新たに日本海側でも整備を急いでいるような印象を受ける。ちなみに、同じ日本海側ではこれまで福井県の敦賀港と福岡県の博多港の2港だった。なぜ日本海側で有事利用施設を増やすのか。

去年2024年6月に日米韓の海上保安機関による合同訓練「フリーダム・エッジ」を初めて実施。アメリカ沿岸警備隊の巡視船など3ヵ国の船が日本海に集結し、京都・丹後半島沖で大掛かりな訓練を実施している。11月には自衛隊とアメリカ軍、韓国軍による共同訓練を東シナ海で実施し、アメリカ軍の原子力空母「ジョージ・ワシントン」など艦艇7隻が参加している。一方のロシア海軍は去年9月に「オケアン(大洋)2024」と名付けた大規模な海上演習を実施し、極東ウラジオストクに近い日本海では中国軍の艦船4隻が参加している。まさに、海上でのにら見合いの様相だ。金沢港にアメリカ軍の原子力空母が入る日がやってくるのか。

⇒3日(木)午前・金沢の天気 くもり時々あめ

金沢でもソメイヨシノが咲き始め、金沢地方気象台は29日に開花は発表した。平年より5日早い開花という。自宅の近くにある「六斗の広見(ろくとうのひろみ)では、泉野菅原神社の早咲きの寒桜が満開を迎えている=写真・上=。後を追うようにソメイヨシノが咲くとまるで競い咲きのような華やかさが楽しめる。ちなみに広見はいわゆる広場のことで、市内の何ヵ所で設けられている。これは藩政時代から火災の延焼を防ぐため火除け地としての役割があったとされる場所だ。

金沢でもソメイヨシノが咲き始め、金沢地方気象台は29日に開花は発表した。平年より5日早い開花という。自宅の近くにある「六斗の広見(ろくとうのひろみ)では、泉野菅原神社の早咲きの寒桜が満開を迎えている=写真・上=。後を追うようにソメイヨシノが咲くとまるで競い咲きのような華やかさが楽しめる。ちなみに広見はいわゆる広場のことで、市内の何ヵ所で設けられている。これは藩政時代から火災の延焼を防ぐため火除け地としての役割があったとされる場所だ。 との文字が見えたので、「いよいよ騒動になってきたのか」と憂鬱な気持ちになった。

との文字が見えたので、「いよいよ騒動になってきたのか」と憂鬱な気持ちになった。 (Wikipedia「尹奉吉」)。戦後、韓国では「尹奉吉義士」と称され、野田山には在日大韓民国民団石川県地方本部が建立した碑がある=写真・下=。

(Wikipedia「尹奉吉」)。戦後、韓国では「尹奉吉義士」と称され、野田山には在日大韓民国民団石川県地方本部が建立した碑がある=写真・下=。 筋コンクリート造)の集合住宅150戸が2027年3月までに建設される予定となっている。ほかの3ヵ所については場所や戸数や建て方、構造などはまだ未定のようだ。県では9市町で計3000戸程度の公営住宅を建設する見通しを示していて、「災害に強く地域の景観やコミュニティの維持に寄与し、子供から高齢者まで安心して暮らせる環境や持続性を持った住まいづくり」を整備指針に掲げている。

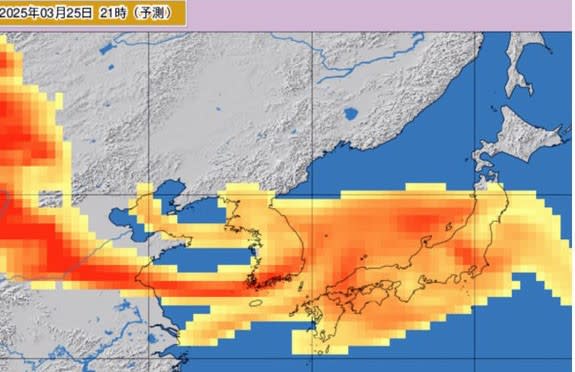

筋コンクリート造)の集合住宅150戸が2027年3月までに建設される予定となっている。ほかの3ヵ所については場所や戸数や建て方、構造などはまだ未定のようだ。県では9市町で計3000戸程度の公営住宅を建設する見通しを示していて、「災害に強く地域の景観やコミュニティの維持に寄与し、子供から高齢者まで安心して暮らせる環境や持続性を持った住まいづくり」を整備指針に掲げている。 因にもなり、かなり厄介だ。そして、給油スタンドでの洗車の待ちに時間が取られることになる。たかが黄砂、されど黄砂、だ。

因にもなり、かなり厄介だ。そして、給油スタンドでの洗車の待ちに時間が取られることになる。たかが黄砂、されど黄砂、だ。 26の学習プログラム内容を紹介する冊子を『能登復興の旅プログラム集』とのタイトルで5千部作成し、3大都市圏(東京、大阪、名古屋)の中学校や旅行会社に配布する。ことし8月に教育関係者、12月に旅行会社向けのモニタ-ツアーを実施する段取りで、来年度から本格的にツアーの受け入れを行うようだ。(※写真は、七尾市の学習プログラム「被災商店街で語り継ぐ能登半島地震の記憶」の現場。被災した和ろうそくの店など=2024年1月29日撮影)

26の学習プログラム内容を紹介する冊子を『能登復興の旅プログラム集』とのタイトルで5千部作成し、3大都市圏(東京、大阪、名古屋)の中学校や旅行会社に配布する。ことし8月に教育関係者、12月に旅行会社向けのモニタ-ツアーを実施する段取りで、来年度から本格的にツアーの受け入れを行うようだ。(※写真は、七尾市の学習プログラム「被災商店街で語り継ぐ能登半島地震の記憶」の現場。被災した和ろうそくの店など=2024年1月29日撮影) するのだろう。そして気になるのは桜の開花。観測表の金沢の平年の開花は4月3日、ウェザーニュースの開花予想日だと4月2日だ。梅の散り際とソメイヨシノの咲き始めが同時に楽しめるかもしれない。

するのだろう。そして気になるのは桜の開花。観測表の金沢の平年の開花は4月3日、ウェザーニュースの開花予想日だと4月2日だ。梅の散り際とソメイヨシノの咲き始めが同時に楽しめるかもしれない。 コンクリートと鉄による杭(くい)の基礎部分がまるでゴボウ抜きしたようにむき出しになっていた。まったくの素人目線なのだが、バランスを崩して根っこから倒れた、そんなように見えた。(※写真・中は2024年2月5日撮影、写真・下は今月21日撮影)

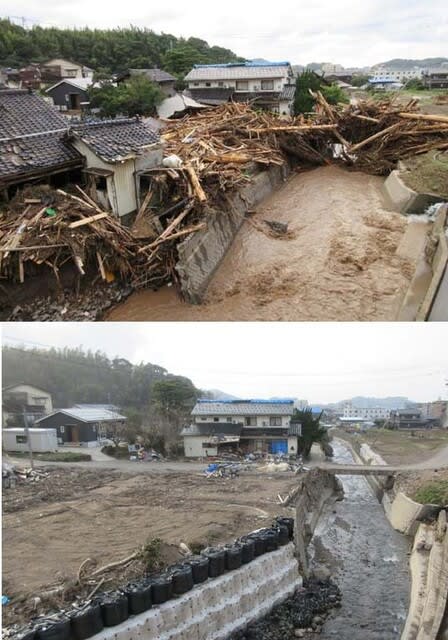

コンクリートと鉄による杭(くい)の基礎部分がまるでゴボウ抜きしたようにむき出しになっていた。まったくの素人目線なのだが、バランスを崩して根っこから倒れた、そんなように見えた。(※写真・中は2024年2月5日撮影、写真・下は今月21日撮影) 川の氾濫で14歳の女子中学生が流され亡くなった輪島市久手川町の塚田川周辺。被災現場を見たのは翌日の22日午後だった。山間地からの流木が河川の下流で橋脚などに当たり、積みあがって「ダム」のような状態になっていた=写真・上=。これが原因で橋の周囲の家々に水害をもたらした。元日の地震で山の地盤が緩み、豪雨で大量の流木が流され、その流木がさらに人家に水害を拡大させた。そんな被災の連鎖が見える現場だった。

川の氾濫で14歳の女子中学生が流され亡くなった輪島市久手川町の塚田川周辺。被災現場を見たのは翌日の22日午後だった。山間地からの流木が河川の下流で橋脚などに当たり、積みあがって「ダム」のような状態になっていた=写真・上=。これが原因で橋の周囲の家々に水害をもたらした。元日の地震で山の地盤が緩み、豪雨で大量の流木が流され、その流木がさらに人家に水害を拡大させた。そんな被災の連鎖が見える現場だった。 して286戸を整備し、そのうちの52戸はすでに入居。きょうは災害が大きかった輪島市杉平町で整備されていた仮設住宅104戸が完成=写真・下=、入居を待ちわびた人たちが家具などを運び入れていた。残り130戸も来月4日までに完成する予定で、輪島市では来月13日までに指定避難所4ヵ所をすべて閉鎖することにしている。

して286戸を整備し、そのうちの52戸はすでに入居。きょうは災害が大きかった輪島市杉平町で整備されていた仮設住宅104戸が完成=写真・下=、入居を待ちわびた人たちが家具などを運び入れていた。残り130戸も来月4日までに完成する予定で、輪島市では来月13日までに指定避難所4ヵ所をすべて閉鎖することにしている。 振り返って、3画像をもう一度見てみる。能登半島を走る観光列車「花嫁のれん」の車体は確かに赤く塗られている。「花嫁のれん」はかつての加賀藩独特の婚礼行事がいまも半島中ほどに位置する七尾市に伝わっている。花嫁が持参したのれんを嫁ぎ先の家の仏間の入り口に掛けてくぐる。花嫁のれんをくぐることで、嫁ぎ先の家族一員となる証(あかし)とされる。その花嫁のれんのデザインは赤や白、青などの模様が使われているが、印象的には赤のイメージが強い。そこで、列車を車体を赤で染めたのだろう。これは憶測だ。

振り返って、3画像をもう一度見てみる。能登半島を走る観光列車「花嫁のれん」の車体は確かに赤く塗られている。「花嫁のれん」はかつての加賀藩独特の婚礼行事がいまも半島中ほどに位置する七尾市に伝わっている。花嫁が持参したのれんを嫁ぎ先の家の仏間の入り口に掛けてくぐる。花嫁のれんをくぐることで、嫁ぎ先の家族一員となる証(あかし)とされる。その花嫁のれんのデザインは赤や白、青などの模様が使われているが、印象的には赤のイメージが強い。そこで、列車を車体を赤で染めたのだろう。これは憶測だ。 能登の伝統行事である祭りのキリコが北陸新幹線の開業10年を迎え、JR金沢駅前の「もてなしドーム」で設置され話題を呼んだ(※現在は撤去されている)。高さ6㍍ほどのキリコで、半島の尖端に位置する珠洲市上戸町から持ち込まれたもの。上戸のキリコは毎年8月の第一土曜日の地域の祭りに担ぎ出され、鉦や太鼓の響きとともに街中を練り歩く。今回のお披露目は、新幹線開業10年のイベントが行われた今月15日に合わせて、金沢市の呼びかけで珠洲市から出張してきた。幾何学的なドームの天上の模様と、キリコの立ち姿が妙にマッチしていて、じつに絵になっていた。

能登の伝統行事である祭りのキリコが北陸新幹線の開業10年を迎え、JR金沢駅前の「もてなしドーム」で設置され話題を呼んだ(※現在は撤去されている)。高さ6㍍ほどのキリコで、半島の尖端に位置する珠洲市上戸町から持ち込まれたもの。上戸のキリコは毎年8月の第一土曜日の地域の祭りに担ぎ出され、鉦や太鼓の響きとともに街中を練り歩く。今回のお披露目は、新幹線開業10年のイベントが行われた今月15日に合わせて、金沢市の呼びかけで珠洲市から出張してきた。幾何学的なドームの天上の模様と、キリコの立ち姿が妙にマッチしていて、じつに絵になっていた。 そして、のとキリシマツツジの紅色。金沢市の中心街にある「しいのき迎賓館」で展示会が開催された。能登町のツツジ愛好家らで結成する「花の力」プロジェクト実行委員会が観賞展を金沢で始めてことしで7年目となる。去年元日の能登半島地震後の3月にも観賞展を開催し、燃え盛るような満開の深紅の花が被災地から金沢に2次避難してきた人たちを励ました。今回も樹齢35年から100年の6鉢が展示され、故郷の花の観賞に能登出身の人たちが多く訪れていた。

そして、のとキリシマツツジの紅色。金沢市の中心街にある「しいのき迎賓館」で展示会が開催された。能登町のツツジ愛好家らで結成する「花の力」プロジェクト実行委員会が観賞展を金沢で始めてことしで7年目となる。去年元日の能登半島地震後の3月にも観賞展を開催し、燃え盛るような満開の深紅の花が被災地から金沢に2次避難してきた人たちを励ました。今回も樹齢35年から100年の6鉢が展示され、故郷の花の観賞に能登出身の人たちが多く訪れていた。 ていたので歩くことはできた。岸壁付近では、津波で陸に打ち上げられた大型巻き網漁船(330㌧)があった=写真=。津波のすさまじさを思い知らされた。気仙沼市を訪れたのは、NPO法人「森は海の恋人」代表の畠山重篤氏に有志から集めたお見舞いを届ける目的もあった。ただ、アポイントは取っていなかった。昼過ぎにご自宅を訪れると、家人から本人はすれ違いで東京に向かったとのことだった。そこで、翌日12日に東京・八重洲で畠山氏と会うことができた。

ていたので歩くことはできた。岸壁付近では、津波で陸に打ち上げられた大型巻き網漁船(330㌧)があった=写真=。津波のすさまじさを思い知らされた。気仙沼市を訪れたのは、NPO法人「森は海の恋人」代表の畠山重篤氏に有志から集めたお見舞いを届ける目的もあった。ただ、アポイントは取っていなかった。昼過ぎにご自宅を訪れると、家人から本人はすれ違いで東京に向かったとのことだった。そこで、翌日12日に東京・八重洲で畠山氏と会うことができた。 能登半島をこれまで何度もめぐって一番印象に残るスポットと言えば、半島の最先端にある「禄剛崎(ろっこうさき)灯台」だろうか。海抜48㍍の断崖絶壁の岬にあり、海から上る朝日と海に沈む夕日が同じ場所から眺めることができることでも知られる。さらに、海越しに見える立山連峰は絶景で、佐渡島も見渡せる。灯台とその周囲の風景を眺めていると「さいはて」感が込み上げてくるような、そんな思いにかられる。能登の人たちは、灯台がある地名(珠洲市狼煙町)から「狼煙(のろし)の灯台」と呼んでいる。

能登半島をこれまで何度もめぐって一番印象に残るスポットと言えば、半島の最先端にある「禄剛崎(ろっこうさき)灯台」だろうか。海抜48㍍の断崖絶壁の岬にあり、海から上る朝日と海に沈む夕日が同じ場所から眺めることができることでも知られる。さらに、海越しに見える立山連峰は絶景で、佐渡島も見渡せる。灯台とその周囲の風景を眺めていると「さいはて」感が込み上げてくるような、そんな思いにかられる。能登の人たちは、灯台がある地名(珠洲市狼煙町)から「狼煙(のろし)の灯台」と呼んでいる。 道によると、レンズの上部の3分の1ほどのガラスが落下した。このため、光が届く距離が短くなった。観光パンフレットなどによると、レンズは明治16年(1883)の灯台完成時から使われていたフランス製の大型レンズ(高さ2.4㍍、直径1.4㍍)で、18カイリ(33㌔)先までを照らしていた。(※写真は、能登半島の最先端に位置する禄剛崎灯台=2021年9月撮影)

道によると、レンズの上部の3分の1ほどのガラスが落下した。このため、光が届く距離が短くなった。観光パンフレットなどによると、レンズは明治16年(1883)の灯台完成時から使われていたフランス製の大型レンズ(高さ2.4㍍、直径1.4㍍)で、18カイリ(33㌔)先までを照らしていた。(※写真は、能登半島の最先端に位置する禄剛崎灯台=2021年9月撮影) 名残り雪なんてものではなく、まさに「戻り寒波」となった。この予期せぬ雪で慌てたのは金沢市役所だった。北陸新幹線の金沢開業の日が3月14日だった。市役所では、春の装いで新幹線客を金沢でお迎えしようと、例年より1週間早く3月3日からJR金沢駅東口のクロマツなどの雪吊りを外したほか、市内メインストリートの街路樹の雪吊りを外していた。

名残り雪なんてものではなく、まさに「戻り寒波」となった。この予期せぬ雪で慌てたのは金沢市役所だった。北陸新幹線の金沢開業の日が3月14日だった。市役所では、春の装いで新幹線客を金沢でお迎えしようと、例年より1週間早く3月3日からJR金沢駅東口のクロマツなどの雪吊りを外したほか、市内メインストリートの街路樹の雪吊りを外していた。