☆「ミクロ」の輝き2

お年寄りの目を輝かせたい、能登の「サカキビジネス」

Bさん(28)は金沢市内の生花店に勤める男性だ。週2日ほど能登半島の北部、能登町で借りている家にやってくる。今年2月に発表された国勢調査の速報値でも、能登半島の北部、「奥能登」と呼ばれる2市2町(輪島市、珠洲市、穴水町、能登町)は軒並み5年前の調査に比べ、人口が10%減少している。高齢化率も35%を超え、人手が足りなくなった田畑の耕作放棄率も30%を超える地域だ。

Bさん(28)は金沢市内の生花店に勤める男性だ。週2日ほど能登半島の北部、能登町で借りている家にやってくる。今年2月に発表された国勢調査の速報値でも、能登半島の北部、「奥能登」と呼ばれる2市2町(輪島市、珠洲市、穴水町、能登町)は軒並み5年前の調査に比べ、人口が10%減少している。高齢化率も35%を超え、人手が足りなくなった田畑の耕作放棄率も30%を超える地域だ。

奥能登では、Bさんの仕事は「サカキビジネス」と呼ばれている。里山の集落を回って、サカキの出荷を呼びかけている=写真=。サカキは、古くから神事に用いられる植物であり、「榊」という漢字があてられる。家庭の神棚や仏壇に供えられ、月に2度ほど取り替える習わしがある。このサカキは金沢などでも庭先に植えている家庭が多い。種類は、ホンサカキとヒサカキの2種がある。

Bさんのサカキビジネスをさらに詳しく見てみよう。能登では裏山にヒサカキが自生している。これを摘んで束ねて出荷してもらうのだ。サカキは摘みやすく、高齢者でも比較的楽な作業である。これを「山どり」と呼んでいる。さらに、Bさんは、計画出荷ができるようにと、耕作放棄地の田畑に挿し木で植えて栽培することを農家に勧めている。

この能登産のサカキは、金沢市内では一束150円ほどで販売されている。実は、ス-パーなど市場に出回っているサカキの90%以上は中国産だ。「地元産のサカキに合掌したいというニーズもあるはず」と、Bさんは能登産に狙いをつけた。過疎や高齢化で進む耕作放棄地と、お年寄りの労働力があればビジネスは成立するのではないか、と。徐々に出荷するグループが増え、4、5人のお年寄り仲間で年間出荷額100万円を売り上げるところも出てきた。こんなグループが10できれば1000万円、100できれば1億円の売り上げになる。お年寄りにすれば「小遣い稼ぎ」ではあるが、点が面になったときに産地化する。

山の葉っぱを集めて料理屋に卸す徳島県上勝町の「彩(いろどり)事業」は葉っぱビジネスとして知られる。上勝町が取り扱う、南天や紅葉の葉、柿の葉は320種類になる。この事業を支えているのはお年寄りだ。都会には季節感が薄く、料理屋からの葉っぱのニーズは高い。上勝町では町長らが音頭をとって支援している。能登産サカキも、最近になって農協(JA)がサカキ生産部会を組織して、集団で栽培に取り組むようになってきた。Bさんのまいたタネは広がっている。

初対面はBさんが24歳のとき。話ぶりはぼくとつとして言葉も粗く、とても人前で話せるようなタイプではないと思っていた。ところが、最近ではパワーポントを使って説明会もこなしている。まだまだだが、確実に成長している。地域の活性化をしっかりと支えるのはカリスマではなく、むしろ若くぼくとつしたタイプなのかもしれない。

⇒2日(日)夜・金沢の天気 くもり

自分の職業が環境にどのような影響を与えているだろうか。たとえば二酸化炭素。これを空中や社会にまき散らし、「儲かった、儲かった」と喜んでいる人たちは多い。環境に謙虚な気持ちを持つ人々ならこれを疑問に考えるだろう。それに真剣に取り組んでいる人の話だ。

自分の職業が環境にどのような影響を与えているだろうか。たとえば二酸化炭素。これを空中や社会にまき散らし、「儲かった、儲かった」と喜んでいる人たちは多い。環境に謙虚な気持ちを持つ人々ならこれを疑問に考えるだろう。それに真剣に取り組んでいる人の話だ。 グアム政府観光局のホームページは、グラムの豊かな海について紹介している。「海中を彩っているのは、魚達だけではありません。様々な形で海中に素晴らしい造型美を見せてくれるサンゴはもちろん、赤や黄色、白など、豊かな色彩で海中の花園を造っている、イソバナやウミンダ、妖しい美しさのイソギンチャクも。現在、グアムの海には約300種類のサンゴと、50種類におよぶソフトコーラル類が生息しています」と。

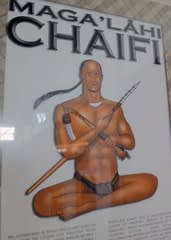

グアム政府観光局のホームページは、グラムの豊かな海について紹介している。「海中を彩っているのは、魚達だけではありません。様々な形で海中に素晴らしい造型美を見せてくれるサンゴはもちろん、赤や黄色、白など、豊かな色彩で海中の花園を造っている、イソバナやウミンダ、妖しい美しさのイソギンチャクも。現在、グアムの海には約300種類のサンゴと、50種類におよぶソフトコーラル類が生息しています」と。 いう呼ばれる漁法も用いていた。チャモロ人は、必要以上には捕獲せず、その日の食べる分だけ捕獲し、食べ物を分け合うという精神を育んだ。先のグアム政府観光局のホームページでも、「グアムの漁師は、今でも古代チャモロ人が編み出した方法(投げ縄)で漁を行っています」と。伝統は脈々と受け継がれている。

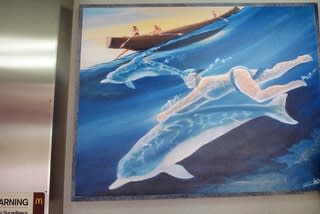

いう呼ばれる漁法も用いていた。チャモロ人は、必要以上には捕獲せず、その日の食べる分だけ捕獲し、食べ物を分け合うという精神を育んだ。先のグアム政府観光局のホームページでも、「グアムの漁師は、今でも古代チャモロ人が編み出した方法(投げ縄)で漁を行っています」と。伝統は脈々と受け継がれている。 グアムの旅の最終日(19日)、ホテル近くの水族館を見学した。海底を再現した巨大な水槽の下を歩く。その名も「トンネル水族館 アンダーウォーターワールド」。100㍍の「海底トンネル」からは、パンフによると「100種類4000匹」の魚が観察でき、中にはハタ、ウミガメ、サメ、エイなど大型の海洋生物なども見ることができる。立ち止まってよく見ると、海に沈んだ旧日本軍の戦闘機や沈没船とおぼしき残骸=写真=もあり、鑑賞する人によっては痛々しく感じるだろう。が、それらは魚たちの魚礁にもなっていて、複雑な思いだ。

グアムの旅の最終日(19日)、ホテル近くの水族館を見学した。海底を再現した巨大な水槽の下を歩く。その名も「トンネル水族館 アンダーウォーターワールド」。100㍍の「海底トンネル」からは、パンフによると「100種類4000匹」の魚が観察でき、中にはハタ、ウミガメ、サメ、エイなど大型の海洋生物なども見ることができる。立ち止まってよく見ると、海に沈んだ旧日本軍の戦闘機や沈没船とおぼしき残骸=写真=もあり、鑑賞する人によっては痛々しく感じるだろう。が、それらは魚たちの魚礁にもなっていて、複雑な思いだ。 クルーズのガイドはジョンとマンティギという先住民チャモロ人の血を引く男性2人だ。クルーズはジャングルの中を縫うように流れるタロフォフォ川をさかのぼり、途中、川沿いの古代チャモロ村落跡を訪ね、ラッテ・ストーン(建造物の土台)などの遺跡を見学するほか、ハイビスカスの乾木を使った伝統的な火おこしやヤシの葉編みのアトラクションを見学するという4時間ほどのツアーだ。

クルーズのガイドはジョンとマンティギという先住民チャモロ人の血を引く男性2人だ。クルーズはジャングルの中を縫うように流れるタロフォフォ川をさかのぼり、途中、川沿いの古代チャモロ村落跡を訪ね、ラッテ・ストーン(建造物の土台)などの遺跡を見学するほか、ハイビスカスの乾木を使った伝統的な火おこしやヤシの葉編みのアトラクションを見学するという4時間ほどのツアーだ。 ウナギなどもこの川には豊富にいる、という。

ウナギなどもこの川には豊富にいる、という。 関西空港の出発ロビーはゴールデンウイーク並みにごった返していた。これも「超円高」のある意味で恩恵なのだろう。現地時間15時ごろ、グアム国際空港に着いた。そこからタクシーで10数分、島のほぼ中央の西側、タモン湾を臨むホテルに入った。観光名所となっている恋人岬(TWO LOVERS POINT)に近い。さらに北にはアンダーソン・アメリカ空軍基地(グアムはアメリカの準州)がある。

関西空港の出発ロビーはゴールデンウイーク並みにごった返していた。これも「超円高」のある意味で恩恵なのだろう。現地時間15時ごろ、グアム国際空港に着いた。そこからタクシーで10数分、島のほぼ中央の西側、タモン湾を臨むホテルに入った。観光名所となっている恋人岬(TWO LOVERS POINT)に近い。さらに北にはアンダーソン・アメリカ空軍基地(グアムはアメリカの準州)がある。

前に改装したという。フロントがあるロビーが何かモダンな感じがした。さびた感じのミクロネシアのリゾ-ト地らしくないのである。和模様のイス、屏風を思わせる壁面。和風モダンなのである。漆を塗った竹編みのかごもさりげなくインテリアとして並べてある。ロビーを抜けて海岸に向かって歩くと亜熱帯の植物が配され、池にはニシキゴイが泳ぐ。そしてビーチに出ると、そこは間違いなく、ミクロネシアの海が広がる。

前に改装したという。フロントがあるロビーが何かモダンな感じがした。さびた感じのミクロネシアのリゾ-ト地らしくないのである。和模様のイス、屏風を思わせる壁面。和風モダンなのである。漆を塗った竹編みのかごもさりげなくインテリアとして並べてある。ロビーを抜けて海岸に向かって歩くと亜熱帯の植物が配され、池にはニシキゴイが泳ぐ。そしてビーチに出ると、そこは間違いなく、ミクロネシアの海が広がる。 佐渡行きは、新潟大学「朱鷺の島環境再生リーダー養成ユニット」の特任助教、O氏から講義を依頼され引き受けた。同大学は佐渡に拠点を構え、社会人を対象とした人材養成にチカラを入れている。同大学にはトキの野生復帰で培った自然再生の研究と技術の蓄積があり、これを社会人教育向けにカリキュラム化し、地域で生物多様性関連の業務に従事する人材を育てることで、地元に役立ちたいと願っている。金沢大学が能登半島の先端・珠洲市を拠点に実施している「能登里山マイスター」養成プログラムと同じ文部科学省の予算(科学技術戦略推進費)なので、「兄弟プロジェクト」のようなもの。お願いされたら断れない…。

佐渡行きは、新潟大学「朱鷺の島環境再生リーダー養成ユニット」の特任助教、O氏から講義を依頼され引き受けた。同大学は佐渡に拠点を構え、社会人を対象とした人材養成にチカラを入れている。同大学にはトキの野生復帰で培った自然再生の研究と技術の蓄積があり、これを社会人教育向けにカリキュラム化し、地域で生物多様性関連の業務に従事する人材を育てることで、地元に役立ちたいと願っている。金沢大学が能登半島の先端・珠洲市を拠点に実施している「能登里山マイスター」養成プログラムと同じ文部科学省の予算(科学技術戦略推進費)なので、「兄弟プロジェクト」のようなもの。お願いされたら断れない…。 4本なのかよくわからないほどに束なっている姿には、日本海の風雪に耐えて威勢を張る、ある種の凄みがある。幹周り12.6㍍、樹高は21㍍。7階建てのビルくらいの高さだ。推定樹齢は300年~500年。ほかにもマンモスの象牙のような枝をはわせる「象牙杉」=写真・下=、樹木の上の樹相が丸形の「大黒杉」があって、天然杉のミュージアムといった雰囲気だ。

4本なのかよくわからないほどに束なっている姿には、日本海の風雪に耐えて威勢を張る、ある種の凄みがある。幹周り12.6㍍、樹高は21㍍。7階建てのビルくらいの高さだ。推定樹齢は300年~500年。ほかにもマンモスの象牙のような枝をはわせる「象牙杉」=写真・下=、樹木の上の樹相が丸形の「大黒杉」があって、天然杉のミュージアムといった雰囲気だ。 デザインだけではなかった。乗り心地もよかった。車の基本性能の面でも、シートはしっかりとしていて、操縦に安定性がり、遮音の良さ、ドアを閉める時にボンと心地よく響く。ただ一つ不満があった。それは燃費だった。レギュラーガソリンでの市内走行は、1㍑当たり7㌔がせいぜい。2、3年前からそろそろハイブリッド車にとの思いが募っていた。

デザインだけではなかった。乗り心地もよかった。車の基本性能の面でも、シートはしっかりとしていて、操縦に安定性がり、遮音の良さ、ドアを閉める時にボンと心地よく響く。ただ一つ不満があった。それは燃費だった。レギュラーガソリンでの市内走行は、1㍑当たり7㌔がせいぜい。2、3年前からそろそろハイブリッド車にとの思いが募っていた。 ある。これは世界の奇観であろう。

ある。これは世界の奇観であろう。 Go、Go! マツイ…」というサビの部分は松井選手が出番になるとヤンキー・スタジアムに響いたのだった。

Go、Go! マツイ…」というサビの部分は松井選手が出番になるとヤンキー・スタジアムに響いたのだった。 変な話なのですが,進化とは何をもって進化というかということになるのですが,先ほど象という動物が鼻を大きくしたというお話をしましたけれども,なぜそのようになってしまったのかよく分かりません。

変な話なのですが,進化とは何をもって進化というかということになるのですが,先ほど象という動物が鼻を大きくしたというお話をしましたけれども,なぜそのようになってしまったのかよく分かりません。 記者の生活には日曜日や休み、時間外、オフという概念がない。いつでも、どこでも事件は記者を駆り立てる。そのエピソードが「忘れざる日々」で紹介されている。鳥毛さんが結婚して間もなく金沢市内で3日続けて深夜の火災があった。警察担当だったが、一夜、二夜とも気づかず、出社して先輩記者に大目玉を食らった。しかし、さすがに三夜目は「きょうは寝ない」と覚悟を決めた。事件に予定はないが、消防団の半鐘が鳴り、鳥毛さんは真っ先に現場に駆けつけた。記者としての瞬発力は定評だったが、若き日の苦い経験をバネとした。東京報道時代にはホテルニュージャパンの火災、日航機の墜落事故などを担当した。このエピードは妻の美智子さんが本のあとがきで紹介している。

記者の生活には日曜日や休み、時間外、オフという概念がない。いつでも、どこでも事件は記者を駆り立てる。そのエピソードが「忘れざる日々」で紹介されている。鳥毛さんが結婚して間もなく金沢市内で3日続けて深夜の火災があった。警察担当だったが、一夜、二夜とも気づかず、出社して先輩記者に大目玉を食らった。しかし、さすがに三夜目は「きょうは寝ない」と覚悟を決めた。事件に予定はないが、消防団の半鐘が鳴り、鳥毛さんは真っ先に現場に駆けつけた。記者としての瞬発力は定評だったが、若き日の苦い経験をバネとした。東京報道時代にはホテルニュージャパンの火災、日航機の墜落事故などを担当した。このエピードは妻の美智子さんが本のあとがきで紹介している。