☆2012ミサ・ソレニムス~8

マエストロ岩城の生誕80周年、「ベートーベンで倒れて本望」の偉業

岩城さんとの初めての面識は17年も前だった。私のテレビ局(北陸朝日放送)時代、テレビ朝日系列ドキュメンタリー番組「文化の発信って何だ」を制作(1995年4月放送)する際に、オーケストラ・アンサンブル金沢(OEK)の音楽監督で指揮者だった岩城さんにあいさつをした。初めてお会いしたので、「岩城先生、よろしくお願いします」と言うと、ムッとした表情で「ボクはセンセイではありません。指揮者です」と岩城さんから一喝された。そう言えば周囲のオーケストラスタッフは「先生」と呼ばないで、「岩城さん」か「マエストロ」と言っていた。初対面で一発くらわせれたのがきっかけで、私も「岩城さん」あるいは「マエストロ」と呼ばせてもらっていた。

岩城さんとの初めての面識は17年も前だった。私のテレビ局(北陸朝日放送)時代、テレビ朝日系列ドキュメンタリー番組「文化の発信って何だ」を制作(1995年4月放送)する際に、オーケストラ・アンサンブル金沢(OEK)の音楽監督で指揮者だった岩城さんにあいさつをした。初めてお会いしたので、「岩城先生、よろしくお願いします」と言うと、ムッとした表情で「ボクはセンセイではありません。指揮者です」と岩城さんから一喝された。そう言えば周囲のオーケストラスタッフは「先生」と呼ばないで、「岩城さん」か「マエストロ」と言っていた。初対面で一発くらわせれたのがきっかけで、私も「岩城さん」あるいは「マエストロ」と呼ばせてもらっていた。

そのドキュメンタリー番組がきっかけで、足掛け10年ほど北陸朝日放送の「OEKアワー」プロデューサーをつとめた。中でも、モーツアルト全集シリーズ(東京・朝日新聞浜離宮ホール)はシンフォニー41曲をすべて演奏する6年に及ぶシーズとなった。あの一喝で「岩城社中」に仲間入りをさせてもらい、心地よい環境で仕事を続けた。

「岩城さんの金字塔」と呼ばれるベートーベンの交響曲1番から9番の連続演奏に2年連続でかかわった。2004年12月31日はCS放送の中継配信とドキュメンタリーの制作プロデュースのため。そして翌年1月に北陸朝日放送を退職し、金沢大学に就職してからの2005年12月31日には、この9時間40分に及ぶ世界最大のクラシックコンテンツのインターネット配信(経済産業省「平成17年度地域映像コンテンツのネット配信実証事業」)のコーディネーターとしてかかわった。

それにしても、ベートーベンの交響曲を1番から9番まで聴くだけでも随分と勇気と体力がいる。そのオーケストラを指揮するとなると、どれほどの体力と精神を消耗することか。2004年10月にお会いしたとき、「なぜ1番から9番までを振るのか」と伺ったところ、岩城さんは「ステージで倒れるかもしれないが、ベートーベンでなら本望」とさらりと。当時、岩城さんは72歳、しかも胃や喉など25回も手術をした人だった。体力的にも限界が近づいている岩城さんになぜそれが可能だったのか。それは「ベートーベンならステージで倒れても本望」という捨て身の気力、OEKの16年で177回もベートーベンの交響曲をこなした経験から体得した呼吸の調整方法と「手の抜き方」(岩城さん)のなせる技だった。

2005年大晦日の演奏の終了を告げても、大ホールは観客による拍手の嵐だった。観客は一体何に対して拍手をしているのだろうか。これだけのスタンディングオベーションというのはお目にかかったことはなかった。番組ディレクターに聞いた。「何カットあったの」と。「2000カットほどです」と疲れた様子。カットとはカメラの割り振りのこと。演奏に応じて指揮者や演奏者の画面をタイミングよく撮影し切り替える。そのカットが2000もある。ちなみに9番は403カット。演奏時間は70分だから4200秒、割るとほぼ10秒に1回はカメラを切り替えることになる。

「ベートーベンで倒れて本望」と望んだ岩城さんの願いは叶い、2006年6月に永眠した。インターネット配信では岩城さんに最初で最後の、そして最大にして最高のクラシックコンテンツをプレゼントしてもらったと私はいまでも感謝している。

⇒31日(月)夜・金沢の天気 くもり

さて、その総選挙を振り返る。自民が圧勝したのは、民主が経済対策を重視してこなかったからだ、との論調が目立っている。選挙後に株価が1万円台を回復し、円レートも84円台になったとか、日銀が国債など資産買い入れ基金の10兆円増額を決め、前年比上昇率2%のインフレ目標も次回の決定会合で検討するなど、自民の安倍総裁が求めに「満額回答」で答えたなどのメディアの報道が目立つようになった。

さて、その総選挙を振り返る。自民が圧勝したのは、民主が経済対策を重視してこなかったからだ、との論調が目立っている。選挙後に株価が1万円台を回復し、円レートも84円台になったとか、日銀が国債など資産買い入れ基金の10兆円増額を決め、前年比上昇率2%のインフレ目標も次回の決定会合で検討するなど、自民の安倍総裁が求めに「満額回答」で答えたなどのメディアの報道が目立つようになった。 年末に驚く事件が報じられた。現職の警察官が殺人と放火という前代未聞の罪を犯した。富山県警が22日、警部補で休職中の加野猛容疑者=54歳、富山市=を殺人と現住建造物等放火、死体損壊の疑いで逮捕したと発表した。ただ、続報でも、その殺しの動機が一切伝わってこない。なぜだ。

年末に驚く事件が報じられた。現職の警察官が殺人と放火という前代未聞の罪を犯した。富山県警が22日、警部補で休職中の加野猛容疑者=54歳、富山市=を殺人と現住建造物等放火、死体損壊の疑いで逮捕したと発表した。ただ、続報でも、その殺しの動機が一切伝わってこない。なぜだ。 去年の今頃、気持ちはフィリピンにあった。年賀状で書いた文面はこうだった。「能登の里山里海が国連食糧農業機関の世界農業遺産(GIAHS)に認定されました(昨年6月)。半島の立地を生かした農林漁業の技術や文化、景観が総合的に評価されたものです。世界に12ヵ所あるGIAHS地域とネットワークを築くため、手始めに今月11日から6日間、フィリピンの『イフガオの棚田』に行きます。ささやかながら能登の明日に向けた新たな取り組みになればと思っています。2012年元旦」

去年の今頃、気持ちはフィリピンにあった。年賀状で書いた文面はこうだった。「能登の里山里海が国連食糧農業機関の世界農業遺産(GIAHS)に認定されました(昨年6月)。半島の立地を生かした農林漁業の技術や文化、景観が総合的に評価されたものです。世界に12ヵ所あるGIAHS地域とネットワークを築くため、手始めに今月11日から6日間、フィリピンの『イフガオの棚田』に行きます。ささやかながら能登の明日に向けた新たな取り組みになればと思っています。2012年元旦」 興味が湧いたのは、現地では「田の神」ブルル=写真=の信仰があることだった。イフガオに米づくりをもたらした神様として崇められている。ここで日本では想像できない問題もある。フィリピンは多民族国家だが、9400万人の人口の8割はキリスト教徒だ。16世紀から始まるスペインの植民地化や、20世紀に入ってからのアメリカの支配による欧米化でキリスト教化されていったからだ。しかし、この地に根付くイフガオ族は歴史的にこうしたキリスト教化、地元でよくいわれる「クリスチャニティ(Christianity)」とは距離を置いてきた。コメに木に田んぼに神が宿る「八百万の神」を信じるイフガオ族にとって、キリスト教のような一神教は受け入れ難い。

興味が湧いたのは、現地では「田の神」ブルル=写真=の信仰があることだった。イフガオに米づくりをもたらした神様として崇められている。ここで日本では想像できない問題もある。フィリピンは多民族国家だが、9400万人の人口の8割はキリスト教徒だ。16世紀から始まるスペインの植民地化や、20世紀に入ってからのアメリカの支配による欧米化でキリスト教化されていったからだ。しかし、この地に根付くイフガオ族は歴史的にこうしたキリスト教化、地元でよくいわれる「クリスチャニティ(Christianity)」とは距離を置いてきた。コメに木に田んぼに神が宿る「八百万の神」を信じるイフガオ族にとって、キリスト教のような一神教は受け入れ難い。 シンポジウム参加のため、冬の帯広にやって来た。帯広畜産大学と帯広市が主催する「第5回十勝アグリバイオ産業創出のための人材育成シンポジウム~十勝の『食』を支える人づくり~フードバレーとかちのさらなる前進を目指して~」(1月26日、ホテル日航ノースランド帯広)。シンポジウムの講評をお願いしたいと依頼があり、引き受けた。帯広畜産大学は帯広市と連携して、平成19年度から5年計画で「地域再生のための人材養成」のプログラム「十勝アグリバイオ産業創出のための人材育成事業」を実施している。社会人を対象に、十勝地方で産する農畜産物に付加価値の高い製品を産み出す人材を養成しようと取り組んでいる。今回のシンポジウムはいわばこの5年間のまとめのシンポジウムでもある。帯広市(人口16万)を中心とする十勝地方(19市町村)の農業産出額は北海道全体の4分の1を占め、一戸あたりの農家の平均耕作面積は40㌶に及び、全体でも26万㌶、全国の耕地の5%に相当する。食料自給率は1100%、小麦やスイートコーン、長芋などは全国トップクラスの生産量を誇る。年間2000時間を超える日照時間も強みだ。帯広畜産大学の取り組みはこうした恵まれた環境に甘んじることなく、「さらに十勝の農力を伸ばせ」と人づくりにチカラを注いでいる。

シンポジウム参加のため、冬の帯広にやって来た。帯広畜産大学と帯広市が主催する「第5回十勝アグリバイオ産業創出のための人材育成シンポジウム~十勝の『食』を支える人づくり~フードバレーとかちのさらなる前進を目指して~」(1月26日、ホテル日航ノースランド帯広)。シンポジウムの講評をお願いしたいと依頼があり、引き受けた。帯広畜産大学は帯広市と連携して、平成19年度から5年計画で「地域再生のための人材養成」のプログラム「十勝アグリバイオ産業創出のための人材育成事業」を実施している。社会人を対象に、十勝地方で産する農畜産物に付加価値の高い製品を産み出す人材を養成しようと取り組んでいる。今回のシンポジウムはいわばこの5年間のまとめのシンポジウムでもある。帯広市(人口16万)を中心とする十勝地方(19市町村)の農業産出額は北海道全体の4分の1を占め、一戸あたりの農家の平均耕作面積は40㌶に及び、全体でも26万㌶、全国の耕地の5%に相当する。食料自給率は1100%、小麦やスイートコーン、長芋などは全国トップクラスの生産量を誇る。年間2000時間を超える日照時間も強みだ。帯広畜産大学の取り組みはこうした恵まれた環境に甘んじることなく、「さらに十勝の農力を伸ばせ」と人づくりにチカラを注いでいる。 その年から29年たった2011年は、東日本大震災による被災や外国為替市場での歴史的な円高水準の定着、世界的な景気後退など、日本の経済を圧迫する不安材料がいくつも重なった。当然、投資家の心理も冷え込み、株価を押し下げた。欧州の財政危機の長期化懸念も広がっている。

その年から29年たった2011年は、東日本大震災による被災や外国為替市場での歴史的な円高水準の定着、世界的な景気後退など、日本の経済を圧迫する不安材料がいくつも重なった。当然、投資家の心理も冷え込み、株価を押し下げた。欧州の財政危機の長期化懸念も広がっている。 相当な影響だろう。イタリア経済はギリシャとは比べものにならない、ドイツ、フランスに次ぐユーロ圏3位の経済力を持つ国なのだ。さらにギリシャはすでにデフォルト(破綻)していると見方がある。実際、ギリシャ10年債利回りは30%を超えている。欧州首脳会談では、ギリシャの国債の50%の元本減免されたが、残り50%も支払われるかどうかはもわからない。これが危機感の連鎖をもたらしている。

相当な影響だろう。イタリア経済はギリシャとは比べものにならない、ドイツ、フランスに次ぐユーロ圏3位の経済力を持つ国なのだ。さらにギリシャはすでにデフォルト(破綻)していると見方がある。実際、ギリシャ10年債利回りは30%を超えている。欧州首脳会談では、ギリシャの国債の50%の元本減免されたが、残り50%も支払われるかどうかはもわからない。これが危機感の連鎖をもたらしている。 彼女たちは本国の食の事情を嘆いた。「毒菜」という言葉があるそうだ。姿やカタチはよいが、使用が禁止されている毒性の強い農薬(有機リン系殺虫剤など)を使って栽培された野菜のことを指す。「下水油」というのもある。残飯やどぶの汚水などを処理して精製した油、あるいは劣化した油を処理して見栄えをよくした油で実際に年に何万㌧も出回っていて、最近摘発された。「同年代の若い人たちは屋台の食堂には行かなくなりましたよ。なんだか怖くて」と。中国のゆがんだ「食」をただしていくのはネットで情報を共有し合える若い世代なのかもしれない。

彼女たちは本国の食の事情を嘆いた。「毒菜」という言葉があるそうだ。姿やカタチはよいが、使用が禁止されている毒性の強い農薬(有機リン系殺虫剤など)を使って栽培された野菜のことを指す。「下水油」というのもある。残飯やどぶの汚水などを処理して精製した油、あるいは劣化した油を処理して見栄えをよくした油で実際に年に何万㌧も出回っていて、最近摘発された。「同年代の若い人たちは屋台の食堂には行かなくなりましたよ。なんだか怖くて」と。中国のゆがんだ「食」をただしていくのはネットで情報を共有し合える若い世代なのかもしれない。 今月(12月)22日午後、金沢市内で地デジに関するシンポジウムが開催された。タイトルは「地デジ化のメリットの視聴者及び地域への還元に関するシンポジウム~地デジの特徴を生かした番組づくりの充実、空いた電波の地域のための活用等~」(総務省北陸総合通信局など主催)=写真=。どうしたら「地デジに変わって本当によかった」と視聴者に実感してもらえるか、北陸の電波行政や放送事業に携わる130人が集った。このシンポジウムではパネリストと参加し、いくつか意見や提案を述べさせてもらった。

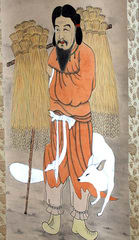

今月(12月)22日午後、金沢市内で地デジに関するシンポジウムが開催された。タイトルは「地デジ化のメリットの視聴者及び地域への還元に関するシンポジウム~地デジの特徴を生かした番組づくりの充実、空いた電波の地域のための活用等~」(総務省北陸総合通信局など主催)=写真=。どうしたら「地デジに変わって本当によかった」と視聴者に実感してもらえるか、北陸の電波行政や放送事業に携わる130人が集った。このシンポジウムではパネリストと参加し、いくつか意見や提案を述べさせてもらった。 粛々と執り行われる儀式。その丁寧さには理由がある。床の間に田の神を描いた掛け軸がある=写真・中=。白いきつねは田の神の遣いだと昔から言い伝えられている。そして田の神は目が不自由だという設定になっている。この家の田の神は、左目が不自由である。別の家では両目が不自由な神もいる。私たちに田んぼの収穫の恵みを与えてくれる神は、稲穂で目を突いてしまい目が不自由なのだから、神が転ばないようにも座敷へと案内をしなさい、並んでいるごちそうが何か分かるように説明しなさい、先人は今に伝えている。「あえのこと」の農耕儀礼は連綿で引き継がれる「里山文化」のシンボルであ

粛々と執り行われる儀式。その丁寧さには理由がある。床の間に田の神を描いた掛け軸がある=写真・中=。白いきつねは田の神の遣いだと昔から言い伝えられている。そして田の神は目が不自由だという設定になっている。この家の田の神は、左目が不自由である。別の家では両目が不自由な神もいる。私たちに田んぼの収穫の恵みを与えてくれる神は、稲穂で目を突いてしまい目が不自由なのだから、神が転ばないようにも座敷へと案内をしなさい、並んでいるごちそうが何か分かるように説明しなさい、先人は今に伝えている。「あえのこと」の農耕儀礼は連綿で引き継がれる「里山文化」のシンボルであ り、国連教育科学文化機関(UNESCO)の無形文化遺産に登録された(2009年9月)

り、国連教育科学文化機関(UNESCO)の無形文化遺産に登録された(2009年9月) 国連食料農業機関(FAO)はことし6月11日、佐渡市と能登半島4市4町を世界重要農業資産システム(GIAHS:Globally Important Agricultural Heritage System)として認定した。中国・北京で開催された世界農業遺産の認証式に立ち会った=写真・下=。

国連食料農業機関(FAO)はことし6月11日、佐渡市と能登半島4市4町を世界重要農業資産システム(GIAHS:Globally Important Agricultural Heritage System)として認定した。中国・北京で開催された世界農業遺産の認証式に立ち会った=写真・下=。