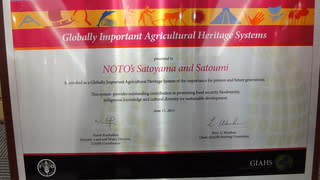

新しく世界農業遺産(GIAHS)サイトとして認定されたのは、「静岡の茶草場農法」(静岡県掛川市など)、「阿蘇の草原と持続的農業」(熊本県)、「国東(くにさき)半島宇佐の農林漁業循環システム」(大分県)、「会稽山の古代中国のトレヤ(カヤの木)」(中国・浙江省紹興市)、「宣化のブドウ栽培の都市農業遺産」(中国・河北省張家口市)、「海抜以下でのクッタナド農業システム」(インド・ケララ州)の6つだった。国連食糧農業機関(FAO、本部ローマ)、日本の農林水産省などが主催した「世界農業遺産国際会議」がことし5月、能登半島・七尾市で開催された=写真=。

世界農業遺産を次世代につなぐプラットフォームとして

国際会議には、FAOトップのグラジアーノ・ダ・シルバ事務局長をはじめ、農林水産省の副大臣など国内外の関係者600人(20ヵ国)が参加した。2年に一度の国際会議では冒頭の新たなサイトの認定だけでなく、「能登コミュニケ(共同声明)」が採択され、「先進国と開発途上国の間の認定地域の結びつきを促進する」ことなどの勧告が出された。

国際会議には、FAOトップのグラジアーノ・ダ・シルバ事務局長をはじめ、農林水産省の副大臣など国内外の関係者600人(20ヵ国)が参加した。2年に一度の国際会議では冒頭の新たなサイトの認定だけでなく、「能登コミュニケ(共同声明)」が採択され、「先進国と開発途上国の間の認定地域の結びつきを促進する」ことなどの勧告が出された。

このコミュニケを今後の能登にどう活かせばよいのか。「能登の里山里海」のGIAHSサイト認定(2011年6月)は、いわば、能登の暮らしそのものが国際的に高く評価されたということであり、能登地域の住民や自治体にとって大きな自信となっている。今回の世界農業遺産国際会議の成功は、その自信をさらに深めることとなり、その結果、能登地域では、世界農業遺産に対する地域住民や自治体の関心や、認定を活用した地域づくりへの機運や意欲が高まりを見せている。このチャンスを活かし、もう一歩踏み込んで、「能登の里山里海」を世界に発信できないか、金沢大学里山里海プロジェクトの代表、中村浩二教授と思案をめぐらしていた。

アイデアがもたらされたのはことし5月上旬だった。JICA国際協力機構の北陸支部からの「草の根技術協力事業(地域経済活性化特別枠)」の案件だった。この事業は、地方自治体やNGO、大学、公益法人などの団体による、開発途上国の地域住民を対象とした技術協力を、JICAが政府開発援助(ODA)の一環として実施している。ここでいう「技術協力」とは、人を介した協力を通じて、知識・技術や経験・制度などを移転することを指している。これが我々の腑に落ちた。

金沢大学の里山里海プロジェクトが能登で実施している「能登里山里海マイスター」育成プログラムは人材養成、つまり社会人教育プログラムなのだ。これを7年続け、これまで84人が巣立っている。次なる目標を、国際的な視点を持ちながら地域の直面する課題解決に取り組むグローカル(グローバル+ローカル)な人材の育成に置いている。

このノウハウ移出を同じ世界農業遺産であり、世界文化遺産(ユネスコ登録)でもあるフィリピン・ルソン島のイフガオ棚田で実施できないか。実は、これはフィリピン大学の教授たちから請われていたことでもある。1月に同大の教授2人を能登に招き、里山マイスターの修了生たちと意見交換してもらった。自然と共生(生物多様性)の視点、地域におけるビジネスを実践している彼らの話に熱心に耳を傾けていた。この後、「この人材養成プログラムをぜひイフガオでやってもらえないだろうか」とオファーがあった。若者の農業離れが進むイフガオで、世界遺産の国際価値を活かして未来につなげる若者の人材教育が必要だと痛感した、という。

能登とイフガオで人材養成プログラムを実施することの意味は、相互交流や技術協力、学術交流などさまざまにリンクする。世界農業遺産を次世代につなぐプラットフォームにできないか、ついそこまで期待を膨らませてしまった。5月30日、世界農業遺産国際会議の現地視察で同席させていただいた農林水産省の審議官にこの「夢」をこぼした。すると、同省の海外技術協力官の方を紹介いただき、アドバイスもいただいた。その後、6月25日に提案者が石川県、実施者が金沢大学という協力の枠組みで、「世界農業遺産(GIAHS)イフガオの棚田の持続的発展のための人材養成プログラムの構築支援事業」の申請にこぎつけた。9月上旬に内定の知らせがあった。

いくつかの意味付けがあると考えている。大きくは国際会議のコミュニケの履行だろう。さらに、地域のグローバル人材の育成も含んでいる。国際的なネットワークづくりの端緒をつかんで、能登地域の活性化をはかることにもなる。「能登の里山里海」の豊かな価値を地域住民自身が評価し、夢ある未来を描き、地域の課題に取り組むマインドの醸成につなげ、世界につながる魅力ある地域の創造により、若者の都市部への流出を防ぎ、都市部からの移住の促進につなげていく。また将来、本事業が育成する人材が中心となり、自然と共生し、持続可能な社会モデルを実現し、世界へ発信する「国際協力交流センター」の機能が能登に生み出されることを期待したい。夢はさらに膨らむ。

⇒29日(日)午前・金沢の天気 はれ

一方で、「安倍総理や現役閣僚の靖国神社参拝が、中国や韓国の反発を招いていますが、靖国問題をどう思いますか」という質問には、回答した125人のうち、「戦争犠牲者を弔うのは当然」など肯定的と判断される意見が73件、「他国を刺激するので参拝すべきでない」など否定的とみられる意見の20件を上回った。「亡くなった人をお参りして周囲が騒ぐのはおかしい。でも他国の反応は想像がつくので考えて行動すべきだ」など中立的と判断される意見は19件あった。以上の数字だけでを読めば、大方の学生たちは日本にいろいろと干渉する隣国に随分と不快感を持っているようにも思える。

一方で、「安倍総理や現役閣僚の靖国神社参拝が、中国や韓国の反発を招いていますが、靖国問題をどう思いますか」という質問には、回答した125人のうち、「戦争犠牲者を弔うのは当然」など肯定的と判断される意見が73件、「他国を刺激するので参拝すべきでない」など否定的とみられる意見の20件を上回った。「亡くなった人をお参りして周囲が騒ぐのはおかしい。でも他国の反応は想像がつくので考えて行動すべきだ」など中立的と判断される意見は19件あった。以上の数字だけでを読めば、大方の学生たちは日本にいろいろと干渉する隣国に随分と不快感を持っているようにも思える。 ことし1年の世情のニュースで衝撃だったのは、年の瀬の予期せぬ衆院選挙が。安倍内閣の支持率が下がっていたこのタイミングで、消費税増税の延期を国民に問うというシナリオで描かれた選挙だった。自民単独で290議席を確保した。民主党がアベノミクス(安倍政権の経済政策)の破たんを訴えたが、代案が見えてこないので国民は現政権をある意味で冷静に支持したのだろう。ただし、投票率は戦後最低に下がり52%だった。

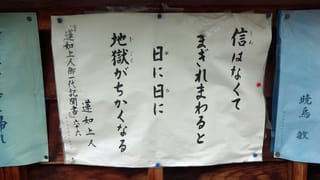

ことし1年の世情のニュースで衝撃だったのは、年の瀬の予期せぬ衆院選挙が。安倍内閣の支持率が下がっていたこのタイミングで、消費税増税の延期を国民に問うというシナリオで描かれた選挙だった。自民単独で290議席を確保した。民主党がアベノミクス(安倍政権の経済政策)の破たんを訴えたが、代案が見えてこないので国民は現政権をある意味で冷静に支持したのだろう。ただし、投票率は戦後最低に下がり52%だった。 た。「信はなくて まぎれまわると 日に日に地獄がちかくなる」と=写真=。「蓮如上人」とあるので、室町時代に浄土真宗を全国に広めたとされる高僧のありがたい言葉だ。

た。「信はなくて まぎれまわると 日に日に地獄がちかくなる」と=写真=。「蓮如上人」とあるので、室町時代に浄土真宗を全国に広めたとされる高僧のありがたい言葉だ。

ことし1年はある意味で能登が注目された1年だった。3月31に能登有料道路が「のと里山海道」=写真=として無料化した。全長83㌔は信号機もなく、料金所という停止のバリアもなくなり、時速80㌔での走りは爽快である。ただこの無料化に関しては経緯がある。1982年の全線開通以降、1990年から石川県道路公社が道路を管理。総事業費625億円のうち、県から同公社への貸付金のうち未償還分の135億円を県が債権放棄するかたちで、無料化が実現した。つまり、116万県民が1人当たり1万1600円ほど負担したのである。

ことし1年はある意味で能登が注目された1年だった。3月31に能登有料道路が「のと里山海道」=写真=として無料化した。全長83㌔は信号機もなく、料金所という停止のバリアもなくなり、時速80㌔での走りは爽快である。ただこの無料化に関しては経緯がある。1982年の全線開通以降、1990年から石川県道路公社が道路を管理。総事業費625億円のうち、県から同公社への貸付金のうち未償還分の135億円を県が債権放棄するかたちで、無料化が実現した。つまり、116万県民が1人当たり1万1600円ほど負担したのである。

国際会議には、FAOトップのグラジアーノ・ダ・シルバ事務局長をはじめ、農林水産省の副大臣など国内外の関係者600人(20ヵ国)が参加した。2年に一度の国際会議では冒頭の新たなサイトの認定だけでなく、「能登コミュニケ(共同声明)」が採択され、「先進国と開発途上国の間の認定地域の結びつきを促進する」ことなどの勧告が出された。

国際会議には、FAOトップのグラジアーノ・ダ・シルバ事務局長をはじめ、農林水産省の副大臣など国内外の関係者600人(20ヵ国)が参加した。2年に一度の国際会議では冒頭の新たなサイトの認定だけでなく、「能登コミュニケ(共同声明)」が採択され、「先進国と開発途上国の間の認定地域の結びつきを促進する」ことなどの勧告が出された。 寒波が来て、28日は金沢の自宅周辺でも5㌢ほどの積雪となった。その晴れ間には雪を頂いた松の木が青空に映えて晴れ晴れとした気分にさせてくれる=写真=。2013年を振り返れば、自身のこと、家族のこと、地域のこと、政治のこと、経済のこと、外交のこと、実にいろいろな展開があった。忘れないうちに書き留めておきたい。「2013備忘録」をシリーズで。

寒波が来て、28日は金沢の自宅周辺でも5㌢ほどの積雪となった。その晴れ間には雪を頂いた松の木が青空に映えて晴れ晴れとした気分にさせてくれる=写真=。2013年を振り返れば、自身のこと、家族のこと、地域のこと、政治のこと、経済のこと、外交のこと、実にいろいろな展開があった。忘れないうちに書き留めておきたい。「2013備忘録」をシリーズで。

がついた。狭い入り江で両サイドでうっそうと木々で囲まれている。辺りは昼でも暗い。

がついた。狭い入り江で両サイドでうっそうと木々で囲まれている。辺りは昼でも暗い。

P10)は名古屋市で開催された。石川でのクロージングイベントは締め括りであり、2011年の国際森林年への橋渡しのイベントでもあった=写真・上=。COP10では「SATOYAMAイニシアティブ」が採択され、里山が国際用語として認知された。そして、能登半島がSATOYAMAのエクスカーション(視察旅行)の公認コースになった。

P10)は名古屋市で開催された。石川でのクロージングイベントは締め括りであり、2011年の国際森林年への橋渡しのイベントでもあった=写真・上=。COP10では「SATOYAMAイニシアティブ」が採択され、里山が国際用語として認知された。そして、能登半島がSATOYAMAのエクスカーション(視察旅行)の公認コースになった。 いしかわ・かなざわオペレーティング・ユニットのあん・まくどなるど所長が案内役となって、FAOのパルビス・クーハフカンGIAHS事務局長が能登を視察に訪れた。金沢大学の「能登里山マイスター」養成プログラムの取り組みを案内してほしいと依頼があり、里山と里海の景観が広がる金沢大学能登学舎(珠洲市)や輪島市金蔵(かなくら)地区を回り、古いたたずまいの農家レストランで昼食をご相伴させていただいた。パルビス氏は里山マイスターの授業で取り組んでいる水田での生物多様性実習について説明を受け、能登の田んぼで採集され昆虫の標本を食い入るように見ていたのが印象的だった=写真・中=。この翌日(6月5日)、国連大学の武内和彦副学長(東京大学教授)やパルビス氏、あん所長、中村浩二金沢大学教授、農林水産省北陸農政局の角田豊局長が出席して「里山とGIAHS」をテーマに金沢市文化ホールでワークショップが開催された。この視察とワークショップがGIAHSへのキックオフであり、1年後にGIAHS認定にこぎつけた。

いしかわ・かなざわオペレーティング・ユニットのあん・まくどなるど所長が案内役となって、FAOのパルビス・クーハフカンGIAHS事務局長が能登を視察に訪れた。金沢大学の「能登里山マイスター」養成プログラムの取り組みを案内してほしいと依頼があり、里山と里海の景観が広がる金沢大学能登学舎(珠洲市)や輪島市金蔵(かなくら)地区を回り、古いたたずまいの農家レストランで昼食をご相伴させていただいた。パルビス氏は里山マイスターの授業で取り組んでいる水田での生物多様性実習について説明を受け、能登の田んぼで採集され昆虫の標本を食い入るように見ていたのが印象的だった=写真・中=。この翌日(6月5日)、国連大学の武内和彦副学長(東京大学教授)やパルビス氏、あん所長、中村浩二金沢大学教授、農林水産省北陸農政局の角田豊局長が出席して「里山とGIAHS」をテーマに金沢市文化ホールでワークショップが開催された。この視察とワークショップがGIAHSへのキックオフであり、1年後にGIAHS認定にこぎつけた。 登の里山里海」と佐渡市の「トキと共生する佐渡の里山」のほか、インド・カシミールと中国・貴州省従江の農村の代表にそれぞれ認定書が授与された。同日の夜の懇親会はまるで「世界民謡大会」の様相を呈していた。ホスト国の中国ハニ族の人たちがステージに上がり土地の民謡を歌うと、続いて能登半島・七尾市から武元文平市長に随行してきた市職員が祝い歌「七尾まだら」を披露した。武元氏もステージに上がり手拍子を打った。朗々としたその歌はどこか懐かしい響きがした。そして、ケニア・マサイ族、ナイジェリアの参加者が続々とステージに上がり土地の歌を披露したのだ。最後に佐渡市の高野宏一郎市長が「佐渡おけさ」を歌い、市職員2人が踊り、ステージを締めくくった。会場は盛り上がった。その後、ハニ族の参加者代表が武元氏の元に駆け寄ってきて、「気持ちが通じ合いますね」と握手を求めた。

登の里山里海」と佐渡市の「トキと共生する佐渡の里山」のほか、インド・カシミールと中国・貴州省従江の農村の代表にそれぞれ認定書が授与された。同日の夜の懇親会はまるで「世界民謡大会」の様相を呈していた。ホスト国の中国ハニ族の人たちがステージに上がり土地の民謡を歌うと、続いて能登半島・七尾市から武元文平市長に随行してきた市職員が祝い歌「七尾まだら」を披露した。武元氏もステージに上がり手拍子を打った。朗々としたその歌はどこか懐かしい響きがした。そして、ケニア・マサイ族、ナイジェリアの参加者が続々とステージに上がり土地の歌を披露したのだ。最後に佐渡市の高野宏一郎市長が「佐渡おけさ」を歌い、市職員2人が踊り、ステージを締めくくった。会場は盛り上がった。その後、ハニ族の参加者代表が武元氏の元に駆け寄ってきて、「気持ちが通じ合いますね」と握手を求めた。 連携協定」(2007年7月13日)を結び=写真・上=、同年10月に「能登里山マイスター」養成プログラムの開講にこぎ着けた。過疎地で大学できること、それは人材養成、あるいは人材開発しかないという中村浩二教授を中心としたチームのアイデアだった。というより、大学の教員・スタッフができることは地域のニーズに応じたカリキュラムをつくり、教育を施す、これしかないのである。

連携協定」(2007年7月13日)を結び=写真・上=、同年10月に「能登里山マイスター」養成プログラムの開講にこぎ着けた。過疎地で大学できること、それは人材養成、あるいは人材開発しかないという中村浩二教授を中心としたチームのアイデアだった。というより、大学の教員・スタッフができることは地域のニーズに応じたカリキュラムをつくり、教育を施す、これしかないのである。 的に診断した「ミレニアム生態系評価」(MA)を公表しており、その後、世界各域でサブグローバル評価が実施され、JSSAは日本初のサブグローバル評価として注目されていた。石川県はその調査拠点の一つでもあった。

的に診断した「ミレニアム生態系評価」(MA)を公表しており、その後、世界各域でサブグローバル評価が実施され、JSSAは日本初のサブグローバル評価として注目されていた。石川県はその調査拠点の一つでもあった。 し、森林環境税の創設による森林整備、条例の制定、景観の面からの保全など様々な取り組みを展開していくと述べた。同時通訳を介してジョグラフ氏は知事のスピーチに聞き入っていた。ジョグラフ氏の能登視察はその4ヵ月後に実現した。

し、森林環境税の創設による森林整備、条例の制定、景観の面からの保全など様々な取り組みを展開していくと述べた。同時通訳を介してジョグラフ氏は知事のスピーチに聞き入っていた。ジョグラフ氏の能登視察はその4ヵ月後に実現した。 先にこのブログで紹介した、能登有料道路が

先にこのブログで紹介した、能登有料道路が