★2016 ミサ・ソレニムス‐続々

先ほど2016年最後の取引となる日の東京株式市場で日経平均株価が大引けとなった。終値は前日に比べ30円77銭安の1万9114円37銭。12月に入り、「トランプ効果」を期待して、2万円突破かなどと言われていたが、やはり相場は相場だ。

最近のニュースで、いろいろ数字が気になった。というよりショックだったのが、厚生労働省が発表した統計だ。2016年に国内で生まれた日本人の子どもの数は98万1000人で過去最低で、統計を取り始めた1899年以降初めて100万人を割り込む見通し、と。これにともなって、死亡数が出生数を上回る自然減は10年連続となり、人口減に歯止めがかからない。

いつの間にか恐ろしい数字が飛び交っている

さらに数字を拾っていくと、日本は年間に30万人ずつ人口が減っている。この減り方は、出生数の減と高齢化の増で今後は50万人、60万人と減少幅は大きくなっていくことにな る。現在の鳥取県(57万人)、島根県(69万人)、高知県(73万人)くらいの人口分が年に一つずつ消滅していくことになるだろう。そうなると、次世代の地域を誰が支えるのか、国民一人ひとりの負担額は大きくなってくる。では、移民政策を推し進めるのか。移民が流入するヨーロップの混乱ぶりを見ていると、簡単に移民政策をと主張することもできない。では、座して死を待つのか、新年をまえに何とも暗く重苦しい気分になってくる。

る。現在の鳥取県(57万人)、島根県(69万人)、高知県(73万人)くらいの人口分が年に一つずつ消滅していくことになるだろう。そうなると、次世代の地域を誰が支えるのか、国民一人ひとりの負担額は大きくなってくる。では、移民政策を推し進めるのか。移民が流入するヨーロップの混乱ぶりを見ていると、簡単に移民政策をと主張することもできない。では、座して死を待つのか、新年をまえに何とも暗く重苦しい気分になってくる。

とんでもない数字が飛び交った。経済産業省が、東京電力福島第一原子力発電所の賠償や廃炉費用の合計が20兆円を超えると試算しているという。11兆円としてきたこれまでの想定の2倍に膨らんでいるのだ。福島第一原発の事故の賠償や廃炉などにかかる費用が20兆円を超える規模に膨らむ見込みであることが分かった。当初の見込みでは賠償は5兆4000億円、除染は2兆5000億円、廃炉は2兆円で約11兆円。それが、新たな試算では賠償は対象が増えて8兆円、除染は長期化により4兆円から5兆円に膨らみ20兆円を超えたのだ。増加分を誰が負担するか。原則的には、東京電力だが、一部は電気料金に上乗せされる見通しだという。

福島原発事故を受けて、多くの国民は原発に否定的な眼差しを向けるようになった。鹿児島県知事選(7月10日)や新潟県知事選(10月16日)の結果でもそれが如実に表れている。しかし、政府は、原発に依存するエネルギー政策を維持しており、2030年度には全発電に占める原発の割合を20-22%にするという目標も打ち出している。今後新たに原発を建設しないとこの目標は達成できないとも言われている。

原発の運転で生じるプルトニウムもたまり続けている。すでに国内外に50トンのプルトニウムがある。プルトニウムは原爆の材料にもなる危険な物質だが、原発で使う核燃料の材料にもなるという理由から政府はプルトニウムを増やす施設の建設を続けていく方針だ。北欧ではプルトニウムを地下数百㍍に埋める仕組みを実現させようとしている。仮に処分できたとしても、無害化まで10万年かかるようだ。人間がとうてい責任を負えないようなとんでもない数字が飛び交っている。

⇒30日(金)夕・金沢の天気 くもり

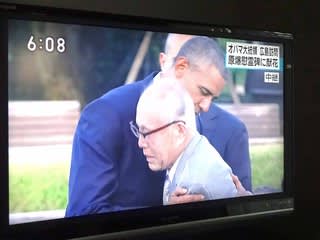

真珠湾攻撃から75年、安倍総理がアメリカのオバマ大統領とともにハワイの地・パールハーバーを訪れ、かつて攻撃した側と攻撃された側の国の首脳がそろって慰霊した。日本のマスメディアは「謝罪はせず」という見出しをあえて立てて、この慰霊の様子を報じた=写真=。5月にオバマ氏が広島を訪問したときと同じように、安倍総理も謝罪に関することは口にしなかった。では、日本の総理の真珠湾訪問は、アメリカ、日本の両国民にどのように映ったのだろうか。

真珠湾攻撃から75年、安倍総理がアメリカのオバマ大統領とともにハワイの地・パールハーバーを訪れ、かつて攻撃した側と攻撃された側の国の首脳がそろって慰霊した。日本のマスメディアは「謝罪はせず」という見出しをあえて立てて、この慰霊の様子を報じた=写真=。5月にオバマ氏が広島を訪問したときと同じように、安倍総理も謝罪に関することは口にしなかった。では、日本の総理の真珠湾訪問は、アメリカ、日本の両国民にどのように映ったのだろうか。 仰、移動とへと進んでいく。アメリカ社会では、こうした共通価値の創造を政治・社会における規範(ポリティカル・コレクトネス=Political Correctness)と呼んで、自由と平等に基づく文化的多様性を標榜してきた。

仰、移動とへと進んでいく。アメリカ社会では、こうした共通価値の創造を政治・社会における規範(ポリティカル・コレクトネス=Political Correctness)と呼んで、自由と平等に基づく文化的多様性を標榜してきた。 路(片側1車線、13㌔)は慢性的な交通渋滞になっている。さらに、今回の噴火で渋滞に拍車がかかっている、という。プロの運転手にそこまで言われると、無理強いもできない。「それでは益城(ましき)町へ行ってほしい」と方針を変えたのだった。

路(片側1車線、13㌔)は慢性的な交通渋滞になっている。さらに、今回の噴火で渋滞に拍車がかかっている、という。プロの運転手にそこまで言われると、無理強いもできない。「それでは益城(ましき)町へ行ってほしい」と方針を変えたのだった。 英虞湾を望む風景はまさに、人の営みと自然が織りなす里山里海の絶景だった。真珠やカキの養殖イカダが湾の入り組みに浮かぶ。昭和26年(1951)11月にこの地を訪れた当時の昭和天皇は「色づきし さるとりいばら そよごの実 目にうつくしき この賢島」と歌にされた。晩秋に赤く熟した実をつけたサルトリイバラ(ユリ科)とソヨゴ(モチノキ科)が英虞湾の空と海に映えて心を和ませたのだろう。昭和天皇はその後も4回この地を訪れている。歌碑は志摩観光ホテルの敷地にある。その少し離れた横に俳人・山口誓子の句碑もある。「高き屋に 志摩の横崎 雲の峯」。ホテルの屋上から湾を眺めた誓子は志摩半島かかる雲のパノラマの壮大な景色をそう詠んだ。志摩観光ホテルはサミット会場となった。各国首脳はこの景色を臨んで何を思ったのだろうか。

英虞湾を望む風景はまさに、人の営みと自然が織りなす里山里海の絶景だった。真珠やカキの養殖イカダが湾の入り組みに浮かぶ。昭和26年(1951)11月にこの地を訪れた当時の昭和天皇は「色づきし さるとりいばら そよごの実 目にうつくしき この賢島」と歌にされた。晩秋に赤く熟した実をつけたサルトリイバラ(ユリ科)とソヨゴ(モチノキ科)が英虞湾の空と海に映えて心を和ませたのだろう。昭和天皇はその後も4回この地を訪れている。歌碑は志摩観光ホテルの敷地にある。その少し離れた横に俳人・山口誓子の句碑もある。「高き屋に 志摩の横崎 雲の峯」。ホテルの屋上から湾を眺めた誓子は志摩半島かかる雲のパノラマの壮大な景色をそう詠んだ。志摩観光ホテルはサミット会場となった。各国首脳はこの景色を臨んで何を思ったのだろうか。 会談も行うという。総理は「二度と戦争の惨禍を繰り返してはならないという未来に向けた決意を示したい」と首相官邸で記者団に語っていた。謝罪ではなく、あくまでも未来志向なのだ。

会談も行うという。総理は「二度と戦争の惨禍を繰り返してはならないという未来に向けた決意を示したい」と首相官邸で記者団に語っていた。謝罪ではなく、あくまでも未来志向なのだ。 庭に無数の穴を開け、ハチがブンブンと音をたてている=写真=。調べてみると、地面に穴を掘るハチのうち、黒くて細長い体つきをしているのがジガバチやアナバチの仲間。地下に巣を作るスズメバチは、少しズングリとした体型とある。やっかいなスズメバチかと思い、観察してみると体系はスリムなので、ジガバチやアナバチではないだろうか。

庭に無数の穴を開け、ハチがブンブンと音をたてている=写真=。調べてみると、地面に穴を掘るハチのうち、黒くて細長い体つきをしているのがジガバチやアナバチの仲間。地下に巣を作るスズメバチは、少しズングリとした体型とある。やっかいなスズメバチかと思い、観察してみると体系はスリムなので、ジガバチやアナバチではないだろうか。

じられていた。我が家でいま咲き誇っているのはドクダミの花、それもヤエドクダミだ=写真=。

じられていた。我が家でいま咲き誇っているのはドクダミの花、それもヤエドクダミだ=写真=。

かつて鳥羽では真珠養殖にとって、海女はなくてはならない存在だった。海底に潜ってアコヤ貝を採取し、核入れした貝を再び海底に戻す作業が仕事だった。赤潮の襲来や台風の時には、貝を安全な場所に移す作業に従事した。海女の潜水技術がなければ御木本幸吉の養殖真珠の成功はありえなかった。現在は養殖技術が発達し、海女の作業の必要性はなくなったが、ミキモト真珠島では伝統的な海女の潜水作業が1時間ごとに実演されている=写真=。単なるショーではなく、「真珠養殖の功労者」を記念するイベントとして紹介している。

かつて鳥羽では真珠養殖にとって、海女はなくてはならない存在だった。海底に潜ってアコヤ貝を採取し、核入れした貝を再び海底に戻す作業が仕事だった。赤潮の襲来や台風の時には、貝を安全な場所に移す作業に従事した。海女の潜水技術がなければ御木本幸吉の養殖真珠の成功はありえなかった。現在は養殖技術が発達し、海女の作業の必要性はなくなったが、ミキモト真珠島では伝統的な海女の潜水作業が1時間ごとに実演されている=写真=。単なるショーではなく、「真珠養殖の功労者」を記念するイベントとして紹介している。 マリーゴールドなど使って、赤や青、黄色など花の色分けでサミット参加国の国旗をあしらった花壇が設置されている。随分と工夫を重ねたディスプレイだと感心する。花でサミットの成功を祈念する地域の人たちの意気込みが伝わってくる。

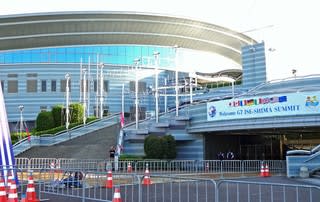

マリーゴールドなど使って、赤や青、黄色など花の色分けでサミット参加国の国旗をあしらった花壇が設置されている。随分と工夫を重ねたディスプレイだと感心する。花でサミットの成功を祈念する地域の人たちの意気込みが伝わってくる。 ディアセンターがある。野次馬根性で会場を見学してみたいと現地を訪れたが、入口で丁重に断わられた。確かにまだ工事中なので関係者以外の立ち入りは難しい。本館メインアリーナでは、テレビなど映像メディア向けのブースが120も準備される。サブアリーナでは記者の共用作業スペースとして800席の設ける準備が進んでいる。サンアリーナ南側では仮設の別館が設けられ、新聞や雑誌など国内メディアの記者たちの作業場となる。別館ではビュッフェ形式のダイニングスペースが設けられる。ざっと5000人のメディア関係者の参加が予想されている。伊勢志摩からどのようなニュースが世界に発信されるのか楽しみが増えた。

ディアセンターがある。野次馬根性で会場を見学してみたいと現地を訪れたが、入口で丁重に断わられた。確かにまだ工事中なので関係者以外の立ち入りは難しい。本館メインアリーナでは、テレビなど映像メディア向けのブースが120も準備される。サブアリーナでは記者の共用作業スペースとして800席の設ける準備が進んでいる。サンアリーナ南側では仮設の別館が設けられ、新聞や雑誌など国内メディアの記者たちの作業場となる。別館ではビュッフェ形式のダイニングスペースが設けられる。ざっと5000人のメディア関係者の参加が予想されている。伊勢志摩からどのようなニュースが世界に発信されるのか楽しみが増えた。 設や広場の看板を見渡すと、すべてが日本語と英語の表記、ガイドでもショッピングでも店員スタッフが英語で対応している。様子を見る限り、スタッフの対応は下から目線でも上から目線でもない。客と正面から向きあって、丁寧に商品説明をしている。

設や広場の看板を見渡すと、すべてが日本語と英語の表記、ガイドでもショッピングでも店員スタッフが英語で対応している。様子を見る限り、スタッフの対応は下から目線でも上から目線でもない。客と正面から向きあって、丁寧に商品説明をしている。 2日目は伊勢神宮の内宮(ないくう)=写真・上=と外宮(げくう)を訪れた。いにしえより「お伊勢さん参り」は日本人の心をつかんで離さなかった聖地巡礼の場だ。おそらく我が家の遠い先祖たちも参拝しただろうと想像すると緊張感も湧いてくる。

2日目は伊勢神宮の内宮(ないくう)=写真・上=と外宮(げくう)を訪れた。いにしえより「お伊勢さん参り」は日本人の心をつかんで離さなかった聖地巡礼の場だ。おそらく我が家の遠い先祖たちも参拝しただろうと想像すると緊張感も湧いてくる。

を起こし日本を守ったとして「昇格」したとのこと。神様にも論功行賞があって面白い。

を起こし日本を守ったとして「昇格」したとのこと。神様にも論功行賞があって面白い。