★ベトナム「戦地」巡礼-下

25日はサイゴン市内を巡った。気温30度で蒸し暑く、ハノイと比べるとサイゴンは北海道と九州くらいの気温差があるかもしれない。現地でバンをチャーターし、日本語が堪能な男性ガイドが案内してくれた。気になることがあった。ガイド氏は「サイゴンでは・・」「それはサイゴンの・・・」といった言い方をする。サイゴンはホーチミンと市名が変更されたはず。それがいまだに「サイゴン」なのだ。

悲喜こもごもサイゴンでの捕虜生活

あのベトナム戦争では、アメリカとサイゴン政権、北ベトナムと南ベトナム解放民族戦線が戦い、北ベトナムがアメリカを相手に世界史に残る戦争を繰り広げ、統一を果たした。サイゴンからホーチミンへの市の改名は1975年5月だった。40年余りもたって、まだサイゴンとは。ガイド氏の解説ではいくつか理由がある。

一つは、読みの問題。ホーチミンはもともとベトナム革命を指導した建国の父である指導者、ホー・チ・ミンに由来する。そこで、市名と人名が混同しないように市名を語る場合は「カイフォ・ホー・チ・ミン」(ホーチミン市)と言う。長いのだ。それに比べ「サイ・ゴン」は言いやすく、短い。2つめは、ハノイとサイゴンの文化などを語る際、ハノイの人は「サイゴン人は甘党だ」といった言い方をする。サイゴンの人は「ハノイ人は辛党だ」と返す。こうした文化比較の中では「ホーチミン人は・・・」などの言い方はしない。3つめが少々複雑だ。市場開放政策でサイゴンの経済は活気に満ちている。「もし、アメリカと組んだままだったらサイゴンはもっと発展していたに違いない」などと、ハノイとの経済比較で語られる。こういった語り合いの中では「カイフォ・ホー・チ・ミン」は出てこない。

一つは、読みの問題。ホーチミンはもともとベトナム革命を指導した建国の父である指導者、ホー・チ・ミンに由来する。そこで、市名と人名が混同しないように市名を語る場合は「カイフォ・ホー・チ・ミン」(ホーチミン市)と言う。長いのだ。それに比べ「サイ・ゴン」は言いやすく、短い。2つめは、ハノイとサイゴンの文化などを語る際、ハノイの人は「サイゴン人は甘党だ」といった言い方をする。サイゴンの人は「ハノイ人は辛党だ」と返す。こうした文化比較の中では「ホーチミン人は・・・」などの言い方はしない。3つめが少々複雑だ。市場開放政策でサイゴンの経済は活気に満ちている。「もし、アメリカと組んだままだったらサイゴンはもっと発展していたに違いない」などと、ハノイとの経済比較で語られる。こういった語り合いの中では「カイフォ・ホー・チ・ミン」は出てこない。

午前中、市内のラジオ局に向かった。街路樹の下のことろどころにニトベギクが黄色い花をつけている。父の部隊は敗戦の報をカンボジアとの国境の町、ロクニンで聞き、その後サイゴンで翌年5月まで捕虜生活を送った。捕虜収容所があった場所がかつての「無線台敷地」、現在のラジオ局の周辺だった。生活ぶりは「捕虜生活は意外と寛大で監視兵すらおらず、食事も大隊独自の自炊で、外出できる平常の兵営生活であった」(冊子『中隊誌(戦歴とあゆみ)』)。無線台敷地の周囲で畑をつくり、近くの川で魚を釣りながら、戦闘のない日常を楽しんでいたようだ。

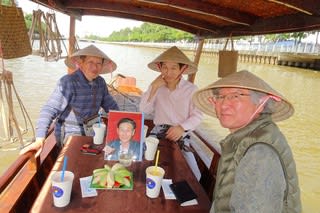

ラジオ局の近くを流れるのはティ・ゲー川。生前父から見せてもらった捕虜生活の写真が数枚あり、その一枚がこの川で魚釣りをしている写真だった。兄弟で川の遊覧船に乗った=写真=。ゆったりとした川の流れ、川面を走る風が顔をなでるように心地よい。父の捕虜生活の様子が思い浮かぶ。

1946年5月に日本への帰還が迫ったころ、事件が起きる。中隊の少尉ら3名が、ベトナム解放のゲリラ部隊に参加した兵士たちに帰順を呼びかけに出かけたまま全員帰らぬ人となった。中隊では「ミイラ取りがミイラになった」と諦めムードの中、5月2日にサイゴン港で帰還の船に乗り込んだ。乗船の際は、一人一人が名前を大声で名乗りタラップを上った。地元民に危害を加えた者がいないか、民衆が見守る中、「首実験」が行われたのだ。父が所属した部隊では「戦犯者」はいなかった。

かつて父から聞いた話だが、別の部隊では軍属として働いていた地元民にゴボウの煮つけを出したことがある炊事兵が、乗船の際に「あいつはオレらに木の根っこを食わせた」と地元民が叫び、イギリス軍によりタラップから引きづリ降ろされた。そう語る父の残念そうな顔を今でも覚えている。我々兄弟のベトナム巡礼の旅はこの港で締めくくった。当日夕方に飛行機でハイノに戻り、26日帰国の途に就いた。

父は同月13日に鹿児島に上陸。ここで復員が完結し部隊は検疫を済ませた後に解散した。画才を磨こうと横浜の看板店に一時勤めたが、能登半島に戻り結婚。1949年に兄が、私は54年に、そして弟は58年に生まれた。

⇒26日(日)午後・羽田空港の天気 はれ

このころから部隊を逃亡する兵士が続出した。その多くは、ベトナムの解放をスローガンに掲げる現地のゲリラ組織に加わり、再植民地化をもくろむフランス軍との戦いに加わった。中にはベトナム独立同盟(ベトミン)の解放軍の中核として作戦を指揮する同僚もいた、と『中隊誌』には記されている。

このころから部隊を逃亡する兵士が続出した。その多くは、ベトナムの解放をスローガンに掲げる現地のゲリラ組織に加わり、再植民地化をもくろむフランス軍との戦いに加わった。中にはベトナム独立同盟(ベトミン)の解放軍の中核として作戦を指揮する同僚もいた、と『中隊誌』には記されている。 機内ではシートのモニターで映画を自由に見ることができた。リストを見て、ことし6月に封切りの映画『花戦さ(はないくさ)』があったので、機内サービスの赤ワインを片手に鑑賞した。物語は、京の花僧、池坊専好が時の覇者、織田信長のために花を生けに岐阜城に行くところから始まる。信長は専好の活けた松を気に入るが、その時、松の枝が重さに耐え切れず継ぎ目が折れるハプニングが。従者たちは信長の怒りを恐れて言葉を失うが、豊臣秀吉が「扇ひとつで松を落とすとは、神業」と機転で信長をたたえてその場を治める。狂言師の野村萬斎が主演で、その仕草や笑いの表情が時代劇にはそぐわない感じもするが、個性がにじんで面白い。

機内ではシートのモニターで映画を自由に見ることができた。リストを見て、ことし6月に封切りの映画『花戦さ(はないくさ)』があったので、機内サービスの赤ワインを片手に鑑賞した。物語は、京の花僧、池坊専好が時の覇者、織田信長のために花を生けに岐阜城に行くところから始まる。信長は専好の活けた松を気に入るが、その時、松の枝が重さに耐え切れず継ぎ目が折れるハプニングが。従者たちは信長の怒りを恐れて言葉を失うが、豊臣秀吉が「扇ひとつで松を落とすとは、神業」と機転で信長をたたえてその場を治める。狂言師の野村萬斎が主演で、その仕草や笑いの表情が時代劇にはそぐわない感じもするが、個性がにじんで面白い。 「あれは花市場ですよ。夜に花の市場が開かれるのです。ベトナム人は花が大好きです。そう、ベトナム航空のロゴマークは蓮(はす)の花をデザインしたものですよ」と得意げに話した。

「あれは花市場ですよ。夜に花の市場が開かれるのです。ベトナム人は花が大好きです。そう、ベトナム航空のロゴマークは蓮(はす)の花をデザインしたものですよ」と得意げに話した。 我が家の場合、庭木の剪定も雪吊りも造園業者に依頼している。天気予想を見て、さっそく電話。13、14日の両日に職人が来てくれた。雪吊りの話を関東の友人たちと話をしていて、よく誤解されることがある。「長期予報で北陸が暖冬だったら、わざわざ雪吊りはしなくてよいのでは」と。確かにある意味で理にかなっているのだが、冬の現実はそう単純ではない。暖冬と予想されたとしても、一夜で大雪になることがある。記憶に残っているのが2007年2月の大雪。1月は金沢は「雪なし暖冬」で観測史上の新記録だった。ところが、2月1日からシンシンと雪が降り始め、市内で50㌢にもなった。冬将軍は突然やってくるのだ。

我が家の場合、庭木の剪定も雪吊りも造園業者に依頼している。天気予想を見て、さっそく電話。13、14日の両日に職人が来てくれた。雪吊りの話を関東の友人たちと話をしていて、よく誤解されることがある。「長期予報で北陸が暖冬だったら、わざわざ雪吊りはしなくてよいのでは」と。確かにある意味で理にかなっているのだが、冬の現実はそう単純ではない。暖冬と予想されたとしても、一夜で大雪になることがある。記憶に残っているのが2007年2月の大雪。1月は金沢は「雪なし暖冬」で観測史上の新記録だった。ところが、2月1日からシンシンと雪が降り始め、市内で50㌢にもなった。冬将軍は突然やってくるのだ。 「盆や正月に帰らんでいい、祭りの日には帰って来いよ」。能登の集落を回っていてよく聞く言葉だ。能登の祭りは集落や、町内会での単位が多い。それだけ祭りに関わる密度が濃い。子どもたちが太鼓をたたき、鉦(かね)を鳴らす。大人やお年寄りが神輿やキリコ=写真=と呼ばれる大きな奉灯を担ぐ。まさに集落挙げて、町内会を挙げての祭りだ。

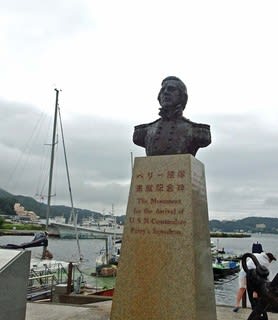

「盆や正月に帰らんでいい、祭りの日には帰って来いよ」。能登の集落を回っていてよく聞く言葉だ。能登の祭りは集落や、町内会での単位が多い。それだけ祭りに関わる密度が濃い。子どもたちが太鼓をたたき、鉦(かね)を鳴らす。大人やお年寄りが神輿やキリコ=写真=と呼ばれる大きな奉灯を担ぐ。まさに集落挙げて、町内会を挙げての祭りだ。 下田市にある宝福寺のホームページに記載があった。土佐藩の脱藩浪人となった龍馬は幕府軍艦奉行だった勝海舟と出会う。1863年(文久3年)1月、海舟が龍馬を船に乗せて大阪から江戸へ帰る途中、時化で下田港に入る。同じとき、土佐藩主の山内容堂が江戸から大阪に向かう途中で下田に立ち寄り、宝福寺に投宿していた。容堂から同寺に招かれた海舟は、容堂に龍馬の脱藩の罪を解き、その身を自分に預けてほしいと懇願し許された、とある。このとき龍馬27歳、下田の別の場所でじっと「朗報」を待っていたと伝えられる。龍馬は晴れて自由の身になり、それからの活躍は目覚ましい。貿易会社と政治組織を兼ねた亀山社中(後に「海援隊」)の設立、薩長同盟の斡旋など明治維新に影響を与える働きをすることになる。

下田市にある宝福寺のホームページに記載があった。土佐藩の脱藩浪人となった龍馬は幕府軍艦奉行だった勝海舟と出会う。1863年(文久3年)1月、海舟が龍馬を船に乗せて大阪から江戸へ帰る途中、時化で下田港に入る。同じとき、土佐藩主の山内容堂が江戸から大阪に向かう途中で下田に立ち寄り、宝福寺に投宿していた。容堂から同寺に招かれた海舟は、容堂に龍馬の脱藩の罪を解き、その身を自分に預けてほしいと懇願し許された、とある。このとき龍馬27歳、下田の別の場所でじっと「朗報」を待っていたと伝えられる。龍馬は晴れて自由の身になり、それからの活躍は目覚ましい。貿易会社と政治組織を兼ねた亀山社中(後に「海援隊」)の設立、薩長同盟の斡旋など明治維新に影響を与える働きをすることになる。 年間3900万人もの観光客が訪れ、伊豆半島では62万の人々が生業を得て暮らす。小山氏の話はスケール観のあるジオ物語だった。

年間3900万人もの観光客が訪れ、伊豆半島では62万の人々が生業を得て暮らす。小山氏の話はスケール観のあるジオ物語だった。 輪島市と穴水町を中心に石川県では住宅2千4百棟が全半壊し、死者1人、重軽傷者は330人だったと記憶している。翌日から大学の仲間と被災調査に入り、その後、学生たちを連れて輪島市門前町道下(とうげ)地区を中心にお年寄り世帯の散乱する家屋内の片づけのボランティアに入った。その後、何度か道下地区を訪ねた。最近では全半壊の住宅は新築、あるいはリフォームされ、すっかり「ニュータウン」の様相になっている。見渡す限りでは、被災地の復興事業はほぼ完了したかに思える。ただ、さら地が随分と多く、界隈が歯抜け状態となっているのだ。

輪島市と穴水町を中心に石川県では住宅2千4百棟が全半壊し、死者1人、重軽傷者は330人だったと記憶している。翌日から大学の仲間と被災調査に入り、その後、学生たちを連れて輪島市門前町道下(とうげ)地区を中心にお年寄り世帯の散乱する家屋内の片づけのボランティアに入った。その後、何度か道下地区を訪ねた。最近では全半壊の住宅は新築、あるいはリフォームされ、すっかり「ニュータウン」の様相になっている。見渡す限りでは、被災地の復興事業はほぼ完了したかに思える。ただ、さら地が随分と多く、界隈が歯抜け状態となっているのだ。 震災から4年後、再び学生たちを門前町に連れて行くようになった。道下地区に接する黒島(くろしま)地区からSOSが入った。この地区で催されている伝統的な祭り「黒島天領祭」で若い人たちの担ぎ手が不足している。祭りに学生たちも参加してほしいという要望だった。8月17、18日という学生たちの夏休み期間ということもあり、引き受けた。大阪城と名古屋城をかたどった2基の曳山が街を練る。とくに若いエネルギーが必要場面は「舵(かじ)取り」という役だ。曳山の進路を変える場合は、10人かがりで一気に棒を押して車輪を動かすのだ=写真=。先導役が「山2つ」と声をかけると、山側方向に棒を2度押す。結構な頻度で舵取りがあるので、これは若い者がいないと曳山が動かせない。急斜面での神輿担ぎにも学生のエネルギーが必要だ。

震災から4年後、再び学生たちを門前町に連れて行くようになった。道下地区に接する黒島(くろしま)地区からSOSが入った。この地区で催されている伝統的な祭り「黒島天領祭」で若い人たちの担ぎ手が不足している。祭りに学生たちも参加してほしいという要望だった。8月17、18日という学生たちの夏休み期間ということもあり、引き受けた。大阪城と名古屋城をかたどった2基の曳山が街を練る。とくに若いエネルギーが必要場面は「舵(かじ)取り」という役だ。曳山の進路を変える場合は、10人かがりで一気に棒を押して車輪を動かすのだ=写真=。先導役が「山2つ」と声をかけると、山側方向に棒を2度押す。結構な頻度で舵取りがあるので、これは若い者がいないと曳山が動かせない。急斜面での神輿担ぎにも学生のエネルギーが必要だ。 をつけていた。枝の雪の白さ、そしてどんよりした空のグレイの風景にロウバイの薄い黄色が映えている。そして、ほんのりと梅の花のような香りが漂ってくる。春の到来が近いことを感じる。

をつけていた。枝の雪の白さ、そしてどんよりした空のグレイの風景にロウバイの薄い黄色が映えている。そして、ほんのりと梅の花のような香りが漂ってくる。春の到来が近いことを感じる。 ミングだった。これについて、アメリカの記者から安倍総理に直接質問が飛んだ場合、総理はどう返答するのか。揚げ足を取られるような答弁だと会場は荒れる。その点に注目して番組をじっと見ていると、はやりアメリカのニューヨーク・ポストの記者から総理に質問がぶつけられた。

ミングだった。これについて、アメリカの記者から安倍総理に直接質問が飛んだ場合、総理はどう返答するのか。揚げ足を取られるような答弁だと会場は荒れる。その点に注目して番組をじっと見ていると、はやりアメリカのニューヨーク・ポストの記者から総理に質問がぶつけられた。 「大晦日 定(さだめ)なき世の定かな」と俳句を詠んだのは井原西鶴(1642-93)だった。以下は私独自の解釈だが、混沌としたこの世にもはや守るべき定(さだめ)というものはなくなったが、不思議と大晦日だけはみなが律儀に新年を迎えようと定めにしたがっている、と。

「大晦日 定(さだめ)なき世の定かな」と俳句を詠んだのは井原西鶴(1642-93)だった。以下は私独自の解釈だが、混沌としたこの世にもはや守るべき定(さだめ)というものはなくなったが、不思議と大晦日だけはみなが律儀に新年を迎えようと定めにしたがっている、と。