きょう(26日)一日の行動をキーワードで表現すれば、少々長ったらしいタイトルにあるように「AI、ヤポネシア人、メンデルスゾーン、新幹線」だった。行動範囲も広く金沢と東京の往復だった。

午前9時46分、JR金沢駅から北陸新幹線「かがやき」に乗った。目指すは東京・品川にある日本マイクロソフト社。午後2時からの勉強会「AIと放送メディアの活用を考える」(主催・月刊ニューメディア)に参加するためだった。金沢大学での講義「マスメディアと現代を読み解く」「ジャーナリズム論」の科目を受け持っていて、AIとメディアのつながりの可能性について関心があり、参加を申し込んでいた。

午前9時46分、JR金沢駅から北陸新幹線「かがやき」に乗った。目指すは東京・品川にある日本マイクロソフト社。午後2時からの勉強会「AIと放送メディアの活用を考える」(主催・月刊ニューメディア)に参加するためだった。金沢大学での講義「マスメディアと現代を読み解く」「ジャーナリズム論」の科目を受け持っていて、AIとメディアのつながりの可能性について関心があり、参加を申し込んでいた。

北陸新幹線での金沢駅から東京駅への所用時間は2時間28分。この時間を利用して、読みかけの本がカバンにあったので取り出した。『日本人の源流 核DNA解析でたどる』(斎藤成也著、河出書房新社)。著書は10年足らずの間に急速に蓄積してきた膨大な核ゲノム・データの解析結果を分析して、日本人のルーツを論じている。アフリカを出た人類の祖先はいかにして日本列島にたどりついたのか、縄文人や弥生人とは異なる集団が存在したのではないか、日本列島の民を「ヤポネシア人」と定義して、謎解きに挑んでいるのが面白い。

午後0時20分、ぴったりに東京駅に着いた。品川の日本マイクロソフト社に向かう。品川駅の港南口を出ると同じようなビルが高層ビルが群立していて、とにかく場所が分かりにくい。近くの書店で店員に尋ね、「確か、向こうのビルです」と指刺された方向を歩く。オフィスはテレビや雑誌に取り上げられることも多く、TBSで放映された「安堂ロイド〜A.Ⅰ. Knows Love?〜」や「下町ロケット」で、企業オフィスシーンの撮影に使用されたことでも有名なのだが。

午後2時00分、東京湾が一望できる31階で勉強会「AI(人工知能)と放送メディアの活用を考える」が始まった。東京大学大学院情報理工学系研究科 の山崎俊彦准教授が「AI研究と放送メディアへの応用」と題して講演が面白かった。番組(TV局、曜日、時間帯)、役者(俳優、女優)、スタッフ(原作、脚本、監督、主題歌など)、役者人気(検索、Twitter)などのデータをAIで解析すれば、放送前でも視聴率が予測できる時代なのだ。また、「AIジャーナリズム」を掲げて、SNSの画像をAIで解析してメディアに提供、さらに「AIアナウンサー」を提供している株式会社「Spectee」代表取締役の村上建治郎氏の話はとてもリアルだった=写真・上=。たき火と火災の写真の違いの判断、偽造写真をAIが分析する時代だ。そこで質問をした。「昨年正月にドイツのドルトムントでイスラム教徒の暴動で、教会に放火とのフェイクニュースが世界的に問題となった。フェイクニュースを摘発するAIを開発してはどうか」と。すると「実は、すでに着手・・」と話が広がった。

午後5時24分、東京駅から北陸新幹線「かがやき」に乗った。読みかけの本『日本人の源流 核DNA解析でたどる』の続きを。「あとがき」の最後は「本書を、故埴原先生に捧げる」と締めくくられていた。もう40年余りも前の話だが、東京の学生時代に、人類学者の埴原和郎氏の研究室を訪ねたことを思い出した。いきなり「君は北陸の出身だね」と言われ、ドキリとしたものだ。その理由を尋ねると、「君の胴長短足は、体の重心が下に位置し雪上を歩くのに都合がよい。目が細いのはブリザード(地吹雪)から目を守っているのだ。耳が寝ているのもそのため。ちょっと長めの鼻は冷たい外気を暖め、内臓を守っている。君のルーツは典型的な北方系だね。北陸に多いタイプだよ」。ちょっと衝撃的な指摘だったものの、目からウロコが落ちる思いだったことを覚えている。

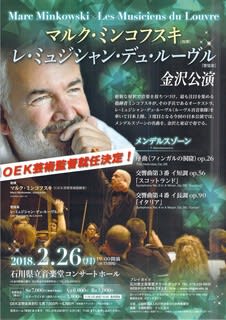

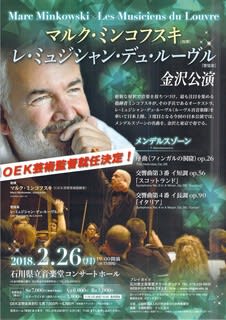

午後7時58分、金沢駅に着いた。「あと7分しかない」と年甲斐もなく駅構内を走った。金沢駅前の県立音楽堂で開催されているマルク・ミンコフスキ氏指揮のクラシックコンサートを聴くためだ。ミンコフスキ氏は現在フランス国立ボルドー歌劇場の音楽監督だが、こし9月からオーケストラ・アサンブル金沢(OEK)の芸術監督に就くことなっている。指揮する姿をぜひ一度見たいとS席を購入していた。ただ、東京で勉強会もあるので、3曲目のメンデルスゾーン交響曲第4番「イタリア」が始まる午後8時15分までに音楽堂に入る予定だった。

午後7時58分、金沢駅に着いた。「あと7分しかない」と年甲斐もなく駅構内を走った。金沢駅前の県立音楽堂で開催されているマルク・ミンコフスキ氏指揮のクラシックコンサートを聴くためだ。ミンコフスキ氏は現在フランス国立ボルドー歌劇場の音楽監督だが、こし9月からオーケストラ・アサンブル金沢(OEK)の芸術監督に就くことなっている。指揮する姿をぜひ一度見たいとS席を購入していた。ただ、東京で勉強会もあるので、3曲目のメンデルスゾーン交響曲第4番「イタリア」が始まる午後8時15分までに音楽堂に入る予定だった。

ところが番狂わせが起きた。当初は①序曲「フィンガルの洞窟」(11分)、②交響曲「スコットランド」(38分)、③交響曲「イタリア」(27分)だった。休憩は午後7時55分-8時15分だった。前日の25日になって①序曲「フィンガルの洞窟」(11分)、②交響曲「イタリア」(27分)、③交響曲「スコットランド」(38分)に順番が入れ替わったのだ。したがって休憩は午後7時45分―8時05分と10分前倒しとなった。この知らせをOEKスタッフの知人から聞いて慌てた。金沢駅到着7時58分、演奏8時05分、「あと7分」と走ったはこのためだった。

結果的に休憩時間も後にずれたので間に合った。ミンコフスキ氏のタクトを十分に楽しませてもらった。ちょっと印象的だったのは、服装だった。これまでのOEK音楽監督の故・岩城宏之氏や井上道義氏を見てきたので、指揮者はタキシ-ドというイメージだったが、ミンコフスキ氏は体にぴったりのこげ茶色のディレクターズウエアだった。年齢は55歳、丸肩で肉付きがよく幅広タイプの体格。指揮する後ろ姿は、言葉はふさわしくないかも知れないが、クマが起ち上って体を左右上下に動かし、タクトを振っているようなイメージでとても「おちゃめ」な感じがしたのは自分だけだろうか。

⇒26日(月)夜・金沢の天気 はれ

恩師は関丕(せき・ひろ)さん、享年86歳。7年前から循環器系の病気を患っていた。高校1年のときのクラス担任で英語の女性教師、カウンセリングでもよく相談に乗っていただいた。高校を卒業して20年後、テレビ局で番組づくりに携わっていたとき取材でインタビューする機会に恵まれた。1992年10月公開のアニメ映画『パッチンして!おばあちゃん』の原作者であり、そして主人公としてだった。

恩師は関丕(せき・ひろ)さん、享年86歳。7年前から循環器系の病気を患っていた。高校1年のときのクラス担任で英語の女性教師、カウンセリングでもよく相談に乗っていただいた。高校を卒業して20年後、テレビ局で番組づくりに携わっていたとき取材でインタビューする機会に恵まれた。1992年10月公開のアニメ映画『パッチンして!おばあちゃん』の原作者であり、そして主人公としてだった。 なにしろ自宅周辺でも一時積雪量が150㌢になった。この雪で、雪吊りを施してある庭の松の枝が一本折れた。先日(3月11日)造園業の職人さんに来てもらって、雪吊りを外すための打ち合せをした。「雪吊りの松の枝が折れるほど大雪は初めてだった」と話すと、職人さんは「まだいい方ですよ。幹が折れたお宅もありますよ」と。折れた木の伐採と植え替え、剪定など豪雪の後始末で植木職人はこの春とても忙しいようだ。

なにしろ自宅周辺でも一時積雪量が150㌢になった。この雪で、雪吊りを施してある庭の松の枝が一本折れた。先日(3月11日)造園業の職人さんに来てもらって、雪吊りを外すための打ち合せをした。「雪吊りの松の枝が折れるほど大雪は初めてだった」と話すと、職人さんは「まだいい方ですよ。幹が折れたお宅もありますよ」と。折れた木の伐採と植え替え、剪定など豪雪の後始末で植木職人はこの春とても忙しいようだ。 その脳裏にあったのは前年(2010年8月)、「能登里山マイスター」養成プログラムの講義に能登に来ていただいた畠山重篤氏(気仙沼市)のことだった。講義のテーマは、「森は海の恋人運動」だった。畠山氏らカキの養殖業者は気仙沼湾に注ぐ大川の上流で植林活動を1989年から20年余り続け、約5万本の広葉樹(40種類)を植えた。この川ではウナギの数が増え、ウナギが産卵する海になり、「豊饒な海が戻ってきた」と畠山氏はうれしそうに話していた。畠山氏らが心血を注いで再生に取り組んだ気仙沼の湾が「火の海」になった。心が痛む。畠山氏らの無事を願っていた。

その脳裏にあったのは前年(2010年8月)、「能登里山マイスター」養成プログラムの講義に能登に来ていただいた畠山重篤氏(気仙沼市)のことだった。講義のテーマは、「森は海の恋人運動」だった。畠山氏らカキの養殖業者は気仙沼湾に注ぐ大川の上流で植林活動を1989年から20年余り続け、約5万本の広葉樹(40種類)を植えた。この川ではウナギの数が増え、ウナギが産卵する海になり、「豊饒な海が戻ってきた」と畠山氏はうれしそうに話していた。畠山氏らが心血を注いで再生に取り組んだ気仙沼の湾が「火の海」になった。心が痛む。畠山氏らの無事を願っていた。 午前9時46分、JR金沢駅から北陸新幹線「かがやき」に乗った。目指すは東京・品川にある日本マイクロソフト社。午後2時からの勉強会「AIと放送メディアの活用を考える」(主催・月刊ニューメディア)に参加するためだった。金沢大学での講義「マスメディアと現代を読み解く」「ジャーナリズム論」の科目を受け持っていて、AIとメディアのつながりの可能性について関心があり、参加を申し込んでいた。

午前9時46分、JR金沢駅から北陸新幹線「かがやき」に乗った。目指すは東京・品川にある日本マイクロソフト社。午後2時からの勉強会「AIと放送メディアの活用を考える」(主催・月刊ニューメディア)に参加するためだった。金沢大学での講義「マスメディアと現代を読み解く」「ジャーナリズム論」の科目を受け持っていて、AIとメディアのつながりの可能性について関心があり、参加を申し込んでいた。 午後7時58分、金沢駅に着いた。「あと7分しかない」と年甲斐もなく駅構内を走った。金沢駅前の県立音楽堂で開催されているマルク・ミンコフスキ氏指揮のクラシックコンサートを聴くためだ。ミンコフスキ氏は現在フランス国立ボルドー歌劇場の音楽監督だが、こし9月からオーケストラ・アサンブル金沢(OEK)の芸術監督に就くことなっている。指揮する姿をぜひ一度見たいとS席を購入していた。ただ、東京で勉強会もあるので、3曲目のメンデルスゾーン交響曲第4番「イタリア」が始まる午後8時15分までに音楽堂に入る予定だった。

午後7時58分、金沢駅に着いた。「あと7分しかない」と年甲斐もなく駅構内を走った。金沢駅前の県立音楽堂で開催されているマルク・ミンコフスキ氏指揮のクラシックコンサートを聴くためだ。ミンコフスキ氏は現在フランス国立ボルドー歌劇場の音楽監督だが、こし9月からオーケストラ・アサンブル金沢(OEK)の芸術監督に就くことなっている。指揮する姿をぜひ一度見たいとS席を購入していた。ただ、東京で勉強会もあるので、3曲目のメンデルスゾーン交響曲第4番「イタリア」が始まる午後8時15分までに音楽堂に入る予定だった。 国宝・松林図屏風を初めて鑑賞したのは2005年5月、石川県立七尾美術館だった。等伯が生まれ育った地が七尾だ。もとともこの作品は東京国立博物館で所蔵されている。七尾美術館が会館10周年の記念イベントとして東京国立博物館側と交渉して実現した。当時、国宝が能登に来るということで長蛇の列だった。東京国立博物館は俗称「トウハク」、等伯と同じ語呂だと話題にもなっていた。

国宝・松林図屏風を初めて鑑賞したのは2005年5月、石川県立七尾美術館だった。等伯が生まれ育った地が七尾だ。もとともこの作品は東京国立博物館で所蔵されている。七尾美術館が会館10周年の記念イベントとして東京国立博物館側と交渉して実現した。当時、国宝が能登に来るということで長蛇の列だった。東京国立博物館は俗称「トウハク」、等伯と同じ語呂だと話題にもなっていた。 (わだち)があちこちにでき、そこに軽四の自動車などがはまって、動けなくなるケースが町内でも続出していた。デイケアなどの福祉車両も通るため、町内会では人海戦術で一斉除雪となった=写真・上=。

(わだち)があちこちにでき、そこに軽四の自動車などがはまって、動けなくなるケースが町内でも続出していた。デイケアなどの福祉車両も通るため、町内会では人海戦術で一斉除雪となった=写真・上=。 過ぎており、「ワタシにはちょっと重すぎる」と言われたので、私がツルハシを引き受けた。ツルハシは見たことはあるものの、作業は初めて。とにかくやってみた。大きく頭上に振り上げて降ろすときは全身を腰ごと下げる。すると、凍った雪がパカンと割れた。ブロックのサイズだが、きれいに割れた。周囲で見ていたご近所さんも「この人こんなことができるんだ」と言わんばかりにうなずいてくれた。うれしくなって2度目、今度はブロックが3つに割れた。「ひょっとしてオレにはツルハシの仕事は向いているのかしれない」と3度目。ご近所さんたちは割れた雪をスコップで、あるいは手で道路側面に積み上げていく。除雪作業のピッチが上がってきた。

過ぎており、「ワタシにはちょっと重すぎる」と言われたので、私がツルハシを引き受けた。ツルハシは見たことはあるものの、作業は初めて。とにかくやってみた。大きく頭上に振り上げて降ろすときは全身を腰ごと下げる。すると、凍った雪がパカンと割れた。ブロックのサイズだが、きれいに割れた。周囲で見ていたご近所さんも「この人こんなことができるんだ」と言わんばかりにうなずいてくれた。うれしくなって2度目、今度はブロックが3つに割れた。「ひょっとしてオレにはツルハシの仕事は向いているのかしれない」と3度目。ご近所さんたちは割れた雪をスコップで、あるいは手で道路側面に積み上げていく。除雪作業のピッチが上がってきた。 1時間ほどだったが、屋根雪降ろしをして、今度は1階の土間に行く。土間の木戸がなかなか開かない。落とした雪が軒下に積み上がり、木戸を圧迫していているのだ。何とか木戸を開けると、背丈をはるか超える雪壁が迫っていた=写真・上=。2006年6月に、南極の昭和基地と金沢大学をテレビ電話で結んで、小中学生向けの「南極教室」を開催したことがある。そのときに、観測隊員が基地内の戸を開けると、雪が戸口に迫っていて、「一晩でこんなに雪が積もりました」と説明してくれたことが脳裏にあった。木戸を開けて、「南極や」と思わず声が出た。

1時間ほどだったが、屋根雪降ろしをして、今度は1階の土間に行く。土間の木戸がなかなか開かない。落とした雪が軒下に積み上がり、木戸を圧迫していているのだ。何とか木戸を開けると、背丈をはるか超える雪壁が迫っていた=写真・上=。2006年6月に、南極の昭和基地と金沢大学をテレビ電話で結んで、小中学生向けの「南極教室」を開催したことがある。そのときに、観測隊員が基地内の戸を開けると、雪が戸口に迫っていて、「一晩でこんなに雪が積もりました」と説明してくれたことが脳裏にあった。木戸を開けて、「南極や」と思わず声が出た。 このままにしておくと、落雪の圧迫で木戸が壊れるかもしれない。そこで木戸と雪壁の間隔を30㌢ほど空ける除雪作業を行う。スコップで眼前の雪壁をブロック状に掘り出すのだ。木戸6枚分の幅を除雪するのにこれも1時間ほどかかった=写真・中=。除雪は楽しみや義務ではない。迫りくるダメージという、危機感との闘いなのだと改めて意識した。

このままにしておくと、落雪の圧迫で木戸が壊れるかもしれない。そこで木戸と雪壁の間隔を30㌢ほど空ける除雪作業を行う。スコップで眼前の雪壁をブロック状に掘り出すのだ。木戸6枚分の幅を除雪するのにこれも1時間ほどかかった=写真・中=。除雪は楽しみや義務ではない。迫りくるダメージという、危機感との闘いなのだと改めて意識した。 きる絶妙な風味であることに初めて気がついた。癒されるのだ。

きる絶妙な風味であることに初めて気がついた。癒されるのだ。 ブルドーザーなど重機のオペレーターには頭が下がる。深夜、早朝関係なく出動して交通インフラの復旧に奔走しているのだ。雪国の持続可能性とは閉ざされた生活空間でいかにじっと耐えて暮らすかではなく、自然の猛威にいかに柔軟に対応して生活インフラを速やかに復旧させるかだろう。

ブルドーザーなど重機のオペレーターには頭が下がる。深夜、早朝関係なく出動して交通インフラの復旧に奔走しているのだ。雪国の持続可能性とは閉ざされた生活空間でいかにじっと耐えて暮らすかではなく、自然の猛威にいかに柔軟に対応して生活インフラを速やかに復旧させるかだろう。 気象庁のHPなどによると、西日本から北陸にかけての上空1500㍍付近に、氷点下12度以下という数年に1度の非常に強い寒気が流れ込んでいる影響で、発達した雪雲が流れ込んでいるようだ。シベリア東部に蓄積していた寒気が北西の強い季節風の影響で北陸など西日本の日本海側にかかり、居座り続けている。さらに朝鮮半島の北側で分かれた風が日本海でぶつかり、雪雲を流れ込ませる風が集まっていると。初めて目にした言葉だが、これを「JPCZ(Japan sea Polar air mass Convergence Zone)」=「日本海寒帯気団収束帯」と呼ぶそうだ。

気象庁のHPなどによると、西日本から北陸にかけての上空1500㍍付近に、氷点下12度以下という数年に1度の非常に強い寒気が流れ込んでいる影響で、発達した雪雲が流れ込んでいるようだ。シベリア東部に蓄積していた寒気が北西の強い季節風の影響で北陸など西日本の日本海側にかかり、居座り続けている。さらに朝鮮半島の北側で分かれた風が日本海でぶつかり、雪雲を流れ込ませる風が集まっていると。初めて目にした言葉だが、これを「JPCZ(Japan sea Polar air mass Convergence Zone)」=「日本海寒帯気団収束帯」と呼ぶそうだ。 このプロジェクトは、日本の食を支えている発酵・醸造の技術や文化を世界に発信し広めようと、醤油メーカー大手「キッコーマン」(千葉県野田市)のOBらが発起人となって立ち上げた。ツアーには日本糀文化協会のメンバーも参加し、総勢15人。羽田空港から能登空港に降りた一行はバスで能登町、珠洲市、輪島市、七尾市、中能登町を1泊2日で巡った。

このプロジェクトは、日本の食を支えている発酵・醸造の技術や文化を世界に発信し広めようと、醤油メーカー大手「キッコーマン」(千葉県野田市)のOBらが発起人となって立ち上げた。ツアーには日本糀文化協会のメンバーも参加し、総勢15人。羽田空港から能登空港に降りた一行はバスで能登町、珠洲市、輪島市、七尾市、中能登町を1泊2日で巡った。 「広辞苑は間違っています」。こんな話が出たのは同町小木で魚醤油を製造している「ヤマサ商事}を訪ねた時だった。日本の3大魚醤と言えば、秋田の「しょっつる」、香川の「いかなご醤油」、そして能登の「いしる」=写真・下=だ。能登では材料がイワシのものを「いしる」、イカの内臓を「いしり」と呼ぶ。製造担当者は「ところが、広辞苑ではいしりはいしるの別称となっている。別称ではなく、材料が違うんです」と続けた。小木(おぎ)は北海道の函館、青森の八戸と並んで日本海のイカ漁の拠点の一つ。「いしり」の産地でもある。ただ、全国的に商品化すると少々ややこしいので、商品表記を「いしる(いか)」「いしる(いわし)」としているメーカーもある。

「広辞苑は間違っています」。こんな話が出たのは同町小木で魚醤油を製造している「ヤマサ商事}を訪ねた時だった。日本の3大魚醤と言えば、秋田の「しょっつる」、香川の「いかなご醤油」、そして能登の「いしる」=写真・下=だ。能登では材料がイワシのものを「いしる」、イカの内臓を「いしり」と呼ぶ。製造担当者は「ところが、広辞苑ではいしりはいしるの別称となっている。別称ではなく、材料が違うんです」と続けた。小木(おぎ)は北海道の函館、青森の八戸と並んで日本海のイカ漁の拠点の一つ。「いしり」の産地でもある。ただ、全国的に商品化すると少々ややこしいので、商品表記を「いしる(いか)」「いしる(いわし)」としているメーカーもある。