☆雪吊りの価値と景観

けさ金沢はすっかり雪景色になった。それでも自宅周囲は20㌢ほど。昨年のこのごろは70㌢積もったこともあったので、ある意味穏やかな冬将軍かもしれない。雪が積もると金沢の街で目立つが雪吊りだ。北陸の湿った重い雪から樹木を守ってくれて、さらに冬景色を単なる銀世界からアートへと誘ってくれる。まさに、雪吊 りが醸し出す価値と景観だ。

りが醸し出す価値と景観だ。

金沢の造園業者は雪吊りにかけてはなかなか「うるさい」(技が優れている)。雪吊りには木の種類や形状、枝ぶりによって実に11種もの技法がある。庭木に雪が積もりと、「雪圧」「雪倒」「雪折れ」「雪曲」と言って、樹木の形状によってさまざま雪害が起きる。樹木の姿を見てプロは「雪吊り」「雪棚」「雪囲い」の手法の判断をする。毎年見慣れている雪吊りの光景だが、縄の結び方などもまったく異なる。

雪吊りで有名なのは「りんご吊り」=写真・上=。五葉松などの高木に施されている。マツの木の横に孟宗竹の芯(しん)柱を立てて、柱の先頭から縄を17本たらして枝を吊る。パラソル状になっていることろが、アートなのだ。「りんご吊り」の名称については、金沢では江戸時代から実のなる木の一つとしてリンゴの木があった。 果実がたわわに実ると枝が折れるので、補強するため同様な手法を用いていたようだ。

果実がたわわに実ると枝が折れるので、補強するため同様な手法を用いていたようだ。

低木に施される雪吊りが「竹又吊り」=写真・下=。ツツジの木に竹を3本、等間隔に立てて上部で結んだ縄を下げて吊る。秋ごろには庭木の枝葉を剪定してもらっているが、ベテランの職人は庭木への積雪をイメージ(意識)して、剪定を行うという話だった。このために強く刈り込みを施すこともある。ゆるく刈り込みをすると、それだけ枝が不必要に成長して、雪害の要因にもなる。庭木本来の美しい形状を保つために、常に雪のことが配慮される。「うるさい」理由はどうやらここにあるようだ。それにしてもせっかくの雪吊りの景色だが、電線を地下配線化してくれたらもっと違う景色になるのではないかと思うのだが。

周囲の庭木の雪吊りを眺めながら、「雪すかし」(スコップで除雪)をする。玄関前やガレージ周辺の雪を側溝に落とし込む。20分ほどの軽い運動でもある。ただし、これが一夜にして70㌢の積雪だと数時間の重労働となるのは言うまでもない。

⇒27日(日)朝・金沢の天気 はれ

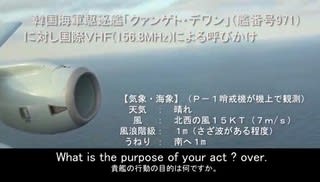

船が漂着し中から7人の遺体が見つかった。現場に足を運んだ。船の中には、ハングル文字で書かれた菓子袋などが散乱し、迷彩服もあった。ひょっとして軍人が乗っていたのではないかと勘ぐった。昨年から問題となっている北朝鮮の漂着船を現場で見るのは初めてだが、それにしても古い木造船だ。全長16㍍、幅3㍍ほど。このような船で日本海のイカの好漁場である大和堆(日本のEEZ内)に繰り出し、漁をする。しかし、冬の日本海は荒れやすい。命がけで、なぜそこまでしてイカ漁に固執する必要があったのだろうか。上からの命令だったのか。

船が漂着し中から7人の遺体が見つかった。現場に足を運んだ。船の中には、ハングル文字で書かれた菓子袋などが散乱し、迷彩服もあった。ひょっとして軍人が乗っていたのではないかと勘ぐった。昨年から問題となっている北朝鮮の漂着船を現場で見るのは初めてだが、それにしても古い木造船だ。全長16㍍、幅3㍍ほど。このような船で日本海のイカの好漁場である大和堆(日本のEEZ内)に繰り出し、漁をする。しかし、冬の日本海は荒れやすい。命がけで、なぜそこまでしてイカ漁に固執する必要があったのだろうか。上からの命令だったのか。