★米価高騰再び ”無銭米”農相「貧乏人は麦を食え」と言うのか

きょうは二十四節季の一つ、「小満」にあたる。草木や花々、鳥や虫も、そして人も日を浴びて輝く季節という意味が込められた季語のようだ。金沢は朝からムッと暑かった。自宅近くの街路の温度計は正午過ぎで30度だった=写真・上=。真夏日だ。スーパーの駐車場に行くと、車から出て日傘を差す人や、店から出て日傘を差す人の姿が多く見られた。太陽の光を避けるのはもはや現代人の習いか。

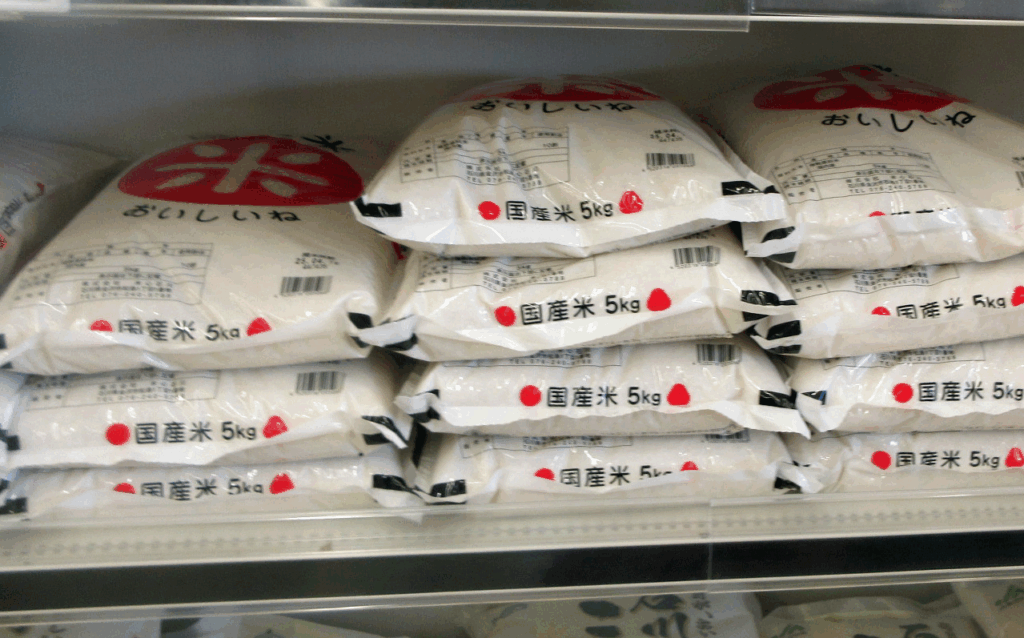

スーパーに入ると、コメ売り場に目が向いてしまう。地元石川県のブランド米「ゆめみずほ」の5㌔袋が3980円(税込み4299円)だった=写真・下=。つい、「また高くなっている」と思った。前回4月14日付のブログでも書いたが、このときは備蓄米の放出の効果で、「ゆめみずほ」は3580円(税込み3867円)だった。その5日前の4月9日には4080円(税込み4407円)だった。1ヵ月半余りで、400円から500円の乱高下を繰り返している。

一方、コメはあるところにはあるようだ。報道によると、きょう江藤農水大臣は、総理官邸で石破総理に辞表を提出した。江藤氏は今月18日に佐賀県での講演で、「私もコメは買ったことありません。正直。支援者の方々がたくさん米をくださるんでですね。まさに売るほどあります、私の家の食品庫には。大変なんですよ、もらうというのも」などと発言。地元紙などが報じ、批判が広がっていた。

江藤氏は衆院宮崎2区選出で、現在8期目のベテラン議員ながら、この発言はコメの生産者にも、そして消費者にも配慮のない発言ではないだろうか。備蓄米の放出の陣頭指揮を執った大臣の発言とは思えない。「貧乏人は麦を食え」は、コメの価格が高騰していた1950年の当時の池田勇人大蔵大臣の有名な発言だが、江藤氏の発言はまさに「コメが食えなければ麦を食え」と言っているようなものだ。

⇒21日(水)夜・金沢の天気 くもり

勢訪れていた。河川敷では花見宴会を楽しむグループも。絵になる風景があった。菜の花とソメイヨシノの競演だ。黄色とピンクの花が咲き誇り、気持ちを和ませてくれる=写真・上=。

勢訪れていた。河川敷では花見宴会を楽しむグループも。絵になる風景があった。菜の花とソメイヨシノの競演だ。黄色とピンクの花が咲き誇り、気持ちを和ませてくれる=写真・上=。 日本大震災の直後の2011年5月に東京でお会いして、その年の9月に能登で開催したシンポジウムで、「人は自然災害とどのように向き合っていけばよいのか」をテーマに基調講演をいただいた。

日本大震災の直後の2011年5月に東京でお会いして、その年の9月に能登で開催したシンポジウムで、「人は自然災害とどのように向き合っていけばよいのか」をテーマに基調講演をいただいた。