★「団子まき」まで中止とは

「団子(だんご)まき」をご存じだろうか。金沢市などの寺では、釈迦をしのぶ涅槃会(ねはんえ)の法要がこの時節に営まれる。釈迦の遺骨に見立てた団子は僧侶らが米粉で作る。法要の後に団子がまかれ、参拝者は無病息災のご利益があるとされる団子を一生懸命に拾い集める。参拝者の中には、お守りとし て身につける人もいる。子どものころ、競うように拾い集めたことを思い出す。

て身につける人もいる。子どものころ、競うように拾い集めたことを思い出す。

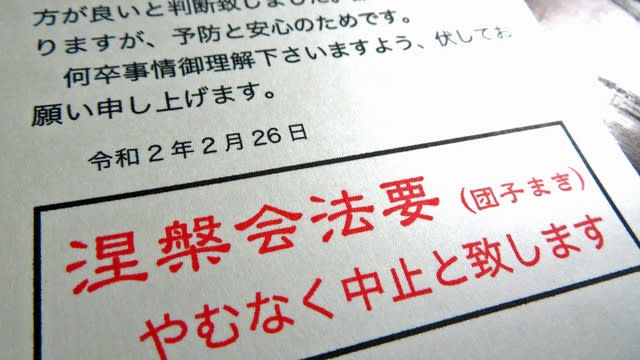

懐かしい心の風景でもある団子まきが中止されると、きょう菩提寺からはがきが届いた。「恒例の涅槃会法要は3月22日とご案内致しましたが、昨今の新型コロナウイルス事情に鑑み、特に県内でも複数の患者が発生した事を重く受け止めて、今回は開催を自粛する方が良いと判断致しました。誠に残念ではありますが、予防と安心のためです。」と。確かに毎年境内には何十人と近所や檀家の人が集まるので、「やむなく中止」とせざるを得なかった和尚の苦渋の決断が伝わる。

さらに別の行事の中止のお知らせもメールで届いた。茶道の利休忌の中止の案内だ。お茶の社中で3月29日に予定されていた。茶道を大成した千利休の遺徳をしので毎年営まれる。床の間に利休が描かれた掛け軸をかけ、茶を供え、一同で薄茶をいただく。利休忌ではしのぶだけではなく、「廻り花」「茶カブキ」などといった茶の湯の修練に励む大切な行事でもある。それをあえて中止するとなると、主宰者は相当の決断を要したはずだ。

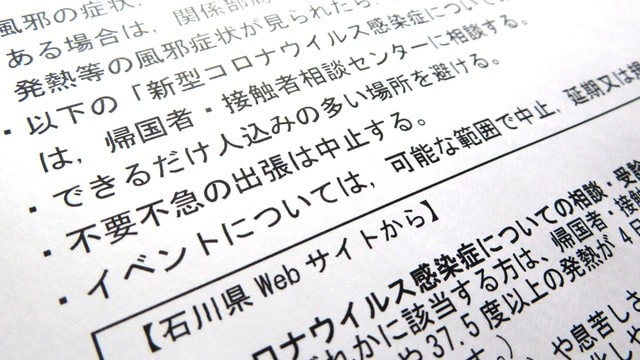

きょう石川県で5人目となる感染確認が発表された。5人とは言え、会を催す主宰者にとってナーバスにならざるを得ないだろう。勤め先の大学ではきょうも学術イベントの中止の知らせが相次ぎ届いた。新型コロナウイルスが日常の暮らしや職場環境、そして伝統文化や行事にまで暗い影を落としている。いま金沢はそんな状態だ。

⇒27日(木)夜・金沢の天気 くもり

出て、2種の花を切ってくる。黄色い花のロウバイは「蝋梅」と漢字表記され、ほのかな香りも楽しめる。

出て、2種の花を切ってくる。黄色い花のロウバイは「蝋梅」と漢字表記され、ほのかな香りも楽しめる。