☆加賀千代女と酒飲み男

『朝顔やつるへとられてもらい水』の俳句で有名な江戸時代の俳人、千代女(1703-75)は加賀国松任(現・石川県白山市)に生まれ育った。小さいころから、この句を耳にすると夏休みのイメージがわくくらい有名だった。昨年の話だが、古美術の展示販売会で千代女の発句が展示されていると聞いて、会場の金沢美術倶楽部へ見学に行ってきた。

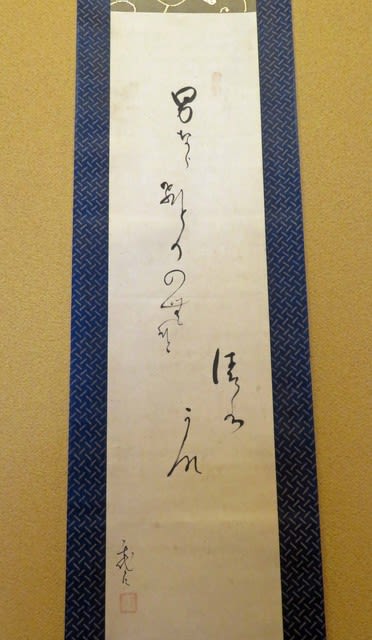

2点展示されていると聞いていたが、『朝かほや起こしたものは花も見ず』は早々と売れて展示されてはなかった。もう一点の『男ならひとりのむほど清水かな』の掛け軸はまるで滝を流れるような書体だった。「千代尼」と署名があるので、剃髪した晩年の作だろうと美術商から説明を受けた。ただの見学のつもりだったが、『男ならひとりのむほど清水かな』の句に魅かれて購入した。

2点展示されていると聞いていたが、『朝かほや起こしたものは花も見ず』は早々と売れて展示されてはなかった。もう一点の『男ならひとりのむほど清水かな』の掛け軸はまるで滝を流れるような書体だった。「千代尼」と署名があるので、剃髪した晩年の作だろうと美術商から説明を受けた。ただの見学のつもりだったが、『男ならひとりのむほど清水かな』の句に魅かれて購入した。

自宅の床の間にさっそく飾ってみる=写真=。掛け軸にじっと向き合っていると、千代女のくすくすと笑い声が聞こえてきそうになった。酒飲みの男が一人酒でぐいぐいと飲んでいる。それを見て千代女は「酒はまるで水みたい」と思ったに違いない。おそらくその男は僧侶だった。法事で余った酒をもらい、自坊で黙々と飲んでいる姿ではなかったか。『男ならひとりのむほど清水かな』。千代女の観察眼は鋭い。

はたと気がついた。冒頭の『朝顔やつるへとられてもらい水』に面白い解釈が浮かんだ。自らの体験だが、若いころ飲み仲間数人と朝まで飲んでいて、「朝顔みたいだ」と互いに笑ったことがある。赤くなった顔と、青白くなった顔をつき合わせるとまるで朝顔の花のようだった。以下はまったくの空想だ。千代女がある夏の朝、自坊の外の井戸に水くみに出ようとすると、朝まで飲んでいた酔っ払い男たちが井戸で水を飲んでいた。あるいは、井戸の近くでへべれけになって寝込んでいた。近づくこともできなかった千代女はしかたなく近所に水をもらいにいった。そして、男たちのへべれけの顔や姿から井戸にからまる朝顔をイメージした。そんなふうに解釈するとこの句がとても分かりやすい。

私は俳句の研究者でもなければ、たしなんでもいない。酒はたしなんでいる。顔は赤くなる。今もその酒の勢いでブログを書いてしまった。

⇒13日(土)夜・金沢の天気 あめ

だった。猿使いたちは神社の境内などで演じ、老若男女の笑いや好奇心を誘った。代々床の間に飾られるこの猿回しの翁の置き物は、その時代の農村の風景を彷彿(ほうふつ)させる。

だった。猿使いたちは神社の境内などで演じ、老若男女の笑いや好奇心を誘った。代々床の間に飾られるこの猿回しの翁の置き物は、その時代の農村の風景を彷彿(ほうふつ)させる。

テレビ画面で表記されている震源(✖印)は2007年3月25日の能登半島地震のときと同じ場所、輪島市門前町沖だ。このときは輪島市と穴水町でマグニチュード6.9、震度6強だった。写真はそのときの輪島市門前町の様子だ。この地区だけで200余りの住宅が全壊したと記憶している=写真・上、2007年3月26日撮影=。明け方になるにつれて全容が明らかになるだろう。地域のみなさんの無事を祈りたい。 ⇒記述:3月13日午前3時24分現在

テレビ画面で表記されている震源(✖印)は2007年3月25日の能登半島地震のときと同じ場所、輪島市門前町沖だ。このときは輪島市と穴水町でマグニチュード6.9、震度6強だった。写真はそのときの輪島市門前町の様子だ。この地区だけで200余りの住宅が全壊したと記憶している=写真・上、2007年3月26日撮影=。明け方になるにつれて全容が明らかになるだろう。地域のみなさんの無事を祈りたい。 ⇒記述:3月13日午前3時24分現在