☆身の回りのコロナ世情

コロナ禍の世情を眺めてみると、実は身の回りにいろいろ起きていると気付く。きのう2日、コーヒーのカプセルを通販で注文している「ネスカフェ」からお詫びのメールが届いた。以下。

「専用カプセルをご購入いただいているお客様にお知らせとお詫びがございます。専用カプセルは、主にヨーロッパの工場で製造し、輸入していますが、世界的な商品の需要増加と昨年末からの国際輸送の逼迫により、現在一部の商品で欠品が発生しております。さらに、その他の商品の安定供給も困難な状況となりましたため、十分な供給体制が確保されるまでの間は、専用カプセルにおきまして、新規の定期お届け便への商品追加注文と単品購入を休止とさせていただきます」

新型コロナウイルスのパンデミックで自宅でのコーヒ-飲みが世界中で急増していて、ヨーロッパでの生産が追いついていないという内容だった。5月半ばで再開するので、それまでは我が家もインスタントコーヒーで。

先日自宅近くのガソリンスタンドで給油した。ガソリンはまだ半分ほど残っていたが、このところ毎日のように価格が値上がりしているので、1円でも安いうちにと消費者心理が働いて満タンにした。1㍑当たり149円だった。それにしても不思議だ。新型コロナウイルスの感染で、不要不急の外出自粛やオンライン会議、リモートワークの生活スタイルが定着して、自身もマイカーに乗る回数が減ったと実感している。街中でもコロナ禍以前の3分の2ほどの交通量だ。さらに、脱炭素化で「EVシフト」が加速し、電気自動車やプラグインハイブリッド車が目立つようになってきた。

先日自宅近くのガソリンスタンドで給油した。ガソリンはまだ半分ほど残っていたが、このところ毎日のように価格が値上がりしているので、1円でも安いうちにと消費者心理が働いて満タンにした。1㍑当たり149円だった。それにしても不思議だ。新型コロナウイルスの感染で、不要不急の外出自粛やオンライン会議、リモートワークの生活スタイルが定着して、自身もマイカーに乗る回数が減ったと実感している。街中でもコロナ禍以前の3分の2ほどの交通量だ。さらに、脱炭素化で「EVシフト」が加速し、電気自動車やプラグインハイブリッド車が目立つようになってきた。

車のガソリン需要は全国、あるいはグローバルに見ても減少傾向だろう。脱炭素時代に入り、石油が余っていると思うのだが、ガソリンの小売価格が上がっている。解せない。

そしてこれは、おそらく日本人の誰もの感じていることだ。なぜ日本の製薬メーカーが新型コロナウイルスのワクチンや治療薬を独自開発できないのか。メディアに報じられている開発メーカーは、ファイザーやモデルナ、アストラゼネカ、ジョンソン・エンド・ジョンソン、ノババックスなどアメリカやイギリスの会社だ。日本の製薬メーカーは不活化ワクチンというインフルエンザのワクチンをつくる伝統的な技術には強いが、独自にコロナワクチンを開発したというニュースを見たことも聞いたこともない。

日本の最大手、武田薬品工業は売上高で世界トップ10に入るメガファーマ(巨大製薬企業)だ。それでも、コロナワクチンの独自開発をしていない。ただ、同社はノババックス(アメリカ)が開発したコロナワクチンについて、日本国内での臨床試験(治験)を開始したと発表した(2月24日付・時事通信Web版)。下請けだが、7月以降に結果をまとめ、厚生労働省に薬事承認を申請。年内の供給開始を目指すという。

きょう石川県は、新たに11人に新型コロナウイルスへの感染が確認されたと発表した。きのうは14人で2日連続の二桁の人数だ。いよいよ第4波の始まりか。県内のワクチン接種は今月13日から一部自治体でようやく始まる。ワクチンから日本の滞った国の姿がよく見える。

⇒3日(土)夜・金沢の天気 はれ

ー物質になりにくいとされているが、黄砂に付着した微生物や大気汚染物質がアレルギーの原因となり、鼻炎など引き起こすようだ。さらに、黄砂の粒子が鼻や口から体の奥の方まで入り、気管支喘息を起こす人もいる。

ー物質になりにくいとされているが、黄砂に付着した微生物や大気汚染物質がアレルギーの原因となり、鼻炎など引き起こすようだ。さらに、黄砂の粒子が鼻や口から体の奥の方まで入り、気管支喘息を起こす人もいる。 これまで意識はしていなかったが、ヒメリュウキンカはヨーロッパが原産のいわゆる外来種のようだ(3月21日付・北陸中日新聞)。日本の固有種を駆逐するような特定外来生物などには指定されていない。1950年代ごろに園芸用として国内に入り、金沢市内でも一時、流行したという。葉の形が似たリュウキンカから名前が取られたが、属は異なる。英語名のセランダインとも呼ばれる(同)。

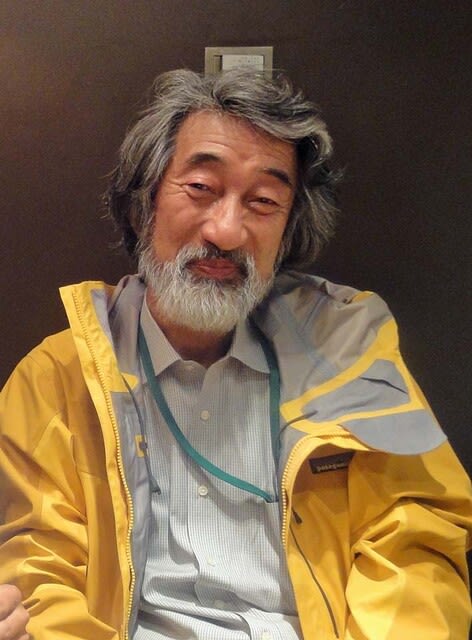

これまで意識はしていなかったが、ヒメリュウキンカはヨーロッパが原産のいわゆる外来種のようだ(3月21日付・北陸中日新聞)。日本の固有種を駆逐するような特定外来生物などには指定されていない。1950年代ごろに園芸用として国内に入り、金沢市内でも一時、流行したという。葉の形が似たリュウキンカから名前が取られたが、属は異なる。英語名のセランダインとも呼ばれる(同)。 12日午前中に東京・八重洲で畠山氏と会うことができた。頭髪、ひげが伸びていて、まるで仙人のような風貌だった=写真・上=。この折に、9月2日に輪島市で開催する「地域再生人材大学サミットin能登」(能登キャンパス構想推進協議会主催)の基調講演をお願いし、承諾を得た。4ヵ月後、畠山氏と輪島で再会した。人は自然災害とどのように向き合っていけばよいのか、実にリアルな話だった。以下、講演の要旨。

12日午前中に東京・八重洲で畠山氏と会うことができた。頭髪、ひげが伸びていて、まるで仙人のような風貌だった=写真・上=。この折に、9月2日に輪島市で開催する「地域再生人材大学サミットin能登」(能登キャンパス構想推進協議会主催)の基調講演をお願いし、承諾を得た。4ヵ月後、畠山氏と輪島で再会した。人は自然災害とどのように向き合っていけばよいのか、実にリアルな話だった。以下、講演の要旨。 私の家は海抜20㍍近くだが、自宅すぐ近くまで津波は押し寄せた。津波は海底から水面までが全部動く。昨晩、(輪島市の)海辺の温泉のホテルに泊まらせていただいた。窓を開けるとオーシャンビューで、正直これは危ないと思った。4階以下だったら、山手の民宿に移動しようかと考えたが、幸い8階と聞き安心した。温泉には浸かったが、安眠はできなかった。あの津波の恐怖がまだ体に染み込んでいる。

私の家は海抜20㍍近くだが、自宅すぐ近くまで津波は押し寄せた。津波は海底から水面までが全部動く。昨晩、(輪島市の)海辺の温泉のホテルに泊まらせていただいた。窓を開けるとオーシャンビューで、正直これは危ないと思った。4階以下だったら、山手の民宿に移動しようかと考えたが、幸い8階と聞き安心した。温泉には浸かったが、安眠はできなかった。あの津波の恐怖がまだ体に染み込んでいる。 津波が起きてしばらくは、誰もが元の所に帰るのは嫌だと言っていた。しかし、2ヵ月くらいすると、徐々に今まで生活した故郷を離れられないという心情になってきた。ただ恐れていたのは、海が壊れたのではないかということだった。震災後2ヵ月までは海に生き物の姿が全く見えなかった。ヒトデやフナ虫さえ姿を消していた。しかし2ヵ月したころ、孫が「おじいちゃん、何か魚がいる」と言うので見ると、小さい魚が泳いでいた。その日から、日を追ってどんどん魚が増えてきた。京都大学の研究者が来て基礎的な調査をしているが、生物が育つ下地は問題なく、プランクトンも大量に増えている。酸素量も大丈夫で、水中の化学物質なども調べてもらったが、危ないものはないと太鼓判を押してもらった。これでいけるということで、わが家では山へ行ってスギの木を切ってイカダを作り、カキの種を海に下げる仕事を開始した=写真・下=。

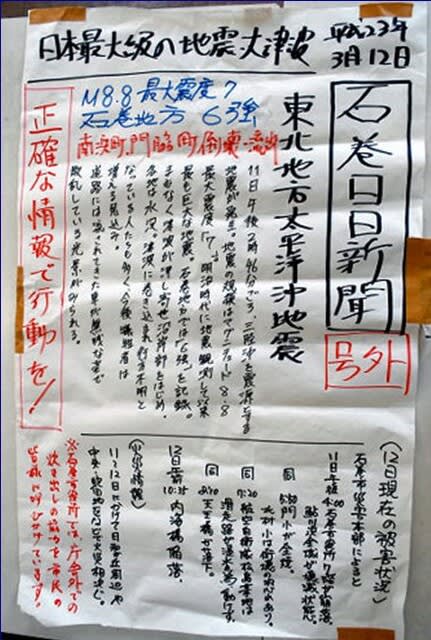

津波が起きてしばらくは、誰もが元の所に帰るのは嫌だと言っていた。しかし、2ヵ月くらいすると、徐々に今まで生活した故郷を離れられないという心情になってきた。ただ恐れていたのは、海が壊れたのではないかということだった。震災後2ヵ月までは海に生き物の姿が全く見えなかった。ヒトデやフナ虫さえ姿を消していた。しかし2ヵ月したころ、孫が「おじいちゃん、何か魚がいる」と言うので見ると、小さい魚が泳いでいた。その日から、日を追ってどんどん魚が増えてきた。京都大学の研究者が来て基礎的な調査をしているが、生物が育つ下地は問題なく、プランクトンも大量に増えている。酸素量も大丈夫で、水中の化学物質なども調べてもらったが、危ないものはないと太鼓判を押してもらった。これでいけるということで、わが家では山へ行ってスギの木を切ってイカダを作り、カキの種を海に下げる仕事を開始した=写真・下=。 継続した。空からの取材をするため、14時49分に契約している航空会社にヘリコプターを要請した。しかし、仙台空港に駐機していたヘリは津波で機体が損壊していた=写真・上=。空撮ができなければ被害全体を掌握できない。さらに、21時19分、テレビ朝日からのニュース速報で「福島原発周辺住民に避難要請」のテロップを流した。震災、津波、火災、そして原発の未曽有の災害の輪郭が徐々に浮き彫りになってきた。

継続した。空からの取材をするため、14時49分に契約している航空会社にヘリコプターを要請した。しかし、仙台空港に駐機していたヘリは津波で機体が損壊していた=写真・上=。空撮ができなければ被害全体を掌握できない。さらに、21時19分、テレビ朝日からのニュース速報で「福島原発周辺住民に避難要請」のテロップを流した。震災、津波、火災、そして原発の未曽有の災害の輪郭が徐々に浮き彫りになってきた。 れて帰る取材スタッフへの声掛け、ねぎらいの言葉を張り出すなどした。情報共有のための「立会い朝会議」をほぼ毎日午前9時から実施した(3月16日-4月28日まで)。立会い朝会議は録音、議事録を当日中に作成し全社にメール配信した。非常事態であるがゆえに徹底した情報共有や気配りが必要なのだと教えられた。

れて帰る取材スタッフへの声掛け、ねぎらいの言葉を張り出すなどした。情報共有のための「立会い朝会議」をほぼ毎日午前9時から実施した(3月16日-4月28日まで)。立会い朝会議は録音、議事録を当日中に作成し全社にメール配信した。非常事態であるがゆえに徹底した情報共有や気配りが必要なのだと教えられた。 大型巻き網漁船「第十八共徳丸」(330㌧)があった。津波のすさまじさを思い知らされた。

大型巻き網漁船「第十八共徳丸」(330㌧)があった。津波のすさまじさを思い知らされた。 分」に黙とうが始まり、一瞬の静けさの中で、祈る人々、すすり泣く人々の姿が今でも忘れられない。

分」に黙とうが始まり、一瞬の静けさの中で、祈る人々、すすり泣く人々の姿が今でも忘れられない。

春が過ぎて、季節のやわらぎを感じる。

春が過ぎて、季節のやわらぎを感じる。