☆気候変動なのか、高騰するタマネギからの警告

家庭菜園が趣味の知人からタマネギをいただいた。丁寧にも皮付きのままビニール紐で2個ずつくくってある。さっそく、ガレージの軒下に吊るした=写真=。タマネギは風通しのよい場所に吊るすことで、乾燥させて保存性を高めることができると言われている。この時節、農村地区で竹ざをにずらりと吊るされたタマネギの様子を見かけるが、ちょっとした風物詩ではないだろうか。

タマネギはサラダをはじめステーキやカレーなどさまざまな料理に使われる「万能野菜」でもある。ただ、このところ気になるのが、タマネギの価格高騰だ。ニュースでもよく取り上げられている。タマネギといえば、北海道産というイメージだが、その北海道では2021年、雨が少なく記録的な猛暑となった影響で不作だった。 出荷量では全国のシェアの60%以上を占める一大産地だけに影響が大きい。

タマネギはサラダをはじめステーキやカレーなどさまざまな料理に使われる「万能野菜」でもある。ただ、このところ気になるのが、タマネギの価格高騰だ。ニュースでもよく取り上げられている。タマネギといえば、北海道産というイメージだが、その北海道では2021年、雨が少なく記録的な猛暑となった影響で不作だった。 出荷量では全国のシェアの60%以上を占める一大産地だけに影響が大きい。

そこで農林水産省の食品価格動向調査(野菜)をチェックすると、最新の調査結果(6月13-15日)でタマネギの全国平均価格が1㌔換算で495円と平年比で203%となっている。この調査は各都道府県で10店舗(全国470店舗)で行い、価格は特売価格を含まず、消費税込みのもの、平年比は最近5ヵ年の平均価格と比べたもの。調査はタマネギのほかキャベツ、ニンジン、バレイショなど8品目。この中でタマネギの平年比203%はダントツだ。去年12月に150%、ことし5月にはピークの230%に達し、それ以降でようやく下げに転じている。が、ことし4月以降の低温や多雨で全国の生産地で出荷量が減少していると、この調査では分析している。

きょう近所のスーパー2軒の野菜売り場をのぞいてみた。棚には北海道産はなかった。兵庫産が1個150円、愛知産は1個130円ほど(税込み)。売り場もいつものタマネギのコーナーより狭く感じた。

ロシアによるウクライナへの侵攻や円安などの影響で、ガソリンや小麦などの価格が上昇する中、比較的安定しているのは野菜類だ。しかし、前述のような気候変動によって、野菜類も大きく揺らいでくる可能性もある。その事例がタマネギなのだろう。そしてこれは、タマネギからの警告ではないだろうか。

⇒26日(日)夜・金沢の天気 はれ

町役場ではカメラを設置して定点観測を行っているものの、ひな鳥の保護の観点から具体的な場所については問い合わせがあっても教えていないと記事で記されていた。そこで、巣の場所を見たことがある現地の人を探し出すことにした。

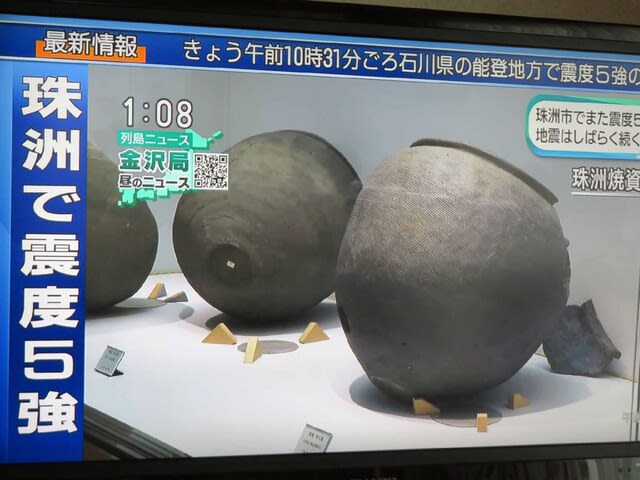

町役場ではカメラを設置して定点観測を行っているものの、ひな鳥の保護の観点から具体的な場所については問い合わせがあっても教えていないと記事で記されていた。そこで、巣の場所を見たことがある現地の人を探し出すことにした。 珠洲焼の古陶の多くは民家の土蔵に眠っている。家宝として、大切に保管されている。多くはしっかりとした棚の下段に並べられている。上段に置くと、誤って手が触れて落ちる可能性があるのであえて下段に置いている。ところが、震度6弱、震度5強と連続すると棚から転がり落ちる。それは、珠洲焼資料館を見れば一目瞭然だ。底に固定する下支えを入れたとしても、ヨコ揺れタテ揺れには耐えられないのだろう。民家の蔵の中では相当数の作品が被害を受けていることは想像に難くない。

珠洲焼の古陶の多くは民家の土蔵に眠っている。家宝として、大切に保管されている。多くはしっかりとした棚の下段に並べられている。上段に置くと、誤って手が触れて落ちる可能性があるのであえて下段に置いている。ところが、震度6弱、震度5強と連続すると棚から転がり落ちる。それは、珠洲焼資料館を見れば一目瞭然だ。底に固定する下支えを入れたとしても、ヨコ揺れタテ揺れには耐えられないのだろう。民家の蔵の中では相当数の作品が被害を受けていることは想像に難くない。 珠洲焼の魅力に見入ったのは、2007年暮れごろだった。珠洲市のあるお宅に招かれ座敷に上がると、現代作家の手による珠洲焼の花入れに一輪の寒ツバキが活けてあった。黒い器と赤い花のコントラスに存在感があり、しばし、見とれてしまった=写真・中=。そういえば、玄関にもさりげなく珠洲焼の一輪挿しがあった。「お宅にお茶やお花を嗜(たしな)まれる方がいらっしゃるのですか」と無礼を承知で尋ねると、「いやおりません。先代からこんな感じで自己流で活けております」と主(あるじ)は笑った。

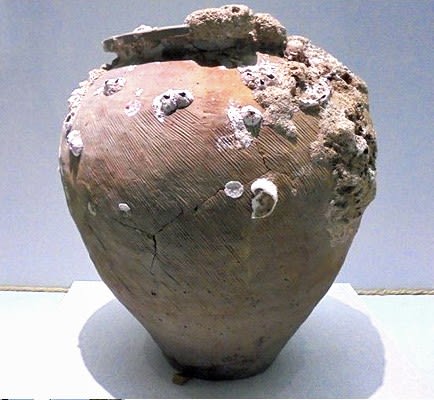

珠洲焼の魅力に見入ったのは、2007年暮れごろだった。珠洲市のあるお宅に招かれ座敷に上がると、現代作家の手による珠洲焼の花入れに一輪の寒ツバキが活けてあった。黒い器と赤い花のコントラスに存在感があり、しばし、見とれてしまった=写真・中=。そういえば、玄関にもさりげなく珠洲焼の一輪挿しがあった。「お宅にお茶やお花を嗜(たしな)まれる方がいらっしゃるのですか」と無礼を承知で尋ねると、「いやおりません。先代からこんな感じで自己流で活けております」と主(あるじ)は笑った。 っしりとした能登の家構えに合う。中でも、主が大切にしていると語っていたのは、「海揚がり」の壺だった。珠洲は室町時代にかけて中世日本を代表する焼き物の産地だったが、各地へ船で運ぶ際に船が難破。海底に眠っていた壺やかめが漁船の底引き網に引っ掛かり、古陶として揚がってくることがある。壺にへばりついた貝類がそのままになっていて、時空を超えた作品に仕上がっている。この家の主は、先祖が明治時代に引き揚げた家宝だと、うれしそうに話していたのを覚えている。

っしりとした能登の家構えに合う。中でも、主が大切にしていると語っていたのは、「海揚がり」の壺だった。珠洲は室町時代にかけて中世日本を代表する焼き物の産地だったが、各地へ船で運ぶ際に船が難破。海底に眠っていた壺やかめが漁船の底引き網に引っ掛かり、古陶として揚がってくることがある。壺にへばりついた貝類がそのままになっていて、時空を超えた作品に仕上がっている。この家の主は、先祖が明治時代に引き揚げた家宝だと、うれしそうに話していたのを覚えている。 能登半島の尖端部分を震源とする、深さ10㌔、マグニチュードは5.2の揺れ。震度6弱は珠洲市、震度5弱は能登町、震度4が輪島市と。石川県内だけでなく、震度3の揺れが新潟県上越市、富山県高岡市、氷見市、福井県あわら市で観測された。(※その後、震源の深さは13㌔、マグニチュードは5.4に修正されている)

能登半島の尖端部分を震源とする、深さ10㌔、マグニチュードは5.2の揺れ。震度6弱は珠洲市、震度5弱は能登町、震度4が輪島市と。石川県内だけでなく、震度3の揺れが新潟県上越市、富山県高岡市、氷見市、福井県あわら市で観測された。(※その後、震源の深さは13㌔、マグニチュードは5.4に修正されている) 震度6以上の強い地震がこれまでも起きている。15年前の2007年3月25日の「能登半島地震」ではマグニチュード6.9、震度6強の揺れが七尾市、輪島市、穴水町を襲った。

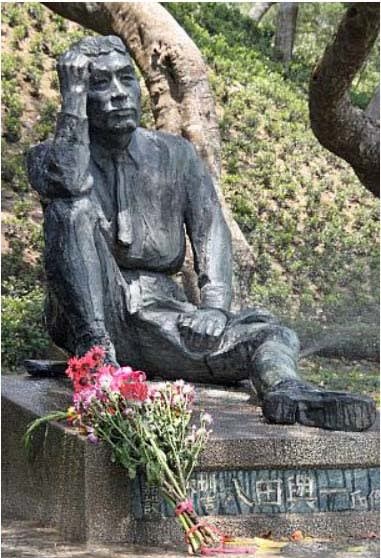

震度6以上の強い地震がこれまでも起きている。15年前の2007年3月25日の「能登半島地震」ではマグニチュード6.9、震度6強の揺れが七尾市、輪島市、穴水町を襲った。 烏山頭ダムは10年の歳月をかけて1930年に完成した。ただ、日本国内では1923年に関東大震災があり、ダム建設のリ-ダーだった八田にとっては予算的にも想像を絶する難工事だったと伝わっている。当時としてはアジア最大級のダムで、同時に造られた灌漑施設によって周辺の地域は台湾の主要な穀倉地帯となり、現在も農業だけでなく工業用水や生活用水として利用されている。

烏山頭ダムは10年の歳月をかけて1930年に完成した。ただ、日本国内では1923年に関東大震災があり、ダム建設のリ-ダーだった八田にとっては予算的にも想像を絶する難工事だったと伝わっている。当時としてはアジア最大級のダムで、同時に造られた灌漑施設によって周辺の地域は台湾の主要な穀倉地帯となり、現在も農業だけでなく工業用水や生活用水として利用されている。 2011

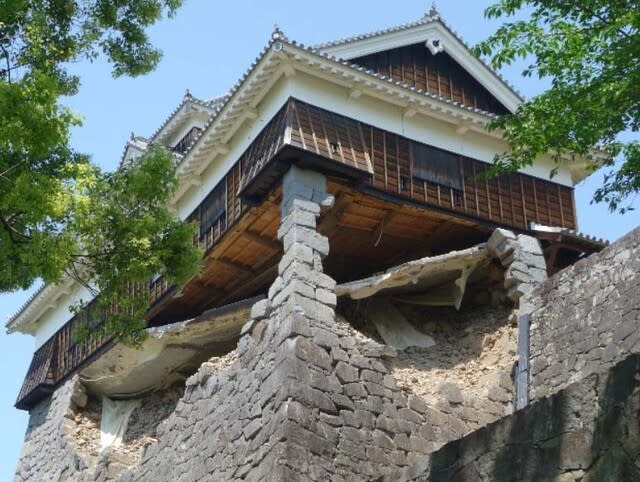

2011 新幹線熊本駅に到着して向かったのは熊本城だった。当時テレビで熊本城の被災の様子が報じられ、「飯田丸五階櫓(やぐら)」が震災復興のシンボルにもなっていた。石垣が崩れるなどの恐れから城の大部分は立ち入り禁止区域になっていて、飯田丸五階櫓を見学することはできなかった。ボランティアの説明によると、櫓の重さは35㌧で、震災後しばらくはその半分の重量を一本足の石垣が支えていた=写真、熊本市役所公式サイトより=。まさに「奇跡の一本石垣」だった。崩れ落ちた10万個にもおよぶ石垣を元に戻す復旧作業が行われていた。

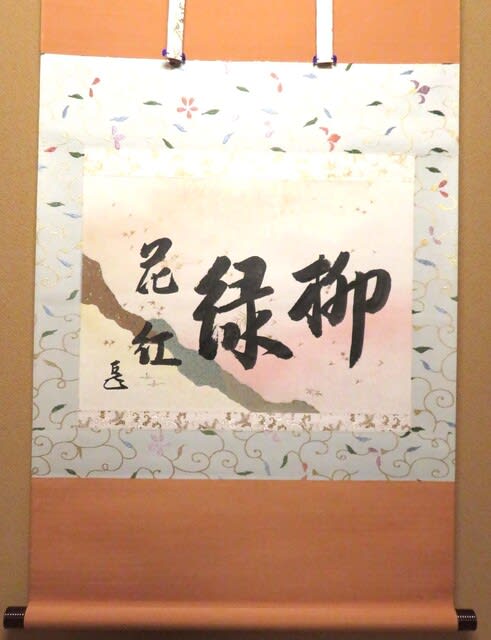

新幹線熊本駅に到着して向かったのは熊本城だった。当時テレビで熊本城の被災の様子が報じられ、「飯田丸五階櫓(やぐら)」が震災復興のシンボルにもなっていた。石垣が崩れるなどの恐れから城の大部分は立ち入り禁止区域になっていて、飯田丸五階櫓を見学することはできなかった。ボランティアの説明によると、櫓の重さは35㌧で、震災後しばらくはその半分の重量を一本足の石垣が支えていた=写真、熊本市役所公式サイトより=。まさに「奇跡の一本石垣」だった。崩れ落ちた10万個にもおよぶ石垣を元に戻す復旧作業が行われていた。 草むしりを終え、心地よかった庭の風を連想して、床の間に『柳緑 花紅』の掛け軸を出した=写真・上=。「やなぎはみどり はなはくれない」と読む。ネットで調べると、11世紀の中国の詩人・蘇軾の詩の一部のようだ。柳は緑色をなすように、花は紅色に咲くように、それぞれに自然の理があるという意味のようだ。四文字の掛け軸は詩的であり哲学的でもある。そして、淡い二色が春の美しい景色が描き出す。ありのままの姿が真実だということ。

草むしりを終え、心地よかった庭の風を連想して、床の間に『柳緑 花紅』の掛け軸を出した=写真・上=。「やなぎはみどり はなはくれない」と読む。ネットで調べると、11世紀の中国の詩人・蘇軾の詩の一部のようだ。柳は緑色をなすように、花は紅色に咲くように、それぞれに自然の理があるという意味のようだ。四文字の掛け軸は詩的であり哲学的でもある。そして、淡い二色が春の美しい景色が描き出す。ありのままの姿が真実だということ。 思わずエッと口にした。家の床の間に掛けてきた掛け軸『柳緑 花紅』の和菓子と同じイメージだ。知人に尋ねると。にっこりと説明をしてくれた。お菓子の薄紅色は桜の花を表現している。緑色は若葉というより柳の葉を表している。京都の高瀬川などでは両サイドに桜の木と柳の木が並んでいて、この季節は重なり合うように咲く。『都の春』という生菓子は銘も含めて京都の和菓子文化なのだという。

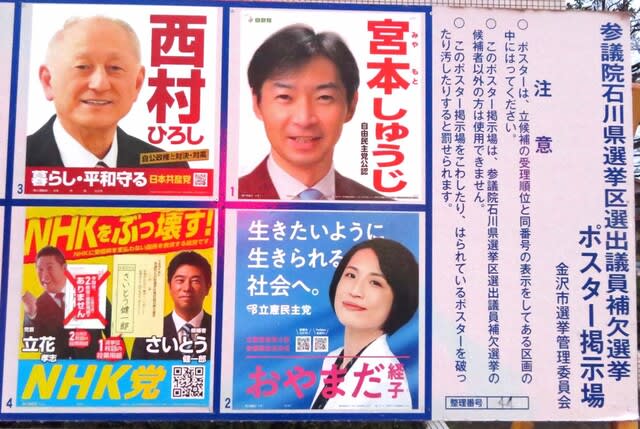

思わずエッと口にした。家の床の間に掛けてきた掛け軸『柳緑 花紅』の和菓子と同じイメージだ。知人に尋ねると。にっこりと説明をしてくれた。お菓子の薄紅色は桜の花を表現している。緑色は若葉というより柳の葉を表している。京都の高瀬川などでは両サイドに桜の木と柳の木が並んでいて、この季節は重なり合うように咲く。『都の春』という生菓子は銘も含めて京都の和菓子文化なのだという。 うららかな春の本番の中で、石川県ではまた選挙戦が始まった。参院石川県選挙区の補欠選挙がきょう7日告示され、立候補を表明していた4人が届け出を済ませた。選挙は前職である山田修路氏が知事選(3月13日)の出馬で辞職したことに伴うもの。投開票日は今月24日。立候補したのは、比例代表からのくら替えを狙う自民党公認の宮本周司氏51歳、行政書士で立憲民主党公認の小山田経子氏43歳、共産党公認で県委員会書記長の西村祐士氏67歳、実業家秘書で「NHK受信料を支払わない国民を守る党」公認の齊藤健一郎氏41歳の4人。

うららかな春の本番の中で、石川県ではまた選挙戦が始まった。参院石川県選挙区の補欠選挙がきょう7日告示され、立候補を表明していた4人が届け出を済ませた。選挙は前職である山田修路氏が知事選(3月13日)の出馬で辞職したことに伴うもの。投開票日は今月24日。立候補したのは、比例代表からのくら替えを狙う自民党公認の宮本周司氏51歳、行政書士で立憲民主党公認の小山田経子氏43歳、共産党公認で県委員会書記長の西村祐士氏67歳、実業家秘書で「NHK受信料を支払わない国民を守る党」公認の齊藤健一郎氏41歳の4人。 のう6日のこと。県内に活動拠点はなく、いわゆる「落下傘候補」だ。肩書は実業家秘書となっているが、実業家とはあのホリエモンこと、堀江貴文氏とメディア各社は紹介している。ただ、本人は選挙運動は告示日だけで、選挙期間中はほとんどを都内で過ごすようだ。供託金300万円は誰が払ったのかとふと考えた。午後6時ごろ、はがきを出し郵便局行く途中、ポスター掲示板を見るとようやく貼ってあった=写真・下=。

のう6日のこと。県内に活動拠点はなく、いわゆる「落下傘候補」だ。肩書は実業家秘書となっているが、実業家とはあのホリエモンこと、堀江貴文氏とメディア各社は紹介している。ただ、本人は選挙運動は告示日だけで、選挙期間中はほとんどを都内で過ごすようだ。供託金300万円は誰が払ったのかとふと考えた。午後6時ごろ、はがきを出し郵便局行く途中、ポスター掲示板を見るとようやく貼ってあった=写真・下=。 展示室で一つだけ、アレッと感じるコーナーがあった。西田幾多郎はよく「円相」を書いていたという説明があった。中国・唐代の禅僧である盤山宝積の漢詩である「心月孤円光呑万象」(心月 孤円にして、光 万象を呑む)をイメージして描いた円相図がオブジェになっている=写真・上=。

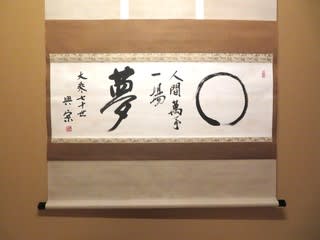

展示室で一つだけ、アレッと感じるコーナーがあった。西田幾多郎はよく「円相」を書いていたという説明があった。中国・唐代の禅僧である盤山宝積の漢詩である「心月孤円光呑万象」(心月 孤円にして、光 万象を呑む)をイメージして描いた円相図がオブジェになっている=写真・上=。 ちなみに自身が床の間の掲げる円相の掛け軸は「人間万事 一場 夢(じんかんばんじ いちじょうのゆめ)」=写真・下=。世の中に起きる良し悪し全ては、はかない夢であり、動じることはない。そんな意味だろうか。作者は曹洞宗管長を務めた板橋興宗・大乗寺住職だった。西田幾多郎が円相をイメージしていたこと、そして自身も円相の掛け軸を好んでいることに、少しだけ接点が見いだせた思いだった。

ちなみに自身が床の間の掲げる円相の掛け軸は「人間万事 一場 夢(じんかんばんじ いちじょうのゆめ)」=写真・下=。世の中に起きる良し悪し全ては、はかない夢であり、動じることはない。そんな意味だろうか。作者は曹洞宗管長を務めた板橋興宗・大乗寺住職だった。西田幾多郎が円相をイメージしていたこと、そして自身も円相の掛け軸を好んでいることに、少しだけ接点が見いだせた思いだった。