★金沢名所めぐり~花街の美術館~

金沢の「ひがしの茶屋街」は紅殻格子の町家が建ち並び、江戸時代の花街の風情を今に伝えている。界わいの家々は1階に出格子を構え、2階の建ちを高くして座敷を設けた建築が特徴で、国の重要伝統的建造物群保存地区に指定されている。初見の観光客は時代劇の映画のロケ地、あるいはテーマパークの印象を抱くかもしれない。和の趣を感じ、インスタ映えする画像を撮るには絶好のスポッ トでもある。レンタルの着物を羽織った女性グループや、男女が街並みをバックに撮影している姿をあちらこちらで見かける。中には、和装のインバウンド観光客もいる。

トでもある。レンタルの着物を羽織った女性グループや、男女が街並みをバックに撮影している姿をあちらこちらで見かける。中には、和装のインバウンド観光客もいる。

先日、茶屋街に「お茶屋美術館」の看板がかかる建物に入った。パンフによると、この家は文政3年(1820)に加賀藩の施策で茶屋街が造られた当時の建物、とある。じつに200年余り前の歴史ある建築物で、金沢市指定文化財でもある。かつて屋号は「中や」と呼ばれた。お茶屋は訪れた町人衆に遊ぶ場を提供する「貸し座敷」のような場所だった。客の求めに応じて仕出し屋から料理を取り寄せ、酒を供し、芸妓を呼ぶなど 遊宴を盛り上げた。勘定はすべて後日払いだった。お茶屋はそうした、なじみの客との信頼関係を大切にした。なので、なじみの客から紹介があったとしても、新規の客は「一見さんお断り」を貫いた。

遊宴を盛り上げた。勘定はすべて後日払いだった。お茶屋はそうした、なじみの客との信頼関係を大切にした。なので、なじみの客から紹介があったとしても、新規の客は「一見さんお断り」を貫いた。

逆に言えば、なじみの客は足しげく通ったのだろう。2階の座敷には「お座敷太鼓」が展示されている。三味線の囃子に合わせて、客が平太鼓と締め太鼓を用いてドンドン・ツクツク・ドンなどと叩く。この太鼓は別名「散財太鼓」と呼ばれる。この太鼓の技は何度も座敷遊びに通ってようやく芸として身につく。一人前になるまでには相当な散財を要するという意味のようだ。

由緒ある「中や」にはもてなしの宴を彩る加賀蒔絵や加賀象嵌、九谷焼など優美な御膳や碗などの道具が遺され、「美術品」として展示されている。中でも目を引いたのは櫛(くし)や簪(かんざし)など芸妓たちの黒髪を飾った品々だった=写真・下=。実際に使用されていたべっ甲や象牙などの櫛や簪はとても意匠(デザイン)にこだわりが感じられる。踊りや衣装だけでなく、こうした櫛や簪にも芸妓たちは華やかさを込めたのだろう。

由緒ある「中や」にはもてなしの宴を彩る加賀蒔絵や加賀象嵌、九谷焼など優美な御膳や碗などの道具が遺され、「美術品」として展示されている。中でも目を引いたのは櫛(くし)や簪(かんざし)など芸妓たちの黒髪を飾った品々だった=写真・下=。実際に使用されていたべっ甲や象牙などの櫛や簪はとても意匠(デザイン)にこだわりが感じられる。踊りや衣装だけでなく、こうした櫛や簪にも芸妓たちは華やかさを込めたのだろう。

何百とある櫛や簪を見て、ふと思った。それに込めた想いと同時にそれぞれの人生があった。この花街で生涯を遂げた女性たちの形見の品のように思えた。

⇒27日(月)夜・金沢の天気 くもり

留学生は、兼六園を散策に行き、そのときインバウンド観光客の団体を案内していた日本人のガイドが「カガ・ワン・ミリオン・ストーンズ」と言っていたのを聞いて、「加賀百万石」のことかとガイドの案内に耳をそばだてた。そのとき、ガイドは金沢城の石垣を指さして説明していたので、とても腑に落ちたという。「百万個もの石を使って、お城を造り、そして金沢に用水をはりめぐらせた加賀のお殿様はとても有能な方だったのですね」と留学生は感心していた。

留学生は、兼六園を散策に行き、そのときインバウンド観光客の団体を案内していた日本人のガイドが「カガ・ワン・ミリオン・ストーンズ」と言っていたのを聞いて、「加賀百万石」のことかとガイドの案内に耳をそばだてた。そのとき、ガイドは金沢城の石垣を指さして説明していたので、とても腑に落ちたという。「百万個もの石を使って、お城を造り、そして金沢に用水をはりめぐらせた加賀のお殿様はとても有能な方だったのですね」と留学生は感心していた。 今回の寒波で身の回りのことを言えば、あす25日に出席予定だった金沢での会議が延期になった。きょう午後4時ごろ、風雪の中で車を運転すると、マイナス3度となっていた。そのせいで、フロントガラスやバックミラーになどに雪がこびりついて運転に危なさを感じたので=写真=、ほどなくして自宅に引き返した。

今回の寒波で身の回りのことを言えば、あす25日に出席予定だった金沢での会議が延期になった。きょう午後4時ごろ、風雪の中で車を運転すると、マイナス3度となっていた。そのせいで、フロントガラスやバックミラーになどに雪がこびりついて運転に危なさを感じたので=写真=、ほどなくして自宅に引き返した。 そのことが身近で現実になったのは12年後、2007年3月25日午前9時41分に起きた能登半島地震だった。マグニチュード6.9、震度6強の揺れで、輪島市や七尾市、輪島市、穴水町で家屋2400棟余りが全半壊し、死者1人、重軽傷者は330人だった。当時は金沢大学に転職していたので、大学の有志と被災調査に入り、その後、学生たちを連れて被害が大きかった輪島市門前地区=写真・上=を中心に高齢者世帯を訪れ、散乱する家屋内の片づけのボランティアに入った。

そのことが身近で現実になったのは12年後、2007年3月25日午前9時41分に起きた能登半島地震だった。マグニチュード6.9、震度6強の揺れで、輪島市や七尾市、輪島市、穴水町で家屋2400棟余りが全半壊し、死者1人、重軽傷者は330人だった。当時は金沢大学に転職していたので、大学の有志と被災調査に入り、その後、学生たちを連れて被害が大きかった輪島市門前地区=写真・上=を中心に高齢者世帯を訪れ、散乱する家屋内の片づけのボランティアに入った。 気仙沼は漁師町。市役所にほど近い公園では、数多くの大漁旗を掲げた慰霊祭が営まれていた。津波で漁船もろとも大漁旗も多く流されドロまみれになっていた。その大漁旗を市民の有志が拾い集め、何度も洗濯して慰霊祭で掲げた。その旗には「祝 大漁」の「祝」の文字を別の布で覆い、「祈」を書き入れたものが数枚あった=写真・中=。漁船は使えず、漁に出たくとも出れない、せめて祈るしかない、あるいは亡き漁師仲間の冥福を祈ったのかもしれない。「午後2時46分」に黙とうが始まり、一瞬の静けさの中で祈る人々、すすり泣く人々の姿は今も忘れられない。

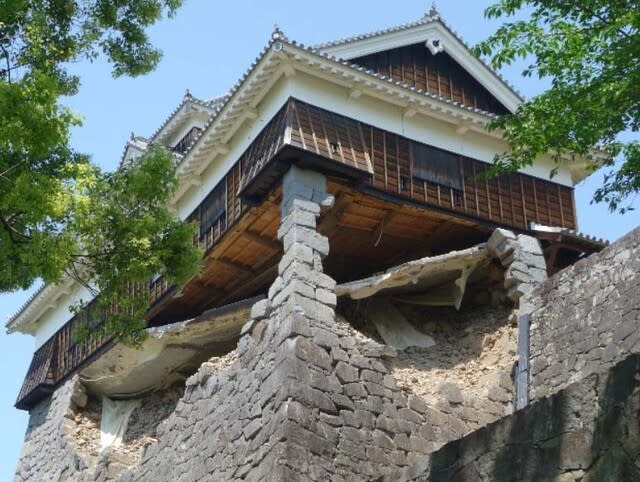

気仙沼は漁師町。市役所にほど近い公園では、数多くの大漁旗を掲げた慰霊祭が営まれていた。津波で漁船もろとも大漁旗も多く流されドロまみれになっていた。その大漁旗を市民の有志が拾い集め、何度も洗濯して慰霊祭で掲げた。その旗には「祝 大漁」の「祝」の文字を別の布で覆い、「祈」を書き入れたものが数枚あった=写真・中=。漁船は使えず、漁に出たくとも出れない、せめて祈るしかない、あるいは亡き漁師仲間の冥福を祈ったのかもしれない。「午後2時46分」に黙とうが始まり、一瞬の静けさの中で祈る人々、すすり泣く人々の姿は今も忘れられない。 て、見学することはできなかった。櫓の重さは35㌧で、震災後しばらくはその半分の重量を一本足の石垣が支えていた=写真・下、熊本市役所公式ホームページより=。まさに「奇跡の一本石垣」だった。熊本城の周囲をぐるりと一周したが、飯田丸五階櫓だけでなく、あちこちの石垣が崩れ、櫓がいまにも崩れそうになっていた。

て、見学することはできなかった。櫓の重さは35㌧で、震災後しばらくはその半分の重量を一本足の石垣が支えていた=写真・下、熊本市役所公式ホームページより=。まさに「奇跡の一本石垣」だった。熊本城の周囲をぐるりと一周したが、飯田丸五階櫓だけでなく、あちこちの石垣が崩れ、櫓がいまにも崩れそうになっていた。 客席の気分がさらに盛り上がるものだが、確かにブラボーを叫べば前方につばが飛ぶだろう。今後、コロナ禍が沈静化しても、ブラボーは復活しないかもしれない。

客席の気分がさらに盛り上がるものだが、確かにブラボーを叫べば前方につばが飛ぶだろう。今後、コロナ禍が沈静化しても、ブラボーは復活しないかもしれない。 その火様を今でも守っているお宅があることを聞いたのは10年前のこと。2014年8月、教えていただいた方に連れられてお宅を訪れた。能登半島の中ほどにある七尾市中島町河内の集落。かつて林業が盛んだった集落で、里山の風景が広がる。訪れたお宅の居間の大きな囲炉裏には、300年余り受け継がれてきたという火様があった。囲炉裏の真ん中に炭火があり、その一部が赤く燃えていた=写真=。訪れたのは夕方だったので、これから灰を被せるところだった。この集落でも火様を守っているのはこの一軒だけになったとのことだった。このお宅の火様を守っているのは、一人暮らしのお年寄りだった。

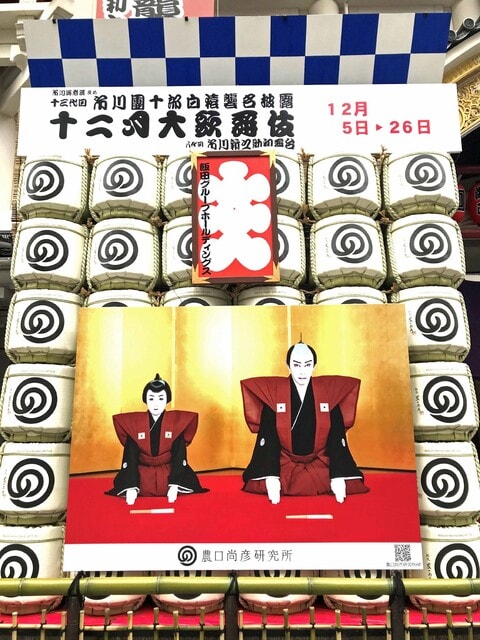

その火様を今でも守っているお宅があることを聞いたのは10年前のこと。2014年8月、教えていただいた方に連れられてお宅を訪れた。能登半島の中ほどにある七尾市中島町河内の集落。かつて林業が盛んだった集落で、里山の風景が広がる。訪れたお宅の居間の大きな囲炉裏には、300年余り受け継がれてきたという火様があった。囲炉裏の真ん中に炭火があり、その一部が赤く燃えていた=写真=。訪れたのは夕方だったので、これから灰を被せるところだった。この集落でも火様を守っているのはこの一軒だけになったとのことだった。このお宅の火様を守っているのは、一人暮らしのお年寄りだった。 メージを超えた華やかな味わいだ。農口杜氏から「ブルゴーニュワインのロマネ・コンティをイメージして造った」と説明があった。低温で熟成させるため新鮮な香りがする。500本限定の特別Ver。御年90歳の杜氏のさらなる挑戦でもある。

メージを超えた華やかな味わいだ。農口杜氏から「ブルゴーニュワインのロマネ・コンティをイメージして造った」と説明があった。低温で熟成させるため新鮮な香りがする。500本限定の特別Ver。御年90歳の杜氏のさらなる挑戦でもある。 例年、カニは地酒の辛口吟醸酒で味わう。今回はちょっと趣向を変えて、能登産の「どぶろく」で味わうことにした。能登半島の中ほどに位置する中能登町には、連綿とどぶろくを造り続けている神社が3社ある。五穀豊穣を祈願するに供えるお神酒で、お下がりとして氏子に振る舞われる。同町ではこの伝統を活かして2014年に「どぶろく特区」の認定を受け、いまでは農家レストランなど営む農業者が税務署の製造免許を得て醸造している。

例年、カニは地酒の辛口吟醸酒で味わう。今回はちょっと趣向を変えて、能登産の「どぶろく」で味わうことにした。能登半島の中ほどに位置する中能登町には、連綿とどぶろくを造り続けている神社が3社ある。五穀豊穣を祈願するに供えるお神酒で、お下がりとして氏子に振る舞われる。同町ではこの伝統を活かして2014年に「どぶろく特区」の認定を受け、いまでは農家レストランなど営む農業者が税務署の製造免許を得て醸造している。 それ以来、「アナフィラキシー症状だったのか」と気になっている。この症状は、薬や食物が身体に入ってから起きることのあるアレルギー反応で、じんま疹などの皮膚症状、腹痛や嘔吐などの消化器症状、息苦しさなどの呼吸器症状が急に起こる(厚労省公式サイト「新型コロナワクチンQ&A」)。じんま疹などの皮膚症状はなく、震えだったので呼吸器症状ではなかったか、と。(※イラストは厚労省公式サイトより)

それ以来、「アナフィラキシー症状だったのか」と気になっている。この症状は、薬や食物が身体に入ってから起きることのあるアレルギー反応で、じんま疹などの皮膚症状、腹痛や嘔吐などの消化器症状、息苦しさなどの呼吸器症状が急に起こる(厚労省公式サイト「新型コロナワクチンQ&A」)。じんま疹などの皮膚症状はなく、震えだったので呼吸器症状ではなかったか、と。(※イラストは厚労省公式サイトより) 煎茶を味わって感じることは「一滴の哲学」ということだろうか。小さな茶碗にほんの僅か、ほぼ一滴の煎茶が出される。それを2回味わい、その後に菓子をいただき、最後に白湯を飲み、茶席が終わる。抹茶とはまったく異なる流儀だ。

煎茶を味わって感じることは「一滴の哲学」ということだろうか。小さな茶碗にほんの僅か、ほぼ一滴の煎茶が出される。それを2回味わい、その後に菓子をいただき、最後に白湯を飲み、茶席が終わる。抹茶とはまったく異なる流儀だ。