☆震災にめげない能登・珠洲市の国際芸術祭

能登半島の尖端でマグニチュード6.5、震度6強の地震が今月5日に発生し1週間が過ぎた。生活再建の道のりも徐々にではあるが進んでいるようだ。地元メディアの報道によると、石川県庁が建物の応急危険度判定で調査した2717棟のうち、住宅被害は全壊15棟、半壊15棟、一部損壊706棟だった。さらに、工場や店舗などの事業所の被害も355棟に及んでいることが分かった。これを受けて、馳知事は被害の大きかった珠洲市に応急仮設住宅を建設し、さらに、被災者生活再建支援法の適応を決めた。全半壊の住宅の再建では最大300万円の支援金が得られる。

ただ、地震は今も続いている。気象庁公式サイトによると、きのう12日だけでも震度2が1回、震度1が4回あった。きょうの午前5時25分にも震度1があり、今月5日以降で震度1以上の地震が100回も観測されたことになる。

そうした状況の中で気になっているのが、珠洲市でことし秋に開催予定の「奥能登国際芸術祭」(総合プロデューサー・北川フラム氏)はどうなるのか、ということだ。2017年に始まった国際芸術祭は3年に一度のトリエンナーレで開催される。2020年はコロナ禍で1年間延期となり、翌年に「奥能登国際芸術祭2020+」として実施された。3回目のことしは9月2日から10月22日まで、14の国・地域の55組のアーティストによる作品が展示されることになっている=イラスト=。国際芸術祭の旗振り役の泉谷満寿裕市長が意外なタイミングで開催実施を表明した。

そうした状況の中で気になっているのが、珠洲市でことし秋に開催予定の「奥能登国際芸術祭」(総合プロデューサー・北川フラム氏)はどうなるのか、ということだ。2017年に始まった国際芸術祭は3年に一度のトリエンナーレで開催される。2020年はコロナ禍で1年間延期となり、翌年に「奥能登国際芸術祭2020+」として実施された。3回目のことしは9月2日から10月22日まで、14の国・地域の55組のアーティストによる作品が展示されることになっている=イラスト=。国際芸術祭の旗振り役の泉谷満寿裕市長が意外なタイミングで開催実施を表明した。

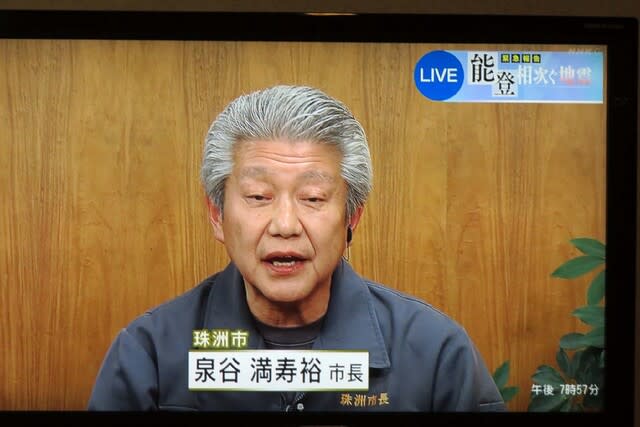

きのう12日、NHK金沢が午後7時30分から放送したローカル特番「生放送 能登・6強から1週間 またも起きた地震 私たちは何をすべきか 珠洲市長生出演」を視聴した。その中で、リモートで出演していた泉谷市長=写真=が「市民を理解を得て芸術祭を開催したい」「市民に希望を持ってもら うためにも」などと述べていた。アナウンサーから質問があって述べたのではなく、自発的な発言だった。ある意味で公共の場でもあるテレビの生番組なので、開催実施を宣言したようなものだ。

うためにも」などと述べていた。アナウンサーから質問があって述べたのではなく、自発的な発言だった。ある意味で公共の場でもあるテレビの生番組なので、開催実施を宣言したようなものだ。

今後、市議会などで開催の是非めぐり論戦が交わされるに違いない。珠洲市の国際芸術祭をこれまで何度も鑑賞する機会があった。思うことは、地域の住民がアーティストとともに作品づくりなどに積極的に関わり、そして作品の展示場では多くの人がガイド役をこなしている。「地域と一体となった芸術祭」というイメージなのだ。泉谷市長が述べたように、それは「市民の希望」ではないだろうかとも思う。

ただ、観客あっての芸術祭でもある。鑑賞に行きたくても被災地に赴くことに不安を感じる人もいるだろう。そこで、作品鑑賞をリモートでできるシステム「デジタル奥能登国際芸術祭」などがあれば国内から、そして世界からアプローチがあるのではないだろうか。震災にもめげずに一大イベントをやり遂げる地域の底力に期待したい。

⇒13日(土)午後・金沢の天気 くもり

知識豊富な友人から「草むしりは禅修行のようなものだよ」と聞かされたことがある。座禅を組みながら自分と向き合い悟りの境地を目指すように、草むしりは地面と向き合いながらひたすら手を動かし無心の境地に入る。草取りを終えて地面を眺めると、雑念が払われたかようにすっきりとした空間が広がる。その瞬間、草むしりという作業ができたことに感謝の念と充実感が心に漂う。

知識豊富な友人から「草むしりは禅修行のようなものだよ」と聞かされたことがある。座禅を組みながら自分と向き合い悟りの境地を目指すように、草むしりは地面と向き合いながらひたすら手を動かし無心の境地に入る。草取りを終えて地面を眺めると、雑念が払われたかようにすっきりとした空間が広がる。その瞬間、草むしりという作業ができたことに感謝の念と充実感が心に漂う。 たとされる。ではなぜ、「利休梅」と名付けられたのかと調べても、明確は答えにはたどり着けない。そこで自己流の勝手解釈を。

たとされる。ではなぜ、「利休梅」と名付けられたのかと調べても、明確は答えにはたどり着けない。そこで自己流の勝手解釈を。 スノーフレーク(鈴蘭水仙)は釣鐘型の白い花を咲かせている=写真・中=。これは上記のリキュウバイと違って、雪がちらちらと落ちる様子にも見えるので、「snowflake」(雪片)と名付けられたのだろう。原産地は東ヨーロッパだ。葉など外観がニラと似ているため、ニラの近くではスノーフレークを栽培しないように呼び掛けている自治体もある(広島県公式サイトなど)。有毒なアルカロイドを含有しているため、誤食すると吐気や下痢などの症状が出るようだ。花言葉は「純潔」「汚れなき心」だが、手ごわい植物でもある。。

スノーフレーク(鈴蘭水仙)は釣鐘型の白い花を咲かせている=写真・中=。これは上記のリキュウバイと違って、雪がちらちらと落ちる様子にも見えるので、「snowflake」(雪片)と名付けられたのだろう。原産地は東ヨーロッパだ。葉など外観がニラと似ているため、ニラの近くではスノーフレークを栽培しないように呼び掛けている自治体もある(広島県公式サイトなど)。有毒なアルカロイドを含有しているため、誤食すると吐気や下痢などの症状が出るようだ。花言葉は「純潔」「汚れなき心」だが、手ごわい植物でもある。。 イチリンソウ=写真・下=は1本の花茎に一つ花をつけるので「一輪草」の名だが、一群で植生する。「スプリング・エフェメラル(春の妖精)」と称されるように、春に芽を出し、白い花をつけ結実させて、初夏には地上からさっと姿を消す。一瞬に姿を現わし、可憐な花をつける様子が「春の妖精」の由来ではないだろうか。これも上記のスノーフレークと同様、可憐な姿とは裏腹に有毒なのでむやみに摘んだりすると皮膚炎を起こしたり、間違って食べたりすると胃腸炎を引き起こすといわれる。

イチリンソウ=写真・下=は1本の花茎に一つ花をつけるので「一輪草」の名だが、一群で植生する。「スプリング・エフェメラル(春の妖精)」と称されるように、春に芽を出し、白い花をつけ結実させて、初夏には地上からさっと姿を消す。一瞬に姿を現わし、可憐な花をつける様子が「春の妖精」の由来ではないだろうか。これも上記のスノーフレークと同様、可憐な姿とは裏腹に有毒なのでむやみに摘んだりすると皮膚炎を起こしたり、間違って食べたりすると胃腸炎を引き起こすといわれる。 きょう31日付の地元各紙を読むと、あす4月1日から台湾のエバー航空が毎日運航で再開すると、記事と広告で掲載されていた=写真・上=。この便の効果でさらに金沢はぎやかになるのではないだろうと憶測した。石川県観光戦略推進部「統計から見た石川の観光」(令和3年版)によると、コロナ禍以前の2019年の統計で、兼六園の日本人以外の国・地域別の入場者数のトップは台湾なのだ。数にして16万4千人、次は中国の4万4千人、香港3万7千人、アメリカ3万人の順になる。この年に兼六園を訪れた訪日観光客数は47万5千人なので、3割以上が台湾からの入りということになる。

きょう31日付の地元各紙を読むと、あす4月1日から台湾のエバー航空が毎日運航で再開すると、記事と広告で掲載されていた=写真・上=。この便の効果でさらに金沢はぎやかになるのではないだろうと憶測した。石川県観光戦略推進部「統計から見た石川の観光」(令和3年版)によると、コロナ禍以前の2019年の統計で、兼六園の日本人以外の国・地域別の入場者数のトップは台湾なのだ。数にして16万4千人、次は中国の4万4千人、香港3万7千人、アメリカ3万人の順になる。この年に兼六園を訪れた訪日観光客数は47万5千人なので、3割以上が台湾からの入りということになる。 台湾の日本統治時代、台南市に当時東洋一のダムと称された「烏山頭(うさんとう)ダム」が建設された。不毛の大地とされた原野を穀倉地帯に変えたとして、台湾の人たちから日本の功績として今も評価されている。このダム建設のリーダーが、金沢生まれの土木技師、八田與一(1886-1942)だった。ダム建設後、八田は軍の命令でフィリピンに調査のため船で向かう途中、アメリカの潜水艦の魚雷攻撃で船が沈没し亡くなった。1942年(昭和17年)5月8日だった。

台湾の日本統治時代、台南市に当時東洋一のダムと称された「烏山頭(うさんとう)ダム」が建設された。不毛の大地とされた原野を穀倉地帯に変えたとして、台湾の人たちから日本の功績として今も評価されている。このダム建設のリーダーが、金沢生まれの土木技師、八田與一(1886-1942)だった。ダム建設後、八田は軍の命令でフィリピンに調査のため船で向かう途中、アメリカの潜水艦の魚雷攻撃で船が沈没し亡くなった。1942年(昭和17年)5月8日だった。 気仙沼は漁師町。津波で漁船もろとも大漁旗も多く流されドロまみれになっていた。その大漁旗を市民の有志が拾い集め、何度も洗濯して慰霊祭で掲げた。この日は曇天だったが、色とりどりの大漁旗は大空に映えていた。その旗には「祝 大漁」の「祝」の文字を別の布で覆い、「祈」を書き入れたものが数枚あった。漁船は使えず、漁に出たくとも出れない、せめて祈るしかない、あるいは亡き漁師仲間の冥福を祈ったのかもしれない。「14時46分」に黙とうが始まり、一瞬の静けさの中で、祈る人々、すすり泣く人々の姿は今でも忘れられない。

気仙沼は漁師町。津波で漁船もろとも大漁旗も多く流されドロまみれになっていた。その大漁旗を市民の有志が拾い集め、何度も洗濯して慰霊祭で掲げた。この日は曇天だったが、色とりどりの大漁旗は大空に映えていた。その旗には「祝 大漁」の「祝」の文字を別の布で覆い、「祈」を書き入れたものが数枚あった。漁船は使えず、漁に出たくとも出れない、せめて祈るしかない、あるいは亡き漁師仲間の冥福を祈ったのかもしれない。「14時46分」に黙とうが始まり、一瞬の静けさの中で、祈る人々、すすり泣く人々の姿は今でも忘れられない。 じ場所に立ってみた。巻き網漁船はすでに解体されていた。が、震災から2ヵ月後に見た街並みの記憶とそう違わなかった。当時でも街のあちこちでガレキの処理が行われていた。テレビを視聴していて復興が随分と進んでいるとのイメージを抱いていたが、現地を眺めて愕然としたことを覚えている。

じ場所に立ってみた。巻き網漁船はすでに解体されていた。が、震災から2ヵ月後に見た街並みの記憶とそう違わなかった。当時でも街のあちこちでガレキの処理が行われていた。テレビを視聴していて復興が随分と進んでいるとのイメージを抱いていたが、現地を眺めて愕然としたことを覚えている。 せっかくなので無料ゾーンで楽しんだ。館内の市民ギャラリ―の壁に描かれている、色鮮やかな花や植物の文様。台湾のアーティストであるマイケル・リン氏の作品=写真・上=。金沢市民だったら、おそくらイメージが沸く。加賀友禅の模様だ、と。推測だが、マイケル・リン氏が金沢を訪れて加賀友禅の着物に描かれた文様が気に入ったのだろう。模様は加賀友禅の中でも古典的な図案のモチーフだ。そして、「加賀五彩」と称される藍、臙脂(えんじ)、黄土、草、古代紫の5色を基調に描いている。かなりのめり込んだ作品だ。

せっかくなので無料ゾーンで楽しんだ。館内の市民ギャラリ―の壁に描かれている、色鮮やかな花や植物の文様。台湾のアーティストであるマイケル・リン氏の作品=写真・上=。金沢市民だったら、おそくらイメージが沸く。加賀友禅の模様だ、と。推測だが、マイケル・リン氏が金沢を訪れて加賀友禅の着物に描かれた文様が気に入ったのだろう。模様は加賀友禅の中でも古典的な図案のモチーフだ。そして、「加賀五彩」と称される藍、臙脂(えんじ)、黄土、草、古代紫の5色を基調に描いている。かなりのめり込んだ作品だ。 手前には壁と同じモチーフのロッキングチェアがある。この美術館を共同設計した妹島和世氏と西沢立衛氏によるデザインのイス。そして、このイスに座ると見えてくるアートが、空に向かって定規をあてる姿を描いたブロンズ像「雲を測る男」。ベルギーの作家ヤン・ファーブル氏の作品だ=写真・中=。作品目録によると、ヤン・ファーブル氏はあの有名な昆虫学者ファン・アンリ・ファーブルのひ孫という。

手前には壁と同じモチーフのロッキングチェアがある。この美術館を共同設計した妹島和世氏と西沢立衛氏によるデザインのイス。そして、このイスに座ると見えてくるアートが、空に向かって定規をあてる姿を描いたブロンズ像「雲を測る男」。ベルギーの作家ヤン・ファーブル氏の作品だ=写真・中=。作品目録によると、ヤン・ファーブル氏はあの有名な昆虫学者ファン・アンリ・ファーブルのひ孫という。 難病の薬を開発したという実話に基づく。映画の終わりの場面で「研究の自由を剥奪された時は何をするか」と問いに主人公が答えたセリフが「雲でも測って過ごす」だったことからこの作品名がついたとか。昆虫学者の末裔らしい、知的なタイトルではある。

難病の薬を開発したという実話に基づく。映画の終わりの場面で「研究の自由を剥奪された時は何をするか」と問いに主人公が答えたセリフが「雲でも測って過ごす」だったことからこの作品名がついたとか。昆虫学者の末裔らしい、知的なタイトルではある。 「鼓門」のデザインのもととなっているのが、金沢で盛んな伝統芸能である能楽「加賀宝生」の鼓とされる。そして、鼓門とセットになっているのが、3019枚の強化ガラスで造られた「もてなしドーム」=写真・下=。中は広場になっていて1万9400平方㍍(東京ドームの半分足らず)の広さ。ドームのサイドにバスターミナル、タクシー乗降場などが連なる。雨や雪の多い金沢で、「駅を降りた人に傘を差し出す、もてなしの心」を表現したドームだ。鼓門とドームは2005年3月に完成し、その10年後の2015年3月に北陸新幹線の金沢開業が始まる。で、この金沢駅東口広場を整備したのはJRではなく金沢市で、投資額は170億円にもなった。

「鼓門」のデザインのもととなっているのが、金沢で盛んな伝統芸能である能楽「加賀宝生」の鼓とされる。そして、鼓門とセットになっているのが、3019枚の強化ガラスで造られた「もてなしドーム」=写真・下=。中は広場になっていて1万9400平方㍍(東京ドームの半分足らず)の広さ。ドームのサイドにバスターミナル、タクシー乗降場などが連なる。雨や雪の多い金沢で、「駅を降りた人に傘を差し出す、もてなしの心」を表現したドームだ。鼓門とドームは2005年3月に完成し、その10年後の2015年3月に北陸新幹線の金沢開業が始まる。で、この金沢駅東口広場を整備したのはJRではなく金沢市で、投資額は170億円にもなった。 JRは民営化(1987年)以降、徹底したコスト主義を経営の柱に据えていて、金沢だからと言って特別なフォルムの駅はつくらないし、つくれないのである。北陸新幹線の駅はどの駅ものっぺりしとした、ワンパターンの建物である。そこで、金沢市が先手を打って、駅の玄関口に170億円を投じた。「金沢の玄関口」に見合う立派な母屋=駅をつくってほしいとのメッセージをJRに対し送ったのだった。

JRは民営化(1987年)以降、徹底したコスト主義を経営の柱に据えていて、金沢だからと言って特別なフォルムの駅はつくらないし、つくれないのである。北陸新幹線の駅はどの駅ものっぺりしとした、ワンパターンの建物である。そこで、金沢市が先手を打って、駅の玄関口に170億円を投じた。「金沢の玄関口」に見合う立派な母屋=駅をつくってほしいとのメッセージをJRに対し送ったのだった。 インバウンド観光のツアーのガイドが金沢城の石垣を指さして、「加賀百万石」を「カガ・ワン・ミリオン・ストーンズ」と直訳しているとこのブログでも紹介したことがある。「百万石」はコメの量を示す尺貫法なのだが、金沢城には百万個の石があると説明されると、妙に納得する。

インバウンド観光のツアーのガイドが金沢城の石垣を指さして、「加賀百万石」を「カガ・ワン・ミリオン・ストーンズ」と直訳しているとこのブログでも紹介したことがある。「百万石」はコメの量を示す尺貫法なのだが、金沢城には百万個の石があると説明されると、妙に納得する。 石垣の城郭は城をぐるりと囲むように広がる。中でも壮観なのは菱櫓(ひしやぐら)、

石垣の城郭は城をぐるりと囲むように広がる。中でも壮観なのは菱櫓(ひしやぐら)、 金沢城の石垣の石は8㌔ほど離れた戸室山の周辺から運ばれた安山岩だ。金沢では「戸室石(とむろいし)」として知られる。赤味を帯びた石は「赤戸室」、青味を帯びたものは「青戸室」と称される。戸室山で発掘した石を運んだルートを石引(いしびき)と言い、現在でも「石引町」としてその名前は残っている。

金沢城の石垣の石は8㌔ほど離れた戸室山の周辺から運ばれた安山岩だ。金沢では「戸室石(とむろいし)」として知られる。赤味を帯びた石は「赤戸室」、青味を帯びたものは「青戸室」と称される。戸室山で発掘した石を運んだルートを石引(いしびき)と言い、現在でも「石引町」としてその名前は残っている。 アメリカ軍はこれまで単独で2回、斬首作戦を実行している。2001年9月11日にニューヨ-ク・マンハッタンなどで起きた同時多発テロを仕掛けた国際テロ組織アルカイダの首謀者オサマ・ビン・ラディンに対して、

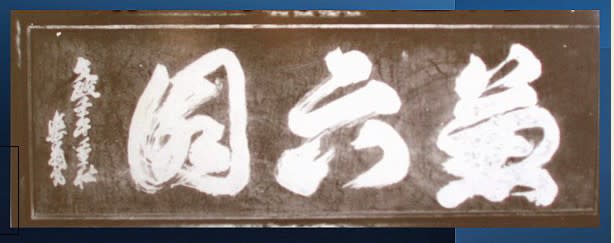

アメリカ軍はこれまで単独で2回、斬首作戦を実行している。2001年9月11日にニューヨ-ク・マンハッタンなどで起きた同時多発テロを仕掛けた国際テロ組織アルカイダの首謀者オサマ・ビン・ラディンに対して、 た。ただ、命名した人物には諸説ある。これ以降、兼六園のシンボルとも言える霞ヶ池が造られるなど本格的に手が入ることになる。兼六園に隣接する「いしかわ生活工芸ミュージアム」に、当時の加賀藩主から依頼を受けた幕府の老中・松平定信の筆「兼六園」の扁額=写真・上=が飾られている。

た。ただ、命名した人物には諸説ある。これ以降、兼六園のシンボルとも言える霞ヶ池が造られるなど本格的に手が入ることになる。兼六園に隣接する「いしかわ生活工芸ミュージアム」に、当時の加賀藩主から依頼を受けた幕府の老中・松平定信の筆「兼六園」の扁額=写真・上=が飾られている。 わりまで楽しませてくれて、潔く花の命を終わらせる。まさに散り際の美学である。武家の庭園らしい見事な花だと語り継がれる桜でもある。慶應年間(1865-68)に天皇より加賀藩主が賜わったものと伝えられ、別名「御所桜」ともいわれている。

わりまで楽しませてくれて、潔く花の命を終わらせる。まさに散り際の美学である。武家の庭園らしい見事な花だと語り継がれる桜でもある。慶應年間(1865-68)に天皇より加賀藩主が賜わったものと伝えられ、別名「御所桜」ともいわれている。 10年ほど前の話だが、この曲水の源流を訪ねて水の流れの上流をさかのぼってみた。すると「山崎山」という兼六園のもっとも東側の小高い山の下に小さな洞窟があった。この中には入れないので、山崎山の裏側に回ると、池があった。ガイドマップには「沈砂池(しんさち)」という池だった。ここから向こうは兼六園ではないので、ここが曲水の発生源の池だと分かった。池は深く、よく見ると水道管と思われるパイプラインとつながっている。そこで、兼六園管理事務所を訪ねると、当時の所長が丁寧に説明してくれた。「この池は辰巳用水という江戸時代につくられた用水から水を引いている。ここで水を調整し、1秒間に160㍑の水が流れるように計算して下流に流している」と。

10年ほど前の話だが、この曲水の源流を訪ねて水の流れの上流をさかのぼってみた。すると「山崎山」という兼六園のもっとも東側の小高い山の下に小さな洞窟があった。この中には入れないので、山崎山の裏側に回ると、池があった。ガイドマップには「沈砂池(しんさち)」という池だった。ここから向こうは兼六園ではないので、ここが曲水の発生源の池だと分かった。池は深く、よく見ると水道管と思われるパイプラインとつながっている。そこで、兼六園管理事務所を訪ねると、当時の所長が丁寧に説明してくれた。「この池は辰巳用水という江戸時代につくられた用水から水を引いている。ここで水を調整し、1秒間に160㍑の水が流れるように計算して下流に流している」と。