★安倍事件から1年 モラル崩壊の世の中に

安倍元総理が奈良市で選挙応援演説中に銃撃され死亡してから、きょう8日で1年になる。この銃殺は回避できなかったのかと思うことがある。それは警察が襲撃のとき何をしていたのか、という点だ。

奈良市の大和西大寺駅前の交差点で安倍氏は候補者とともに立っていた。この場所はガードレールに囲まれていて、警視庁のSP1人を含む4人の警察官が警備にあたっていた。SPは安倍氏を見ながら、前方の大勢の聴衆を警戒していた。2人の警察官は安倍氏の目線と同じ方向にいる聴衆を警戒していた。つまり、傍らにいた3人が会場前方を中心に警備していたことになる。そしてもう1人の警察官は主に安倍氏の後方の警戒にあたっていた。

最初、容疑者と安倍氏の直線距離は約15㍍だった。その後、安倍氏の背後に回り込むように歩いて車道を横断。ショルダーバッグの中から手製の銃を取りだし、約8㍍の距離から発砲した。周囲の人たちが大きな音に身をすくめる中、容疑者は白煙の上がる銃を手にし、さらに5歩前進。2.7秒後に、背後約5㍍から2発目を撃った。音の方を振り向くような動きを見せていた安倍氏は身をかがめるようにして倒れた。容疑者は直後、車道上で取り押さえられた。(※写真は、安倍氏銃撃事件を伝える、7月8日付の地元紙の夕刊)

最初、容疑者と安倍氏の直線距離は約15㍍だった。その後、安倍氏の背後に回り込むように歩いて車道を横断。ショルダーバッグの中から手製の銃を取りだし、約8㍍の距離から発砲した。周囲の人たちが大きな音に身をすくめる中、容疑者は白煙の上がる銃を手にし、さらに5歩前進。2.7秒後に、背後約5㍍から2発目を撃った。音の方を振り向くような動きを見せていた安倍氏は身をかがめるようにして倒れた。容疑者は直後、車道上で取り押さえられた。(※写真は、安倍氏銃撃事件を伝える、7月8日付の地元紙の夕刊)

ここで理解できないのは、背後8㍍まで近づいて発砲し、さらに5歩進み2.7秒後に2発目を発射している点だ。その間、SPと警察官の4人は何をしていたのか。ネットに上がっている関連動画などを見ると、一発目の後、安倍氏に覆いかぶさるなど警護対象者の身を守るような行動は確認できない。警察は常に容疑者の身柄の確保を最優先に考えていて、一発目の砲音と同時に犯人捜しに視線が注がれ、安倍氏をガードする行動が遅れた。5歩、2.7秒の二発目はその警備の死角を突いたのだろうか。

銃規制がきびしい日本の社会にあって、専門知識があれば銃や弾を自作できる。それも無尽蔵にだ。これから銃がはびこるのではないか。そして、ことし4月には和歌山市で岸田総理の演説会場で爆発物が投げ込まれる事件もあった。世の中ではモラルの崩壊が起きているように思えてならない。

⇒8日(土)午後・金沢の天気 あめ

初めて6月に3日連続で40度を超え、22日には過去最高の41度を記録したと報じれらている(6月25日付・AFP通信Web版日本語)。

初めて6月に3日連続で40度を超え、22日には過去最高の41度を記録したと報じれらている(6月25日付・AFP通信Web版日本語)。 て、人に危害を与えないが食べ物を取っていくという事例が目立っているという。これまでも、サンドイッチやおにぎりなどが狙われた被害があったそうだ。確かに、注意書きの下には、「食べ物をねらって、空から急降下してくることがあります」と記してある。

て、人に危害を与えないが食べ物を取っていくという事例が目立っているという。これまでも、サンドイッチやおにぎりなどが狙われた被害があったそうだ。確かに、注意書きの下には、「食べ物をねらって、空から急降下してくることがあります」と記してある。 ていない。では、西日本と東日本と中間にある金沢ではどうか。以前、同じ関心を持った仲間たちと金沢大学の角間キャンパスで計測したことがある。すると、おおむね2秒間隔だった。金沢は西日本の生態系ということになる。

ていない。では、西日本と東日本と中間にある金沢ではどうか。以前、同じ関心を持った仲間たちと金沢大学の角間キャンパスで計測したことがある。すると、おおむね2秒間隔だった。金沢は西日本の生態系ということになる。 今回の震災で同市では1人が亡くなり、30人余りが負傷、全壊28棟、半壊103棟、一部損壊564棟(5月30日時点・石川県調べ)など甚大な被害を被った。知人は発表会に参加していて、メールでロゴの制作者のことも述べていた。考案したのは金沢美術工芸大学の研究生の男性で22歳。実家が珠洲市で最も被害が大きかった正院町にあり、自宅の裏山が崩れて祖母が負傷したのだという。

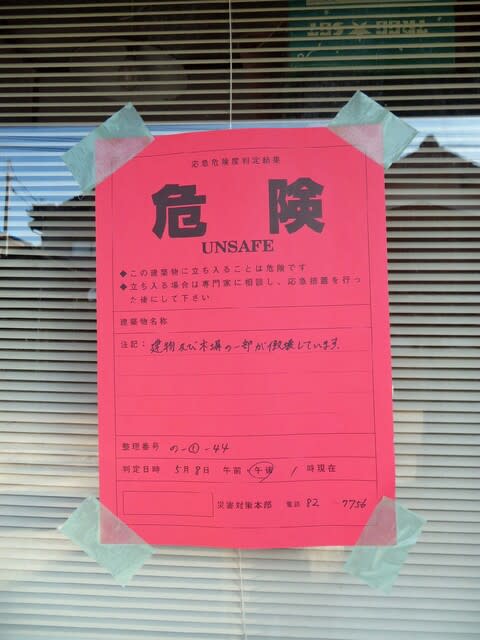

今回の震災で同市では1人が亡くなり、30人余りが負傷、全壊28棟、半壊103棟、一部損壊564棟(5月30日時点・石川県調べ)など甚大な被害を被った。知人は発表会に参加していて、メールでロゴの制作者のことも述べていた。考案したのは金沢美術工芸大学の研究生の男性で22歳。実家が珠洲市で最も被害が大きかった正院町にあり、自宅の裏山が崩れて祖母が負傷したのだという。 れた赤い紙があちらこちらの家や店舗の正面に貼られてあった。貼り紙をよく見ると、「応急危険度判定」とある。

れた赤い紙があちらこちらの家や店舗の正面に貼られてあった。貼り紙をよく見ると、「応急危険度判定」とある。  当時、金沢のローカル紙の新聞記者で、輪島支局で勤務していた。正午ごろ、日本海中部地震が起き、輪島も震度3の揺れがあった。金沢本社の報道デスクから電話があり、「津波が発生しているようだ。輪島にも来るかもしれないので港に行け」と指示があった。輪島漁港に駆けつけると、すでに津波が押し寄せていて、港内に巨大な渦巻きが起きていた。高さ数㍍の波が海上を滑って走るように次々と向かってくる。

当時、金沢のローカル紙の新聞記者で、輪島支局で勤務していた。正午ごろ、日本海中部地震が起き、輪島も震度3の揺れがあった。金沢本社の報道デスクから電話があり、「津波が発生しているようだ。輪島にも来るかもしれないので港に行け」と指示があった。輪島漁港に駆けつけると、すでに津波が押し寄せていて、港内に巨大な渦巻きが起きていた。高さ数㍍の波が海上を滑って走るように次々と向かってくる。 サをねだっている様子が見え、シャッターを押した=写真=。静かだった辺りの雰囲気も親鳥やヒナの鳴き声でにぎやかになった。

サをねだっている様子が見え、シャッターを押した=写真=。静かだった辺りの雰囲気も親鳥やヒナの鳴き声でにぎやかになった。 さっそく行ってみると、公民館は避難所だった。玄関でスタッフに「バンさんのマジキリはどこにありますか」と尋ねると、案内してくれた。正直な話、珠洲市は国際芸術祭を開催しているので、泉谷市長から「バンさんのマジキリ」と聞いて、芸術作品かとも思っていた。ところが、実際に見てみると、避難所のパーテーションだった=写真・上=。

さっそく行ってみると、公民館は避難所だった。玄関でスタッフに「バンさんのマジキリはどこにありますか」と尋ねると、案内してくれた。正直な話、珠洲市は国際芸術祭を開催しているので、泉谷市長から「バンさんのマジキリ」と聞いて、芸術作品かとも思っていた。ところが、実際に見てみると、避難所のパーテーションだった=写真・上=。 ックなどではなく、ダンボール製の簡単な仕組み。カーテン布が張られているが、プライバシー確保のために透けない。中にあるベッドもダンボールだ=写真・下=。坂氏は1995年の阪神大震災を契機に災害支援活動に取り組んでいて、このような「バンさんのマジキリ」を開発したようだ。

ックなどではなく、ダンボール製の簡単な仕組み。カーテン布が張られているが、プライバシー確保のために透けない。中にあるベッドもダンボールだ=写真・下=。坂氏は1995年の阪神大震災を契機に災害支援活動に取り組んでいて、このような「バンさんのマジキリ」を開発したようだ。 金沢から2時間ほどで珠洲市に着いた。今回の地震では同市を中心に1人が亡くなり、40人がけが。住宅被害は全壊が16棟、半壊15棟、部分損壊が706棟となっている。また、住宅以外でも蔵や納屋など62棟に被害が及んでいる(石川県危機管理監室まとめ)。被害が大きかった同市正院町に入ると、全半壊の家屋や、土蔵の白壁が落ちる=写真・上=などの被害があちらこちらにあった。

金沢から2時間ほどで珠洲市に着いた。今回の地震では同市を中心に1人が亡くなり、40人がけが。住宅被害は全壊が16棟、半壊15棟、部分損壊が706棟となっている。また、住宅以外でも蔵や納屋など62棟に被害が及んでいる(石川県危機管理監室まとめ)。被害が大きかった同市正院町に入ると、全半壊の家屋や、土蔵の白壁が落ちる=写真・上=などの被害があちらこちらにあった。 強の揺れでは、棚から出荷前の一升瓶が200本落ちて割れた。冬季の酒の仕込みに間に合うように酒蔵の改修工事を予定しているが、社長は「さらに強い地震が来るのではないかと不安もよぎる」と話した。

強の揺れでは、棚から出荷前の一升瓶が200本落ちて割れた。冬季の酒の仕込みに間に合うように酒蔵の改修工事を予定しているが、社長は「さらに強い地震が来るのではないかと不安もよぎる」と話した。  り、高さ9㍍もある大鳥居だった。近くを歩いていたシニアの男性に尋ねると、去年6月の地震6弱の揺れで鳥居が一部壊れ、修復工事を終えたばかりだったという。「また鳥居が崩れるなんて、残念です」と肩を落とした。

り、高さ9㍍もある大鳥居だった。近くを歩いていたシニアの男性に尋ねると、去年6月の地震6弱の揺れで鳥居が一部壊れ、修復工事を終えたばかりだったという。「また鳥居が崩れるなんて、残念です」と肩を落とした。