☆能登・祭りの輪~八朔祭に秘められた男神と女神の逢瀬の物語~

能登の夏祭りをテーマに各地を訪れているが、祭りの中心となる地域の神社は去年元日の能登半島地震で多く損壊した。社殿のほか鳥居が倒れるケースが目立つ。それをことしの夏祭りまでに再建しようと地域が力を合わせ、また他の震災地の人々の支援を受けて完成にこぎつけた事例(今月17日・18日付のブログ)もある。

きのう21日に訪れた志賀町富来領家町の住吉神社の鳥居も、今月23、24日の夏祭りを前に1年7ヵ月ぶりに再建された=写真・上=。社殿はまだ修復中だったが、高さ5㍍ほどの鳥居は木製で造られ、近づくとヒノキの香りがした。それまでの鳥居は石造りだった。境内で祭りの準備を行っていた地域の人に話を聴くと、「神輿で新しい鳥居の下をくぐるのを何よりも楽しみにしているんです」と目を細めていた。

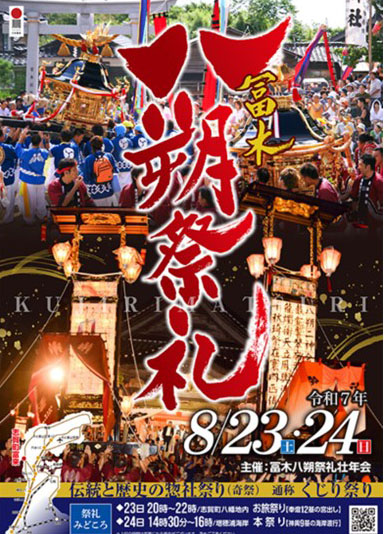

あすからの祭りは、「冨木八朔(とぎはっさく)祭り」と呼ばれ、能登でも知られた祭りだ。むしろ能登では「くじり祭り」として知られる。「くじり」は男女の性行為のことだ。なぜそう呼ばれるのか。境内にある祭りの説明看板にはこう記されている。

「その昔、岩舟に乗り増穂浦(※富来地区の海岸)に漂着した男神が住吉神社の女神に助けられ、夫婦になりました。ところが、荒波の音を嫌った男神は里山の冨木八幡神社に遷座してしまいました。その後、男神は年に一度(旧暦の八月朔日)に女神との逢瀬のため住吉神社に渡御したことが冨木八朔祭礼の始まりと言われ、約800年の伝統を誇ります」

男神と女神が逢瀬を交わすことが祭りのルーツとされ、それが「くじり祭り」として伝えられてきた。2日間にわたる祭礼の1日目は「お旅祭り」と称され、町内各地から大小30本のキリコが冨木八幡神社に集結する。男神を乗せた神輿とともに夜道を練り歩きなながら2㌔離れた住吉神社に届ける。2日目は本祭りで10基の神輿が増穂浦に勢ぞろいし、白砂青松の海岸を渡御する「浜廻り」が行われる。その後、街中を練り歩き男神を八幡神社まで送り届ける。

ストーリー性といい、キリコと神輿の巡行といい、じつにダイナミックな祭りだ。ちなみに、男神が嫌った「荒波」はおそらく冬場の荒海だろう。富来地区には、松本清張の推理小説『ゼロの焦点』の舞台となった名所の能登金剛があり、清張の歌碑がある。『雲たれて ひとり たけれる 荒波を かなしと思へり 能登の初旅』。清張が能登で初めて見た荒海の情景。人は出世欲、金銭欲、さまざまな欲望をうねらせて突き進むが、最後には自らの矛盾や人間関係、社会制度に突き当たって一瞬にして砕け散る。ズドンと音をたてて砕ける荒海から、サスペンスのイメージを膨らませたのかもしれない。

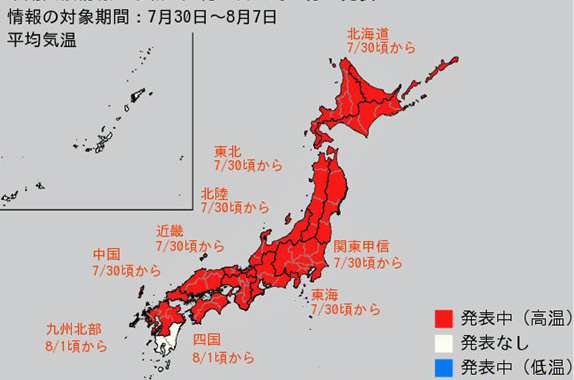

⇒22日(金)午後・金沢の天気 はれ