★「能登サザエ」シーズン終わり アートな「サザエハウス」

能登半島の真ん中に位置する志賀町で開催されるシンポジウムの事前打ち合わせのため、昨夜は町内のホテルに宿泊した。けさは午前7時30分に朝食を予約していたので会場に行いくと、バイキング料理がずらりと並んでいた。その中でも、思わず手を出したのがサザエのつぼ焼き=写真・上=。肝の先と貝柱と身の部分がうまい。そして名残惜しさも感じた。能登のサザエの漁期は7月1日から9月30日までの3ヵ月だ。きょう出されたサザエはきのう「9月30日」に採られたものだろう。あすから消えるメニューに違いない。

能登ではサザエの貝殻の尖った部分を「ツノ」と呼んでいる。ただ、サザエにはツノのあるものと、ないものもある。さらに、そのツノは同じ長さではない。長いものと短いものがある。海流が速いところで採れるサザエのツノは長いと能登では言い伝えられているが定かではない。遺伝的な長さもあるのではないかと考えてしまう。ただ、ツノが長いほうが見栄えがいいので、ホテルでのサザエもつい、長いツノのものを選んで皿に入れた。

能登ではサザエの貝殻の尖った部分を「ツノ」と呼んでいる。ただ、サザエにはツノのあるものと、ないものもある。さらに、そのツノは同じ長さではない。長いものと短いものがある。海流が速いところで採れるサザエのツノは長いと能登では言い伝えられているが定かではない。遺伝的な長さもあるのではないかと考えてしまう。ただ、ツノが長いほうが見栄えがいいので、ホテルでのサザエもつい、長いツノのものを選んで皿に入れた。

サザエを芸術に仕込んだアーティストを思い出した。2017年の奥能登国際芸術祭で出品した、村尾かずこ氏作『サザエハウス』=写真・下=。珠洲市の海沿いの一軒の小さな小屋の壁面を膨大な数のサザエの貝殻で覆ったものだ。以下、このブログの2017年10月16日付「さいはてのアート<上>」の再録。

「サザエハウス」の壁面をよく見ると、サザエだけでなく、アワビや巻貝の殻もある。また、同じサザエでも貝殻のカタチが違う。殻に突起がいくつもあるもの、まったくないもの、それぞれにカタチの個性がある。サザエそのものがその生息地(海底の岩場の形状など)に適応して形づくられた、完成度の高いアートなんだと改めて思えるから不思議だ。靴を脱いでハウスの中に入ると今度はサザエの貝殻に入ったような白色の曲がりくねった世界が広がる。

「サザエハウス」の壁面をよく見ると、サザエだけでなく、アワビや巻貝の殻もある。また、同じサザエでも貝殻のカタチが違う。殻に突起がいくつもあるもの、まったくないもの、それぞれにカタチの個性がある。サザエそのものがその生息地(海底の岩場の形状など)に適応して形づくられた、完成度の高いアートなんだと改めて思えるから不思議だ。靴を脱いでハウスの中に入ると今度はサザエの貝殻に入ったような白色の曲がりくねった世界が広がる。

入り口にいたボランティアガイドに、サザエの殻はどこから集めたのかと尋ねた。すると「全部で2万5千個、全部市内からですよ」と少し自慢気に。聞けば、アーチストの村尾氏との地元の人たちの打ち合わせで、今年(2017)6月から一般家庭や飲食店に呼びかけて集め始めた。貝殻の貼りつけ作業は7月からスタートし、作品のカタチが徐々に見え始めると、集まる数も増えた。当初から作品づくりを見守ってきたというボランティアガイドは「サザエの中身は食べるもの、殻は捨てるものですよ。その殻が芸術になるなんて思いもしなかった。殻を提供しただけなのに地元は参加した気分になって、(芸術祭で)盛り上がってますよ」とうれしそうに話した。

「サザエハウス」の外観は全体に白っぽい。カメラを向けていると、赤いスカートの女性が通り過ぎたのでシャッターを押した。赤と白のコントラストが鮮やかに映った。半島の先端、さいはてのアートがまぶしい。

⇒1日(日)夜・金沢の天気 はれ

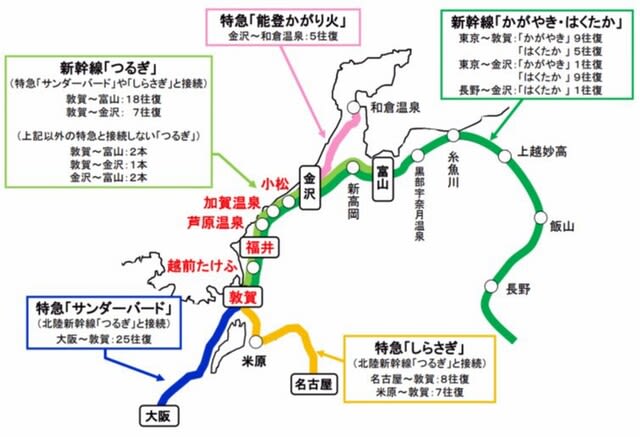

北陸新幹線の金沢・敦賀間の開業によるJR西日本の運行計画概要(8月30日付ニュースリリース)=図=によると、金沢と大阪方面を結ぶ特急「サンダーバード」、そして、名古屋方面を結ぶ特急「しらさぎ」は敦賀止まりとなる。金沢から北陸新幹線に乗って大阪に行く際は敦賀でサンダーバードに乗り換え、名古屋に行く際も敦賀でしらさぎに乗り換えになる。時間は短縮されるだろうが、これまで直行だった列車が、乗り換えとなると不便さを感じるのではないだろうか。もちろん、当初から予定されていたことであり、いまさら言うのも適切ではないかもしれない。

北陸新幹線の金沢・敦賀間の開業によるJR西日本の運行計画概要(8月30日付ニュースリリース)=図=によると、金沢と大阪方面を結ぶ特急「サンダーバード」、そして、名古屋方面を結ぶ特急「しらさぎ」は敦賀止まりとなる。金沢から北陸新幹線に乗って大阪に行く際は敦賀でサンダーバードに乗り換え、名古屋に行く際も敦賀でしらさぎに乗り換えになる。時間は短縮されるだろうが、これまで直行だった列車が、乗り換えとなると不便さを感じるのではないだろうか。もちろん、当初から予定されていたことであり、いまさら言うのも適切ではないかもしれない。 ンダーバードやしらさぎで関西や中京と直行列車で結ばれているが、来年からは乗り換えの手間が客に煩わしさを感じさせるのではないだろうか。(※イラストは、敦賀市役所公式サイト「新幹線敦賀駅前広場のイメージ図を作成しました!」より)

ンダーバードやしらさぎで関西や中京と直行列車で結ばれているが、来年からは乗り換えの手間が客に煩わしさを感じさせるのではないだろうか。(※イラストは、敦賀市役所公式サイト「新幹線敦賀駅前広場のイメージ図を作成しました!」より) ほど前に白い花が咲いていたのを檀家が株分けして数を増やしていったという伝えがある。そのせいか、花だけでなく境内も整備されて、ちょっとした「お寺の公園」というイメージだ。

ほど前に白い花が咲いていたのを檀家が株分けして数を増やしていったという伝えがある。そのせいか、花だけでなく境内も整備されて、ちょっとした「お寺の公園」というイメージだ。 ジ」と呼ばれる、瞬間的に電線を伝って高電圧の津波現象が起きる。この雷サージがパソコンの電源ケーブルから機器内に侵入した場合、部品やデータを破壊することになる。(※写真は、北陸電力公式サイト「雷情報」より)

ジ」と呼ばれる、瞬間的に電線を伝って高電圧の津波現象が起きる。この雷サージがパソコンの電源ケーブルから機器内に侵入した場合、部品やデータを破壊することになる。(※写真は、北陸電力公式サイト「雷情報」より) 日」として日本軍との戦いに勝利したことを祝い、10年に一度は大規模な式典が開催されている。本来ならば1945年8月15日が終戦の日だが、ルソン島で最後まで抵抗を続けていた日本軍の山下奉文陸軍大将が降伏を表明したのは9月2日だった。

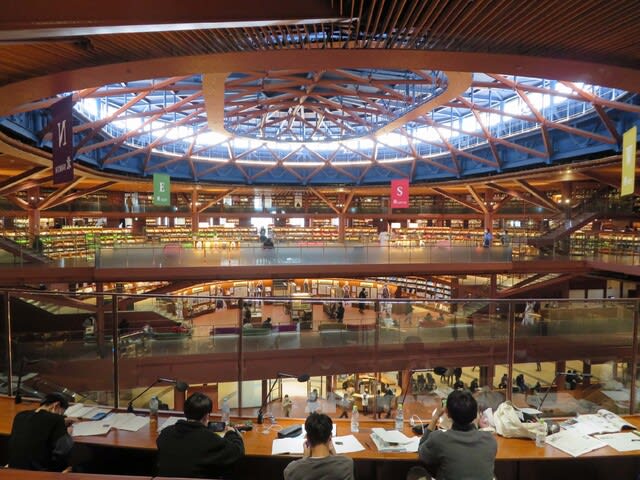

日」として日本軍との戦いに勝利したことを祝い、10年に一度は大規模な式典が開催されている。本来ならば1945年8月15日が終戦の日だが、ルソン島で最後まで抵抗を続けていた日本軍の山下奉文陸軍大将が降伏を表明したのは9月2日だった。 面白いのは形状だけでなく、従来の図書分類の枠を超えたコンセプトだ。吹き抜けに面して1階から上へと続く360度の円形書架には、12のテーマで7万冊の本が手に取りやすい形で並べられている。たとえば、「自分を表現する」という書架には、絵を描く、音楽を奏でる、写真を撮る、演じるといった芸術関連の本が並ぶ。それは芸術論ではなく、本を手に取って読むことで自らも表現してみたくなるような内容の本だ。司書が選りすぐった本なのだろう。ほかにも「暮らしを広げる」「文学にふれる」「仕事を考える」「体を動かす」などのテーマで本が並ぶ。また、分類別図書の本棚には30万冊が並ぶ。

面白いのは形状だけでなく、従来の図書分類の枠を超えたコンセプトだ。吹き抜けに面して1階から上へと続く360度の円形書架には、12のテーマで7万冊の本が手に取りやすい形で並べられている。たとえば、「自分を表現する」という書架には、絵を描く、音楽を奏でる、写真を撮る、演じるといった芸術関連の本が並ぶ。それは芸術論ではなく、本を手に取って読むことで自らも表現してみたくなるような内容の本だ。司書が選りすぐった本なのだろう。ほかにも「暮らしを広げる」「文学にふれる」「仕事を考える」「体を動かす」などのテーマで本が並ぶ。また、分類別図書の本棚には30万冊が並ぶ。 この時節いつも思うことだが、同じ墓参りでも金沢と能登・加賀では参り方に違いがある。金沢の場合は、墓所にキリコをつり下げる棒か紐がかけてあり、墓参した人は札キリコをかける。札キリコには浄土真宗の墓所ならば「南無阿弥陀仏」、曹洞宗ならば「南無釈迦牟尼仏」と書いて、裏の「進上」に墓参した人の名前を記す。この札キリコをつるすことで、その墓の持ち主は誰が墓参に訪れたのか分かる仕組みになっている。

この時節いつも思うことだが、同じ墓参りでも金沢と能登・加賀では参り方に違いがある。金沢の場合は、墓所にキリコをつり下げる棒か紐がかけてあり、墓参した人は札キリコをかける。札キリコには浄土真宗の墓所ならば「南無阿弥陀仏」、曹洞宗ならば「南無釈迦牟尼仏」と書いて、裏の「進上」に墓参した人の名前を記す。この札キリコをつるすことで、その墓の持ち主は誰が墓参に訪れたのか分かる仕組みになっている。 墓参りの帰り、インド料理の店に入った。初めての店だった。店内で流れるBGMはまるでお経の合唱のような、ゆったりとして荘厳な響きで、インドの民謡のような雰囲気だ。マトンカレーとプレーンナン、タドリーエビを注文。

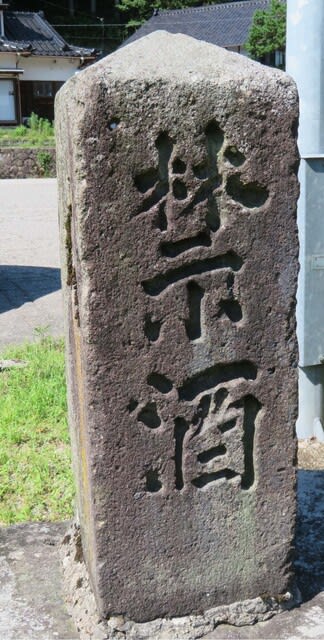

墓参りの帰り、インド料理の店に入った。初めての店だった。店内で流れるBGMはまるでお経の合唱のような、ゆったりとして荘厳な響きで、インドの民謡のような雰囲気だ。マトンカレーとプレーンナン、タドリーエビを注文。 津幡町河合谷(かわいだに)地区は石川県と富山県の県境沿いの山間地にある。「禁酒の村」はこれまで話には何度も聞いていたが、先日、初めて現地を訪れた。かつては河合谷村として独立村だった。その村長から村ぐるみの禁酒の提唱があったのは大正15年(1926)1月28日のことだった。以下、説明書き「河合谷村【禁酒】の碑 由来」から。

津幡町河合谷(かわいだに)地区は石川県と富山県の県境沿いの山間地にある。「禁酒の村」はこれまで話には何度も聞いていたが、先日、初めて現地を訪れた。かつては河合谷村として独立村だった。その村長から村ぐるみの禁酒の提唱があったのは大正15年(1926)1月28日のことだった。以下、説明書き「河合谷村【禁酒】の碑 由来」から。 生涯で1900余の句を残したといわれている。

生涯で1900余の句を残したといわれている。 18歳で加賀藩の足軽の家に嫁ぐも、20歳のときに夫と死別したことから松任の実家に帰る。このころから、金沢や小松、名古屋、美濃、伊勢の俳人らと交流を深める。52歳で剃髪して尼僧となる。(※写真は「千代女の里俳句館」の千代尼象)

18歳で加賀藩の足軽の家に嫁ぐも、20歳のときに夫と死別したことから松任の実家に帰る。このころから、金沢や小松、名古屋、美濃、伊勢の俳人らと交流を深める。52歳で剃髪して尼僧となる。(※写真は「千代女の里俳句館」の千代尼象) 自身もきのう菩提寺を訪れ、墓参りを済ませた。最近思うことだが、墓地をざっと眺めて板キリコの数が減っているように思えてならない。つまり墓参する人の数が減っている。きのう午後に訪れたときも、墓参者はまばらだった。

自身もきのう菩提寺を訪れ、墓参りを済ませた。最近思うことだが、墓地をざっと眺めて板キリコの数が減っているように思えてならない。つまり墓参する人の数が減っている。きのう午後に訪れたときも、墓参者はまばらだった。 グのドアを開けてくれた。すると、縦70㌢・横50㌢・奥行き30㌢ほどのコンパクトな仏壇が仕舞ってあった。「もちろん、月命日には家族で手合わせして供養している」とのこと。住宅の洋風化とともに仏壇がコンパクト化している、そんな印象を受けた。

グのドアを開けてくれた。すると、縦70㌢・横50㌢・奥行き30㌢ほどのコンパクトな仏壇が仕舞ってあった。「もちろん、月命日には家族で手合わせして供養している」とのこと。住宅の洋風化とともに仏壇がコンパクト化している、そんな印象を受けた。