☆「2023 アレどうなった」➁ ドラッグストアのシェア争い

政治の次は、経済のアレ。金沢はドラッグストアのシェア争いの主戦場なのだろう。なにしろ、ドラッグストアがまるで、コンビニのように乱立している。地元・石川県白山市に本社がある東証上場企業の「クスリのアオキ」は、最近自宅近くに1店舗増え=写真・上=、周囲に4店舗もある。同社の公式サイトによると、石川県内のドラッグストアの数は99店舗、北陸3県で246店舗あるようだ(2023年11月30日現在)。

超高齢化社会のマーケットの主導権を握るか

これに挑むかのように店舗数を増やしているのが、同じく上場企業の「スギ薬局」(本社・愛知県大府市)や「ゲンキー」(本社・福井県坂井市)だ。とくに、「スギ薬局」は2020年に金沢に初めて3店舗を開設。2024年2月までに北陸で一気に100店舗を計画している(同社公式サイト)。中でも目立っているのが、片町きらら店だろう=写真・下=。片町通りは金沢の繁華街にあり、多くの市民は「まさかドラッグストアが片町に」と思ったに違いない。ドラッグストアは繁華街ではなく、病院がある住宅街の近くにある店舗というイメージだったので、それが覆された。ちなみに、クスリのアオキは片町通りにはない。

これに挑むかのように店舗数を増やしているのが、同じく上場企業の「スギ薬局」(本社・愛知県大府市)や「ゲンキー」(本社・福井県坂井市)だ。とくに、「スギ薬局」は2020年に金沢に初めて3店舗を開設。2024年2月までに北陸で一気に100店舗を計画している(同社公式サイト)。中でも目立っているのが、片町きらら店だろう=写真・下=。片町通りは金沢の繁華街にあり、多くの市民は「まさかドラッグストアが片町に」と思ったに違いない。ドラッグストアは繁華街ではなく、病院がある住宅街の近くにある店舗というイメージだったので、それが覆された。ちなみに、クスリのアオキは片町通りにはない。

以下は自身の憶測だが、後発で店舗を構えたスギ薬局にとって、片町きらら店は採算性というよりPR効果を狙ったものなのだろう。と同時に、同業者であるクスリのアオキに対する挑戦状なのかもしれない。というのも、近くにある両店舗はスギ薬局がクスリのアオキに接するように店舗を構え、距離にして200㍍ほど。素人目で見ても、シェア争いに挑んでいるようにも見える。他でも、スギ薬局はクスリのアオキに付きまとうように店舗を配置している。悪い意味ではなく、業界の熾烈なシェア争いを間近に見ているようで迫力ある光景なのだ。コンビニ業界も同じだ。

以下は自身の憶測だが、後発で店舗を構えたスギ薬局にとって、片町きらら店は採算性というよりPR効果を狙ったものなのだろう。と同時に、同業者であるクスリのアオキに対する挑戦状なのかもしれない。というのも、近くにある両店舗はスギ薬局がクスリのアオキに接するように店舗を構え、距離にして200㍍ほど。素人目で見ても、シェア争いに挑んでいるようにも見える。他でも、スギ薬局はクスリのアオキに付きまとうように店舗を配置している。悪い意味ではなく、業界の熾烈なシェア争いを間近に見ているようで迫力ある光景なのだ。コンビニ業界も同じだ。

さらに、店舗のコンセプトにも工夫がある。クスリのアオキは複数の医療機関から幅広く処方せんを受け付け、「地域のかかりつけ薬局」としての機能を重視している。これに対し、後発のスギ薬局は店舗の多様性をアピールしている。繁華街にある片町きらら店は売り場面積の半分を化粧品やスキンケア、ヘアケア用品をそろえた「ビューティー強化型店」として、「美の拠点」と位置付けている。また、地域の在宅医療における訪問調剤サービスなど行っている。それぞれ個性を打ち出している。

ドラッグストアチェーンのこうした積極的な経営戦略は超高齢化社会を迎えるマーケットの主導権を握るだろう。ドラッグストアと食品スーパ-、ドラッグストアと介護・診療施設の併設、あるいはドラッグストアと家族葬を中心とした葬儀場もあり、かもしれない。そのくらい勢いのある業界ではないだろうか。何しろ、スギ薬局は2024年2月期の連結売上高を前期比11%増の7425億円、クスリのアオキは2024年5月期の連結売上高を前期比15%増の4350億円と見込んでいる(両社公式サイトより)。

⇒28日(木)夜・金沢の天気 くもり時々あめ

員全員のアルバムを作って、お土産はそれだけ。だけども、そのお土産の額を今から言いますよ。外で言っちゃダメですよ。官房機密費使っているから。1冊20万円するんですよ」(メディア各社の報道)

員全員のアルバムを作って、お土産はそれだけ。だけども、そのお土産の額を今から言いますよ。外で言っちゃダメですよ。官房機密費使っているから。1冊20万円するんですよ」(メディア各社の報道) 積雪60㌢の記録的な大雪となった能登半島の輪島市では、雪による倒木で道路がふさがれ、一時220世帯余りが孤立状態となっていたが、きのう25日夕方にはすべて解消した。また、停電となっていた2200戸はほとんどが復旧したものの、80戸でまだ停電が続いている。

積雪60㌢の記録的な大雪となった能登半島の輪島市では、雪による倒木で道路がふさがれ、一時220世帯余りが孤立状態となっていたが、きのう25日夕方にはすべて解消した。また、停電となっていた2200戸はほとんどが復旧したものの、80戸でまだ停電が続いている。 雪すかしをすると、プラスチック樹脂が摩耗する=写真=。この微細なプラスチックの破片は側溝を通じて川に流れ、海に出て漂うことになる。

雪すかしをすると、プラスチック樹脂が摩耗する=写真=。この微細なプラスチックの破片は側溝を通じて川に流れ、海に出て漂うことになる。 町内会でお達しがあったわけではないが、不思議と道路沿いの家々の人たちが一斉に出てきて、雪すかしの作業を行っている。平日の朝、通学路でもあるので児童生徒たちが多く通る。子どもたちから「ごくろうさまです」と声をかけられ、「滑らないように気をつけて」と応える。また、通学路は午前9時まで車が通れないので除雪作業にはタイムリーな時間帯でもある。そして、「よく降りましたね」は、ご近所のみなさんと交わす朝のあいさつとなる。(※写真は、22日午前6時57分に自宅2階から撮影した近所の雪景色)

町内会でお達しがあったわけではないが、不思議と道路沿いの家々の人たちが一斉に出てきて、雪すかしの作業を行っている。平日の朝、通学路でもあるので児童生徒たちが多く通る。子どもたちから「ごくろうさまです」と声をかけられ、「滑らないように気をつけて」と応える。また、通学路は午前9時まで車が通れないので除雪作業にはタイムリーな時間帯でもある。そして、「よく降りましたね」は、ご近所のみなさんと交わす朝のあいさつとなる。(※写真は、22日午前6時57分に自宅2階から撮影した近所の雪景色) 紅葉も深まった。金沢市内では北風も吹いていて、イチョウ並木では枯れ葉が舞っていた=写真・上=。くもり空と黄ばんた並木の風景は絵画の世界のようで心が和む。イチョウの大木は「オオイチョウ」と呼ばれ、長寿の樹木が多い。花言葉も「荘厳」「長寿」「鎮魂」などがある。撮影した場所は、金沢工業大学キャンパスの近く。道路を新設する際に周辺の風景に配慮してイチョウ並木を植栽したのだろう。地域全体が黄色く染まったいるような光景だった。

紅葉も深まった。金沢市内では北風も吹いていて、イチョウ並木では枯れ葉が舞っていた=写真・上=。くもり空と黄ばんた並木の風景は絵画の世界のようで心が和む。イチョウの大木は「オオイチョウ」と呼ばれ、長寿の樹木が多い。花言葉も「荘厳」「長寿」「鎮魂」などがある。撮影した場所は、金沢工業大学キャンパスの近く。道路を新設する際に周辺の風景に配慮してイチョウ並木を植栽したのだろう。地域全体が黄色く染まったいるような光景だった。 落ち葉かきで一番やっかいなのが、ぬれ落ち葉。水気のある舗装面などに張りついていると、ほうきで掃いてもなかなか剥がれない=写真・下=。結局、手で一枚一枚取る。

落ち葉かきで一番やっかいなのが、ぬれ落ち葉。水気のある舗装面などに張りついていると、ほうきで掃いてもなかなか剥がれない=写真・下=。結局、手で一枚一枚取る。 ろが、5類以降でコロナに罹った知人から発熱とのどの痛みに悩まされたと聞かされ心が動いた。間もなく師走、そして年の瀬ともなれば年末の行事や買い物など忙しくなり、人と会う機会も格段に増える。で、「やっぱり打っておこうか」と接種を申し込んだ次第。さて、インフルエンザの予防接種はどうするか。(※イラストは厚労省公式サイトより)

ろが、5類以降でコロナに罹った知人から発熱とのどの痛みに悩まされたと聞かされ心が動いた。間もなく師走、そして年の瀬ともなれば年末の行事や買い物など忙しくなり、人と会う機会も格段に増える。で、「やっぱり打っておこうか」と接種を申し込んだ次第。さて、インフルエンザの予防接種はどうするか。(※イラストは厚労省公式サイトより) きょうは雲一つない秋晴れの空だった。朝は冷えていたものの、日中の気温は25度と夏日。前回ブログの続き。兼六園で雪吊りが始まるころに、紅葉の色どりを見せてくれる場所がいくつかある。

きょうは雲一つない秋晴れの空だった。朝は冷えていたものの、日中の気温は25度と夏日。前回ブログの続き。兼六園で雪吊りが始まるころに、紅葉の色どりを見せてくれる場所がいくつかある。 「モミジバフウ」。原産地がアメリカだったことからアメリカ楓と呼ばれている。空を見上げると赤と青のコントラスが目に映える=写真・上=。

「モミジバフウ」。原産地がアメリカだったことからアメリカ楓と呼ばれている。空を見上げると赤と青のコントラスが目に映える=写真・上=。 この時季の紅葉の隠れた名所もある。金沢大学角間キャンパスだ。中山間地にあるキャンパスで、この時季は晩秋と初冬を告げる天候が入り混じる。キャンパスの回廊から見える紅葉の風景だ=写真・下=。木々はゆっくりと紅葉していくが、山間だけにその紅葉を追い立てるかのように風も吹き、冷たい雨も降る。紅葉と冬の訪れを同時に感じさせる、季節のスクランブルが楽しめるスポットだ。

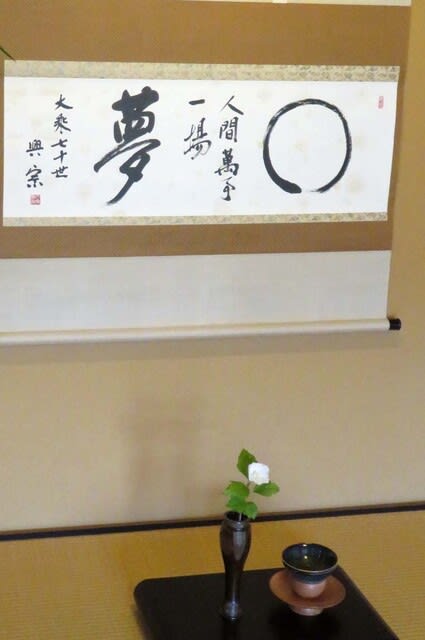

この時季の紅葉の隠れた名所もある。金沢大学角間キャンパスだ。中山間地にあるキャンパスで、この時季は晩秋と初冬を告げる天候が入り混じる。キャンパスの回廊から見える紅葉の風景だ=写真・下=。木々はゆっくりと紅葉していくが、山間だけにその紅葉を追い立てるかのように風も吹き、冷たい雨も降る。紅葉と冬の訪れを同時に感じさせる、季節のスクランブルが楽しめるスポットだ。 茶道の先輩諸氏から話を聴くと、如心斎は「求道者」のイメージがわく。その典型的なエピソードの一つが、大徳寺に毎日のように坐禅に通ったことだ。書物にもこう描かれている。「如心斎は、千家の伝統に従って、茶の湯は究極において禅に通ずる、と考えた。彼にとって、稽古は単に芸ごとの習練ではなく、悟りに達する自己鍛錬の道であった」(千宗左著『茶の湯 表千家』)。そして、死後も自分の肖像画を掛けることを禁じたという。ここから察するに、名誉欲をもたず、禅と茶道を極めた家元だった。

茶道の先輩諸氏から話を聴くと、如心斎は「求道者」のイメージがわく。その典型的なエピソードの一つが、大徳寺に毎日のように坐禅に通ったことだ。書物にもこう描かれている。「如心斎は、千家の伝統に従って、茶の湯は究極において禅に通ずる、と考えた。彼にとって、稽古は単に芸ごとの習練ではなく、悟りに達する自己鍛錬の道であった」(千宗左著『茶の湯 表千家』)。そして、死後も自分の肖像画を掛けることを禁じたという。ここから察するに、名誉欲をもたず、禅と茶道を極めた家元だった。