☆能登半島地震 共助の心意気「能登はやさしや土までも」

震度6弱の揺れがあった中能登町をきのう訪れた。能登半島の中ほどに位置するこの町には国指定の史跡「雨の宮古墳群 」がある。北陸地方最大級の前方後方墳と前方後円墳が隣接する。4 世紀から5世紀(弥生後期)の古墳で、眉丈山(びじょうざん・標高188㍍)の山頂にあり、邑知(おうち)地溝帯と呼ばれる穀倉地帯を見渡す位置にする。能登の王は自ら開拓した穀倉地を死後も見守りたいという思いで山頂に古墳を築いたのかもしれない、と想像を膨らませながら雪の山道に車を走らせた。

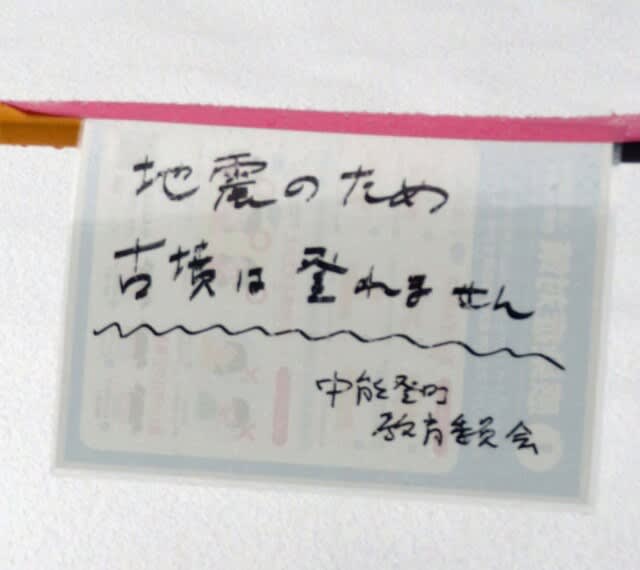

ところが、道半ばでストップの貼り紙が。「地震のため 古墳は登れません 中能登町教育委員会」=写真・上=。関係者に問い合わせると、36基の古墳の中でも大きな1号墳と2号墳の頂上部分で数㍍にわたって地割れ走っていて、ブルーシートで応急措置を施している。適切な修復方法を文化庁などと模索中で、当面の間は立ち入り禁止となるとのことだった。これまで、学生たちを連れて能登スタディツアーを実施する際には能登の歴史を理解するポイント地点として雨の宮古墳群 を訪れていた。行政予算は生活や交通インフラなどが優先されるのが常だが、地域が誇る文化財の修復を願う。

ところが、道半ばでストップの貼り紙が。「地震のため 古墳は登れません 中能登町教育委員会」=写真・上=。関係者に問い合わせると、36基の古墳の中でも大きな1号墳と2号墳の頂上部分で数㍍にわたって地割れ走っていて、ブルーシートで応急措置を施している。適切な修復方法を文化庁などと模索中で、当面の間は立ち入り禁止となるとのことだった。これまで、学生たちを連れて能登スタディツアーを実施する際には能登の歴史を理解するポイント地点として雨の宮古墳群 を訪れていた。行政予算は生活や交通インフラなどが優先されるのが常だが、地域が誇る文化財の修復を願う。

冒頭で述べたように、中能登町は古くから広大な平地でコメづくりが営まれた豊かな地域だ。その様子は街並みを見れば理解できる。「あずまだち」あるは「あずまづくり(東造り)」と呼ばれる切妻型の屋根は建物の上に大きな本を開いて覆いかぶせたようなカタチをしている。黒瓦と白壁のコントラストも特徴的で、旧加賀藩の農家の伝統的な建築様式とも言われている。

冒頭で述べたように、中能登町は古くから広大な平地でコメづくりが営まれた豊かな地域だ。その様子は街並みを見れば理解できる。「あずまだち」あるは「あずまづくり(東造り)」と呼ばれる切妻型の屋根は建物の上に大きな本を開いて覆いかぶせたようなカタチをしている。黒瓦と白壁のコントラストも特徴的で、旧加賀藩の農家の伝統的な建築様式とも言われている。

大きく損壊した建物はないように見受けられたが、白壁の部分が剥がれている家が相当あった=写真・中=。タテ揺れやヨコ揺れに本体はなんとか耐えたものの、外部では屋根瓦や白壁が落ち、内部では神棚やタンスなどが倒れただろうと察した。通りを歩くと、「瓦が落ちます 危険」と貼り紙をしている民家もあった。

町の様子を眺めながら車で走ると、「能登は 負けません!! 震災復興にがんばりましょう」「能登に 暖かいご支援 ありがとうございます」と書かれた看板が目に入った。看板の場所は国道159号に面した道の駅「織姫の里なかのと」。この看板を見て、「能登はやさしや土までも」という言葉を思い起こした。

町の様子を眺めながら車で走ると、「能登は 負けません!! 震災復興にがんばりましょう」「能登に 暖かいご支援 ありがとうございます」と書かれた看板が目に入った。看板の場所は国道159号に面した道の駅「織姫の里なかのと」。この看板を見て、「能登はやさしや土までも」という言葉を思い起こした。

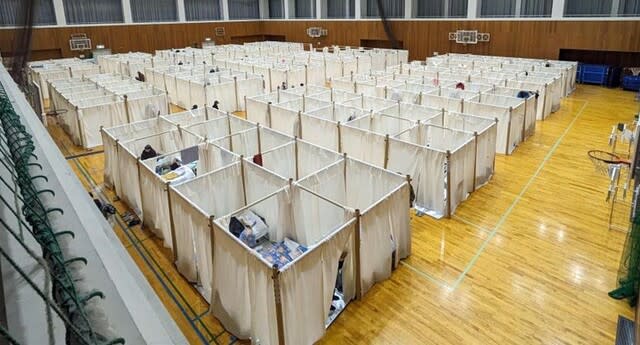

この言葉はこの地域の共助の精神を表現する言葉としてよく用いられる。被災地には「自主避難所」が数多くある。難を逃れた自宅や納屋、ビニールハウスなどを開放して近所や知り合いの人たちと助け合いながら避難所生活をしているケースだ。配給や医療巡回などでいろいろ問題も指摘されているが、共助による生き残りの精神が根付いている。自助でも公助でもなくまず共助、「能登は 負けません」はその心意気を象徴する言葉かもしれない。

⇒27日(土)夜・金沢の天気 くもり時々あめ

被災地の中学生たちの集団避難についてはこのブログ(17日付)で述べた。輪島市では地震の影響で授業再開の見通しがたたないことから、市内3つの中学校の生徒401人のうち保護者の同意を得た258人が白山市にある「白山青年の家」と「白山ろく少年自然の家」に3月まで集団避難させている。授業は避難先の施設のほか、市内の中学校などで行われる。3年生は高校受験を控えていて、生徒たちの学びの環境を確保することを最優先したのだろう。

被災地の中学生たちの集団避難についてはこのブログ(17日付)で述べた。輪島市では地震の影響で授業再開の見通しがたたないことから、市内3つの中学校の生徒401人のうち保護者の同意を得た258人が白山市にある「白山青年の家」と「白山ろく少年自然の家」に3月まで集団避難させている。授業は避難先の施設のほか、市内の中学校などで行われる。3年生は高校受験を控えていて、生徒たちの学びの環境を確保することを最優先したのだろう。 で大変な思いをした子どもたちが集団避難での生活と学びを通じてさらに一歩成長することを願う。

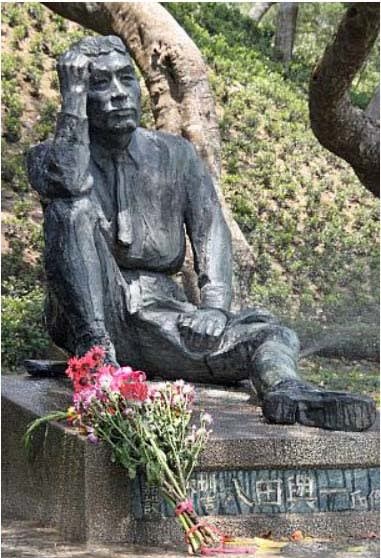

で大変な思いをした子どもたちが集団避難での生活と学びを通じてさらに一歩成長することを願う。 台湾の日本統治時代、台南市に当時東洋一のダムと称された「烏山頭(うさんとう)ダム」が建設された。不毛の大地とされた原野を穀倉地帯に変えたとして、台湾の人たちから日本の功績として今も評価されている。このダム建設のリーダーが、金沢生まれの土木技師、八田與一(1886-1942)だった。烏山頭ダムは10年の歳月をかけて1930年に完成した。ただ、日本国内では1923年に関東大震災があり、八田にとっては予算的にも想像を絶する難工事となった。(※写真は、台湾・烏山頭ダムを見渡す記念公園に設置されている八田與一の座像=台北ナビ公式ホームページより)

台湾の日本統治時代、台南市に当時東洋一のダムと称された「烏山頭(うさんとう)ダム」が建設された。不毛の大地とされた原野を穀倉地帯に変えたとして、台湾の人たちから日本の功績として今も評価されている。このダム建設のリーダーが、金沢生まれの土木技師、八田與一(1886-1942)だった。烏山頭ダムは10年の歳月をかけて1930年に完成した。ただ、日本国内では1923年に関東大震災があり、八田にとっては予算的にも想像を絶する難工事となった。(※写真は、台湾・烏山頭ダムを見渡す記念公園に設置されている八田與一の座像=台北ナビ公式ホームページより) ころで能登地方の平地で30㌢、山地で50㌢、加賀地方の平地で30㌢、山地で70㌢と予想されている。

ころで能登地方の平地で30㌢、山地で50㌢、加賀地方の平地で30㌢、山地で70㌢と予想されている。 民家や集落が孤立した。(※写真・下は、土砂ダムで孤立した輪島市熊野町の民家=今月4日、国土交通省TEC-FORCE緊急災害対策派遣隊がドローンで撮影)

民家や集落が孤立した。(※写真・下は、土砂ダムで孤立した輪島市熊野町の民家=今月4日、国土交通省TEC-FORCE緊急災害対策派遣隊がドローンで撮影) 一歩前に進むニュースも。松本総務大臣は被災した七尾市と内灘町を視察後、金沢市内で記者会見に応じた。被災地で懸案となっている災害廃棄物について、自治体が処理を進めやすくするために、国の費用負担分を引き上げることを明らかにした。通常は、地方が負担する費用のうち80%について交付税措置をとっているが、95%にする。2016年にあった熊本地震と同様の対応となる(22日付・朝日新聞Web版)。

一歩前に進むニュースも。松本総務大臣は被災した七尾市と内灘町を視察後、金沢市内で記者会見に応じた。被災地で懸案となっている災害廃棄物について、自治体が処理を進めやすくするために、国の費用負担分を引き上げることを明らかにした。通常は、地方が負担する費用のうち80%について交付税措置をとっているが、95%にする。2016年にあった熊本地震と同様の対応となる(22日付・朝日新聞Web版)。 石川県庁危機管理監室はきょう20日午後2時現在で、能登半島地震の住宅被害が3万1670棟と発表した。これまで「多数」と発表していた輪島市の戸数が一部判明したことに加え、各市町の被害戸数の実数が明らかになってきた。珠洲市は「多数」としており、実数が分かればさらに増える。

石川県庁危機管理監室はきょう20日午後2時現在で、能登半島地震の住宅被害が3万1670棟と発表した。これまで「多数」と発表していた輪島市の戸数が一部判明したことに加え、各市町の被害戸数の実数が明らかになってきた。珠洲市は「多数」としており、実数が分かればさらに増える。 棟、小松市1288棟、内灘町1254棟と続く。輪島市は870棟としているが、罹災証明書の交付や申請の数から算出したもので、今後さらに増えるだろう。

棟、小松市1288棟、内灘町1254棟と続く。輪島市は870棟としているが、罹災証明書の交付や申請の数から算出したもので、今後さらに増えるだろう。 シャワーセットを被災地に提供しているのはベンチャー企業「WOTA(ウォータ)」(本社:東京都中央区)。すでに、七尾市の避難所で断水状況下でシャワー浴ができるポータブル水再生システム「WOTA BOX(ウォータボックス)」を設置している。可搬型の製品で、大きさは家庭用エアコンの室外機程度。RO(逆浸透)膜をはじめとする数種類のフィルターによる濾過、塩素殺菌、そして紫外線照射による殺菌で排水の98%を飲用レベルまで再生させる装置。上下水道管をつながなくても、装置の中で再生された清潔な水を繰り返し使うことができる仕組みだ。

シャワーセットを被災地に提供しているのはベンチャー企業「WOTA(ウォータ)」(本社:東京都中央区)。すでに、七尾市の避難所で断水状況下でシャワー浴ができるポータブル水再生システム「WOTA BOX(ウォータボックス)」を設置している。可搬型の製品で、大きさは家庭用エアコンの室外機程度。RO(逆浸透)膜をはじめとする数種類のフィルターによる濾過、塩素殺菌、そして紫外線照射による殺菌で排水の98%を飲用レベルまで再生させる装置。上下水道管をつながなくても、装置の中で再生された清潔な水を繰り返し使うことができる仕組みだ。 島塗を扱う漆器店や木造住宅が密集していて、地震による火災で200棟以上が全焼。県警などが9日から焼け跡などを捜索していた。

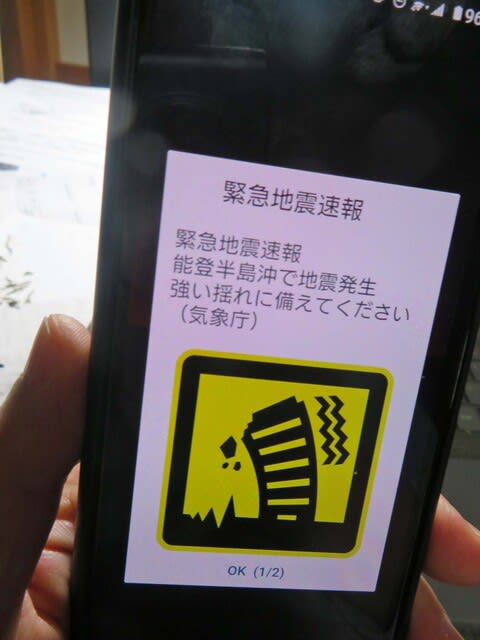

島塗を扱う漆器店や木造住宅が密集していて、地震による火災で200棟以上が全焼。県警などが9日から焼け跡などを捜索していた。 気象庁によると、震度1以上の揺れを観測した地震は16日午前4時までに1400回以上になる。能登地方やその周辺を震源とする地震は徐々に減少しているものの、地震活動が活発な状態が続いている。気象庁が今後2、3週間は震度5強程度か、それ以上の揺れに注意が必要と呼びかけていた矢先に先ほどの震度5の揺れが起きた。

気象庁によると、震度1以上の揺れを観測した地震は16日午前4時までに1400回以上になる。能登地方やその周辺を震源とする地震は徐々に減少しているものの、地震活動が活発な状態が続いている。気象庁が今後2、3週間は震度5強程度か、それ以上の揺れに注意が必要と呼びかけていた矢先に先ほどの震度5の揺れが起きた。 葬場があるものの、火葬炉計8基のうち6基が被災して使えない状態になっている。6基の復旧のめども立っていない。このため、災害時の協定に基づき、金沢市など他市町の火葬場に遺体を搬送することになる。このため、12日からは全国から寝台車15台の応援を受けて搬送を行っている(15日付・北陸中日新聞)。

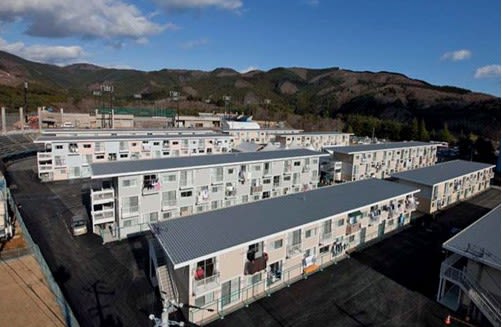

葬場があるものの、火葬炉計8基のうち6基が被災して使えない状態になっている。6基の復旧のめども立っていない。このため、災害時の協定に基づき、金沢市など他市町の火葬場に遺体を搬送することになる。このため、12日からは全国から寝台車15台の応援を受けて搬送を行っている(15日付・北陸中日新聞)。 ん・しげる)氏に設計を依頼できないか、県に働きかける意向を示している(15日付・北國新聞)。同市は約6千世帯で、今回の震災で仮設住宅を必要と市民は4千世帯と見込んでいる。

ん・しげる)氏に設計を依頼できないか、県に働きかける意向を示している(15日付・北國新聞)。同市は約6千世帯で、今回の震災で仮設住宅を必要と市民は4千世帯と見込んでいる。