★茶席のさりげない花入れはあの日本の歴史事件を伝える器

金沢市の21世紀美術館の敷地にある茶室「松涛庵」で開催された茶会に出かけた。開催名が「スペシャルオリンピクス石川 チャリティー茶会」という、初耳の名称だ=写真・上=。待合にいた係りの人に、「スペシャルオリンピクスとは何のことですか」と尋ねると、こうだった。「知的障がいのある人たちに様々なスポーツトレーニングとその成果の発表の場である競技会を、年間を通じ提供しているスポーツ組織なんです」と。

さらに丁寧な説明があった。障がい者のスポーツにいくつかの分類があって、オリンピックと並行して開催されているパラリンピックは身体障がい者が集う国際スポーツ大会であり、聴覚障がい者の国際大会はデフリンピック、そして知的障がい者の大会はスペシャルオリンピックスと称されている。今回の茶会はスペシャルオリンピックの地方組織であるNPO法人「スペシャルオリンピックス日本・石川」を支援するために開催された茶会という。

このチャリティー茶会は金沢の裏千家の社中が主催していて、27年前に始まり、コロナ禍の中止をはさんで今年で25回目だという。今回初めてお誘いを受けた次第。そんな歴史といわれのある茶会とは知らずに出席して、正客をと勧められるままに席に着いてしまった。

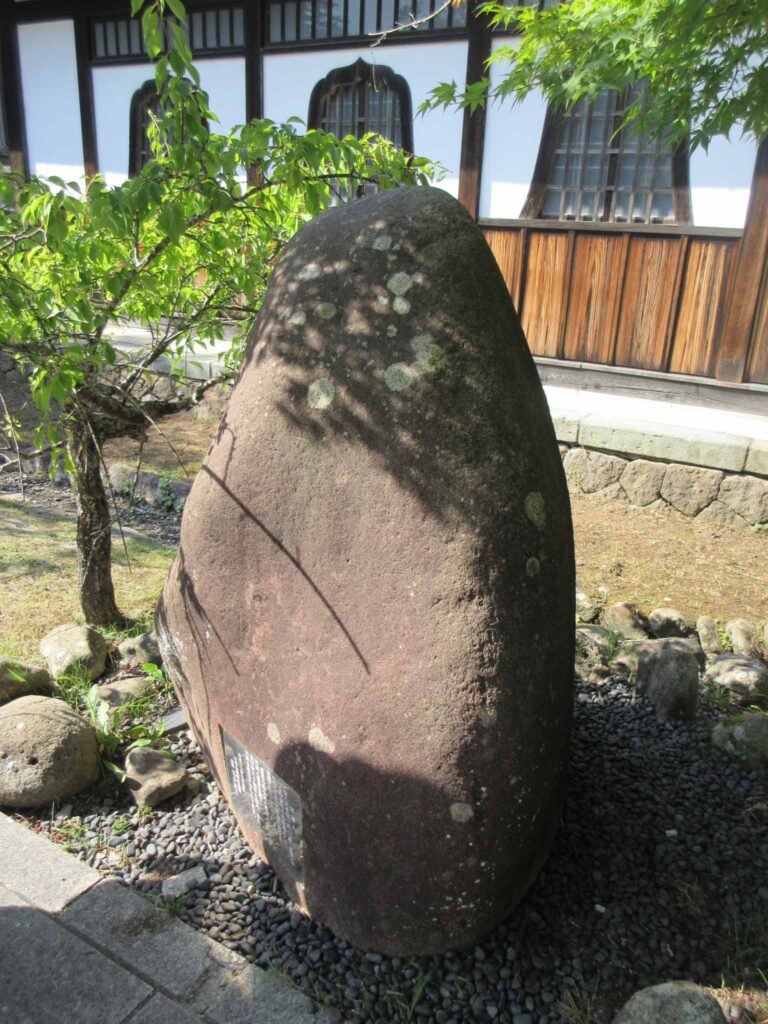

掛け軸は「山色不離門」。その意味を席主の山本宗茂氏に尋ねる。山の景色が門から離れない、つまり、門を開ければいつでも山の景色が目の前にあるという意味という。掛け軸の前にある花入れ=写真・下=のカタチが気になり、尋ねた。すると驚きだった。花入れは、25年ほど前に玄界灘から揚がった「海揚がりの筒」という。この土で焼かれた筒は独特の形状から、鎌倉時代中期にモンゴル帝国(元朝)と朝鮮半島の高麗が2度にわたり日本への侵攻を仕掛けた、いわゆる「元寇」に使われた火薬を入れた器だと分かった。

ある意味で歴史的に価値のあるものだが、席主の山本氏は「茶席では花を入れて床の間に飾り、平和の証として使っているんですよ」とほほ笑んだ。会記には「高麗筒」と記されている。茶道の世界では、歴史的な価値というより、場を和ませる発想で珍しい焼き物が使われることがよくある。その意味で茶席という場はじつにクリエイティブな世界と言えるかもしれない。おかげで日曜のお茶を楽しませてもらった。

⇒5日(日)夜・金沢の天気 はれ