☆「二度あることは三度ある」 金沢の被災地にリスクを読む

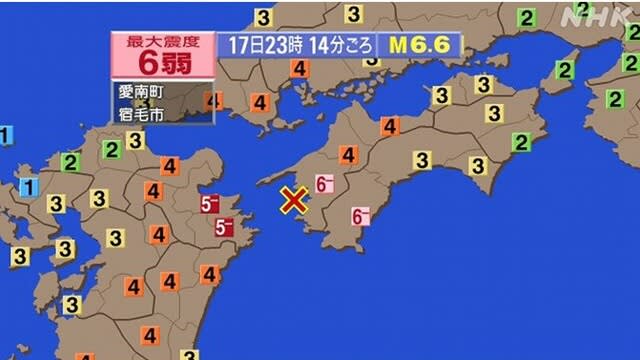

きのうの深夜午後11時14分、九州の大分県と四国の愛媛県に挟まれた豊後水道を震源とする地震があった。気象庁によると、マグニチュード6.6、震源の深さは39㌔、愛媛県愛南町と高知県宿毛市で震度6弱、九州や四国、中国、関西など西日本全体で揺れが観測された。(※地震図は、18日付・NHKニュースWeb版)

NHKの地震速報で、「南海トラフが来たか」と誰もが一瞬思ったのではないだろうか。今回の地震は、南海トラフ巨大地震の想定震源域内で起きているからだ。NHKの解説によると、想定震源域内でM6.8以上の地震が発生した場合、気象庁は「南海トラフ地震臨時情報」を発表するが、今回はM6.6で基準未満だった。また、南海トラフ地震は、フィリピン海プレートと陸側のプレートの境界部分が震源となるが、今回は深さ39㌔のフィリピン海プレートの内部で発生したと推定され、地震のメカニズムが異なり、南海トラフ地震の可能性が高まっているわけではないというのが気象庁の見解のようだ。

NHKの地震速報で、「南海トラフが来たか」と誰もが一瞬思ったのではないだろうか。今回の地震は、南海トラフ巨大地震の想定震源域内で起きているからだ。NHKの解説によると、想定震源域内でM6.8以上の地震が発生した場合、気象庁は「南海トラフ地震臨時情報」を発表するが、今回はM6.6で基準未満だった。また、南海トラフ地震は、フィリピン海プレートと陸側のプレートの境界部分が震源となるが、今回は深さ39㌔のフィリピン海プレートの内部で発生したと推定され、地震のメカニズムが異なり、南海トラフ地震の可能性が高まっているわけではないというのが気象庁の見解のようだ。

しかし、地震は予期せずして起きるものだ。去年5月5日に能登半島で震度6強、ことし元日に震度7の強烈な揺れが起きた。「災害は忘れたころにやってくる」(寺田寅彦)という教訓は実感だった。

話は変わる。元日の地震で震度5強を観測した金沢市田上新町ではがけ崩れが起き、民家4軒が道路ごと崩れ落ちた=写真・上、1月2日撮影=。場所は金沢大学角間キャンパス隣地の山手の住宅街だ。きのう現地に行くと、崩れ落ちた4軒の民家は解体・撤去されていた=写真・下、4月17日撮影=。現場を眺めながら考えたこと、それは「事はこれで終わったのだろうか」という思いだった。2月13日に現場を訪れたときに、この近くに40年余り住んでいるというシニアの女性から聞いた話だ。「このあたりで30年前にも大雨で土砂崩れがあって、2度目なんですよ」と。

話は変わる。元日の地震で震度5強を観測した金沢市田上新町ではがけ崩れが起き、民家4軒が道路ごと崩れ落ちた=写真・上、1月2日撮影=。場所は金沢大学角間キャンパス隣地の山手の住宅街だ。きのう現地に行くと、崩れ落ちた4軒の民家は解体・撤去されていた=写真・下、4月17日撮影=。現場を眺めながら考えたこと、それは「事はこれで終わったのだろうか」という思いだった。2月13日に現場を訪れたときに、この近くに40年余り住んでいるというシニアの女性から聞いた話だ。「このあたりで30年前にも大雨で土砂崩れがあって、2度目なんですよ」と。

土砂災害を研究している東京農工大学のチームが現地調査に訪れている(1月3日)。1600平方㍍の斜面が崩壊し、全壊した4棟のうち3棟が10㍍から20㍍西へ移動していた。地盤を調べたところ、大きさがほぼ均一の細かい砂地でできていて、斜面に設置された排水管からは地下水が流れ続けていた。このため、地下水を含んだ砂地に地震の揺れが加わったことで地盤が液体状になる液状化現象が起き、崩落したとみられる(1月6日付・NHKニュースWeb版)。液状化現象というリスクは山沿いでも起きるのだと初めて理解した。

そして、30年前のがけ崩れが教訓として活かされていなかったのだろうかと改めて考えた。「二度あることは三度ある」。このリスクをどう見極めればよいのか。

⇒18日(木)夜・金沢の天気 くもり

きく傾いている。地震前日の大みそかに多くの人たちが除夜の鐘をつきに訪れただろうと思うと、地域の人たちが鐘楼堂を見るたびに感じるであろう緊張感が伝わってくるようだった。あの鐘楼堂はどうなったのだろうかと気になっていた。

きく傾いている。地震前日の大みそかに多くの人たちが除夜の鐘をつきに訪れただろうと思うと、地域の人たちが鐘楼堂を見るたびに感じるであろう緊張感が伝わってくるようだった。あの鐘楼堂はどうなったのだろうかと気になっていた。 前回ブログの続き。能登鹿島駅の桜を見て、その後、穴水町で16人が亡くなった由比ヶ丘地区をめぐった。一帯には大量の土砂が積み上がり、巻き込まれた家や車が流されていた。現場はそのまま残されていた=写真・上=。今月12日に当地を訪れた天皇、皇后両陛下が黙礼をされた場所でもある。海岸沿いを走り、能登町鵜川地区に入った。古い伝統的な家並みが多い地区で、全壊の住宅も目立った。

前回ブログの続き。能登鹿島駅の桜を見て、その後、穴水町で16人が亡くなった由比ヶ丘地区をめぐった。一帯には大量の土砂が積み上がり、巻き込まれた家や車が流されていた。現場はそのまま残されていた=写真・上=。今月12日に当地を訪れた天皇、皇后両陛下が黙礼をされた場所でもある。海岸沿いを走り、能登町鵜川地区に入った。古い伝統的な家並みが多い地区で、全壊の住宅も目立った。 そして、同じ能登町の白丸地区に入った。同町ではもっとも被害が大きかった地区でもある。白い砂浜が円を描くような風光明媚な地区で、地名そのもの。ここに地震、火災、そして津波の複合災害が起きた。火災に見舞われた一帯では黒くなった車や焼け残った瓦が積み重なっていた。気象庁によると、4.7㍍(痕跡高)の津波が200世帯の白丸地区に到達した。発生から3ヵ月半がたっても、大量のがれきが散乱していた=写真・下=。

そして、同じ能登町の白丸地区に入った。同町ではもっとも被害が大きかった地区でもある。白い砂浜が円を描くような風光明媚な地区で、地名そのもの。ここに地震、火災、そして津波の複合災害が起きた。火災に見舞われた一帯では黒くなった車や焼け残った瓦が積み重なっていた。気象庁によると、4.7㍍(痕跡高)の津波が200世帯の白丸地区に到達した。発生から3ヵ月半がたっても、大量のがれきが散乱していた=写真・下=。 無人駅のホームに入ると、線路を囲むようにヨメイヨシノが咲いている。アマチュアカメラマンや見学に来た人たちが200人ほどいただろうか。昭和7年(1932)に鉄道の開通を祝って桜が植えられた。それ以降も鉄道会社や地域の人たちが少しずつ植え、いまでは100本余りのソメイヨシノやシダレ桜が構内を彩っている。

無人駅のホームに入ると、線路を囲むようにヨメイヨシノが咲いている。アマチュアカメラマンや見学に来た人たちが200人ほどいただろうか。昭和7年(1932)に鉄道の開通を祝って桜が植えられた。それ以降も鉄道会社や地域の人たちが少しずつ植え、いまでは100本余りのソメイヨシノやシダレ桜が構内を彩っている。 のと鉄道は今回の地震で線路が歪むなど大きな被害に見舞われた。今月6日、およそ3ヵ月ぶりに全線での運転再開にこぎつけた。震災直後のガタガタとなった線路を実際に見ている能登の現地の人々にとっては、満開の桜のトンネルと列車の様子を見てようやく日常への一歩と実感しているかもしれない。

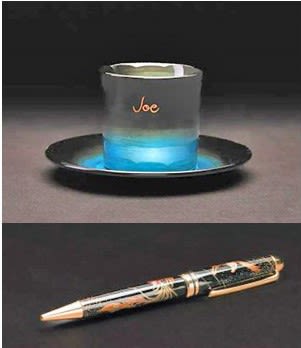

のと鉄道は今回の地震で線路が歪むなど大きな被害に見舞われた。今月6日、およそ3ヵ月ぶりに全線での運転再開にこぎつけた。震災直後のガタガタとなった線路を実際に見ている能登の現地の人々にとっては、満開の桜のトンネルと列車の様子を見てようやく日常への一歩と実感しているかもしれない。 る鳳凰が舞う姿を蒔絵で描いたボールペンだった。「輪島塗で意外なものが創れる」。これまでの印象が覆されたのではないだろうか。では、こうした輪島塗の創造的な作品はどのようにして創られたのか。

る鳳凰が舞う姿を蒔絵で描いたボールペンだった。「輪島塗で意外なものが創れる」。これまでの印象が覆されたのではないだろうか。では、こうした輪島塗の創造的な作品はどのようにして創られたのか。 去年の4月7日、田谷漆器店の工房を見学させてもらった=写真・下、右の人物が田谷昂大氏=。創業200年の老舗で、田谷氏は十代目となる。地元では輪島塗の製造販売店を「塗師屋(ぬしや)」と呼ぶ。

去年の4月7日、田谷漆器店の工房を見学させてもらった=写真・下、右の人物が田谷昂大氏=。創業200年の老舗で、田谷氏は十代目となる。地元では輪島塗の製造販売店を「塗師屋(ぬしや)」と呼ぶ。 もう40年も前の話だが、当時、新聞記者として輪島支局に赴いた。そのとき、当時の社長の五島耕太郎氏(1938-2014)と取材を通じて知り合った。チャレンジ精神が旺盛で、「ジャパン(japan)は漆器のことなんだよ」と言い、海外での展示販売などに積極的だった。また、「輪島塗は器や盆だけじゃない。ピアノも輪島塗でできる」と話していたことを覚えている。バブル景気の走りのころで、輪島塗業界には勢いがあった。その後、五島氏は1986年に輪島市長に就き、3期12年つとめた。そして漆器業界はバルブ経済絶頂には年間生産額が180億円(1991年)に達した。横倒しになったグランドピアノはそんなころに作られたものかと憶測した。

もう40年も前の話だが、当時、新聞記者として輪島支局に赴いた。そのとき、当時の社長の五島耕太郎氏(1938-2014)と取材を通じて知り合った。チャレンジ精神が旺盛で、「ジャパン(japan)は漆器のことなんだよ」と言い、海外での展示販売などに積極的だった。また、「輪島塗は器や盆だけじゃない。ピアノも輪島塗でできる」と話していたことを覚えている。バブル景気の走りのころで、輪島塗業界には勢いがあった。その後、五島氏は1986年に輪島市長に就き、3期12年つとめた。そして漆器業界はバルブ経済絶頂には年間生産額が180億円(1991年)に達した。横倒しになったグランドピアノはそんなころに作られたものかと憶測した。 方舟』」にある大皿にも金継ぎが施されていた。松の木とツルとカメの絵が描かれ、めでたい席で使われたのだろう。それを、うっかり落としたか、何かに当てたのだろうか。中心から4方に金継ぎの線が延びている=写真・下=。大正か昭和の初めのころの作か。金継ぎの皿からその家のにぎわいやもてなし、そして「もったいない」の気持ちが伝わってくる。

方舟』」にある大皿にも金継ぎが施されていた。松の木とツルとカメの絵が描かれ、めでたい席で使われたのだろう。それを、うっかり落としたか、何かに当てたのだろうか。中心から4方に金継ぎの線が延びている=写真・下=。大正か昭和の初めのころの作か。金継ぎの皿からその家のにぎわいやもてなし、そして「もったいない」の気持ちが伝わってくる。  どの建物被害が出ている。両陛下はマイクロバスに乗り、吉村町長の案内で倒壊した建物がそのままの状態となっている商店街などを視察された。その後、50人ほどが避難生活を送っている公共施設「さわやか交流館プルート」で被災者を見舞われた。被災した人たちに「おケガはありませんでしたか」、「お宅の被害がどの程度ありましたか」、「大変ですね」などと言葉をかけておられた。(※写真は、両陛下が見舞いに訪れた能登町の避難所=NHKニュースより)。

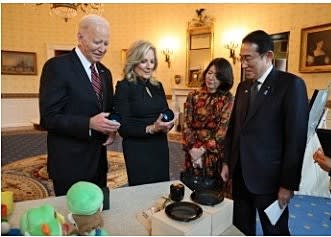

どの建物被害が出ている。両陛下はマイクロバスに乗り、吉村町長の案内で倒壊した建物がそのままの状態となっている商店街などを視察された。その後、50人ほどが避難生活を送っている公共施設「さわやか交流館プルート」で被災者を見舞われた。被災した人たちに「おケガはありませんでしたか」、「お宅の被害がどの程度ありましたか」、「大変ですね」などと言葉をかけておられた。(※写真は、両陛下が見舞いに訪れた能登町の避難所=NHKニュースより)。 岸田総理はこの見舞い電報を受けたことについてお礼を述べ、外交交渉をスムーズに運びたかったに違いない。日本時間の10日、夕食会に先立ち、見舞い電報のお礼を込めて、輪島塗のコーヒーカップとボールペンをプレゼントした=写真・上、外務省公式サイトより=。

岸田総理はこの見舞い電報を受けたことについてお礼を述べ、外交交渉をスムーズに運びたかったに違いない。日本時間の10日、夕食会に先立ち、見舞い電報のお礼を込めて、輪島塗のコーヒーカップとボールペンをプレゼントした=写真・上、外務省公式サイトより=。 岸田総理は2度、被災地を訪れている。一回目の1月14日はヘリコプターで上空から被災地の状況や道路など視察。避難所を訪れた。2回目の2月24日には輪島市で農業や漁業者、輪島塗の事業者らと車座で対話し、輪島塗販売店なども視察した。おそらく、このとき岸田総理はピンとひらめいたのだろう。4月の日米首脳会談で、バイデン大統領への手土産に輪島塗を持って行こう、と。(※写真・下は、輪島市での視察後の会見、総理官邸公式サイトより)

岸田総理は2度、被災地を訪れている。一回目の1月14日はヘリコプターで上空から被災地の状況や道路など視察。避難所を訪れた。2回目の2月24日には輪島市で農業や漁業者、輪島塗の事業者らと車座で対話し、輪島塗販売店なども視察した。おそらく、このとき岸田総理はピンとひらめいたのだろう。4月の日米首脳会談で、バイデン大統領への手土産に輪島塗を持って行こう、と。(※写真・下は、輪島市での視察後の会見、総理官邸公式サイトより) 当日は午前中に羽田発の特別機で能登空港に。自衛隊のヘリコプターで穴水町に向かい被災者を見舞うほか、災害対応に当たる関係者をねぎらう。その後、ヘリで能登町に移り、津波の被害が大きかった地域など訪れ、被災者と面会する。夜に帰京する。穴水町では20人、能登町では8人が震災で亡くなっていて、被害が大きかった奥能登4市町をすべて見舞われることになる。被災者と対面する所作だけでなく、被災地域にまんべんなく足を運ばれる丁寧さには敬服する。

当日は午前中に羽田発の特別機で能登空港に。自衛隊のヘリコプターで穴水町に向かい被災者を見舞うほか、災害対応に当たる関係者をねぎらう。その後、ヘリで能登町に移り、津波の被害が大きかった地域など訪れ、被災者と面会する。夜に帰京する。穴水町では20人、能登町では8人が震災で亡くなっていて、被害が大きかった奥能登4市町をすべて見舞われることになる。被災者と対面する所作だけでなく、被災地域にまんべんなく足を運ばれる丁寧さには敬服する。 輪島の海岸線に沿った国道249号を走り、国の名勝「白米千枚田」の棚田を眺める。次に断崖絶壁の曽々木海岸を見ようと、国道を東方向に走らせる。本来ならば、あの勇壮な御陣乗太鼓の発祥地として知られる名舟町の海岸沿いを通過するのだが、地震で地滑りが起きていて、国道が寸断されている=写真・上=。結局、輪島市街地へ引き返すことになる。

輪島の海岸線に沿った国道249号を走り、国の名勝「白米千枚田」の棚田を眺める。次に断崖絶壁の曽々木海岸を見ようと、国道を東方向に走らせる。本来ならば、あの勇壮な御陣乗太鼓の発祥地として知られる名舟町の海岸沿いを通過するのだが、地震で地滑りが起きていて、国道が寸断されている=写真・上=。結局、輪島市街地へ引き返すことになる。 きょう付の地元紙・北國新聞によると、国交省復興事務所は土砂崩れで寸断された国道の海側が隆起していることに着目し、海側の地盤を活用して道路を新設する。新しい道路の延長は800㍍で、うち海側430㍍で幅6㍍の2車線。山と海の両サイドに高さ3㍍の土嚢を積んで山からの崩落と高波の影響を防ぐ、としている。新たな道路は5月のゴールデンウィーク(GW)をめどに供用を開始する。

きょう付の地元紙・北國新聞によると、国交省復興事務所は土砂崩れで寸断された国道の海側が隆起していることに着目し、海側の地盤を活用して道路を新設する。新しい道路の延長は800㍍で、うち海側430㍍で幅6㍍の2車線。山と海の両サイドに高さ3㍍の土嚢を積んで山からの崩落と高波の影響を防ぐ、としている。新たな道路は5月のゴールデンウィーク(GW)をめどに供用を開始する。