☆時間が止まった朝市通り 公費解体ようやく動き出す

能登半島地震の「被災のシンボル」でもあった、輪島市朝市通りのがれきの撤去作業がきょうから始まった。メディア各社が報じている。5ヵ月余り、焦土と化した朝市通りはまるで時間が止まっていた。それがようやく動きだした。正確に言えば国の行政手続きが整った。法務局の職権で、朝市通り周辺の264棟が「滅失」したとの登録手続きが先月30日までに完了したことによる。所有者全員の同意がなくても、 災害廃棄物として解体が可能になった。公費解体の申請は100棟以上あり、輪島市役所は申請のあった建物から順次、解体に取り組む。(※写真・上は輪島市朝市通り=6月4日撮影)

災害廃棄物として解体が可能になった。公費解体の申請は100棟以上あり、輪島市役所は申請のあった建物から順次、解体に取り組む。(※写真・上は輪島市朝市通り=6月4日撮影)

能登で唯一、国の重要伝統的建造物群保存地区(重伝建)に指定されている輪島市門前町黒島の町並みも再生に向けて動き出すことになった。黒島はかつて北前船の船主が集住した街で、貞享元年(1684)に幕府の天領(直轄地)となった。黒瓦や下見板張り壁が連なっていた。それが地震で、重要文化財の「旧角海(かどみ)家」が倒壊するなど、600棟の町並みのうち4割が全半壊した。メデ ィア各社の報道によると、輪島市は6月補正予算案に重伝建保存対策事業費として3億4000万円を計上する。重伝建では従来の8割補助から9割に上げ、建物を修復する。補助限度額は主屋を1500万円、土蔵を900万円とする。(※写真・下は輪島市門前町黒島の倒壊した「旧角海家」=2月5日撮影)

ィア各社の報道によると、輪島市は6月補正予算案に重伝建保存対策事業費として3億4000万円を計上する。重伝建では従来の8割補助から9割に上げ、建物を修復する。補助限度額は主屋を1500万円、土蔵を900万円とする。(※写真・下は輪島市門前町黒島の倒壊した「旧角海家」=2月5日撮影)

また、きょうの石川県議会6月定例会の本会議で、馳知事は質問の答弁で、被災した神社や仏閣の再建を支援する意向を示した。宗教施設は政教分離の建前から補助金を出すことについては議論を呼ぶが、寺社が祭りなどの地域コミュニティーの場でもあり、また観光資源となっている場合もあることから、震災復興基金を用いた支援の手法を検討する、とした。

⇒5日(水)夜・金沢の天気 はれ

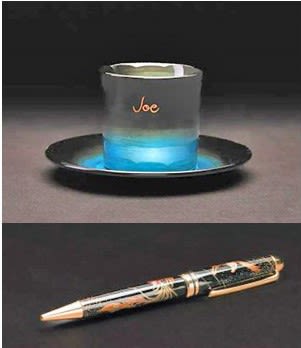

壊した。知り合いは若手で、輪島塗の復興を目指して奮闘している。

壊した。知り合いは若手で、輪島塗の復興を目指して奮闘している。 た。家族も眠そうな目で無言でリビングに集まって来たが、そのまま寝室に引き返した。

た。家族も眠そうな目で無言でリビングに集まって来たが、そのまま寝室に引き返した。 焦土化した一帯を更地にしてもすぐに復興へと向かうわけはない。ただ、被災地の風景が少し変わることで、地域が復旧に向けて一歩踏み出すきっかけになるかもしれない。朝市通りで焼けた建物の一つに「永井豪記念館」=写真=がある。あの「マジンガーZ」や「キューティーハニー」などのアニメで知られる漫画家・永井豪氏の記念館だ。出身地が輪島市であることから2009年に同市役所が設営した。

焦土化した一帯を更地にしてもすぐに復興へと向かうわけはない。ただ、被災地の風景が少し変わることで、地域が復旧に向けて一歩踏み出すきっかけになるかもしれない。朝市通りで焼けた建物の一つに「永井豪記念館」=写真=がある。あの「マジンガーZ」や「キューティーハニー」などのアニメで知られる漫画家・永井豪氏の記念館だ。出身地が輪島市であることから2009年に同市役所が設営した。 能登里海教育研究所はそうしたカリキュラムをつくった町教委と連携して支援しようと、金沢大学の教員や研究員、地域の有識者が構成メンバーとなり、日本財団からファンドを得て設立された。研究所の海洋教育は地元小木だけでなく、県内外の中学、高校、そして大学へと展開している。

能登里海教育研究所はそうしたカリキュラムをつくった町教委と連携して支援しようと、金沢大学の教員や研究員、地域の有識者が構成メンバーとなり、日本財団からファンドを得て設立された。研究所の海洋教育は地元小木だけでなく、県内外の中学、高校、そして大学へと展開している。 きる。しかし、災害に対する一般の人々の思いは一時的な道徳的感情でもあり、心や記憶の風化は確実にやってくる。研究所の存在価値はそのギャップを埋める作業ではないだろうか。

きる。しかし、災害に対する一般の人々の思いは一時的な道徳的感情でもあり、心や記憶の風化は確実にやってくる。研究所の存在価値はそのギャップを埋める作業ではないだろうか。 このニュースを不安に感じているのは能登半島の能登町小木漁港のイカ釣り漁業者ではないだろうか。中型イカ釣り船=写真=の7隻が来月6月にスルメイカ漁に日本海に向け出漁する予定でいる。不安に感じているというのも、小木漁港の関係者にとっては苦い過去の事例もある。

このニュースを不安に感じているのは能登半島の能登町小木漁港のイカ釣り漁業者ではないだろうか。中型イカ釣り船=写真=の7隻が来月6月にスルメイカ漁に日本海に向け出漁する予定でいる。不安に感じているというのも、小木漁港の関係者にとっては苦い過去の事例もある。 これまで公費解体には、相続上で権利を有するすべての人の同意(実印)を得ることが必須条件となっていて、被災した当事者が市町に公費解体の申請をする際のネックとなっていた。それが、全壊の場合だとすべての人の同意を得なくても、自治体の判断で公費解体が可能になった。(※倒壊した輪島市内の家屋=2月5日撮影)

これまで公費解体には、相続上で権利を有するすべての人の同意(実印)を得ることが必須条件となっていて、被災した当事者が市町に公費解体の申請をする際のネックとなっていた。それが、全壊の場合だとすべての人の同意を得なくても、自治体の判断で公費解体が可能になった。(※倒壊した輪島市内の家屋=2月5日撮影) 次に、3人は輝のふるさと七尾市の避難所2ヵ所を訪れ、記念撮影やサインを記すなどして被災者を激励して回った。同市石崎町出身の輝はまさに同郷の大先輩である第54代横綱の輪島大士(1948-2018)のことを移動中の車の中などで語ったことだろう。あるいは移動途中に、地元の中学の敷地の中にある「輪島大士之碑」を見学したかもしれない。この石碑には、初土俵から3年半で横綱へ駆け上がるまでの功績が記されている。同市では4月6日に春巡業が予定されていたが、地震を受け見送りとなった。3人の会話の中では、「(巡業を)やりたかったな」と残念がったことだろう。

次に、3人は輝のふるさと七尾市の避難所2ヵ所を訪れ、記念撮影やサインを記すなどして被災者を激励して回った。同市石崎町出身の輝はまさに同郷の大先輩である第54代横綱の輪島大士(1948-2018)のことを移動中の車の中などで語ったことだろう。あるいは移動途中に、地元の中学の敷地の中にある「輪島大士之碑」を見学したかもしれない。この石碑には、初土俵から3年半で横綱へ駆け上がるまでの功績が記されている。同市では4月6日に春巡業が予定されていたが、地震を受け見送りとなった。3人の会話の中では、「(巡業を)やりたかったな」と残念がったことだろう。 俵を踏む。今年1月の初場所で新入幕し、2場所連続で11勝を挙げ、初土俵から所要6場所で小結に昇進。7場所目での初Vはまさに「スピ-ド優勝」。(※写真・上は夏場所で優勝を果たした大の里=NHKニュースより)

俵を踏む。今年1月の初場所で新入幕し、2場所連続で11勝を挙げ、初土俵から所要6場所で小結に昇進。7場所目での初Vはまさに「スピ-ド優勝」。(※写真・上は夏場所で優勝を果たした大の里=NHKニュースより) もう一人、能登と大相撲を語るに欠かせない人物がいる。阿武松緑之助(おうのまつ・みどりのすけ、1791‐1852)、江戸時代に活躍した第6代横綱だ。いまの能登町七見地区の出身。通算成績は230勝48敗。ちょっと癖もあった。立合いでよく「待った」をかけた。当時の江戸の庶民はじれったい相手をなじるときに、「待った、待ったと、阿武松でもあるめぇし」と阿武松の取り組みを言葉にしたほどだった。先月15日に阿武松緑之助の石碑がある七見地区で行って来た。石碑は震災の被害もなく堂々としたたたずまいだった=写真・下=。

もう一人、能登と大相撲を語るに欠かせない人物がいる。阿武松緑之助(おうのまつ・みどりのすけ、1791‐1852)、江戸時代に活躍した第6代横綱だ。いまの能登町七見地区の出身。通算成績は230勝48敗。ちょっと癖もあった。立合いでよく「待った」をかけた。当時の江戸の庶民はじれったい相手をなじるときに、「待った、待ったと、阿武松でもあるめぇし」と阿武松の取り組みを言葉にしたほどだった。先月15日に阿武松緑之助の石碑がある七見地区で行って来た。石碑は震災の被害もなく堂々としたたたずまいだった=写真・下=。 冒頭で「たくましい商魂」と述べたのも、発災後も気持ちが萎えることなく各地に出かけて商売をしているからだ。おばさんたちには2つのタイプがある。ひとつは朝市に場を確保して売るタイプ、もう一つが「ふり売り」というリヤカーでの行商するタイプだ。ふり売りの場合、さらに軽トラックで他地域を回るという進化系もある。地震後に出張朝市という新たなスタイルで商売を展開しているのも、こうした多用な方法での売りの経験を積んでいることもあるのだろう。

冒頭で「たくましい商魂」と述べたのも、発災後も気持ちが萎えることなく各地に出かけて商売をしているからだ。おばさんたちには2つのタイプがある。ひとつは朝市に場を確保して売るタイプ、もう一つが「ふり売り」というリヤカーでの行商するタイプだ。ふり売りの場合、さらに軽トラックで他地域を回るという進化系もある。地震後に出張朝市という新たなスタイルで商売を展開しているのも、こうした多用な方法での売りの経験を積んでいることもあるのだろう。