☆松に寄り添う一輪のタカサゴユリ 好かれ嫌われ「旅する花」

自宅庭の五葉松に寄り添うようにタカサゴユリの花が一輪咲いていた=写真=。例年ならば旧盆が過ぎたころに咲く花だが、早咲きのようだ。この時節は花の少ない季節なので目立つ花でもある。ヤマユリのような高貴な香りはないが、「立てば芍薬(シャクヤク)、座れば牡丹(ボタン)、歩く姿は百合(ユリ)の花」の言葉のように、花は白く美しく、人目をひく。この時節には茶花として床の間に飾る花でもある。

漢字名は「高砂百合」。名前の通り、日本による台湾の統治時代の1924年ごろに園芸用として待ち込まれたようだ(Wikipedia「タカサゴユリ」)。いまだったら、「外来種」として持ち込みに批判が出たかもしれない。国立研究開発法人「国立環境研究所」の公式サイトには、「侵入生物データベース」にリストアップされている。「日当たりの良い法面や道路わき、空き地などに侵入する」と。持ち込まれた当時は外来種という概念もなく、花の少ない季節に咲くユリの花ということで日本で受け入れられたのだろう。

漢字名は「高砂百合」。名前の通り、日本による台湾の統治時代の1924年ごろに園芸用として待ち込まれたようだ(Wikipedia「タカサゴユリ」)。いまだったら、「外来種」として持ち込みに批判が出たかもしれない。国立研究開発法人「国立環境研究所」の公式サイトには、「侵入生物データベース」にリストアップされている。「日当たりの良い法面や道路わき、空き地などに侵入する」と。持ち込まれた当時は外来種という概念もなく、花の少ない季節に咲くユリの花ということで日本で受け入れられたのだろう。

侵入生物データベースの「備考」欄には、「全国的に分布を広げている種であり、自然植生に対して悪影響が及ばないよう、適宜管理を行う必要がある」と記されている。「適宜管理」とは伐採して根ごと処分するという意味なのだろうか。とすると、こうしてブログで画像をアップすることも罪深いということだろうか。

タカサゴユリには意外な特性もある。同じ場所に何年も生育すると、土壌に球根を弱める特定のバクテリア(病原菌)が繁殖して枯死してしまう。連作障害だ。このため、種子を多く付け、種子は新たな原野を求めて風に乗って各地に拡がる。種子がたどり着いたその地が伐採などで一時的に明るくなると生育して勢力を拡げ、ときに群生して大きな花を咲かせるも、数年経つとまた他の地へ旅立つように去ってゆく(Wikipedia「タカサゴユリ」)。ひととき白く輝く花を咲かせ、やがて別の場所に飛び立っていく。「旅するユリ」とも称される。

⇒14日(水)午前・金沢の天気 はれ

し、大会2連覇を逃した阿部詩選手のあの号泣する姿だ。試合会場に響き渡るようなあの泣き声は耳に残る。

し、大会2連覇を逃した阿部詩選手のあの号泣する姿だ。試合会場に響き渡るようなあの泣き声は耳に残る。  造られた共同墓は今もあり、共同納骨堂とともに一村一墓は地域の絆(きずな)として今も続いている。

造られた共同墓は今もあり、共同納骨堂とともに一村一墓は地域の絆(きずな)として今も続いている。 気象庁公式サイトで南海トラフ地震の各地で想定される最大震度をチェックすると、石川県内は、加賀市などで5強、金沢市など5弱、輪島など能登が4となっている。金沢の5弱はまさに元日の能登半島地震だ。当時は金沢市海側の平地の西念地区などが5強、山手の寺町台などが5弱だった。その地震で、金沢の山手の住宅街でがけ崩れがあり、民家4軒が道路ごと崩れ落ちた。また、民家の庭にある石灯篭などが数多く倒れた。

気象庁公式サイトで南海トラフ地震の各地で想定される最大震度をチェックすると、石川県内は、加賀市などで5強、金沢市など5弱、輪島など能登が4となっている。金沢の5弱はまさに元日の能登半島地震だ。当時は金沢市海側の平地の西念地区などが5強、山手の寺町台などが5弱だった。その地震で、金沢の山手の住宅街でがけ崩れがあり、民家4軒が道路ごと崩れ落ちた。また、民家の庭にある石灯篭などが数多く倒れた。 富樫断層だ。断層は全長26㌔におよび、今後30年以内の地震発生確率が2%から8%とされる。

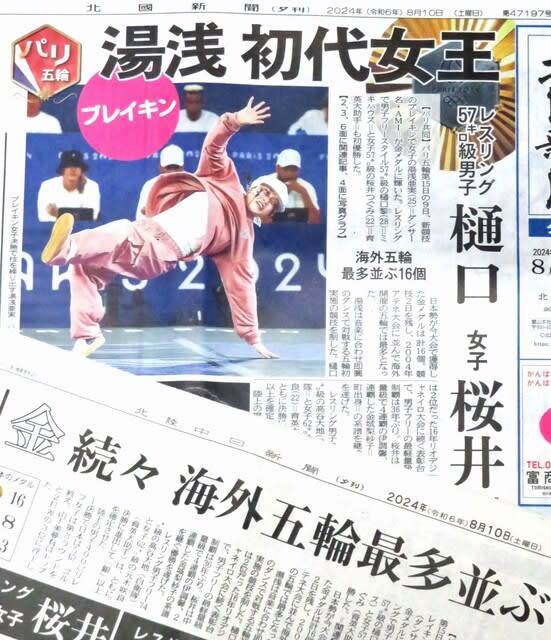

富樫断層だ。断層は全長26㌔におよび、今後30年以内の地震発生確率が2%から8%とされる。 で踊っていく競技。初めて知った。ブレイキンはアメリカのニューヨークが発祥の地でもあるものの、2028年の

で踊っていく競技。初めて知った。ブレイキンはアメリカのニューヨークが発祥の地でもあるものの、2028年の Dプリンターの住宅ですよ」と。兵庫県西宮市の建築会社が施工している建物で、ホテルのオーナーがホテルの一室として活用するために発注したようだ。2人暮らし向け平屋タイプで、ダイニングや寝室、バスルームなどがあり、9月早々には完成の見込み=写真・上=。石川県では初めての「3D住宅」だとか。どのような家なのか。また珠洲市を訪れる楽しみができた。

Dプリンターの住宅ですよ」と。兵庫県西宮市の建築会社が施工している建物で、ホテルのオーナーがホテルの一室として活用するために発注したようだ。2人暮らし向け平屋タイプで、ダイニングや寝室、バスルームなどがあり、9月早々には完成の見込み=写真・上=。石川県では初めての「3D住宅」だとか。どのような家なのか。また珠洲市を訪れる楽しみができた。 その後、6月21日付のこのブログでも紹介した、建築家・坂茂(ばん・しげる)氏が手掛けた木造2階建ての仮設住宅を訪れた。木の板に棒状の木材を差し込んでつなげる「DLT材」を使用している。DLT材を積み上げ、箱形のユニットを形成する。石川県産のスギを使い、木のぬくもりが活かされた内装となっている。外装の色合いも周囲の松の木と妙にマッチしていて、まるで軽井沢の別荘地のような雰囲気を醸し出している=写真・中=。

その後、6月21日付のこのブログでも紹介した、建築家・坂茂(ばん・しげる)氏が手掛けた木造2階建ての仮設住宅を訪れた。木の板に棒状の木材を差し込んでつなげる「DLT材」を使用している。DLT材を積み上げ、箱形のユニットを形成する。石川県産のスギを使い、木のぬくもりが活かされた内装となっている。外装の色合いも周囲の松の木と妙にマッチしていて、まるで軽井沢の別荘地のような雰囲気を醸し出している=写真・中=。 この後、輪島市で焼け野原状態になった朝市通りを訪れた。通行規制などがかかっていて、現地への立ち入りも許されなかった。そこで遠目で見渡して分かったのは、焼けたビルなどはまだ残ってはいるものの、散乱していたガレキはかなり片付いているということだった=写真・下=。

この後、輪島市で焼け野原状態になった朝市通りを訪れた。通行規制などがかかっていて、現地への立ち入りも許されなかった。そこで遠目で見渡して分かったのは、焼けたビルなどはまだ残ってはいるものの、散乱していたガレキはかなり片付いているということだった=写真・下=。 きょう(7日付)地元紙・北陸中日新聞が、「奥能登 相次ぐ熱中症搬送」の見出しで記事を掲載している。以下引用する。能登半島地震で大きな被害があった奥能登2市2町(輪島市、珠洲市、穴水町、能登町)で、7月に熱中症の疑いで24人が救急搬送された。24人のうち、住宅内で症状を訴えたのは9人。1人は仮設住宅にいた70代の男性でエアコンはあったが、使っていなかった。さらに、4人は住宅内のエアコンのない部屋にいた。ほか4人に関しては住宅内でどのような状況で熱中症に罹ったのかについて詳細は分かっていない。

きょう(7日付)地元紙・北陸中日新聞が、「奥能登 相次ぐ熱中症搬送」の見出しで記事を掲載している。以下引用する。能登半島地震で大きな被害があった奥能登2市2町(輪島市、珠洲市、穴水町、能登町)で、7月に熱中症の疑いで24人が救急搬送された。24人のうち、住宅内で症状を訴えたのは9人。1人は仮設住宅にいた70代の男性でエアコンはあったが、使っていなかった。さらに、4人は住宅内のエアコンのない部屋にいた。ほか4人に関しては住宅内でどのような状況で熱中症に罹ったのかについて詳細は分かっていない。 行田市の田んぼアートは行政とJAが企画し、2008年から毎年実施されている。タテ180㍍余り、ヨコ150㍍余りの田んぼには、色の異なる4種類の稲(緑は「彩のかがやき」、白は「ゆきあそび」、赤は「べにあそび」、黒は「ムラサキ905」)が植えられる。この世界最大級の田んぼアートは2015年にギネス世界記録に認定されている。

行田市の田んぼアートは行政とJAが企画し、2008年から毎年実施されている。タテ180㍍余り、ヨコ150㍍余りの田んぼには、色の異なる4種類の稲(緑は「彩のかがやき」、白は「ゆきあそび」、赤は「べにあそび」、黒は「ムラサキ905」)が植えられる。この世界最大級の田んぼアートは2015年にギネス世界記録に認定されている。 トを通じ、世界に向けて能登復興を発信したいとの思いから、日本遺産「灯り舞う半島 能登~熱狂のキリコ祭り~」のキリコ祭りを図柄に選んだ。苗が成長し、7月下旬から見頃を迎えている。花火の下でキリコが3基舞い、キリコを担ぐ人々の姿などが緑の中に浮かび上がる。デザインの中の「能登」「復興祈願」「がんばろう!」の文字は、石川県立能登高校の書道部員の作品を使用している。(※写真・下は、毎年9月に開催される珠洲市正院のキリコ祭り)

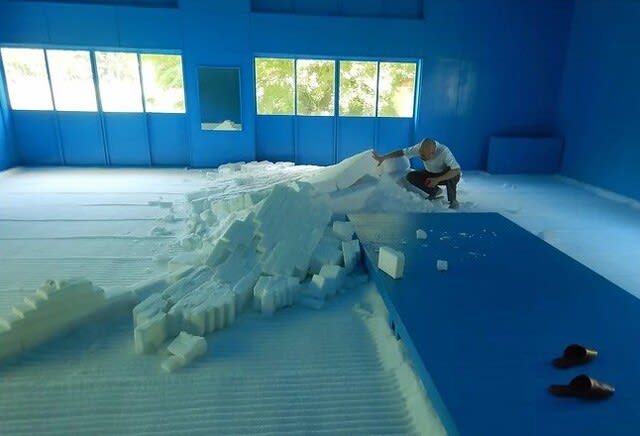

トを通じ、世界に向けて能登復興を発信したいとの思いから、日本遺産「灯り舞う半島 能登~熱狂のキリコ祭り~」のキリコ祭りを図柄に選んだ。苗が成長し、7月下旬から見頃を迎えている。花火の下でキリコが3基舞い、キリコを担ぐ人々の姿などが緑の中に浮かび上がる。デザインの中の「能登」「復興祈願」「がんばろう!」の文字は、石川県立能登高校の書道部員の作品を使用している。(※写真・下は、毎年9月に開催される珠洲市正院のキリコ祭り) 写真・上は、去年5月の震災後の8月23日に金沢市内の学生たちとスタディ・ツアーで、作品の展示会場を訪れたときのもの。スカイブルーの室内で、白い塩の作品。高さ2.8㍍の塩の階段だ。床と階段で7㌧の塩を使っている。作品の階段の中ほどと頂上付近で崩れたように見える部分があるが、これは2021年の制作のときとまったく変わっていない。

写真・上は、去年5月の震災後の8月23日に金沢市内の学生たちとスタディ・ツアーで、作品の展示会場を訪れたときのもの。スカイブルーの室内で、白い塩の作品。高さ2.8㍍の塩の階段だ。床と階段で7㌧の塩を使っている。作品の階段の中ほどと頂上付近で崩れたように見える部分があるが、これは2021年の制作のときとまったく変わっていない。 どのように壊れたのか一度見てみたいと思い、先日(7月24日)、展示会場を訪ねたが、鍵がかかっていた。きのう、芸術祭の総合ディレクター・北川フラム氏が震災支援を目的に立ち上げた「奥能登珠洲ヤッサープロジェクト」公式サイトをたまたま見つけた。チェックすると、「

どのように壊れたのか一度見てみたいと思い、先日(7月24日)、展示会場を訪ねたが、鍵がかかっていた。きのう、芸術祭の総合ディレクター・北川フラム氏が震災支援を目的に立ち上げた「奥能登珠洲ヤッサープロジェクト」公式サイトをたまたま見つけた。チェックすると、「 て、ワァッーと号泣する女性がいた。子どもながらにびっくりしたのを覚えている。あのときのイメージと阿部選手の号泣が重なる。

て、ワァッーと号泣する女性がいた。子どもながらにびっくりしたのを覚えている。あのときのイメージと阿部選手の号泣が重なる。 いよ」。能登の集落を回っていてよく聞く言葉だ。能登の祭りは集落や、町内会での単位が多い。それだけ人々が祭りに関わる密度が濃い。子どもたちが笛を吹き、太鼓をたたき、鉦(かね)を鳴らす。大人やお年寄り、女性も神輿やキリコと呼ばれる大きな奉灯を担ぐ。集落を挙げて、町内会を挙げての祭りだ。(※写真・下は、燃え盛る松明をキリコが威勢よくめぐる能登町宇出津の「あばれ祭」=7月5日撮影)

いよ」。能登の集落を回っていてよく聞く言葉だ。能登の祭りは集落や、町内会での単位が多い。それだけ人々が祭りに関わる密度が濃い。子どもたちが笛を吹き、太鼓をたたき、鉦(かね)を鳴らす。大人やお年寄り、女性も神輿やキリコと呼ばれる大きな奉灯を担ぐ。集落を挙げて、町内会を挙げての祭りだ。(※写真・下は、燃え盛る松明をキリコが威勢よくめぐる能登町宇出津の「あばれ祭」=7月5日撮影) に運んでいく。この様子を見ていると、徐々にではあるものの復旧・復興へと向かっているようにも感じた。

に運んでいく。この様子を見ていると、徐々にではあるものの復旧・復興へと向かっているようにも感じた。