★「一喜一憂」寄せ集め また弾道ミサイル 秋場所の勝敗 地価上がり下がり

北朝鮮がまた日本海に弾道ミサイルを発射した。18日午前6時53分ごろから午前7時23分ごろにかけて、複数発の弾道ミサイルが発射された。ミサイルは日本海のEEZ(排他的経済水域)の外に落下したとみられる。今月12日にも複数を発射しており、その技術を用いた「人工衛星」の発射も含めてことし9回目となる。日本海はスルメイカの漁場で、能登半島の能登町小木漁港から出港した中型イカ釣り漁船などが操業している。

大相撲秋場所、能登の人たちは一喜一憂しているに違いない。能登半島の付け根に位置する津幡町出身の大の里は破竹の10連勝。奥能登の穴水町出 身の遠藤は勝ち越しまであと1勝、中能登の七尾市出身の輝は9敗目を喫した。能登はある意味で相撲に「うるさい」土地柄だ。立ち話で、「きょうの大の里は・・」「きょうの遠藤は・・」と取り口の論評を聞かされることもある。あの「黄金の左」と呼ばれた第54代横綱の輪島(1948-2018)は七尾市出身、古くは江戸時代に活躍した第6代横綱の阿武松緑之助(1791‐1852)はいまの能登町の出身でもある。能登には相撲の歴史の深みがある。(※写真は、JR金沢駅の観光案内所に設置されている郷土力士の等身大パネル)

身の遠藤は勝ち越しまであと1勝、中能登の七尾市出身の輝は9敗目を喫した。能登はある意味で相撲に「うるさい」土地柄だ。立ち話で、「きょうの大の里は・・」「きょうの遠藤は・・」と取り口の論評を聞かされることもある。あの「黄金の左」と呼ばれた第54代横綱の輪島(1948-2018)は七尾市出身、古くは江戸時代に活躍した第6代横綱の阿武松緑之助(1791‐1852)はいまの能登町の出身でもある。能登には相撲の歴史の深みがある。(※写真は、JR金沢駅の観光案内所に設置されている郷土力士の等身大パネル)

国交省は7月1日時点の都道府県地価(基準地価)を発表した(17日)。それによると、全国平均では住宅地・商業地のいずれも3年連続で上昇し、上昇幅も拡大したものの、元日の能登半島地震に見舞われた輪島市などでは大幅に下落した。輪島市の住宅地では河井町が1平方㍍8万5000円で14.8%、商業地の新橋通が1平方㍍2万3200円で17.1%、それぞれ下落した。この下落率は「全国1位」と地元の新聞メディアは報じている。能登は人口減少で地価下落が続いていたが、地震で拍車がかかった。一方、ことし3月16日に北陸新幹線が金沢駅から延伸した加賀地区では、白山市新成4丁目の住宅地が1平方㍍8万5000円と7.6%上昇するなど各地で延伸効果が広がっている。

もう一つ統計の話。厚労省は100歳以上の高齢者の人数を発表した(17日)。9月15日時点で9万5119人で、人口10万人当たりの100歳以上の人数は76人となる。これを都道府県別で換算すると、一番多いのが島根で159人、高知が154人、鹿児島130人と続く。自身が住む石川は85人。ちなみに、東京と大阪はそれぞれ54人。一喜一憂せずにゆったり、そして酒がうまい県ほど100歳長寿が多いということか。

⇒18日(水)夜・金沢の天気 くもり

災の経験を乗務員が乗客に話す「語り部列車」(団体予約)の運行がきのう(16日)始まった。

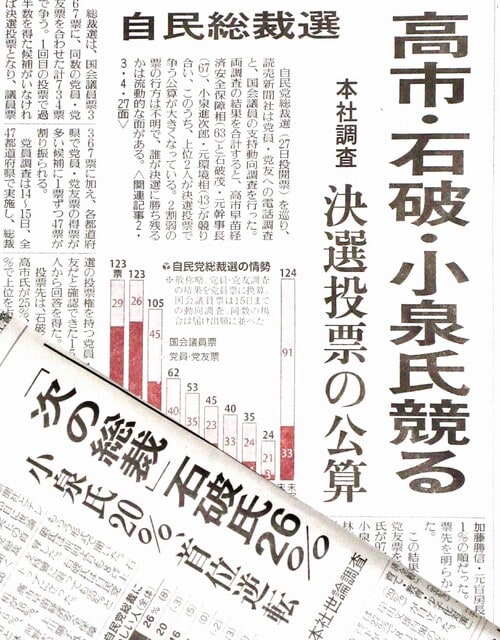

災の経験を乗務員が乗客に話す「語り部列車」(団体予約)の運行がきのう(16日)始まった。 人と最多で、小林氏が40人、林氏が35人と続いた。総裁選は、議員票367票に加え、党員・党友票367票を合わせた734票となる。この読売の試算では、党員・党友票と議員票の合計で、高市氏と石破氏が123票で並び、小泉氏が105票で追う展開となる。

人と最多で、小林氏が40人、林氏が35人と続いた。総裁選は、議員票367票に加え、党員・党友票367票を合わせた734票となる。この読売の試算では、党員・党友票と議員票の合計で、高市氏と石破氏が123票で並び、小泉氏が105票で追う展開となる。 て自宅での生活を継続していたが、地震の影響でデイサービスが中断し、次第に全身状態が悪化して肺炎で死亡した。詳細は公表されていないが、今回は自殺者1人が初めて関連死として認定された。

て自宅での生活を継続していたが、地震の影響でデイサービスが中断し、次第に全身状態が悪化して肺炎で死亡した。詳細は公表されていないが、今回は自殺者1人が初めて関連死として認定された。 10台ほど並んでいただろうか。アイスコーヒーなどのドリンクを提供する車や、韓国キチンを売りにする車などに人の列ができていた=写真・上、8月17日撮影=。車ナンバーを見るとほとんどが石川ナンバーの中小型車だったので、個人事業のキッチンカーかと推測した。

10台ほど並んでいただろうか。アイスコーヒーなどのドリンクを提供する車や、韓国キチンを売りにする車などに人の列ができていた=写真・上、8月17日撮影=。車ナンバーを見るとほとんどが石川ナンバーの中小型車だったので、個人事業のキッチンカーかと推測した。 被災地にキッチンカー支援が向かう動きは、能登が先進事例になるのではないか。(※写真・下は、農水省公式サイトより)

被災地にキッチンカー支援が向かう動きは、能登が先進事例になるのではないか。(※写真・下は、農水省公式サイトより) 100㌔程度で、飛翔距離は350㌔を超えたものと推定される。付近を航行する航空機や船舶への被害情報は確認されていない(12日午前8時56分時点)。北朝鮮による弾道ミサイルの発射は6月26日以来で、その技術を用いた「人工衛星」の発射も含めてことし8回目となる。(※写真・上は、13日付・朝鮮中央通信Web版より。金正恩総書記は新型の移動式発射台から600㍉放射砲=多連装ロケット砲=の試射を視察した、と報じている)

100㌔程度で、飛翔距離は350㌔を超えたものと推定される。付近を航行する航空機や船舶への被害情報は確認されていない(12日午前8時56分時点)。北朝鮮による弾道ミサイルの発射は6月26日以来で、その技術を用いた「人工衛星」の発射も含めてことし8回目となる。(※写真・上は、13日付・朝鮮中央通信Web版より。金正恩総書記は新型の移動式発射台から600㍉放射砲=多連装ロケット砲=の試射を視察した、と報じている) 一方的に主張し、「ロシアの主権と国益を守る」と強調した。極東ウラジオストクに近い日本海では、中国軍の艦船4隻が参加し、合同演習を行っている(12日付・読売新聞Web版)。

一方的に主張し、「ロシアの主権と国益を守る」と強調した。極東ウラジオストクに近い日本海では、中国軍の艦船4隻が参加し、合同演習を行っている(12日付・読売新聞Web版)。 建築部門で選ばれた坂氏は、紙でできた素材を使ったシェルターや仮設住宅を世界各地で造り、難民の救済や被災支援に取り組んでいることが高く評価された。記者会見で坂氏は「世界中で手軽に手に入るもので建築物をつうくり、社会の役に立ちたいと思った。地震で人が死ぬのではなく、建築物が崩れて人が亡くなる。だから、われわれには責任があると認識しながら、世界のために活動を続けたい」と受賞の喜びを述べた(10日付・NHKニュースWeb版)。

建築部門で選ばれた坂氏は、紙でできた素材を使ったシェルターや仮設住宅を世界各地で造り、難民の救済や被災支援に取り組んでいることが高く評価された。記者会見で坂氏は「世界中で手軽に手に入るもので建築物をつうくり、社会の役に立ちたいと思った。地震で人が死ぬのではなく、建築物が崩れて人が亡くなる。だから、われわれには責任があると認識しながら、世界のために活動を続けたい」と受賞の喜びを述べた(10日付・NHKニュースWeb版)。 単な仕組み。ベッドなどがある個室にはカーテン布が張られているが、プライバシー保護のために透けない。環境と人権に配慮した避難所だった。間仕切りは市に寄付されたものだった。次に坂氏の作品を見たのは同市で開催された「奥能登国際芸術祭2023」(9月23日‐11月12日)だった。日本海を一望する「潮騒レストラン」は、ヒノキの木を圧縮して強度を上げ、鉄筋並みの耐震性と木目を活かして造られ、建物自体が芸術作品として話題を集めた。

単な仕組み。ベッドなどがある個室にはカーテン布が張られているが、プライバシー保護のために透けない。環境と人権に配慮した避難所だった。間仕切りは市に寄付されたものだった。次に坂氏の作品を見たのは同市で開催された「奥能登国際芸術祭2023」(9月23日‐11月12日)だった。日本海を一望する「潮騒レストラン」は、ヒノキの木を圧縮して強度を上げ、鉄筋並みの耐震性と木目を活かして造られ、建物自体が芸術作品として話題を集めた。 差し込んでつなげる「DLT材」を積み上げ、箱形のユニットとなっている。

差し込んでつなげる「DLT材」を積み上げ、箱形のユニットとなっている。 能越自動車道を含めたのと里山海道は片道88㌔となる。全線で対面通行が可能になったものの、道路のアップダウン勾配や、左右の急カーブが続く。そして、一部区間の制限速度は時速40㌔に引き下げられたままだ。これまで盛り土の一部が崩れて1車線しか通行できなかった能登大橋付近は対面通行が可能となり、スムーズに車が流れていた=写真・上=。

能越自動車道を含めたのと里山海道は片道88㌔となる。全線で対面通行が可能になったものの、道路のアップダウン勾配や、左右の急カーブが続く。そして、一部区間の制限速度は時速40㌔に引き下げられたままだ。これまで盛り土の一部が崩れて1車線しか通行できなかった能登大橋付近は対面通行が可能となり、スムーズに車が流れていた=写真・上=。 らに、土嚢(どのう)が道路際に積まれていて、除雪ができないだろう=写真・下=。こうした箇所が数多くある。もちろん道路の修復は終わったわけではなく、これからさらに改良が重ねられていくのだろう。積雪の時季まであと3ヵ月だ。土嚢はいつ撤去されるのか。

らに、土嚢(どのう)が道路際に積まれていて、除雪ができないだろう=写真・下=。こうした箇所が数多くある。もちろん道路の修復は終わったわけではなく、これからさらに改良が重ねられていくのだろう。積雪の時季まであと3ヵ月だ。土嚢はいつ撤去されるのか。 だ。時間は午後4時30分ごろだった。晴れてはいたものの、今月初めは台風10号の影響で能登でも雨もかなり降った。滑って落ち来ないか、パワーショベルの重みで土砂崩れが起きないだろうかと、眺めている方がハラハラ、ドキドキするような光景だった。

だ。時間は午後4時30分ごろだった。晴れてはいたものの、今月初めは台風10号の影響で能登でも雨もかなり降った。滑って落ち来ないか、パワーショベルの重みで土砂崩れが起きないだろうかと、眺めている方がハラハラ、ドキドキするような光景だった。 から工事を行う、とある。車体も高所の傾斜に対応し、作業体を常に水平に保つリフティング装置を搭載するなど、さまざまな工夫が施されている。

から工事を行う、とある。車体も高所の傾斜に対応し、作業体を常に水平に保つリフティング装置を搭載するなど、さまざまな工夫が施されている。 能登の田んぼも稲刈りが最盛期だ。きのう(7日)輪島の白米千枚田を訪れると、ことし耕された120枚の田んぼでほぼ稲刈りが終わっていた=写真・上、7日撮影=。本来ならば1004枚の田んぼは地元の千枚田愛耕会や棚田のオーナー制度の会員、ボランティアによって耕作されるが、元日の能登半島地震でひび割れなどが起きて、ことしはなんとか120枚を耕すことできた。

能登の田んぼも稲刈りが最盛期だ。きのう(7日)輪島の白米千枚田を訪れると、ことし耕された120枚の田んぼでほぼ稲刈りが終わっていた=写真・上、7日撮影=。本来ならば1004枚の田んぼは地元の千枚田愛耕会や棚田のオーナー制度の会員、ボランティアによって耕作されるが、元日の能登半島地震でひび割れなどが起きて、ことしはなんとか120枚を耕すことできた。 写真・中、3月4日撮影=。大きなもので幅10数㌢、深さ50㌢ほどの地割れが数㍍続いていた。田んぼは水はりをするので、この地割れでことしの水耕は無理だと素人ながら考えてしまった。一方で、千枚田を運営管理する公益財団法人「白米千枚田景勝保存協議会」では稲作を続けようと、クラウドファンディングで寄付を募っていた。「修復には大量の土砂や杭が必要であり、また、人力での修復となりますので、人を動かすお金も必要です」と。

写真・中、3月4日撮影=。大きなもので幅10数㌢、深さ50㌢ほどの地割れが数㍍続いていた。田んぼは水はりをするので、この地割れでことしの水耕は無理だと素人ながら考えてしまった。一方で、千枚田を運営管理する公益財団法人「白米千枚田景勝保存協議会」では稲作を続けようと、クラウドファンディングで寄付を募っていた。「修復には大量の土砂や杭が必要であり、また、人力での修復となりますので、人を動かすお金も必要です」と。 輪島市に住む知人から、「輪島市の町野に面白い田んぼがある」とメールをもらっていたので、千枚田を後にして見に行った。田んぼに「生きる」という文字や、ハートを抱きしめた人の姿が描かれていた=写真・下、7日撮影=。通りかかった地元の人に尋ねると、小学生が描いた「田んぼアート」という。ハートの赤は古代米の赤米、文字や絵の線の緑は同じく古代米の緑米で、黄色い部分はコシヒカリとの説明をいただいた。

輪島市に住む知人から、「輪島市の町野に面白い田んぼがある」とメールをもらっていたので、千枚田を後にして見に行った。田んぼに「生きる」という文字や、ハートを抱きしめた人の姿が描かれていた=写真・下、7日撮影=。通りかかった地元の人に尋ねると、小学生が描いた「田んぼアート」という。ハートの赤は古代米の赤米、文字や絵の線の緑は同じく古代米の緑米で、黄色い部分はコシヒカリとの説明をいただいた。