器のひび割れを漆と金粉を使って器として再生する金継ぎのことを今月23日付のブログで書いた。能登半島の珠洲市にある「スズ・シアター・ミュージアム『光の方舟』」で展示してあった松の木とツルとカメの絵が描かれた大皿だった。東京パラリンピックの閉会式でのアンドリュー・パーソンズ会長の言葉「不完全さを受け入れ、隠すのではなく、大切にしようという発想であり素晴らしい」が日本人の心にも響いて、金継ぎという言葉が世界でもトレンドになったと述べた。

このブログを読んでくれた知人女性が「金継ぎの茶碗を持ってます」と写真添付のメールを送ってくれた。写真は、紅葉の絵の抹茶碗に細かく金継ぎが施されている=写真=。メールによりと、若いころ茶道を習っていて、茶碗をうっかり落としてしまった。茶道の先生からいただいた思い出のある茶碗だったので修復を依頼したそうだ。そして、メールには「パーソンズ会長の発言以前から世界ではkintsugiがトレンドになっています」と、Forbes JAPANのWeb記事「ビジネスマインドとしても注目 なぜ今、世界はキンツギに魅了されるのか」(2021年12月12日付)を紹介してくれた。記事を読むと、欧米人がkintsugiをどのように考察しているのか丁寧に書かれてあった。以下記事をかいつまんで紹介する。

このブログを読んでくれた知人女性が「金継ぎの茶碗を持ってます」と写真添付のメールを送ってくれた。写真は、紅葉の絵の抹茶碗に細かく金継ぎが施されている=写真=。メールによりと、若いころ茶道を習っていて、茶碗をうっかり落としてしまった。茶道の先生からいただいた思い出のある茶碗だったので修復を依頼したそうだ。そして、メールには「パーソンズ会長の発言以前から世界ではkintsugiがトレンドになっています」と、Forbes JAPANのWeb記事「ビジネスマインドとしても注目 なぜ今、世界はキンツギに魅了されるのか」(2021年12月12日付)を紹介してくれた。記事を読むと、欧米人がkintsugiをどのように考察しているのか丁寧に書かれてあった。以下記事をかいつまんで紹介する。

Googleトレンドによると、「kintsugi」の検索数は2012年頃から徐々に増え続けいるが、2015年に飛び抜けて検索数が増加した。アメリカの人気インディーロックバンドDeath Cab for Cutieが楽曲アルバム「Kintsugi」を発売した頃に重なる。前年に1人の重要なメンバーが離脱してから初めてのアルバムとなったが、過去を受け止め、自己を修復し、この先も活動していく意思を示したものとなった。楽曲についての賛否は様々だったようだが、金継ぎという哲学について世界の多くの人が知るきっかけとなった。

2017年にはハイエンドファッションブランドのヴィクター&ロルフが金継ぎをテーマにした春夏のクチュールを発表。2019年後半にはGoogleトレンドの注目度が加速する。これは同年12月に公開された映画『スター・ウォーズ スカイウォーカーの夜明け』によるものとみられる。本編の中で印象的なのは、メインキャラクターのひとり、カイロ・レンの壊れたマスクが修復され、再び登場するシーン。前作で本人によって破壊されたこのマスクだが、傷を隠したりなかったことにするのではなく、傷跡やヒビが赤いラインで縁取られている。これは過去の物語を受け止め、自分の一部として受け入れ、前に進むための象徴として描かれており、日本の金継ぎにインスピレーションを受けたものだという。

2020年には玩具メーカーLEGO社がグローバルマーケティングキャンペーン「Rebuild the World」の中で、金継ぎをテーマにした「レゴツギ」キャンペーンを展開。壊れたものを直す楽しさと創造性を、金継ぎの考え方とともに世界に向けて発信した。

ではなぜ、欧州やアメリカを中心に世界はkintsugiに注目しているのか。その理由の一つとして、サステナビリティとサーキュラーエコノミーを各国が推し進めていることが背景にある。サーキュラーエコノミーとは資源や製品が高い価値を保ったまま循環し続ける社会経済だ。このサーキュラーエコノミー実現において、製品をできるだけ長く使い続けることは特に重要視されており、修繕はその要となる。金継ぎは、一度は壊れてしまった製品をただ巻き戻して壊れていない状態にするだけではなく、美しいアートを施し、歴史というストーリーとともに芸術的価値をともなった製品に仕立て上げる。その発想がサーキュラーエコノミーと符丁が合う。

以上、Forbes JAPANの記事で感化されたことは、金継ぎの発想はサーキュラーエコノミーに代表されるように世界の潮流になりつつあるということだ。ひょっとしてSDGsの「18の目標」として追加されるのでは。

⇒25日(火)午後・金沢の天気 くもり

そして、最近よく関東地方に大雪をもたらすとして気象ニュースでよく使われているのが「南岸低気圧」だ。これまで日本列島南岸を発達しながら東に進んで関東地方などに雨を降らせると聞いていたが、雪も降らせている。予報では今夜から次第に雨が雪に変わり、あす14日朝までに東京都心でも2㌢から5㌢の積雪が予想されている(13日付・ウエザーニュースWeb版)。

そして、最近よく関東地方に大雪をもたらすとして気象ニュースでよく使われているのが「南岸低気圧」だ。これまで日本列島南岸を発達しながら東に進んで関東地方などに雨を降らせると聞いていたが、雪も降らせている。予報では今夜から次第に雨が雪に変わり、あす14日朝までに東京都心でも2㌢から5㌢の積雪が予想されている(13日付・ウエザーニュースWeb版)。

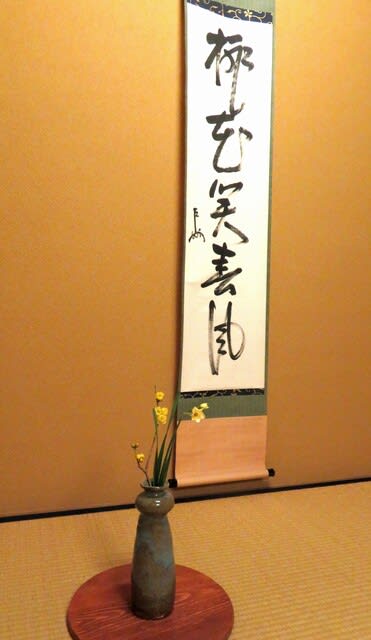

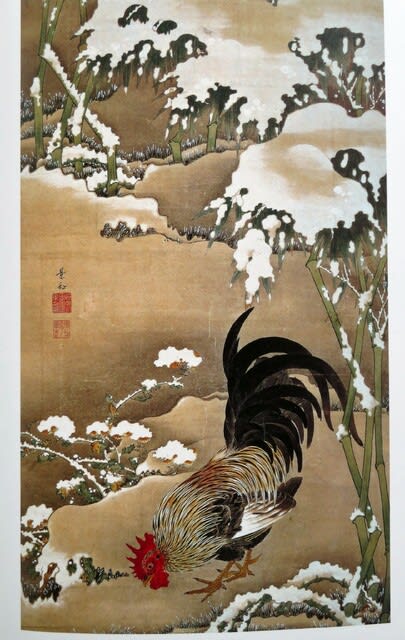

ど。これからが本番なのだろう。庭を眺めるとロウバイの黄色い花にうっすらと雪がかぶっていた=写真・上=。ロウバイは大寒から立春の時節に咲く。ロウバイの木に近づこうとすると、雪面から野鳥が1羽、驚いたように飛び立っていった。よく見えなかったが、目のふちが黒っぽく、尾羽が長めだったので、セキレイではなかったか。

ど。これからが本番なのだろう。庭を眺めるとロウバイの黄色い花にうっすらと雪がかぶっていた=写真・上=。ロウバイは大寒から立春の時節に咲く。ロウバイの木に近づこうとすると、雪面から野鳥が1羽、驚いたように飛び立っていった。よく見えなかったが、目のふちが黒っぽく、尾羽が長めだったので、セキレイではなかったか。 下=。金沢には古くから「一里一尺」という言葉がある。金沢地方気象台が発表する積雪量は、海側に近いところにある同気象台での観測であり、山側にある自宅周辺とでは積雪の数値が異なる。山側へ一里(4㌔)行けば、雪は一尺(30㌢)多くなる。

下=。金沢には古くから「一里一尺」という言葉がある。金沢地方気象台が発表する積雪量は、海側に近いところにある同気象台での観測であり、山側にある自宅周辺とでは積雪の数値が異なる。山側へ一里(4㌔)行けば、雪は一尺(30㌢)多くなる。 現在のこのトレンドは、新型コロナウイルスの感染拡大で、テレワークという働き方の概念が急速に普及して、生活を地方に移す社員が増えたことが影響している。さらに、副業を認める会社では、社員が地方でやってみたいことにチャレンジするという副業型移住も増えている。

現在のこのトレンドは、新型コロナウイルスの感染拡大で、テレワークという働き方の概念が急速に普及して、生活を地方に移す社員が増えたことが影響している。さらに、副業を認める会社では、社員が地方でやってみたいことにチャレンジするという副業型移住も増えている。 このブログを読んでくれた知人女性が「金継ぎの茶碗を持ってます」と写真添付のメールを送ってくれた。写真は、紅葉の絵の抹茶碗に細かく金継ぎが施されている=写真=。メールによりと、若いころ茶道を習っていて、茶碗をうっかり落としてしまった。茶道の先生からいただいた思い出のある茶碗だったので修復を依頼したそうだ。そして、メールには「パーソンズ会長の発言以前から世界ではkintsugiがトレンドになっています」と、Forbes JAPANのWeb記事「ビジネスマインドとしても注目 なぜ今、世界はキンツギに魅了されるのか」(2021年12月12日付)を紹介してくれた。記事を読むと、欧米人がkintsugiをどのように考察しているのか丁寧に書かれてあった。以下記事をかいつまんで紹介する。

このブログを読んでくれた知人女性が「金継ぎの茶碗を持ってます」と写真添付のメールを送ってくれた。写真は、紅葉の絵の抹茶碗に細かく金継ぎが施されている=写真=。メールによりと、若いころ茶道を習っていて、茶碗をうっかり落としてしまった。茶道の先生からいただいた思い出のある茶碗だったので修復を依頼したそうだ。そして、メールには「パーソンズ会長の発言以前から世界ではkintsugiがトレンドになっています」と、Forbes JAPANのWeb記事「ビジネスマインドとしても注目 なぜ今、世界はキンツギに魅了されるのか」(2021年12月12日付)を紹介してくれた。記事を読むと、欧米人がkintsugiをどのように考察しているのか丁寧に書かれてあった。以下記事をかいつまんで紹介する。 うにして投げ入れていた。こんなことを言うと罰が当たるかもしれないが、まるで小銭を厄介払いしているようにも見えた。

うにして投げ入れていた。こんなことを言うと罰が当たるかもしれないが、まるで小銭を厄介払いしているようにも見えた。 銀行のATMでは、硬貨1枚から25枚の預け入れで110円を求められる「ATM 硬貨預払料金」が新設される、とある。

銀行のATMでは、硬貨1枚から25枚の預け入れで110円を求められる「ATM 硬貨預払料金」が新設される、とある。 机の上には「かに丼の召し上がり方」というマニュアルがあった。それを見ながら、甲羅から身と外子(卵)、内子(未成熟の卵)をかき出す。2つ分の甲羅からの分量はけっこう多く、丼の表面がカニの身でいっぱいになった。それをご飯とかき合わせる。ワサビを入れた皿があり、しょうゆを少々注ぐ。わさび醤油を丼にかける。

机の上には「かに丼の召し上がり方」というマニュアルがあった。それを見ながら、甲羅から身と外子(卵)、内子(未成熟の卵)をかき出す。2つ分の甲羅からの分量はけっこう多く、丼の表面がカニの身でいっぱいになった。それをご飯とかき合わせる。ワサビを入れた皿があり、しょうゆを少々注ぐ。わさび醤油を丼にかける。 カニの話をもう一つ。先日、金沢のおでん屋に入った。「かに面」を注文した=写真・下=。このかに面は香箱ガニの身と内子、外子などを一度甲羅から外して詰め直したものを蒸し上げておでんのだし汁で味付けするという、かなり手の込んだものだ。この店のだし汁は昭和30年代の創業以来ずっと注ぎ足しながら今にいたるものなので、半端な味ではない。カニの身とおでんのだし汁がミックスして独特の食感がある。

カニの話をもう一つ。先日、金沢のおでん屋に入った。「かに面」を注文した=写真・下=。このかに面は香箱ガニの身と内子、外子などを一度甲羅から外して詰め直したものを蒸し上げておでんのだし汁で味付けするという、かなり手の込んだものだ。この店のだし汁は昭和30年代の創業以来ずっと注ぎ足しながら今にいたるものなので、半端な味ではない。カニの身とおでんのだし汁がミックスして独特の食感がある。 経産省がまとめた第6次エネルギー基本計画(2021年10月2日・閣議決定)によると、2030年度の電力構成を火力42%(LNG20%、石炭19%、石油2%、水素・アンモニア1%)、原子力20-22%、再生可能エネルギー(太陽光、風力、地熱、水力、バイオマス)が36-38%となっている。第5次基本計画(2018年7月)では2030年度の火力の電源構成が56%だったので、14ポイント削減している。日本は「カーボンニュートラル先進国」としての国際的評価を高めるために舵を切ったようにも思える。

経産省がまとめた第6次エネルギー基本計画(2021年10月2日・閣議決定)によると、2030年度の電力構成を火力42%(LNG20%、石炭19%、石油2%、水素・アンモニア1%)、原子力20-22%、再生可能エネルギー(太陽光、風力、地熱、水力、バイオマス)が36-38%となっている。第5次基本計画(2018年7月)では2030年度の火力の電源構成が56%だったので、14ポイント削減している。日本は「カーボンニュートラル先進国」としての国際的評価を高めるために舵を切ったようにも思える。 経済の動きを占ってみる。日経平均株価の年末の終値(12月30日)は2万8791円で前年と比べて1347円値上がりし、年末の終値としては32年ぶりの高値だった。しかし、経済を取り巻く高揚感はあっただろうか。日常生活では、1㌦=115円の円安ドル高で近所のガソリンスタンドの価格が一時1㍑169円になった。円安ドル高はことしも続きそうだ。

経済の動きを占ってみる。日経平均株価の年末の終値(12月30日)は2万8791円で前年と比べて1347円値上がりし、年末の終値としては32年ぶりの高値だった。しかし、経済を取り巻く高揚感はあっただろうか。日常生活では、1㌦=115円の円安ドル高で近所のガソリンスタンドの価格が一時1㍑169円になった。円安ドル高はことしも続きそうだ。 日本は世界第3位のGDPを誇る経済大国とされているが、いつまでそれが続くのだろうか。人口の少子・高齢化は日に日に高まっている。人口が減る中で経済規模を維持していくことは難しい。さらに、労働者1人当たりの生産性も高齢化で簡単ではない。GDPや企業の競争力などの指標を見ても、日本はすでにG7に相応しい地位ではない。「世界競争力年鑑2021年版」(IMD=国際経営開発研究所)での日本の順位は31位と停滞が続いている。

日本は世界第3位のGDPを誇る経済大国とされているが、いつまでそれが続くのだろうか。人口の少子・高齢化は日に日に高まっている。人口が減る中で経済規模を維持していくことは難しい。さらに、労働者1人当たりの生産性も高齢化で簡単ではない。GDPや企業の競争力などの指標を見ても、日本はすでにG7に相応しい地位ではない。「世界競争力年鑑2021年版」(IMD=国際経営開発研究所)での日本の順位は31位と停滞が続いている。