☆トキより先にコウノトリがやって来た

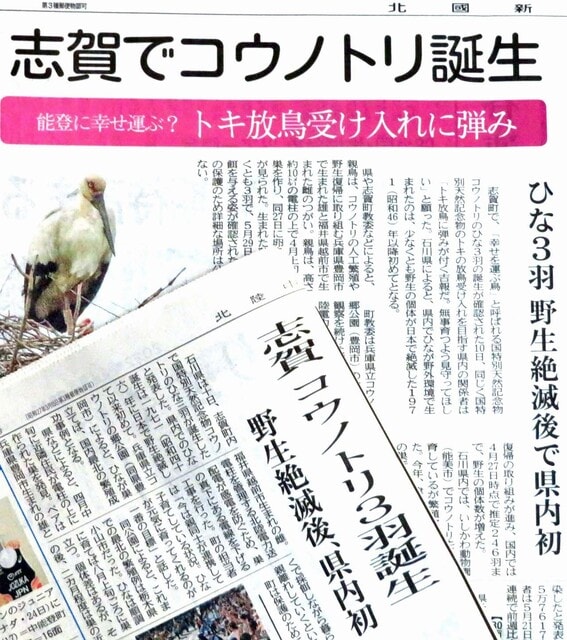

これは絶妙なタイミングと言えるかもしれない。きょうの各紙朝刊によると、能登半島の志賀町で営巣していた国特別天然記念物のコウノトリのつがいからひな3羽が誕生した=写真・上=。石川県内でのひなの誕生は1971年 に日本で野生のコウノトリが絶滅して以来初めて。能登の自治体は同じく国の特別天然記念物トキの野生放鳥の候補地として環境省に名乗りを上げているので、コウノトリのひな誕生は追い風になりそうだ。

に日本で野生のコウノトリが絶滅して以来初めて。能登の自治体は同じく国の特別天然記念物トキの野生放鳥の候補地として環境省に名乗りを上げているので、コウノトリのひな誕生は追い風になりそうだ。

記事によると、ひなを育てているつがいは足環のナンバーから、兵庫県豊岡市で生まれたオスと、福井県越前市生まれのメスと分かる。4月中旬に近隣住民が電柱の上に巣がつくられているの発見し、町役場がメスが卵を抱いている様子を定点カメラで確認した。5月下旬には親鳥がひなに餌を与え、3羽が巣から顔を出した。ひなが順調に育てば、8月上旬ごろに巣立つという。

コウノトリは江戸時代までの身近に見られた鳥だった。留鳥として日本に定住するものがほとんどだった。明治以降、餌場となる湿地帯や巣をかけることのできる大きな木が少なくなったこと、農薬や化学肥料の使用によって餌となる水生生物が減ったことな どが災いし、1971年に野生のものが絶滅した。その後、人工繁殖・野生復帰計画は豊岡市にある兵庫県立コウノトリの郷公園が中心となって担い、中国や旧ソ連から譲り受けたコウノトリ(日本定着のものと同じDNA)を元に繁殖に取り組んだ。現在国内での野外個体数は244羽が生息する(5月31日付・兵庫県立コウノトリの郷公園公式サイト)。

どが災いし、1971年に野生のものが絶滅した。その後、人工繁殖・野生復帰計画は豊岡市にある兵庫県立コウノトリの郷公園が中心となって担い、中国や旧ソ連から譲り受けたコウノトリ(日本定着のものと同じDNA)を元に繁殖に取り組んだ。現在国内での野外個体数は244羽が生息する(5月31日付・兵庫県立コウノトリの郷公園公式サイト)。

もう14年も前のことだが、能登半島の先端・珠洲市の水田にコウノトリ=写真・下=が飛来していると土地の人から連絡をもらい、観察にでかけた。3時間ほど待ったが見ることはできなかった。そのとき聞いた話だ。この水田地帯には多くのサギ類もエサをついばみにきている。羽を広げると幅2mにもなるコウノトリが優雅に舞い降りると、先にエサを漁っていたサギはサッと退く。そして、身じろぎもせず、コウノトリが採餌する様子を窺っているそうだ。ライオンがやってくると、さっと退くハイエナの群れを想像してしまった。堂々したその立ち姿は鳥の王者を感じさせる。(※写真は2008年6月・珠洲市で坂本好二氏撮影)

⇒11日(土)午後・金沢の天気 くもり

ことし石川県内は選挙ラッシュだ。3月13日は県知事選と金沢市長選、そして同市議補選のいわゆる「トリプル選挙」、4月24日は参院石川選挙区の補欠選挙、5月22日は能登半島の先端で珠洲市長選が行われた。そしていよいよ国政選挙なのだが、参院選に対する有権者の関心度は高いだろうか、投票行動はどう動くのか。

ことし石川県内は選挙ラッシュだ。3月13日は県知事選と金沢市長選、そして同市議補選のいわゆる「トリプル選挙」、4月24日は参院石川選挙区の補欠選挙、5月22日は能登半島の先端で珠洲市長選が行われた。そしていよいよ国政選挙なのだが、参院選に対する有権者の関心度は高いだろうか、投票行動はどう動くのか。 さらに、今月30日からは地図上に5段階で色分けして表示する「キキクル(危険度分布)」で、5色を警戒レベルの色と統一して、紫は「レベル4の全員避難」、黒は「レベル5で災害切迫」。紫は早めの避難行動の呼びかけになる。しっとり梅雨もいつの間にか怖くなったなものだ。

さらに、今月30日からは地図上に5段階で色分けして表示する「キキクル(危険度分布)」で、5色を警戒レベルの色と統一して、紫は「レベル4の全員避難」、黒は「レベル5で災害切迫」。紫は早めの避難行動の呼びかけになる。しっとり梅雨もいつの間にか怖くなったなものだ。 能登半島全体では74基、うち半島尖端の珠洲市には30基の大型風車がある。経営主体は日本風力開発株式会社(東京)、2007年から順次稼働している。発電規模が45MW(㍋㍗)にもなる国内でも有数の風力発電地域だ。発電所を管理する会社のスタッフの案内で現地を訪れたことがある。ブレイド(羽根)の長さは34㍍で、1500KW(㌔㍗)の発電ができる。風速3㍍でブレイドが回りはじめ、風速13㍍/秒で最高出力1500KWが出る。風速が25㍍/秒を超えると自動停止する仕組みなっている。羽根が風に向かうのをアップウインドー、その反対をダウンウインドーと呼ぶ。1500KWの風車1基の発電量は年間300万KW。これは一般家庭の1千世帯で使用する電力使用量に相当という。(※写真・上は能登半島の先端・珠洲市の山地にある風力発電)

能登半島全体では74基、うち半島尖端の珠洲市には30基の大型風車がある。経営主体は日本風力開発株式会社(東京)、2007年から順次稼働している。発電規模が45MW(㍋㍗)にもなる国内でも有数の風力発電地域だ。発電所を管理する会社のスタッフの案内で現地を訪れたことがある。ブレイド(羽根)の長さは34㍍で、1500KW(㌔㍗)の発電ができる。風速3㍍でブレイドが回りはじめ、風速13㍍/秒で最高出力1500KWが出る。風速が25㍍/秒を超えると自動停止する仕組みなっている。羽根が風に向かうのをアップウインドー、その反対をダウンウインドーと呼ぶ。1500KWの風車1基の発電量は年間300万KW。これは一般家庭の1千世帯で使用する電力使用量に相当という。(※写真・上は能登半島の先端・珠洲市の山地にある風力発電) バイオマス発電所もある。珠洲市に隣接する輪島市の山中にある。発電所を運営するのは株式会社「輪島バイオマス発電所」。スギやアテ(能登ヒバ)が植林された里山に囲まれている。木質バイオマス発電は、間伐材などの木材を熱分解してできる水素などのガスでタービンエンジンを駆動させる。石炭など化石燃料を使った火力発電より二酸化炭素の排出量が少ない。もともと二酸化炭素を吸湿して樹木は成長するのでカーボンニュートラルだ。発電量は2000KWで24時間稼働するので年間発電量は1万6000MW、これは一般家庭の2500世帯分に相当する。エンジンを駆動させるために必要な木材は一日66㌧、年間2万4千㌧の間伐材が必要となる。(※写真・中は輪島市三井町にある輪島バイオマス発電所の施設)

バイオマス発電所もある。珠洲市に隣接する輪島市の山中にある。発電所を運営するのは株式会社「輪島バイオマス発電所」。スギやアテ(能登ヒバ)が植林された里山に囲まれている。木質バイオマス発電は、間伐材などの木材を熱分解してできる水素などのガスでタービンエンジンを駆動させる。石炭など化石燃料を使った火力発電より二酸化炭素の排出量が少ない。もともと二酸化炭素を吸湿して樹木は成長するのでカーボンニュートラルだ。発電量は2000KWで24時間稼働するので年間発電量は1万6000MW、これは一般家庭の2500世帯分に相当する。エンジンを駆動させるために必要な木材は一日66㌧、年間2万4千㌧の間伐材が必要となる。(※写真・中は輪島市三井町にある輪島バイオマス発電所の施設) 能登半島では農地のほかに山間部でも大規模なメガソーラー(1000kW)が相次いで稼働している。耕作放棄地など活用したのだろう。気になることもある。川沿いの平野部に設置されている太陽光パネルだ。これが、集中豪雨による冠水や水没で損壊したり、設備が流されるということにはならないだろうか。太陽光パネルは実は危険だ。損傷し放置された太陽光パネルに日が当たると発電し、感電や火災につながる可能性がある。(※写真・下は珠洲市にあるソーラー発電施設)

能登半島では農地のほかに山間部でも大規模なメガソーラー(1000kW)が相次いで稼働している。耕作放棄地など活用したのだろう。気になることもある。川沿いの平野部に設置されている太陽光パネルだ。これが、集中豪雨による冠水や水没で損壊したり、設備が流されるということにはならないだろうか。太陽光パネルは実は危険だ。損傷し放置された太陽光パネルに日が当たると発電し、感電や火災につながる可能性がある。(※写真・下は珠洲市にあるソーラー発電施設) 輪島市の提案書を読もうと思い、市役所公式サイトにアクセスしたがまだアップはされていなかった。後日、内閣府の公式サイトで一括して掲載されるようだ。多様な地域の特性をSDGsの視点で見直し、「誰一人取り残さない」「持続可能な社会づくり」に活かしていこうというまさに地方創生の実現に向けた取り組みだ。

輪島市の提案書を読もうと思い、市役所公式サイトにアクセスしたがまだアップはされていなかった。後日、内閣府の公式サイトで一括して掲載されるようだ。多様な地域の特性をSDGsの視点で見直し、「誰一人取り残さない」「持続可能な社会づくり」に活かしていこうというまさに地方創生の実現に向けた取り組みだ。 直面するのはネット環境だ。イギリスの視聴者の「メディア消費」のあり様が大きく変化していることを数値を紹介している。イギリスでは79%の世帯がネットに接続されたテレビを所有している。このため、放送局の番組を視聴する時間の割合は2017年の74%から2020年の61%に減少。逆に有料制の動画サービスの視聴時間における割合は2017年の6%から2020年の19%に増加している。さらに、コンテンツのグローバル化問題を指摘している。アメリカ発の動画配信サービス「ネットフリック」などはイギリスの放送業者よりもはるかに大きな予算でコンセンツ制作を展開している。

直面するのはネット環境だ。イギリスの視聴者の「メディア消費」のあり様が大きく変化していることを数値を紹介している。イギリスでは79%の世帯がネットに接続されたテレビを所有している。このため、放送局の番組を視聴する時間の割合は2017年の74%から2020年の61%に減少。逆に有料制の動画サービスの視聴時間における割合は2017年の6%から2020年の19%に増加している。さらに、コンテンツのグローバル化問題を指摘している。アメリカ発の動画配信サービス「ネットフリック」などはイギリスの放送業者よりもはるかに大きな予算でコンセンツ制作を展開している。 能登半島は本州最後の1羽のトキが生息した場所。オスのトキで、能登では「能里(のり)」の愛称があった。1970年1月に捕獲され、佐渡のトキ保護センターに送られた。佐渡にはメスの「キン」がいて、人工繁殖が期待されたが、能里は翌1971年に死んでしまう。環境省は1999年から同じ遺伝子配列である中国産のトキで人工繁殖を始め、2008年9月から放鳥を行っている。石川県は全国に先駆けて2010年に分散飼育を受け入れ、増殖事業に協力してきた。県が能登での放鳥に名乗りを上げた背景にはこうした思い入れがある。

能登半島は本州最後の1羽のトキが生息した場所。オスのトキで、能登では「能里(のり)」の愛称があった。1970年1月に捕獲され、佐渡のトキ保護センターに送られた。佐渡にはメスの「キン」がいて、人工繁殖が期待されたが、能里は翌1971年に死んでしまう。環境省は1999年から同じ遺伝子配列である中国産のトキで人工繁殖を始め、2008年9月から放鳥を行っている。石川県は全国に先駆けて2010年に分散飼育を受け入れ、増殖事業に協力してきた。県が能登での放鳥に名乗りを上げた背景にはこうした思い入れがある。 地元の人からも声が上がった。「バスに乗っても乗客は多い時で3人くらい。空気を運んでいるようなものでバス会社には申し訳という気持ちもある」と廃線についてはやむを得ないと話した。また、「バスの本数が少なくなるほど、利用する人が減ってきた」 「中山間地にまだ新しい家が空き家になっている。これをどうにかしたい」 「里山には環境や教育、観光など、その特色を活かした活用がある。どう工夫すればよいか」 など、バス問題だけでなく地域の活性化など意見は多岐に及んだ。

地元の人からも声が上がった。「バスに乗っても乗客は多い時で3人くらい。空気を運んでいるようなものでバス会社には申し訳という気持ちもある」と廃線についてはやむを得ないと話した。また、「バスの本数が少なくなるほど、利用する人が減ってきた」 「中山間地にまだ新しい家が空き家になっている。これをどうにかしたい」 「里山には環境や教育、観光など、その特色を活かした活用がある。どう工夫すればよいか」 など、バス問題だけでなく地域の活性化など意見は多岐に及んだ。 て、手すりやイス、机、カウンターで小まめに作業をしていた=写真=。「除菌スタッフ」という言葉は初めてだった。

て、手すりやイス、机、カウンターで小まめに作業をしていた=写真=。「除菌スタッフ」という言葉は初めてだった。 方気象台は大雪警報が出ている金沢市に「顕著な大雪に関する気象情報」を発表した。今夜にかけてさらに積雪が見込まれる。

方気象台は大雪警報が出ている金沢市に「顕著な大雪に関する気象情報」を発表した。今夜にかけてさらに積雪が見込まれる。