★隣国の「武力ハラスメント」に具体策を~参院選まで5日

参院選挙まであと5日、与野党が論戦を繰り広げている。物価高への対策にはボルテージが上がっているようだが、どうしても気になるのは、日本海側などの安全保障環境だ。

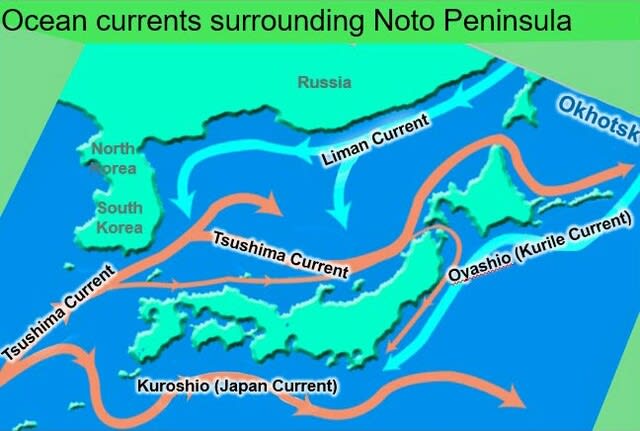

中国軍とロシア軍の爆撃機4機が日本海や東シナ海などで長距離にわたって共同飛行している(5月24日)。そして、ロシアの駆逐艦5隻が日本海など列島を周回し、中国の駆逐艦3隻も日本列島に沿う形で航行するなど不気味な動きを繰り返している。北朝鮮のICBMの連続発射、さらに核実験と新たな核兵器開発も懸念される。隣国のこうした武力ハラスメンにどう対抗していくのか。参院選では防衛費の増額については聞こえてくるが、間近に迫っている危機については具体案が聞こえてこない。

中でも気になるのが北朝鮮による核実験だ。北朝鮮の北部の日本海側にある豊渓里(プンゲリ)の核実験場では、核実験の準備がすでに進んでいると国際原子力機関の事務局長が発表している(6月6日付・IAEA公式サイト)。いつ核実験を行うのかと世界は注視していた。しかし、いままでのところ音沙汰はない。

中でも気になるのが北朝鮮による核実験だ。北朝鮮の北部の日本海側にある豊渓里(プンゲリ)の核実験場では、核実験の準備がすでに進んでいると国際原子力機関の事務局長が発表している(6月6日付・IAEA公式サイト)。いつ核実験を行うのかと世界は注視していた。しかし、いままでのところ音沙汰はない。

その理由として考えられるのは、核軍拡競争に終止符を打ち核戦争を防止することについて話し合う国連軍縮会議。北朝鮮はこの会議の議長の座にあった。議長は持ち回りの1ヵ月間で就任は5月30日付、6月25日までだった。議長の座にある間はいくらなんでも核実験はしないだろうと自身も読んでいたが、その座を降りてからすでに10日経つ。そろそろ動き出すのではないか。

前回2017年9月の核実験(6回目、160kiloton=キロトン)では、北朝鮮はICBM用の水爆実験に成功と主張していた。キロトンは原爆や水爆の爆発力を表す単位で用いられ、1キロトンは火薬1000㌧に匹敵する爆発力とされる。その160倍の爆発力だった。これはアメリカが1945年8月、広島に落とした原爆の10倍、そして長崎の8倍に相当するもので、当時、世論は騒然となった。

再開するであろう北朝鮮の新たな核実験の規模はさらに大型化する可能性もある。そして、核兵器を搭載した弾道ミサイルで日本と韓国を攻撃する軍事力をすでに有している、と考えても不自然ではない。隣国の脅威は着実に高まっているにもかかわらず、政治は具体策を示せないのか。

⇒5日(火)午後・金沢の天気 くもり時々あめ

身近な事例で言えば、能登半島へも「田舎暮らし」を求めて大都会からさまざまな感性や技能を持った若者たちがやって来ている。その顔ぶれは東京など大都会などからのIT企業の社員が多い。能登半島の尖端にある珠洲市では昨年度84人の移住者がやってきた。最近では企業そのものが本社機能を一部移転するカタチでやって来る。東証一部の医薬品商社「アステナホールディングス」は去年6月に本社機能の一部を東京から同市に移転している。同社は珠洲にテレワークの拠点を置き、人事や経理を中心に社員の希望者が移住している。

身近な事例で言えば、能登半島へも「田舎暮らし」を求めて大都会からさまざまな感性や技能を持った若者たちがやって来ている。その顔ぶれは東京など大都会などからのIT企業の社員が多い。能登半島の尖端にある珠洲市では昨年度84人の移住者がやってきた。最近では企業そのものが本社機能を一部移転するカタチでやって来る。東証一部の医薬品商社「アステナホールディングス」は去年6月に本社機能の一部を東京から同市に移転している。同社は珠洲にテレワークの拠点を置き、人事や経理を中心に社員の希望者が移住している。  岸田政権は2030年に温室効果ガスの46%削減、2050年までのカーボンニュートラルの実現を目指していて、風力発電の増設計画が全国で加速している。政府の方針を受けて、能登半島でも新たに7地域で12事業、171基が計画されている。能登半島で風が強く、海に面した細長い地形が大規模な風力発電の立地に適しているとされる。

岸田政権は2030年に温室効果ガスの46%削減、2050年までのカーボンニュートラルの実現を目指していて、風力発電の増設計画が全国で加速している。政府の方針を受けて、能登半島でも新たに7地域で12事業、171基が計画されている。能登半島で風が強く、海に面した細長い地形が大規模な風力発電の立地に適しているとされる。 自然保護の声は、バードストライクを懸念している。石川県は環境省が進めている国の特別天然記念物のトキの本州などでの放鳥について、すでに名乗りを上げている。能登には本州最後の1羽のトキがいたこともあり、県はトキの放鳥を能登に誘致する方針だ。ところが、能登に風車が244基も林立することになれば、トキには住みよい場所と言えるのかどうか。同じく国の特別天然記念物のコウノトリのひな3羽が能登半島の中央に位置する志賀町の山中で生まれ、8月には巣立ちする。コウノトリが定着することになれば、やはり懸念されるのはバードストライクだろう。(※写真・下は豊岡市役所公式サイト「コウノトリと共に生きる豊岡」動画より)

自然保護の声は、バードストライクを懸念している。石川県は環境省が進めている国の特別天然記念物のトキの本州などでの放鳥について、すでに名乗りを上げている。能登には本州最後の1羽のトキがいたこともあり、県はトキの放鳥を能登に誘致する方針だ。ところが、能登に風車が244基も林立することになれば、トキには住みよい場所と言えるのかどうか。同じく国の特別天然記念物のコウノトリのひな3羽が能登半島の中央に位置する志賀町の山中で生まれ、8月には巣立ちする。コウノトリが定着することになれば、やはり懸念されるのはバードストライクだろう。(※写真・下は豊岡市役所公式サイト「コウノトリと共に生きる豊岡」動画より) それにしても、政府が石油の元売り会社に「価格抑制補助金」を支給しているにも関わらずこの価格高騰だ。もともと、ガソリン価格は新型コロナウイルスの感染拡大で上昇傾向だった。それに、ロシアによるウクライナ侵攻が追い打ちをかけたかっこうだ。さらに、円安ドル高が進んでいて、135円(1日午後8時現在)。報道によると1998年10月以来の23年8カ月ぶりの「円安」水準だ。

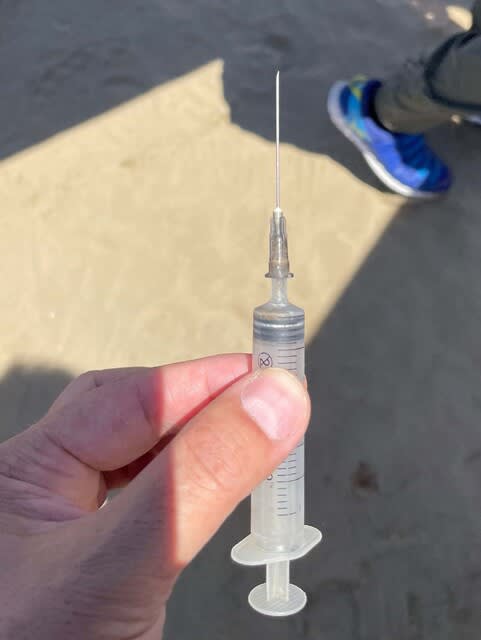

それにしても、政府が石油の元売り会社に「価格抑制補助金」を支給しているにも関わらずこの価格高騰だ。もともと、ガソリン価格は新型コロナウイルスの感染拡大で上昇傾向だった。それに、ロシアによるウクライナ侵攻が追い打ちをかけたかっこうだ。さらに、円安ドル高が進んでいて、135円(1日午後8時現在)。報道によると1998年10月以来の23年8カ月ぶりの「円安」水準だ。 きのう、能登半島の千里浜(ちりはま)海岸で行われた清掃ボランティアに参加した=写真・上=。海岸は全長8㌔だが、うち6㌔が車での走行が可能で「千里浜なぎさドライブウェイ」と称されている。砂のきめの細かさと、適度に海水を含んで引き締まったビーチだ。波打ち際を乗用車やバスで走行できる海岸は世界で3ヵ所あり、アメリカ・フロリダ半島ののデイトナビーチ、ニュージーランド・北島のワイタレレビーチ、そして千里浜海岸だ。

きのう、能登半島の千里浜(ちりはま)海岸で行われた清掃ボランティアに参加した=写真・上=。海岸は全長8㌔だが、うち6㌔が車での走行が可能で「千里浜なぎさドライブウェイ」と称されている。砂のきめの細かさと、適度に海水を含んで引き締まったビーチだ。波打ち際を乗用車やバスで走行できる海岸は世界で3ヵ所あり、アメリカ・フロリダ半島ののデイトナビーチ、ニュージーランド・北島のワイタレレビーチ、そして千里浜海岸だ。 海岸清掃は

海岸清掃は あり、能登では「寄り神」として祀られている神社もある。現在では漂着物のほとんどが対岸の国からプラスチックごみや漁船から投棄された漁具類だ。

あり、能登では「寄り神」として祀られている神社もある。現在では漂着物のほとんどが対岸の国からプラスチックごみや漁船から投棄された漁具類だ。 能登の祭りは派手でにぎやかだ。大学教員のときに、留学生たちを何度か能登の祭りに連れて行った。中国の留学生が「能登はアジアですね」と目を輝かせた。キリコは収穫を神様に感謝する祭礼用の奉灯を巨大化したもので、大きなものは高さ16㍍にもなる=写真=。輪島塗の本体を蒔(まき)絵で装飾した何基ものキリコが地区の神社に集う。集落によっては、若者たちがドテラと呼ばれる派手な衣装まとってキリコ担ぎに参加する。もともと女性の和服用の襦袢(じゅばん)を祭りのときに粋に羽織ったのがルーツとされ、花鳥風月の柄が入る。インドネシアの留学生は「少数民族も祭りのときには多彩でキラキラとした衣装を着ますよ」と。留学生たちは興味津々だった。

能登の祭りは派手でにぎやかだ。大学教員のときに、留学生たちを何度か能登の祭りに連れて行った。中国の留学生が「能登はアジアですね」と目を輝かせた。キリコは収穫を神様に感謝する祭礼用の奉灯を巨大化したもので、大きなものは高さ16㍍にもなる=写真=。輪島塗の本体を蒔(まき)絵で装飾した何基ものキリコが地区の神社に集う。集落によっては、若者たちがドテラと呼ばれる派手な衣装まとってキリコ担ぎに参加する。もともと女性の和服用の襦袢(じゅばん)を祭りのときに粋に羽織ったのがルーツとされ、花鳥風月の柄が入る。インドネシアの留学生は「少数民族も祭りのときには多彩でキラキラとした衣装を着ますよ」と。留学生たちは興味津々だった。 参院選挙がきのう公示され、7月10日の投開票に向けて18日間の選挙戦の火ぶたを切った。その争点はどこにあるのか。先述した物価高への対策は選挙の論点になるだろう。ロシアによるウクライナへの侵攻で小麦だけでなく、ガソリンなど燃料の価格上昇が全体の物価を押し上げている。価格高とどう向き合うのか。それぞれの候補者は具体策を述べてほしい。

参院選挙がきのう公示され、7月10日の投開票に向けて18日間の選挙戦の火ぶたを切った。その争点はどこにあるのか。先述した物価高への対策は選挙の論点になるだろう。ロシアによるウクライナへの侵攻で小麦だけでなく、ガソリンなど燃料の価格上昇が全体の物価を押し上げている。価格高とどう向き合うのか。それぞれの候補者は具体策を述べてほしい。 り、パンの業界もあればいろんな業界の方もいらっしゃいますから、そういう方の立場を考えると、こういう厳しいときに、改めて、私どもで、いろいろと、米を、というのは、やっぱり控えなければいけないかなと私は思いますけど」と答えている(農水省公式サイト)。実に煮え切らない返答だった。

り、パンの業界もあればいろんな業界の方もいらっしゃいますから、そういう方の立場を考えると、こういう厳しいときに、改めて、私どもで、いろいろと、米を、というのは、やっぱり控えなければいけないかなと私は思いますけど」と答えている(農水省公式サイト)。実に煮え切らない返答だった。 配膳ロボットが料理を注文した客席の近くに到着すると料理が載っているトレイが青く光り、客はトレイから自分で料理を取り上げる。数秒たつと自動的に厨房に戻っていく。なるほどと思わせるのは、客が通路の床に置いている荷物を上手に避けている。おそらく、赤外線センサーや3Dカメラで感知し避ける機能が搭載されているのだろう。

配膳ロボットが料理を注文した客席の近くに到着すると料理が載っているトレイが青く光り、客はトレイから自分で料理を取り上げる。数秒たつと自動的に厨房に戻っていく。なるほどと思わせるのは、客が通路の床に置いている荷物を上手に避けている。おそらく、赤外線センサーや3Dカメラで感知し避ける機能が搭載されているのだろう。 カゴから飛び立った5羽のうち一羽が近くの田んぼに降りてエサをついばみ始めた。その田んぼでは有機農法で酒米をつくっていた。金沢市の酒蔵メーカー「福光屋」などが酒米農家に「農薬を使わないでつくってほしい」と依頼していた田んぼだった。秋篠宮ご夫妻の放鳥がきっかけで地元のJAなどが中心となってコウノトリにやさしい田んぼづくりが盛んになった。

カゴから飛び立った5羽のうち一羽が近くの田んぼに降りてエサをついばみ始めた。その田んぼでは有機農法で酒米をつくっていた。金沢市の酒蔵メーカー「福光屋」などが酒米農家に「農薬を使わないでつくってほしい」と依頼していた田んぼだった。秋篠宮ご夫妻の放鳥がきっかけで地元のJAなどが中心となってコウノトリにやさしい田んぼづくりが盛んになった。