★人とロボットが店で働く多様化社会の幕開けなのか

金沢や石川県で「8番らーめん」と言えば、誰も知っている地域の味と言える。もともと石川県加賀市の国道8号線沿いで創業したラーメン店で、「8番らーめん」という屋号は国道8号にちなんだネーミングといわれる。創業から55年でフランチャイズ形式で店舗が増え、石川県49店など北陸を中心に国内で131店。海外は154店も展開していて、うちタイが149店。タイの人々と味覚がマッチしたようだ。

炒めた野菜をたっぷりのせた野菜ラーメンがベースの味なのだが、季節限定メニューもあり、秋冬の定番は酸辣湯麺(サンラータンメン)だ=写真・上=。この酸辣湯麺は二日酔いに効くので以前から重宝している。それは酢の酸味とラー油の効果かもしれない。同社が開発したラー油「紅油」はゴマ油と赤唐辛子をベースに桂皮(シナモン)、陳皮(ミカンの皮)、山椒が加えてあるそうだ。 二日酔いの症状がひどいとき、この紅油をさらに3さじほど足して食すると、目頭の辺りが熱くなり、額にうっすらと汗がにじんでくる。この瞬間から徐々に爽快感が出てきて、二日酔いが和らいでくる。

炒めた野菜をたっぷりのせた野菜ラーメンがベースの味なのだが、季節限定メニューもあり、秋冬の定番は酸辣湯麺(サンラータンメン)だ=写真・上=。この酸辣湯麺は二日酔いに効くので以前から重宝している。それは酢の酸味とラー油の効果かもしれない。同社が開発したラー油「紅油」はゴマ油と赤唐辛子をベースに桂皮(シナモン)、陳皮(ミカンの皮)、山椒が加えてあるそうだ。 二日酔いの症状がひどいとき、この紅油をさらに3さじほど足して食すると、目頭の辺りが熱くなり、額にうっすらと汗がにじんでくる。この瞬間から徐々に爽快感が出てきて、二日酔いが和らいでくる。

前置きが長くなった。先日、オープンしたばかりの白山市の店舗に立ち寄った。驚いたのはスマホで注文するモバイルオーダー、そして料理を運んでくるのはロボットだった。店に入ると、各テーブルにあるQRコードをスマホで読み取り、専用サイトにアクセスしてメニューを選び注文する。間もなくすると、配膳ロボットが「お待たせしまし た」とテーブルにやって来る=写真・下=。ロボットには「まつこちゃん」という名前も付いている。食べ終わると、レジに行き、店員と金銭のやりとりをせずに自分で現金やカードで決済する「セルフレジ」となる。

た」とテーブルにやって来る=写真・下=。ロボットには「まつこちゃん」という名前も付いている。食べ終わると、レジに行き、店員と金銭のやりとりをせずに自分で現金やカードで決済する「セルフレジ」となる。

「料理配膳ロボット」はことし6月に、JR金沢駅近くにあるファミリーレストラン「ガスト」でも見かけたが、ラーメンチェーン店でも活躍しているとは知らなかった。従業員は4人だった。確かにモバイルオーダー、配膳ロボット、セルフレジならば人手はそれほどかからないかもしれない。人手不足の時代、そしてコロナ禍では対面でのやりとりを減らすというニーズに合っている。

一方で「いや面倒だ」、そんな客側の反応もあるだろう。シニア世代では、スマホでの注文は手間がかかり面倒かもしれない。人とロボットが店で働く、そのような多様化社会の幕開けなのか。

⇒1日(火)夜・金沢の天気 くもり

河野太郎デジタル大臣は記者会見(13日)で、2024年秋に現行の健康保険証を廃止し、マイナンバーカードと一体化した「マイナ保険証」に切り替えると発表した。また、24年度末としているマイナンバーカードと運転免許証の一体化時期の前倒しを検討することも明らかにした(13日付・毎日新聞Web版)。ことし8月10日の改造内閣でデジタル大臣に就任、河野氏らしい「突破力」を見せたようだ。

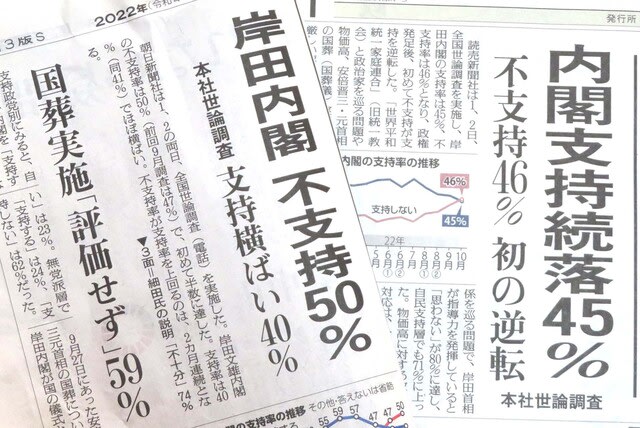

河野太郎デジタル大臣は記者会見(13日)で、2024年秋に現行の健康保険証を廃止し、マイナンバーカードと一体化した「マイナ保険証」に切り替えると発表した。また、24年度末としているマイナンバーカードと運転免許証の一体化時期の前倒しを検討することも明らかにした(13日付・毎日新聞Web版)。ことし8月10日の改造内閣でデジタル大臣に就任、河野氏らしい「突破力」を見せたようだ。 一方、朝日の調査(1、2日)では内閣支持率が40%、不支持率が50%となり、記事では「不支持率が初めて半数に達した」「不支持率が支持率を上回るのは2ヵ月連続」としている。前回調査(9月10、11日)では支持率41%、不支持率47%だったので、支持率はほぼ同じ、不支持率がやや上昇した。読売と朝日の世論調査を比較すると、数字の上がり下がりは読売の方が大きい。

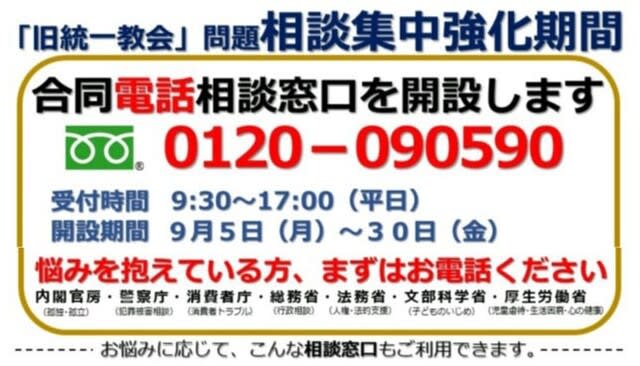

一方、朝日の調査(1、2日)では内閣支持率が40%、不支持率が50%となり、記事では「不支持率が初めて半数に達した」「不支持率が支持率を上回るのは2ヵ月連続」としている。前回調査(9月10、11日)では支持率41%、不支持率47%だったので、支持率はほぼ同じ、不支持率がやや上昇した。読売と朝日の世論調査を比較すると、数字の上がり下がりは読売の方が大きい。 旧統一教会との関係をめぐり、自民党は所属する国会議員全体の半数近くにあたる179人が何らかの接点があり、選挙で支援を受けるなど、一定以上の関係を認めた121人の氏名を公表した(9月8日付・NHKニュースWeb版)。また、立憲民主党の辻元議員も統一教会の教会の関係団体の勉強会に出席し、会費を支払っていた(27日付・同)。では、政党支持率はどうなっているのか。読売の調査では、「自民党」40%、「立憲民主党」5%と続いた。両党の支持率は前回と同じだった。朝日の調査では「自民党」34%、「立憲民主党」6%と続いた。前回は自民が31%だったので、むしろ支持を伸ばしている。

旧統一教会との関係をめぐり、自民党は所属する国会議員全体の半数近くにあたる179人が何らかの接点があり、選挙で支援を受けるなど、一定以上の関係を認めた121人の氏名を公表した(9月8日付・NHKニュースWeb版)。また、立憲民主党の辻元議員も統一教会の教会の関係団体の勉強会に出席し、会費を支払っていた(27日付・同)。では、政党支持率はどうなっているのか。読売の調査では、「自民党」40%、「立憲民主党」5%と続いた。両党の支持率は前回と同じだった。朝日の調査では「自民党」34%、「立憲民主党」6%と続いた。前回は自民が31%だったので、むしろ支持を伸ばしている。 この議論の基となったのは、全国霊感商法対策弁護士連絡会が16日、永岡文科大臣に対し、宗教法人法に基づいて旧統一教会の解散命令を裁判所に請求するよう求める声明だった。連絡会の公式サイトに声明の内容が掲載されている。以下、抜粋。

この議論の基となったのは、全国霊感商法対策弁護士連絡会が16日、永岡文科大臣に対し、宗教法人法に基づいて旧統一教会の解散命令を裁判所に請求するよう求める声明だった。連絡会の公式サイトに声明の内容が掲載されている。以下、抜粋。 きょう午後、金沢の近江町市場をのぞいた。鮮魚店売り場では、水揚げされたばかりのカレイやハタハタ、子持ちの甘エビ、メギスなどが並び、多くの客が買い求めていた。ただ、見た目だが、例年より並んでいる量が少ない=写真・上=。

きょう午後、金沢の近江町市場をのぞいた。鮮魚店売り場では、水揚げされたばかりのカレイやハタハタ、子持ちの甘エビ、メギスなどが並び、多くの客が買い求めていた。ただ、見た目だが、例年より並んでいる量が少ない=写真・上=。 9月は実りの秋でもある。別の店をのぞくと、「加賀しずく」というナシが並んでいた。「お一人様2個まで」と強気の表示が出ている=写真・下=。よく見ると、1個980円の値段がついていた。

9月は実りの秋でもある。別の店をのぞくと、「加賀しずく」というナシが並んでいた。「お一人様2個まで」と強気の表示が出ている=写真・下=。よく見ると、1個980円の値段がついていた。 auスマホに「通信障害に関するご返金のお知らせ」というKDDIからのメッセージが入っていた。「7月2日(土)午前1時35分より長時間にわたり、弊社の通信サービスをご利用のお客さまには多大なご不便とご迷惑をお掛けしました」「お客さまは以下のご返金の対象となります。お詫び返金:200円(税抜)※9月以降のご請求において減算いたします。お受け取りのお手続きは不要です」などと。復旧までに4日もかかり、「お詫び返金」という名目ならば、せめて1000円くらい戻してほしい。200円は単なる「返金」で、それに「お詫び」の文字を乗せるとは厚かましい。

auスマホに「通信障害に関するご返金のお知らせ」というKDDIからのメッセージが入っていた。「7月2日(土)午前1時35分より長時間にわたり、弊社の通信サービスをご利用のお客さまには多大なご不便とご迷惑をお掛けしました」「お客さまは以下のご返金の対象となります。お詫び返金:200円(税抜)※9月以降のご請求において減算いたします。お受け取りのお手続きは不要です」などと。復旧までに4日もかかり、「お詫び返金」という名目ならば、せめて1000円くらい戻してほしい。200円は単なる「返金」で、それに「お詫び」の文字を乗せるとは厚かましい。 された」と自らを煽っているのではないかと。そして、自らの目線は障がい者に対する「上から目線」ではないのかと自問自答した。

された」と自らを煽っているのではないかと。そして、自らの目線は障がい者に対する「上から目線」ではないのかと自問自答した。 卓球とは違って、オリンピックの醍醐味を新たな視覚で楽しんだのがスケートボードだった。当時はスケートボードがオリンピック競技になっていることすら知らなかった。女子ストリートで、13歳の西矢椛(もみじ)選手が優勝し、日本史上最年少の五輪メダリストになった。2位のブラジル選手も13歳、3位の中山楓奈選手は16歳、表彰台に10代の選手が並んだ姿は新鮮なイメージだった。

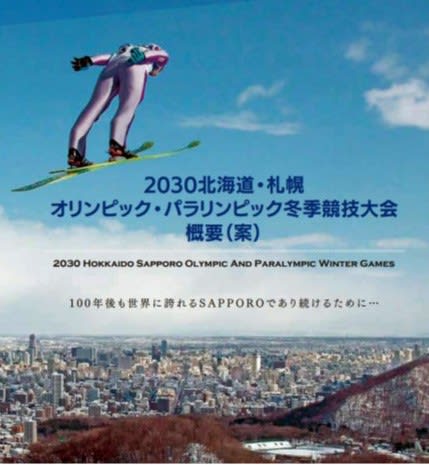

卓球とは違って、オリンピックの醍醐味を新たな視覚で楽しんだのがスケートボードだった。当時はスケートボードがオリンピック競技になっていることすら知らなかった。女子ストリートで、13歳の西矢椛(もみじ)選手が優勝し、日本史上最年少の五輪メダリストになった。2位のブラジル選手も13歳、3位の中山楓奈選手は16歳、表彰台に10代の選手が並んだ姿は新鮮なイメージだった。 札幌市が1972年に続き2度目の開催を目指す2030年冬のオリンピック・パラリンピック。同市が作成した「2030北海道・札幌オリンピック・パラリンピック冬季競技大会 概要(案)」(2021年11月発行)=写真・下=によると、開催経費は最大で3000億円を見込んでいる。うち、大会運営費が2000億円から2200億円、施設整備費が800億円としている。巨額な経費はかかるにしても、オリンピック開催による経済効果はそれを払拭するというのが市側の建前論だろう。

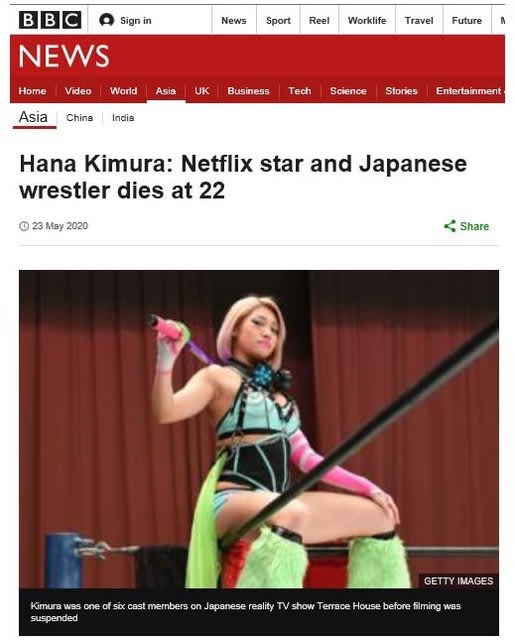

札幌市が1972年に続き2度目の開催を目指す2030年冬のオリンピック・パラリンピック。同市が作成した「2030北海道・札幌オリンピック・パラリンピック冬季競技大会 概要(案)」(2021年11月発行)=写真・下=によると、開催経費は最大で3000億円を見込んでいる。うち、大会運営費が2000億円から2200億円、施設整備費が800億円としている。巨額な経費はかかるにしても、オリンピック開催による経済効果はそれを払拭するというのが市側の建前論だろう。 この厳罰化のきっかけとなったのが、フジテレビのリアリティ番組『テラスハウス』(2020年5月19日放送)に出演していた女子プロレスラーがSNSの誹謗中傷を苦に自死した事件(同5月23日)だった。

この厳罰化のきっかけとなったのが、フジテレビのリアリティ番組『テラスハウス』(2020年5月19日放送)に出演していた女子プロレスラーがSNSの誹謗中傷を苦に自死した事件(同5月23日)だった。 地元紙によると、きのう同市で芸術祭の実行委員会総会が開かれ、名称を「奥能登国際芸術祭2023」とし、期間を9月2日から10月22日までとすることを決めた。実行委員長の泉谷満寿裕・珠洲市長は「来年秋に3回目を開催することで、珠洲市の活性化につなげたい」と述べ、総合ディレクターの北川フラム氏も同席しあいさつした。また、開催にあたっては、来年秋に31年ぶりに石川県で開催される国民文化祭(10月14日ー11月26日)と連動した企画するとすることにした(6日付・北國新聞)。

地元紙によると、きのう同市で芸術祭の実行委員会総会が開かれ、名称を「奥能登国際芸術祭2023」とし、期間を9月2日から10月22日までとすることを決めた。実行委員長の泉谷満寿裕・珠洲市長は「来年秋に3回目を開催することで、珠洲市の活性化につなげたい」と述べ、総合ディレクターの北川フラム氏も同席しあいさつした。また、開催にあたっては、来年秋に31年ぶりに石川県で開催される国民文化祭(10月14日ー11月26日)と連動した企画するとすることにした(6日付・北國新聞)。 来年の開催を判断した珠洲市はどのような工夫を凝らせば、震災のリスクを回避しながら芸術祭の開催が可能か、そのような知恵と経験則を行政と住民が共有しているに違いない。去年9月5日に一年遅れで開催した「奥能登国際芸術祭2020+」は石川県にまん延防止等重点措置が出されていて、当初は屋外の作品のみの公開だった。珠洲市民のコロナワクチンの接種率は県内の自治体でトップだった。そして、9月16日には震度5弱の地震に見舞われた。幸い人や作品へ影響はなかったものの多難な幕開けだった。後半の10月以降は屋内外の作品が公開され、来場者は63日間で総数4万9千人を数えた。

来年の開催を判断した珠洲市はどのような工夫を凝らせば、震災のリスクを回避しながら芸術祭の開催が可能か、そのような知恵と経験則を行政と住民が共有しているに違いない。去年9月5日に一年遅れで開催した「奥能登国際芸術祭2020+」は石川県にまん延防止等重点措置が出されていて、当初は屋外の作品のみの公開だった。珠洲市民のコロナワクチンの接種率は県内の自治体でトップだった。そして、9月16日には震度5弱の地震に見舞われた。幸い人や作品へ影響はなかったものの多難な幕開けだった。後半の10月以降は屋内外の作品が公開され、来場者は63日間で総数4万9千人を数えた。