★日本酒を極めて行きつく酒「どぶろく」の価値

能登半島の中ほどに位置する中能登町には、連綿と「どぶろく」を造り続けている神社が3社ある。五穀豊穣を祈願する新嘗祭に供えるお神酒で、お下がりとして氏子に振る舞われる。同町ではこの伝統を活かして2014年に「どぶろく特区」の認定を受け、いまでは農家レストランなど営む農業者が税務署の製造免許を得て醸造している。きょう同町で、どぶろくの研究をしている金沢工業大学の尾関健二教授(応用バイオ学)の講演会があった。どぶろくの驚くべき効能についてだった。

どぶろくは、蒸した酒米に麹(こうじ)、水を混ぜ、熟成するのを待つ。ろ過はしないため白く濁り、「濁り酒」とも呼ばれる。そのどぶろくが大ブレークするかもしれない。以下、尾関教授の講演から。金沢工大学と酒造会社との共同研究で、日本酒の旨み成分「α-EG(アルファーイージー)」が皮膚真皮層のコラーゲン量を増やすことが学術的に実証された。さらに、どぶろくにはコメ由来のレジスタントプロテイン(RP)が濃縮されており、α-EGとRPが合わさることで、適量で数週間にわたって肌にはりやつやが高まる。とくに、年配層の女性の美容効果が大きいことも判明した。これはどぶろくの付加価値といえる。

どぶろくの歴史は古い。中能登町は能登における稲作文化の発祥の地でもある。1987年に「杉谷チャノバ タケ遺跡」の竪穴式住居跡から、黒く炭化したおにぎりが発掘された。化石は約2000年前の弥生時代のものと推定され、日本最古のおにぎりと話題になった。毎年8月に営まれる「鎌打ち神事」は、鎌で平野を開墾し、田んぼの害虫などが退散することを願った神事とされる。どぶろくを造り、収穫を神々に感謝する祭りがこの地の3つの神社で脈々と続いている。

どぶろくの歴史は古い。中能登町は能登における稲作文化の発祥の地でもある。1987年に「杉谷チャノバ タケ遺跡」の竪穴式住居跡から、黒く炭化したおにぎりが発掘された。化石は約2000年前の弥生時代のものと推定され、日本最古のおにぎりと話題になった。毎年8月に営まれる「鎌打ち神事」は、鎌で平野を開墾し、田んぼの害虫などが退散することを願った神事とされる。どぶろくを造り、収穫を神々に感謝する祭りがこの地の3つの神社で脈々と続いている。

そうしたどぶろくの歴史と付加価値をもっとPRしようと、同町の観光協会が中心となって、12月12日を「どぶろく宣言」の日と定めてキャンペーンを行っている。尾関教授の講演もそのプログラムの一つだった。肌の美容効果という付加価値もさることながら、日本酒を極めて行くと、最終的に行きつく酒、それが「どぶろく」ではないかと、講演を聴いて思った次第。(※写真は、中能登町の天日陰比咩神社でつくられているどぶろく)

⇒4日(土)夜・金沢の天気 あめ時々あられ

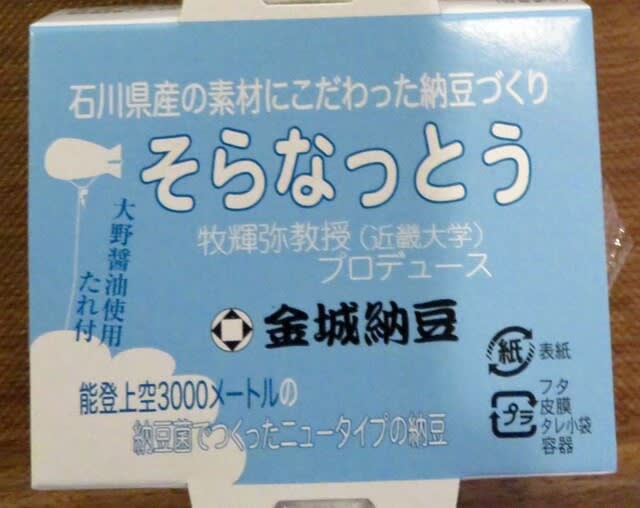

カレーは能登牛を入れた能登牛カレー。牛の食味を引き立てるため、辛さは普通で控えめ。ごはんは加賀産コシヒカリで、その上に能登牛カレーをかけた。能登と加賀の郷土料理のような雰囲気だ。さらに、トッピングで乗せたのは『そらなっとう』だ=写真・上=。

カレーは能登牛を入れた能登牛カレー。牛の食味を引き立てるため、辛さは普通で控えめ。ごはんは加賀産コシヒカリで、その上に能登牛カレーをかけた。能登と加賀の郷土料理のような雰囲気だ。さらに、トッピングで乗せたのは『そらなっとう』だ=写真・上=。 く、豆の風味もあり好評だった。その後、『そらなっとう』として商品化された=写真・中=。JALの機内食にも採用されたことで一躍知られるようになった。

く、豆の風味もあり好評だった。その後、『そらなっとう』として商品化された=写真・中=。JALの機内食にも採用されたことで一躍知られるようになった。 ついでに食感の話題をもう一つ。金沢のイタリンア料理の店に入って初めて、「香箱がにパスタ」というメニューを見た。通常のパスタに比べ1200円も高い。思い切って注文する。クリームパスタに北陸の海などで獲れる香箱ガニ(ズワイガニの雌)の身をトッピングしたものだ。とくに、香箱ガニの外子(卵)と甲羅の中にある内子(未熟成卵)、そしてカニみそ(内臓)がパスタ全体の食感を高める。それに白ワインを注文する。深く趣きのある味わいだった。

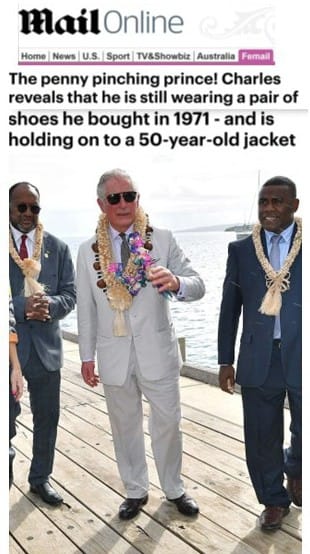

ついでに食感の話題をもう一つ。金沢のイタリンア料理の店に入って初めて、「香箱がにパスタ」というメニューを見た。通常のパスタに比べ1200円も高い。思い切って注文する。クリームパスタに北陸の海などで獲れる香箱ガニ(ズワイガニの雌)の身をトッピングしたものだ。とくに、香箱ガニの外子(卵)と甲羅の中にある内子(未熟成卵)、そしてカニみそ(内臓)がパスタ全体の食感を高める。それに白ワインを注文する。深く趣きのある味わいだった。 ら、この言葉が広がったようだ。丁寧な修繕という意味だろうか。靴の場合、ただの革のパッチではなく、張り合わせた革を縫いつけ固定することで、ひび割れなどを隠して補強するという丁寧な補修を指す。

ら、この言葉が広がったようだ。丁寧な修繕という意味だろうか。靴の場合、ただの革のパッチではなく、張り合わせた革を縫いつけ固定することで、ひび割れなどを隠して補強するという丁寧な補修を指す。 金継ぎという言葉が世界に広がったきっかけがあった。東京パラリンピックの閉会式(国立競技場・2021年9月5日)でアンドリュー・パーソンズ会長が発した言葉だった。日本の金継ぎの技術について、「不完全さを受け入れ、隠すのではなく、大切にしようという発想であり素晴らしい」と述べて、金継ぎという言葉が世界でもトレンドになった。さらに、金継ぎは一度は壊れてしまった製品を修復するだけでなく、金箔を使うことでアートを施し、芸術的価値を高める。

金継ぎという言葉が世界に広がったきっかけがあった。東京パラリンピックの閉会式(国立競技場・2021年9月5日)でアンドリュー・パーソンズ会長が発した言葉だった。日本の金継ぎの技術について、「不完全さを受け入れ、隠すのではなく、大切にしようという発想であり素晴らしい」と述べて、金継ぎという言葉が世界でもトレンドになった。さらに、金継ぎは一度は壊れてしまった製品を修復するだけでなく、金箔を使うことでアートを施し、芸術的価値を高める。 壁面だ。何気なく眺めていて、ふとカメラのシャッターを押した。雪は気温が上がれば溶けてカタチは変化するので、面白そうに見えた瞬間がシャッターチャンスでもある。

壁面だ。何気なく眺めていて、ふとカメラのシャッターを押した。雪は気温が上がれば溶けてカタチは変化するので、面白そうに見えた瞬間がシャッターチャンスでもある。 一方、毎年この雪の季節にまったく別の問題を考えてしまう。スコップとマイクロプラスチック問題のことだ。ご近所を見渡すと、スコップの8割がプラスチック製で、2割がアルミ製ではないだろうか。除雪する路面はアスファルトなので、そこで雪すかしをすると、プラスチック樹脂が摩耗する=写真・下=。微細な破片は側溝を通じて川に流れ、海に出て漂うことになる。

一方、毎年この雪の季節にまったく別の問題を考えてしまう。スコップとマイクロプラスチック問題のことだ。ご近所を見渡すと、スコップの8割がプラスチック製で、2割がアルミ製ではないだろうか。除雪する路面はアスファルトなので、そこで雪すかしをすると、プラスチック樹脂が摩耗する=写真・下=。微細な破片は側溝を通じて川に流れ、海に出て漂うことになる。 気象情報」を発表し、短時間に大雪が降り、大規模な交通障害が発生する危険性が高まっていると注意を呼びかけている。気温は午前10時でマイナス1.2度だった。

気象情報」を発表し、短時間に大雪が降り、大規模な交通障害が発生する危険性が高まっていると注意を呼びかけている。気温は午前10時でマイナス1.2度だった。 きょうの雪は風をともなう吹雪だ。自宅周辺を見渡すと、ちょっとした雪のア-ト作品がある。まるで、「雪自転車」だと思った=写真・中=。粉雪が風に舞って、玄関前に置いてあった自転車が丸ごと雪に包まれた。もともとは赤色の自転車なのだが、雪でペインティングしたようになっている。そして、ご近所の外壁を見ると、雪がまだら模様に貼りつき、まるで壁面アートのようだ=写真・下=。下には拙宅のツバキの雪囲いなどがあり、手前が立体、バックが壁面の芸術作品のようだと思った。

きょうの雪は風をともなう吹雪だ。自宅周辺を見渡すと、ちょっとした雪のア-ト作品がある。まるで、「雪自転車」だと思った=写真・中=。粉雪が風に舞って、玄関前に置いてあった自転車が丸ごと雪に包まれた。もともとは赤色の自転車なのだが、雪でペインティングしたようになっている。そして、ご近所の外壁を見ると、雪がまだら模様に貼りつき、まるで壁面アートのようだ=写真・下=。下には拙宅のツバキの雪囲いなどがあり、手前が立体、バックが壁面の芸術作品のようだと思った。 「なんでもアート」と見てしまう感覚は、足しげく通った奥能登国際芸術祭(珠洲市主催・2017年、2021年開催)に影響されているのかもしれない。身近なテーマや日常の風景に加飾を施すことで、芸術作品のように見えてくる。インドの作家スボード・グプタ氏の作品「Think about me(私のこと考えて)」は衝撃的だった。能登の海岸に流れ着いたプラスチック製浮子(うき)やポリタンク、プラスチック製容器などのごみを集めて創った作品で、大きなバケツがひっくり返され、海の漂着物がどっと捨てられるというイメージの作品だった。

「なんでもアート」と見てしまう感覚は、足しげく通った奥能登国際芸術祭(珠洲市主催・2017年、2021年開催)に影響されているのかもしれない。身近なテーマや日常の風景に加飾を施すことで、芸術作品のように見えてくる。インドの作家スボード・グプタ氏の作品「Think about me(私のこと考えて)」は衝撃的だった。能登の海岸に流れ着いたプラスチック製浮子(うき)やポリタンク、プラスチック製容器などのごみを集めて創った作品で、大きなバケツがひっくり返され、海の漂着物がどっと捨てられるというイメージの作品だった。 火山活動が始まったとされる白山による噴出物によって大地がつくられ、その大地を手取川が削り、峡谷や扇状地などの地形となって今にいたる。

火山活動が始まったとされる白山による噴出物によって大地がつくられ、その大地を手取川が削り、峡谷や扇状地などの地形となって今にいたる。 取川の源流となる。手取峡谷にある落差32㍍のダイナミックな綿ヶ滝は見る人を圧倒する=写真・中=。さらに下流では、人々が手取川の水の流れと扇状地を

取川の源流となる。手取峡谷にある落差32㍍のダイナミックな綿ヶ滝は見る人を圧倒する=写真・中=。さらに下流では、人々が手取川の水の流れと扇状地を 家によるユネスコ世界ジオパーク・カウンシル セッション(評議会)で審査され、白山手取川ジオパークを世界ジオパークに認定することを勧告することが決まった。来年5月10日に開催予定の第216回ユネスコ執行委員会で承認されれば、ユネスコ世界ジオパークの認定が決定する。

家によるユネスコ世界ジオパーク・カウンシル セッション(評議会)で審査され、白山手取川ジオパークを世界ジオパークに認定することを勧告することが決まった。来年5月10日に開催予定の第216回ユネスコ執行委員会で承認されれば、ユネスコ世界ジオパークの認定が決定する。 この言葉が報道などで用いられるようになると、金沢市の除雪作業本部では2021年12月から除雪計画を見直し、それまで15㌢以上の積雪で除雪車を出動させていたが、10㌢以上積もれば除雪作業を行うことにした。市内幹線の雪道の安全度は確実に高まったのだ。(※写真は、路面凍結で車が立ち往生し、周囲の人たちが車を後ろから押して助けている様子)

この言葉が報道などで用いられるようになると、金沢市の除雪作業本部では2021年12月から除雪計画を見直し、それまで15㌢以上の積雪で除雪車を出動させていたが、10㌢以上積もれば除雪作業を行うことにした。市内幹線の雪道の安全度は確実に高まったのだ。(※写真は、路面凍結で車が立ち往生し、周囲の人たちが車を後ろから押して助けている様子) うに、ロシアのウクライナ侵攻によって、トウモロコシの主産地ウクライナからの輸出減や物流混乱が続いている。もう一つが、鳥インフルエンザの感染が過去最多の処分数となった2年前を超えるペースで急拡大していて、出荷量そのものが減少していることも背景にあるようだ。

うに、ロシアのウクライナ侵攻によって、トウモロコシの主産地ウクライナからの輸出減や物流混乱が続いている。もう一つが、鳥インフルエンザの感染が過去最多の処分数となった2年前を超えるペースで急拡大していて、出荷量そのものが減少していることも背景にあるようだ。 された効果もあり、観光交流センター「イカの駅つくモール」には去年4月設置からことし7月までに16万4千人が来場、うち45%の来場者がイカキングがお目当てだったことがアンケート調査で分かった(能登町役場公式サイト「 能登町イカキング効果算出プロジェクト報告資料」)。

された効果もあり、観光交流センター「イカの駅つくモール」には去年4月設置からことし7月までに16万4千人が来場、うち45%の来場者がイカキングがお目当てだったことがアンケート調査で分かった(能登町役場公式サイト「 能登町イカキング効果算出プロジェクト報告資料」)。 画もある。スルメイカの巨大モニュメントそのものが、欧米では「絵になる」のだろう。

画もある。スルメイカの巨大モニュメントそのものが、欧米では「絵になる」のだろう。 満月が夜空に浮かんだきのう、満月の左下に影ができ始めたのは午後6時10分ごろだった。「部分食」は進み、その後、午後7時16分に月は赤胴色に染まった。太陽と地球と月が一直前上に並び、月が地球の影にすっぽりと隠れる。立冬が過ぎて夜空を見上げることはほとんどなくなったが、昨夜は晴れて天体ショーを観察することができた。

満月が夜空に浮かんだきのう、満月の左下に影ができ始めたのは午後6時10分ごろだった。「部分食」は進み、その後、午後7時16分に月は赤胴色に染まった。太陽と地球と月が一直前上に並び、月が地球の影にすっぽりと隠れる。立冬が過ぎて夜空を見上げることはほとんどなくなったが、昨夜は晴れて天体ショーを観察することができた。 午後8時42分ごろまで皆既月食が観察できた。その後少しづつ月は元の姿と戻り始め、午後9時50分ごろには満月の姿に戻った。

午後8時42分ごろまで皆既月食が観察できた。その後少しづつ月は元の姿と戻り始め、午後9時50分ごろには満月の姿に戻った。